文化遺產(chǎn)地游客價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用機(jī)理研究

何銀春,張慧儀,曾斌丹,王金偉

(1.湖南師范大學(xué)旅游學(xué)院,湖南長(zhǎng)沙 410081;2.湖南師范大學(xué)鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地,湖南長(zhǎng)沙 410081;3.北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院旅游科學(xué)學(xué)院,北京 100024;4.北京旅游發(fā)展研究基地,北京 100024;5.中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所,北京 100101)

引言

隨著文旅融合的不斷發(fā)展,我國(guó)文化遺產(chǎn)旅游已逐漸成為滿足人民美好生活需要、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的有力支撐。文化遺產(chǎn)承載著豐富的遺產(chǎn)價(jià)值和精神文化內(nèi)涵,是游客領(lǐng)會(huì)文化魅力、升華民族情懷、感悟價(jià)值內(nèi)涵、達(dá)成物我認(rèn)同的重要場(chǎng)域[1-2],更是凝聚民族情感、匯聚多元認(rèn)同、鑄牢中華民族共同體意識(shí)的重要載體。旅游是收集感知和符號(hào)的過程[3],尤其在體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向背景下,旅游成為凝聚游客情感能量、塑造價(jià)值感知、激發(fā)個(gè)人與集體意識(shí)的重要媒介[4]。《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》提出,要“深挖遺址價(jià)值認(rèn)知,讓旅游成為人們感悟中華文化、增強(qiáng)文化自信的過程,引導(dǎo)游客成為中華文明的實(shí)踐者和傳播者”。國(guó)家文化和旅游部、國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合頒布的《關(guān)于實(shí)施旅游促進(jìn)各民族交往交流交融計(jì)劃的意見》亦指出,要“實(shí)施旅游促進(jìn)各民族交往交流交融計(jì)劃,鑄牢中華民族共同體意識(shí)”。由此可見,文化遺產(chǎn)旅游在當(dāng)代肩負(fù)建構(gòu)普世價(jià)值的重要責(zé)任與使命,在此背景下,文化遺產(chǎn)的客觀身份、普世價(jià)值如何在旅游實(shí)踐中被游客所感知并形成遺產(chǎn)認(rèn)同,成為重要的研究話題。

遺產(chǎn)地游客價(jià)值感知是形塑其旅游實(shí)踐過程中遺產(chǎn)認(rèn)同的重要因素[5-6],游客通過解讀遺產(chǎn)文化意涵感知其價(jià)值,在自我內(nèi)視和構(gòu)筑經(jīng)驗(yàn)與想象的基礎(chǔ)上生成包括地方、文化、國(guó)家等認(rèn)同[7-9]。同時(shí),遺產(chǎn)認(rèn)同作為遺產(chǎn)價(jià)值呈現(xiàn)的有效途徑[10],其概念的產(chǎn)生正是因?yàn)檫z產(chǎn)具備經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等多種價(jià)值。由此可見,游客價(jià)值感知與遺產(chǎn)認(rèn)同存在天然的學(xué)理關(guān)聯(lián),但具體的作用機(jī)理尚未解明。研究游客價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用機(jī)理,有利于明晰非權(quán)威主體的遺產(chǎn)認(rèn)知,尋求非權(quán)威主體與權(quán)威主體間的和諧對(duì)話,指導(dǎo)遺產(chǎn)意義的再生產(chǎn),充分發(fā)揮遺產(chǎn)在當(dāng)代建構(gòu)普世價(jià)值的功能。值得注意的是,游客價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的驅(qū)動(dòng)作用是一個(gè)復(fù)雜的社會(huì)心理過程,研究者們也呼吁從“表征與實(shí)踐”的視角,既關(guān)注遺產(chǎn)的象征性意義,也關(guān)注非表征視角的實(shí)踐和情感[11]。

因此,本文基于游客視角,以世界文化遺產(chǎn)地永順老司城為研究案例,基于價(jià)值感知中介對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的影響因素進(jìn)行探索性研究。本研究有助于深入理解游客價(jià)值感知影響遺產(chǎn)認(rèn)同的內(nèi)在機(jī)制,彌補(bǔ)遺產(chǎn)認(rèn)同影響因素相關(guān)研究之不足,使理論發(fā)展更契合當(dāng)下的中國(guó)情境,同時(shí)為充分發(fā)揮文化遺產(chǎn)鑄牢中華民族共同體意識(shí)作用提供理論基礎(chǔ)。

1 研究綜述

1.1 遺產(chǎn)認(rèn)同的內(nèi)涵及其影響因素研究

遺產(chǎn)認(rèn)同由heritage identity 翻譯而來(lái)[11],是多元認(rèn)同的重要維度。1994 年,Ashworth 和Larkham首次闡述遺產(chǎn)與認(rèn)同的關(guān)系,遺產(chǎn)的產(chǎn)生就代表了某種身份價(jià)值觀的產(chǎn)生[12];Howard 則指出,在遺產(chǎn)的管理與實(shí)踐中包含著多層次的地理性認(rèn)同[13]。隨著研究的深入,學(xué)者們開始對(duì)不同主體的遺產(chǎn)認(rèn)同進(jìn)行區(qū)分。Smith 認(rèn)為,遺產(chǎn)表達(dá)的是精英階層的意志和價(jià)值觀,因此,遺產(chǎn)是精英階層的遺產(chǎn)[14];其他學(xué)者也基于游客、居民等主體分析遺產(chǎn)在管理和實(shí)踐中的認(rèn)同問題[15-17]。國(guó)內(nèi)學(xué)者強(qiáng)調(diào),遺產(chǎn)認(rèn)同是當(dāng)?shù)厝吮硎鲞z產(chǎn)象征符號(hào)的價(jià)值、功能與意義[18],包括遺產(chǎn)和身份認(rèn)同的關(guān)系以及行動(dòng)主體對(duì)遺產(chǎn)的認(rèn)同[19],不同類型原住民會(huì)在環(huán)境變化和意義褫奪中對(duì)遺產(chǎn)表達(dá)出不同的情感與態(tài)度[20]。張朝枝等創(chuàng)新性地從主客統(tǒng)一視角發(fā)展了遺產(chǎn)認(rèn)同的概念,提出客體是遺產(chǎn)被賦予的客觀身份特征,主體是人們對(duì)遺產(chǎn)的認(rèn)知、情感、評(píng)價(jià)和行為實(shí)踐[11]。在此基礎(chǔ)上,有學(xué)者指出,遺產(chǎn)化進(jìn)程中的遺產(chǎn)認(rèn)同客體和主體都具有轉(zhuǎn)變性,不同主體的遺產(chǎn)認(rèn)同表現(xiàn)出非均質(zhì)性[21]。

由于遺產(chǎn)認(rèn)同的相關(guān)研究仍處于起步階段,遺產(chǎn)認(rèn)同影響因素的研究也未能引起足夠重視,學(xué)者們僅從遺產(chǎn)的客觀身份與表征、主體層面的異質(zhì)性以及主客互動(dòng)等方面對(duì)與遺產(chǎn)關(guān)聯(lián)的身份和認(rèn)同進(jìn)行了一些探索。首先,遺產(chǎn)客體層面,城市更新是影響社區(qū)居民建筑遺產(chǎn)認(rèn)同的誘因[22],也有研究基于其他認(rèn)同理論,找尋遺產(chǎn)客觀身份建構(gòu)對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的影響,如地方認(rèn)同理論下旅游發(fā)展對(duì)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的影響[23]、身份認(rèn)同理論下事件刺激對(duì)游客身份形成的作用[24]、文化認(rèn)同理論下遺產(chǎn)地核心文化符號(hào)對(duì)增進(jìn)文化互信的意義[25]、民族認(rèn)同理論下戰(zhàn)爭(zhēng)遺產(chǎn)價(jià)值對(duì)游客理解國(guó)家集體價(jià)值觀的作用[26]等。其次,在遺產(chǎn)主體層面,不管是利益相關(guān)者[27]還是同一群體內(nèi)部[12],旅游態(tài)度、居住時(shí)間、旅游感知等都與各自對(duì)遺產(chǎn)的身份識(shí)別與認(rèn)同建立息息相關(guān)[28]。最后,旅游體驗(yàn)過程中的主客互動(dòng)也會(huì)影響認(rèn)同,游客對(duì)遺產(chǎn)客體的在場(chǎng)感知達(dá)成積極或消極認(rèn)同后必然影響遺產(chǎn)的旅游打造,在主客互動(dòng)、互融中游客的情感能量得到激發(fā)[29],只有在遺產(chǎn)地文化環(huán)境、社會(huì)情境和主客有效互動(dòng)的前提下才能獲得遺產(chǎn)的認(rèn)同[30]。

可見,國(guó)內(nèi)外對(duì)遺產(chǎn)所附著的主體價(jià)值觀及多元主體對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的建構(gòu)意義已形成一定研究基礎(chǔ)。一方面,不同主體的遺產(chǎn)認(rèn)同具有差異性,居民主體的遺產(chǎn)認(rèn)同成果相對(duì)豐富,游客主體的遺產(chǎn)“看客”身份使其遺產(chǎn)認(rèn)同未能引起廣泛討論,而游客作為遺產(chǎn)價(jià)值的傳承者和傳播者,對(duì)實(shí)現(xiàn)遺產(chǎn)旅游發(fā)展意義、回歸遺產(chǎn)旅游本質(zhì)具有重要作用。另一方面,影響因素的研究多以地方認(rèn)同、身份認(rèn)同、文化認(rèn)同、民族認(rèn)同等為理論起點(diǎn),以文化遺產(chǎn)為參照尺度而開展,而直接對(duì)照遺產(chǎn)認(rèn)同理論框架的研究則較為匱乏。因此,有必要聚焦游客群體,對(duì)遺產(chǎn)價(jià)值展現(xiàn)與傳遞過程中游客遺產(chǎn)認(rèn)同的影響機(jī)理進(jìn)行解析。

1.2 價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用研究

感知屬于心理學(xué)范疇,是人們利用感知覺器官獲取對(duì)事物的印象、探索周圍世界的必要心理進(jìn)程[31]。游客價(jià)值感知是體驗(yàn)遺產(chǎn)、感知文化的一種價(jià)值賦予,強(qiáng)調(diào)人與遺產(chǎn)的互動(dòng)以及感知的主觀能動(dòng)性[32],是對(duì)遺產(chǎn)旅游產(chǎn)品或服務(wù)的整體性感覺和總體性評(píng)價(jià)。當(dāng)前,學(xué)界關(guān)于價(jià)值感知的作用研究成果頗豐,重點(diǎn)關(guān)注價(jià)值感知對(duì)游客行為實(shí)踐和精神層面的作用,前者重點(diǎn)探討了價(jià)值感知對(duì)游客 滿意度與忠誠(chéng)度[33-35]、游后行為傾向[36]和遺產(chǎn)保護(hù)行動(dòng)[9]的影響,后者則關(guān)注游客地方依戀[37]、地方認(rèn)同[5]、文化認(rèn)同[8]、民族認(rèn)同[38]和國(guó)家認(rèn)同[39]等方面。可見,價(jià)值感知對(duì)認(rèn)同的影響已得到了充分證實(shí),可作為檢驗(yàn)影響遺產(chǎn)認(rèn)同的重要因素。

有關(guān)價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用研究雖未得到學(xué)界直接關(guān)注,但可從既往研究中挖掘個(gè)體感知影響遺產(chǎn)身份識(shí)別、價(jià)值體驗(yàn)的3條路徑:一是從遺產(chǎn)客體入手進(jìn)行探究,遺產(chǎn)的文化意義是其價(jià)值內(nèi)涵的關(guān)鍵,歷史文化氛圍是影響游客認(rèn)同形成的主要因子[40];二是從感知主體著手深入探討,游客各異的自身背景、認(rèn)知基礎(chǔ)、涉入程度等對(duì)遺產(chǎn)的身份識(shí)別也不盡相同[21,41],游客會(huì)將自身知識(shí)、情感融入遺產(chǎn)價(jià)值感知[42],旅游動(dòng)機(jī)、感知價(jià)值和感知態(tài)度等也會(huì)影響其價(jià)值體驗(yàn)[43];三是將遺產(chǎn)客體和主體結(jié)合起來(lái)予以分析,旅游吸引物、旅游環(huán)境氛圍、旅游設(shè)施和服務(wù)、歷史文化等的展現(xiàn)也會(huì)和游客自身的感知能力一同影響價(jià)值傳播和遺產(chǎn)保護(hù)[44],通過主客聯(lián)結(jié)影響對(duì)遺產(chǎn)的認(rèn)同建構(gòu)。

綜上所述,不管是遺產(chǎn)相關(guān)認(rèn)同影響的嘗試性探索,還是游客價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)身份的路徑識(shí)別,都可以從契合遺產(chǎn)認(rèn)同內(nèi)涵中歸納出游客價(jià)值感知影響遺產(chǎn)認(rèn)同的3個(gè)邏輯起點(diǎn),即遺產(chǎn)的客體、遺產(chǎn)的主體和遺產(chǎn)的主客互動(dòng)。因此,本研究以游客價(jià)值感知為先在條件,建立影響遺產(chǎn)認(rèn)同的客體、主體、主客互動(dòng)分析框架,探討游客價(jià)值感知影響遺產(chǎn)認(rèn)同的作用機(jī)理,在旅游情境下建立價(jià)值感知和遺產(chǎn)認(rèn)同的理論聯(lián)結(jié)。

2 研究設(shè)計(jì)

2.1 案例地概況

本研究選取世界文化遺產(chǎn)地永順老司城遺址為案例。永順老司城遺址位于湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣,是永順彭氏土司統(tǒng)治古溪州地區(qū)近600 年的政權(quán)地。2015 年,湖南永順老司城遺址聯(lián)合湖北唐崖土司遺址、貴州播州海龍屯遺址成功入選《世界遺產(chǎn)名錄》,與其他兩處遺址相比,永順老司城保存最完整、歷史最悠久,是體現(xiàn)中國(guó)古代統(tǒng)一多民族國(guó)家管理智慧的杰出代表。永順老司城遺址集土司文化、土家文化、建筑文化、宗教文化等多元文化于一體,是當(dāng)代傳播傳統(tǒng)文化、凝聚民族感情、鑄牢中華民族共同體意識(shí)的重要載體。同時(shí),老司城遺址也是重要的文化遺產(chǎn)旅游地,2016 年被評(píng)選為國(guó)家4A 級(jí)旅游景區(qū),遺址公園、博物館、文化展示區(qū)等景點(diǎn)吸引了眾多游客駐足欣賞,是游客感知土家民族文化魅力、土司忠貞愛國(guó)情懷鮮活的旅游場(chǎng)域。

2.2 數(shù)據(jù)來(lái)源

本研究通過半結(jié)構(gòu)訪談和網(wǎng)絡(luò)搜集資料獲取數(shù)據(jù)。研究團(tuán)隊(duì)于2022 年1 月1—5 日在永順老司城進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,有效訪談50 位游客(按訪談先后順序編號(hào)為A01~A50),訪談內(nèi)容主要包括“您是否了解老司城?旅游過程中有什么感受與收獲?”“老司城讓您印象最深刻的是什么?”“您認(rèn)為老司城價(jià)值表現(xiàn)在哪些方面?對(duì)您了解老司城有何影響?”“您后續(xù)是否會(huì)繼續(xù)關(guān)注老司城及其文化?”并講述個(gè)人旅游經(jīng)歷,訪談時(shí)間為10 分鐘~60 分鐘。在征得訪談?wù)咄夂螅瑢?duì)訪談過程進(jìn)行錄音,并留下部分訪談?wù)叩穆?lián)系方式以便開展補(bǔ)充訪談,50 份樣本中抽取1/5 用作理論飽和度檢驗(yàn)。網(wǎng)絡(luò)搜集資料主要選取攜程網(wǎng)和馬蜂窩兩大主流在線旅游網(wǎng)站,手動(dòng)收集網(wǎng)絡(luò)評(píng)論和游記用作游客價(jià)值感知和遺產(chǎn)認(rèn)同建構(gòu)的補(bǔ)充性資料。鑒于老司城于2015 年申遺成功,尤其是2016年被列為4A 級(jí)景區(qū),故選取近6 年(2016—2021 年)的網(wǎng)絡(luò)評(píng)論與游記,經(jīng)過篩選共獲取有效信息98 條,其中,攜程網(wǎng)60 條(按發(fā)布先后順序編號(hào)為XC01~XC60),馬蜂窩38 條(按發(fā)布先后順序編號(hào)為MFW01~MFW38)。

2.3 研究方法

本研究采用內(nèi)容分析法和扎根理論,對(duì)老司城游客價(jià)值感知的多元表征和價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用機(jī)理展開分析。如前文所述,“表征與實(shí)踐”為解明游客價(jià)值感知影響遺產(chǎn)認(rèn)同的復(fù)雜過程提供了科學(xué)合理的視角,結(jié)合研究案例老司城蘊(yùn)含的特定價(jià)值內(nèi)涵,首先從遺產(chǎn)客體出發(fā),通過內(nèi)容分析法識(shí)別游客感知的遺產(chǎn)價(jià)值多元維度,從而闡明遺產(chǎn)的客觀身份表征;然后從遺產(chǎn)主體出發(fā),通過扎根理論探索在游客價(jià)值感知過程中遺產(chǎn)認(rèn)同如何形成,實(shí)現(xiàn)遺產(chǎn)主體在旅游實(shí)踐中的意義升華;最后從遺產(chǎn)主客互動(dòng)出發(fā),建構(gòu)遺產(chǎn)價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同影響的作用機(jī)理的理論模型。

2.3.1 內(nèi)容分析法

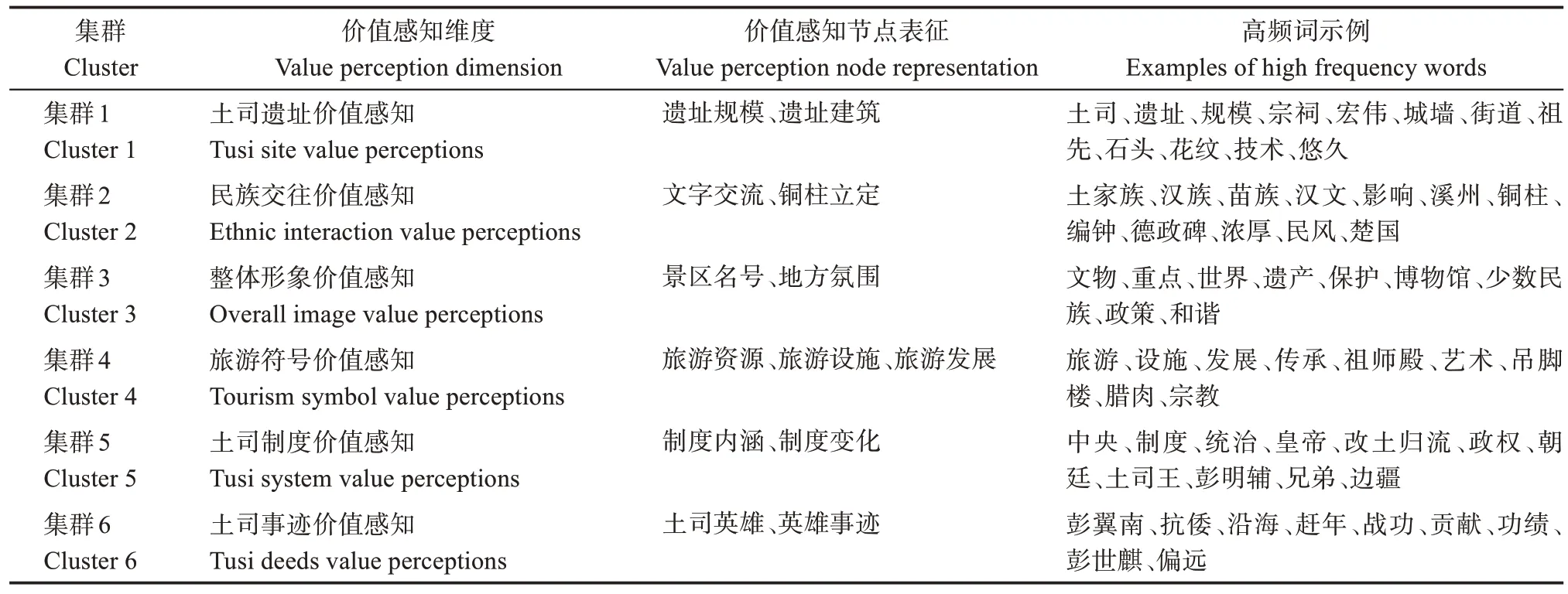

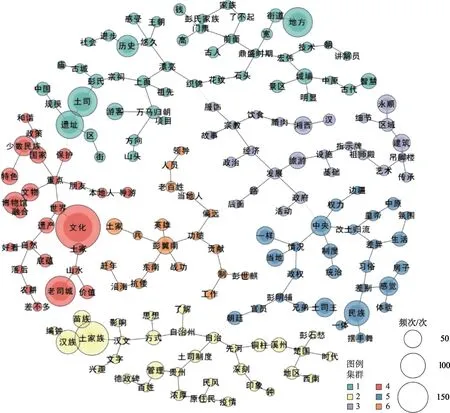

內(nèi)容分析法是一種將不系統(tǒng)的、定性的符號(hào)性內(nèi)容轉(zhuǎn)化成系統(tǒng)的定量的數(shù)據(jù)資料的研究方法[45],可對(duì)散落在文本資料中的碎片化信息進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理,獲取游客對(duì)遺產(chǎn)地文化和心理感知的完整信息[46]。為確保分析效度,科學(xué)反映數(shù)據(jù)間的互動(dòng)關(guān)系及結(jié)構(gòu),本研究運(yùn)用KH Coder轉(zhuǎn)譯訪談文本。遵循數(shù)據(jù)預(yù)處理-建立分析詞典-詞頻分析-確定有效高頻詞-實(shí)現(xiàn)共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的處理步驟,以排名前200的高頻詞作為價(jià)值感知內(nèi)容的基本分析單元,將其進(jìn)一步概念化并歸納出價(jià)值感知節(jié)點(diǎn),對(duì)游客價(jià)值感知的多元表征進(jìn)行提煉(圖1、表1)。

表1 永順老司城游客價(jià)值感知維度劃分Tab.1 Dimensional division of tourist’value perception in Yongshun Laosicheng Tusi Domain

圖1 高頻詞集群分析Fig.1 Cluster analysis of high frequency words

2.3.2 扎根理論

扎根理論是一種自下而上建構(gòu)實(shí)質(zhì)理論的研究方法,由Glaser 和Strauss 于1967 年提出,該方法強(qiáng)調(diào)研究中的開放性和理論敏感,注重材料和編碼間的不斷比較[47],在開放式編碼、主軸式編碼和選擇式編碼的過程中對(duì)原始資料逐步進(jìn)行概念化、范疇化和理論化分析。本研究在系統(tǒng)化搜集與分析資料的前提下,運(yùn)用Nvivo12進(jìn)行資料編碼,發(fā)掘遺產(chǎn)地游客價(jià)值感知影響遺產(chǎn)認(rèn)同的核心概念及其邏輯關(guān)系,實(shí)現(xiàn)游客價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用理論化過程。

3 研究結(jié)果

游客基于遺產(chǎn)地的價(jià)值感知賦予遺產(chǎn)認(rèn)同某種特定的地方性聯(lián)結(jié)與意義[5,48]。本研究基于研究案例老司城的特殊性,在識(shí)別其價(jià)值感知的多元維度的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)關(guān)注價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用過程分析,探討游客在老司城價(jià)值感知情境持續(xù)性在場(chǎng)影響下建構(gòu)遺產(chǎn)認(rèn)同的方式與過程。

3.1 游客價(jià)值感知的多元表征

3.1.1 土司遺址價(jià)值感知

土司遺址價(jià)值感知(集群1)由遺址規(guī)模和遺址建筑兩個(gè)節(jié)點(diǎn)表征,是游客對(duì)老司城遺址完整保存的感知與評(píng)價(jià)。“遺址”“規(guī)模”“宏偉”“悠久”是游客對(duì)土司遺址價(jià)值表征的直接感知,并通過對(duì)“宗祠”“城墻”“街道”“花紋”等客觀載體的感知深化認(rèn)同,最終以“了不起”“彭氏家族”“智慧”“古人”“歷史”等高頻詞抒發(fā)內(nèi)心贊嘆。

3.1.2 民族交往價(jià)值感知

民族交往價(jià)值感知(集群2)由文字交流、銅柱立定兩個(gè)節(jié)點(diǎn)表征,漢族對(duì)土家族、苗族在文字上的影響通過博物館展出的編鐘得以印證,土司與楚國(guó)訂自治條約、立溪州銅柱彰顯土漢民族交往之深遠(yuǎn),是游客對(duì)于土家族與各民族和諧相處、共同隨著時(shí)代潮流進(jìn)步的標(biāo)志性符號(hào)感知。

3.1.3 整體形象價(jià)值感知

整體形象價(jià)值感知(集群3)由景區(qū)名號(hào)、地方氛圍兩個(gè)節(jié)點(diǎn)表征,“世界文化遺產(chǎn)”“國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位”等名號(hào)是游客在游前便已烙上的形象印記;富有特色的少數(shù)民族文化和自然山水則是游客在游程中對(duì)老司城整體氛圍的感知與評(píng)價(jià)。

3.1.4 旅游符號(hào)價(jià)值感知

旅游符號(hào)價(jià)值感知(集群4)由旅游資源、旅游設(shè)施和旅游發(fā)展3 個(gè)節(jié)點(diǎn)表征,“飲食”“服飾”“臘肉”“祖師殿”“吊腳樓”是游客感知到的特色旅游資源符號(hào),而“指示牌”“垃圾桶”等配套基礎(chǔ)設(shè)施的完善、“道路”的修建等是對(duì)旅游設(shè)施設(shè)備的感知,政府對(duì)“旅游的扶持”“促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”則是人心所向。由于產(chǎn)品形式單一、體驗(yàn)單調(diào)、交通不便等感知評(píng)價(jià),游客的旅游體驗(yàn)質(zhì)量仍有很大提升空間,一定程度上不利于游客積極遺產(chǎn)認(rèn)同的建構(gòu)。

3.1.5 土司制度價(jià)值感知

土司制度價(jià)值感知(集群5)由制度內(nèi)涵和制度變化兩個(gè)節(jié)點(diǎn)表征,自五代起中央下放給邊疆的“權(quán)力”自治、與“朝廷”官員的交流是游客對(duì)土司制度感知的具體內(nèi)容;“改土歸流”后土司制度的消失強(qiáng)化了游客對(duì)古時(shí)政治管理的認(rèn)知與理解,即這種因中央“鞭長(zhǎng)莫及”而生的制度最終順應(yīng)時(shí)代潮流退出舞臺(tái)是符合歷史規(guī)律的。

3.1.6 土司事跡價(jià)值感知

土司事跡價(jià)值感知(集群6)由土司英雄和英雄事跡兩個(gè)節(jié)點(diǎn)表征,“彭翼南”“彭世麒”“英雄”等高頻詞是游客領(lǐng)略歷代土司事跡后最深刻的表征,而彭翼南在東南沿海抗倭并被譽(yù)為“東南戰(zhàn)功第一云”的歷史功績(jī)以及由此誕生的趕年習(xí)俗,引發(fā)游客對(duì)忠貞報(bào)國(guó)情懷的內(nèi)心共鳴。

3.2 游客價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用機(jī)理分析

3.2.1 扎根理論分析

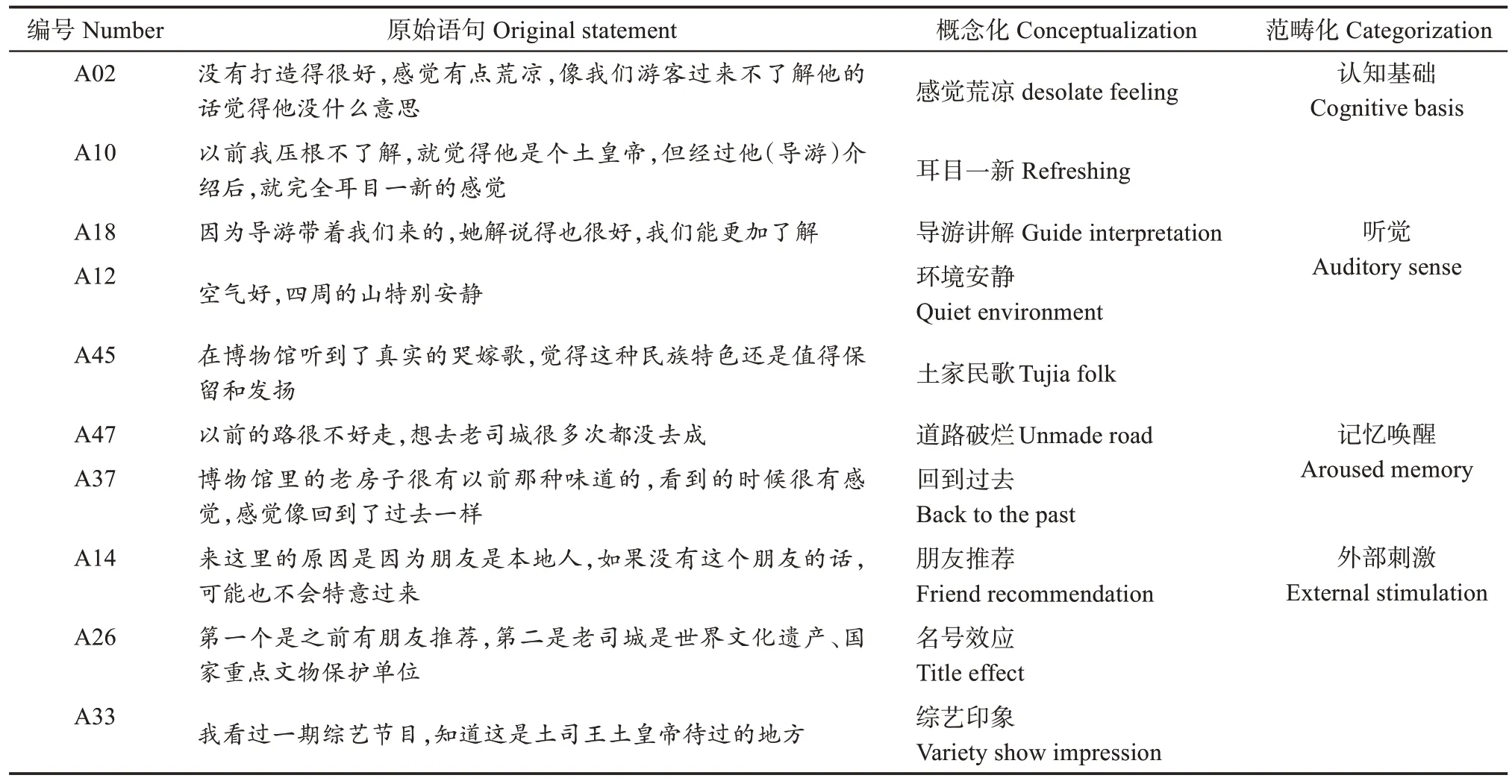

(1)開放式編碼

首先進(jìn)行概念化。將訪談錄音轉(zhuǎn)化為文本,對(duì)原始文本逐句閱讀和分析,并嚴(yán)格按照貼近材料的原則,在編碼中注意使用原始代碼進(jìn)行文本的解構(gòu)。經(jīng)過兩次獨(dú)立性編碼和多次比較修正,最終提取197 個(gè)概念。然后進(jìn)行范疇化,根據(jù)概念間的意義指代與邏輯關(guān)系將其歸類,共形成16個(gè)范疇。開放式編碼舉例如表2所示。

表2 開放式編碼示例Tab.2 Examples of open coding

(2)主軸式編碼

主軸式編碼是將開放式編碼中的范疇進(jìn)一步精煉與歸類從而形成主范疇,主要依據(jù)范疇間的因果、并列邏輯和語(yǔ)義關(guān)系等完成聚類和主范疇命名。通過分析,最終將16 個(gè)范疇進(jìn)一步歸并為5 個(gè)主范疇。主范疇、范疇和涉及概念如表3所示。

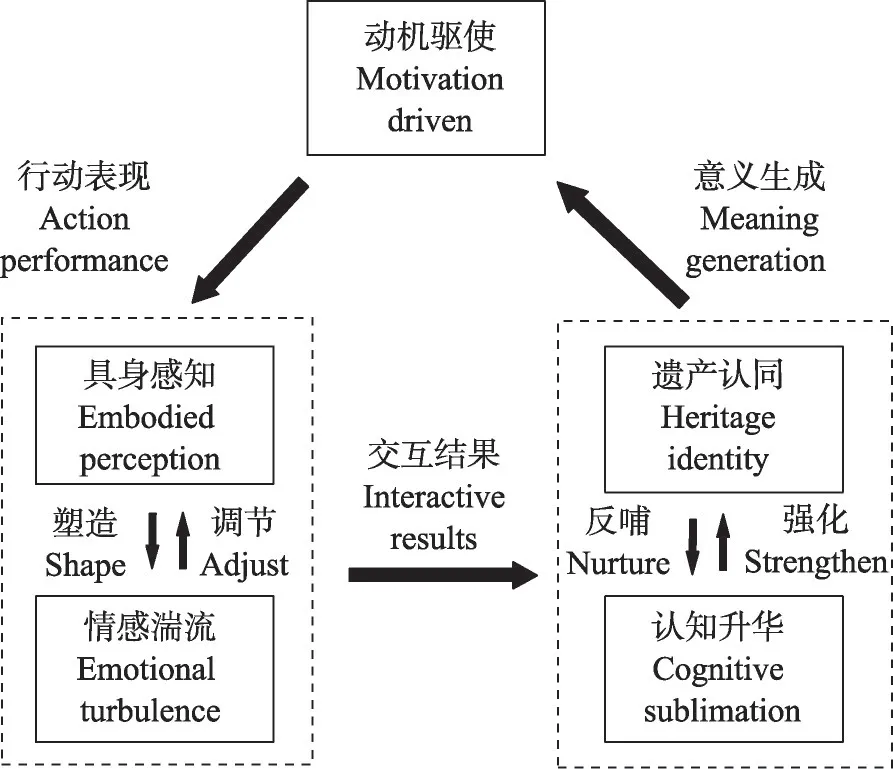

(3)選擇式編碼

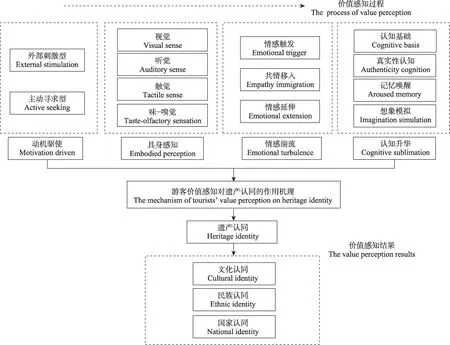

選擇式編碼是對(duì)主范疇在更高抽象水平上的提煉和整合,通過構(gòu)建主范疇的核心關(guān)系,發(fā)展出能夠串聯(lián)游客價(jià)值感知作用于遺產(chǎn)認(rèn)同的故事線,本研究將“游客價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用機(jī)理”作為核心范疇,并根據(jù)概念和范疇間的意義指代識(shí)別出主范疇間存在的典型關(guān)系結(jié)構(gòu)(圖2)。具體表現(xiàn)為:具身感知和情感湍流是游客受到動(dòng)機(jī)驅(qū)使后的具體行動(dòng)表現(xiàn),在身心交互中升華認(rèn)知、建構(gòu)遺產(chǎn)認(rèn)同,成為動(dòng)機(jī)驅(qū)使的意義生產(chǎn)結(jié)果。故事線可以描述為:游客內(nèi)部期望或外界吸引力的刺激驅(qū)使產(chǎn)生價(jià)值期望,并邁向文化遺產(chǎn)旅游場(chǎng)域,經(jīng)由五官感覺的“身體出場(chǎng)”、集我者情感觸發(fā)、他者情感移入和情感延伸于一體的情感湍流過程,身心交互沉浸于旅游目的地中,達(dá)到“以身體之、以心驗(yàn)之”的價(jià)值體驗(yàn)狀態(tài),最終形塑己內(nèi)的認(rèn)知升華和己外的遺產(chǎn)認(rèn)同。

圖2 主范疇的典型關(guān)系結(jié)構(gòu)Fig.2 Typical relation structure of main categories

3.2.2 模型建構(gòu)與分析

對(duì)留存的10份樣本進(jìn)行飽和度檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)沒有產(chǎn)生新的概念與范疇,說(shuō)明已達(dá)到理論飽和。圍繞核心范疇和故事線,構(gòu)建文化遺產(chǎn)地游客價(jià)值感知過程中遺產(chǎn)認(rèn)同形成的理論模型(圖3)。

圖3 文化遺產(chǎn)地游客價(jià)值感知過程中遺產(chǎn)認(rèn)同形成的理論模型Fig.3 Theoretical model for the formation of heritage identity in the process of tourists’value perception in cultural heritage sites

(1)游客價(jià)值感知影響遺產(chǎn)認(rèn)同的邏輯起點(diǎn):動(dòng)機(jī)驅(qū)使

旅游動(dòng)機(jī)是推動(dòng)游客旅游行為的內(nèi)在動(dòng)因[49],也是價(jià)值感知方式作用的起點(diǎn)與關(guān)鍵因素[50],對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的建構(gòu)、維持、強(qiáng)化和改變等有驅(qū)動(dòng)、引導(dǎo)作用。游客在生活世界或受自身動(dòng)機(jī)的“推”動(dòng),或受遺產(chǎn)地吸引的“拉”動(dòng),產(chǎn)生主動(dòng)尋求型旅游動(dòng)機(jī)和外部刺激型旅游動(dòng)機(jī),前者是游客有明確所求的動(dòng)機(jī),主要表現(xiàn)為參觀游覽遺址、懷舊和體驗(yàn)遺產(chǎn)地文化等,生成遺產(chǎn)認(rèn)同的作用更強(qiáng),后者則目的性較弱,主要受朋友、綜藝節(jié)目和遺產(chǎn)地名號(hào)等外界吸引力來(lái)拉動(dòng)游覽參觀,對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同無(wú)明顯作用。

“來(lái)這就是為了看一看市區(qū)沒有了的老房子,博物館里的老房子很有以前那種味道,我們七八歲的時(shí)候都是住那種房子,一模一樣,感覺像回到了過去一樣,博物館保存了過去的記憶,有很大的價(jià)值。”(A37)抱有懷舊動(dòng)機(jī)的游客對(duì)老房子和博物館建立的時(shí)光軸式的展陳布局產(chǎn)生強(qiáng)烈感知,在獨(dú)特的旅游符號(hào)價(jià)值感知(集群4)中產(chǎn)生積極感受,引發(fā)對(duì)過去的共鳴,在動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)和感知達(dá)成中建構(gòu)起遺產(chǎn)認(rèn)同。“來(lái)這里的原因是因?yàn)榕笥咽潜镜厝耍绻麤]有這個(gè)朋友的話,可能也不會(huì)特意過來(lái)。”(A14)類似朋友推薦的外界刺激型動(dòng)機(jī)使游客感受平平甚至覺得“沒有什么特別”(A33),缺少對(duì)遺產(chǎn)地價(jià)值感知呈現(xiàn)的期望與關(guān)注,從而影響了遺產(chǎn)認(rèn)同的建構(gòu)。

(2)游客價(jià)值感知影響遺產(chǎn)認(rèn)同的外在方式:具身感知

具身強(qiáng)調(diào)游客通過感官體驗(yàn)與遺產(chǎn)地交互、融合并獲得存在意義,身體是出發(fā)點(diǎn),也是手段,旅游感知、判斷和認(rèn)同等都與游客的感官功能、身體要素和構(gòu)造密切相關(guān)[51]。游客通常先關(guān)注到異于慣常世界的地方整體形象(集群3),“鑲嵌在青山綠水間的古老文化寶藏”(XC23)映入眼簾,“美不勝收”(XC28),“世外桃源般”(XC49)的自然山水是游客凝視到的老司城第一縷美。隨著游覽的深入,“排水渠和城墻都很真實(shí),需要人力,尤其是古時(shí)開山采石不容易”(A11),游客隨即沉醉于“排水渠”“城墻”等表征土司遺址建筑節(jié)點(diǎn)的元素符號(hào)(集群1)。不單是凝視的結(jié)果,遺產(chǎn)認(rèn)同的建構(gòu)還需整體身體的參與,這時(shí),聽覺、觸覺和味-嗅覺等感官綜合出場(chǎng)。“我先前只看了遺址,聽完講解后,我能想到以前的建筑肯定很宏偉,而且當(dāng)時(shí)建造技術(shù)、材料都有限,所以古人很不容易、了不起。”(A35)聽覺感官的出場(chǎng)彌補(bǔ)了單一視覺感官的不足,創(chuàng)造出對(duì)土司遺址的身臨其境感,強(qiáng)化遺產(chǎn)認(rèn)同。正如受訪者A45 提到,“以前只能從書本上了解哭嫁歌,這次在博物館聽到了真實(shí)的哭嫁歌,覺得這種民族特色值得保留和發(fā)揚(yáng)。”基于觸覺的本體覺感知也讓游客感受到了老司城“淳樸的民風(fēng)和熱情的土家人”(A50)。“米粉里加了山胡椒油,挺獨(dú)特的”(A44),獨(dú)特的味-嗅覺感知也能加深游客對(duì)遺產(chǎn)地的印象[52],感官的綜合作用使遺產(chǎn)地圖景不僅在游客的視野之中,也在可觸碰的范圍之內(nèi)[51]。具身感知是連接游客個(gè)體與遺產(chǎn)地價(jià)值感知多元表征的通道,正是感性身體的存在使游客肆意地移情、共感、想象和回憶,收獲情感和認(rèn)知,實(shí)現(xiàn)自我意義的認(rèn)知和遺產(chǎn)認(rèn)同。

(3)游客價(jià)值感知影響遺產(chǎn)認(rèn)同的內(nèi)在方式:情感湍流

情感是游客對(duì)遺產(chǎn)地客觀事物是否滿足自己需要而產(chǎn)生的態(tài)度體驗(yàn)[53],貫穿于旅游活動(dòng)始終。“湍流”是游客在當(dāng)下、未來(lái)不同時(shí)刻中情感作用的集合[54],具有內(nèi)容和形式上的流動(dòng)發(fā)展性。情感湍流表現(xiàn)在游客個(gè)體情感的觸發(fā)、他者情感的移入和情感的延續(xù),主要在感知遺產(chǎn)地符號(hào)要素的基礎(chǔ)上刺激情緒情感的生成影響遺產(chǎn)認(rèn)同,是游客是否建立起遺產(chǎn)認(rèn)同的重要依據(jù)。

情感觸發(fā)。情感是游客連接肉體和精神、內(nèi)心和外界的節(jié)點(diǎn)。經(jīng)過具身感知的投射,游客在人地互動(dòng)中產(chǎn)生情感聯(lián)結(jié),在流動(dòng)境遇中感知多元價(jià)值表征。無(wú)論是“這是湖南第一個(gè)世界文化遺產(chǎn),我感到很自豪”(A06)“永順土司一共是世襲28 代,這個(gè)家族非常了不起,我很崇敬”(A24)等自豪、崇敬、驚喜和歡喜的積極情感,還是“我看到小孩在城墻上爬會(huì)很難受”(A26)“我完全沒有品嘗到當(dāng)?shù)氐拿朗常X得很可惜”(A44)等難受、可惜的消極情感,都構(gòu)成了復(fù)雜的情感異質(zhì)空間。實(shí)際上,積極情感可以影響游客評(píng)判、認(rèn)可事物的標(biāo)準(zhǔn),如A44 受訪者后續(xù)講到“吊腳樓原汁原味,富有煙火氣息”“山胡椒油很獨(dú)特”“土司制度很有智慧”等評(píng)價(jià)促使其對(duì)老司城價(jià)值感知表征產(chǎn)生積極的判斷,“這里還有很多其他的秘密值得我好好探究”,一定程度上緩解了消極情緒。因此,游客通過感知底蘊(yùn)深厚、傳承完整的“吊腳樓”“飲食”等旅游資源符號(hào)(集群4)和富有智慧的土司制度內(nèi)涵(集群5),觸發(fā)積極情緒情感,調(diào)節(jié)遺產(chǎn)認(rèn)同。

共情移入。共情是一種高層次的旅游情感體驗(yàn)[55],產(chǎn)生于游客之間、游客與東道主之間以及游客與對(duì)象物之間,有利于實(shí)現(xiàn)旅游關(guān)系的共睦態(tài),達(dá)到感同身受的境界。隨著旅游和情緒情感的深入,情感邊界逐漸擴(kuò)展到與其息息相關(guān)的客觀對(duì)象上,與遺址規(guī)模(集群1)、地方氛圍(集群3)和旅游資源(集群4)等節(jié)點(diǎn)建立情感聯(lián)結(jié)。“老司城就像一位古稀老人,在娓娓講述著歷史的故事和土家族的傳統(tǒng)”(XC15)“忘心游覽,感受春夏之季山水間的美好,于林間小路,走走停停、拍拍歇歇,陽(yáng)光甚好”(MFW32),這些共同情感的產(chǎn)生顯示著游客肆意地徜徉在遺產(chǎn)地并與其親密接觸的力量。游客也會(huì)與文物對(duì)話,調(diào)動(dòng)并強(qiáng)化已有的價(jià)值觀念。“這么大面積的遺址如果不加以保護(hù),作為旅游產(chǎn)業(yè)、文保部門會(huì)不會(huì)感到悲憤。”(A26)游客在近距離接觸遺址的過程中發(fā)現(xiàn)保護(hù)力度與其已形成的保護(hù)價(jià)值觀念不符,因而共情于遺址保護(hù)部門,產(chǎn)生悲憤的情感意象感知。還有游客通過博物館展出的一雙小腳鞋說(shuō)到,“還是我們現(xiàn)在(社會(huì)環(huán)境下)的女性更好”(A24),在古今對(duì)比中強(qiáng)化自身價(jià)值觀念,實(shí)現(xiàn)對(duì)已有價(jià)值觀的認(rèn)可與升華。

情感延伸。情感觸發(fā)與共情移入使得游客對(duì)遺產(chǎn)地生成了強(qiáng)烈的情感依戀,通過表達(dá)期許、強(qiáng)化關(guān)注形成持續(xù)意義感知。一方面,游客會(huì)感知先前所寄予的情感是否與實(shí)際感知相符,預(yù)期瓦解后建立期待閾值,多位受訪者期待“殘?jiān)珨啾凇保ˋ03)的老司城遺址能恢復(fù)往日的繁華,期待“有實(shí)景畫面”(A15)的“沉浸式體驗(yàn)活動(dòng)”(A45),“希望老司城發(fā)展得更好一點(diǎn)”(A44),通過對(duì)旅游設(shè)施和旅游發(fā)展等實(shí)地旅游符號(hào)價(jià)值(集群4)的感知,建立起對(duì)后續(xù)旅游發(fā)展的期望,在期許中凸顯認(rèn)同感。另一方面,游客也通過強(qiáng)化關(guān)注表達(dá)認(rèn)同,“這次旅游結(jié)束后,會(huì)比以前多關(guān)注它一點(diǎn)”(A33),比如通過“短視頻、書籍”(A35)“紀(jì)錄片”(A44)等途徑,還表達(dá)了強(qiáng)烈的重游意愿(XC36)。這樣,游客就形成了一個(gè)從走進(jìn)到沉醉再到離開遺產(chǎn)地的完整的、連綿的情感湍流過程,表明遺產(chǎn)認(rèn)同并非跳躍、間斷出現(xiàn)的,而是一個(gè)持續(xù)形成、不斷深化的過程。

(4)游客價(jià)值感知影響遺產(chǎn)認(rèn)同的意識(shí)途徑:認(rèn)知升華

認(rèn)知是一個(gè)主觀客觀化的過程,包括感覺、知覺、記憶、思維和想象等[56]。升華的實(shí)質(zhì)是個(gè)體通過追求社會(huì)更高的價(jià)值理想排遣本我的本能欲望[57]。認(rèn)知升華是游客認(rèn)知整體的、螺旋式上升的變化,通過認(rèn)知基礎(chǔ)、真實(shí)性認(rèn)知和記憶、想象等認(rèn)知體驗(yàn),形成認(rèn)同,實(shí)現(xiàn)個(gè)體的自我更新、自我實(shí)現(xiàn)與自我發(fā)展。

認(rèn)知基礎(chǔ)。游客在遺產(chǎn)地的行為表現(xiàn)與生活世界中的經(jīng)驗(yàn)有一定關(guān)聯(lián),即游客的日常慣習(xí)是“他們旅游行囊中的一部分”[58]。例如多位游客提到“遺址、城墻需要有一定研究基礎(chǔ)的人才看得懂”(A38),“文化底蘊(yùn)不夠的人無(wú)法感受其魅力”(A50)。對(duì)于老司城歷史細(xì)節(jié)把握較淺的游客來(lái)說(shuō),即使是游程結(jié)束也難以強(qiáng)化其認(rèn)知,而本身興趣濃厚、有一定知識(shí)儲(chǔ)備的游客則易于獲取新的認(rèn)知。“我本身對(duì)歷史有興趣,但這么有區(qū)域特性的歷史,實(shí)際上是聽了導(dǎo)游講解后才了解得更透徹一點(diǎn)。”(A12)

真實(shí)性認(rèn)知。真實(shí)性認(rèn)知是游客與遺產(chǎn)互動(dòng),以全方位、真實(shí)地感受遺產(chǎn)地的過程,涉及遺產(chǎn)旅游中的人、遺產(chǎn)客體和環(huán)境3個(gè)核心要素,其中,后兩者又是游客感知遺產(chǎn)地并引發(fā)認(rèn)知的主要要素[59]。受老司城物質(zhì)和文化遺存特征影響,游客對(duì)真實(shí)性認(rèn)知濃厚,即主要圍繞土司遺址(集群1)、民族交往(集群2)、旅游符號(hào)價(jià)值感知(集群4)3個(gè)維度,對(duì)遺址建筑、土家建筑與習(xí)俗、博物館文物展陳都表達(dá)了強(qiáng)烈的認(rèn)同傾向。例如A13 受訪者提到“人類活動(dòng)干擾性非常小,整個(gè)游覽過程中這個(gè)感受占比很大……土司文化富有特色,對(duì)我來(lái)說(shuō)是全新的文化”,其通過對(duì)真實(shí)的土司文化感知,一定程度上彌補(bǔ)了以往認(rèn)知的缺陷,喚醒了新的價(jià)值感知。

記憶喚醒。遺產(chǎn)是一種記憶工具,能通過旅游激活、喚醒、建構(gòu)與強(qiáng)化記憶,是游客對(duì)旅游全程的一次回顧與“反思”[60]。遺產(chǎn)地是記憶場(chǎng)域(lieuxde mémoire),承載著記憶的遺產(chǎn)直接促進(jìn)遺產(chǎn)認(rèn)同的產(chǎn)生。“以前破破爛爛,想來(lái)老司城很多趟都沒來(lái)成”(A47),當(dāng)下的景觀價(jià)值感知使游客再現(xiàn)了過去的心理和情感,在解讀旅游開發(fā)價(jià)值中抒發(fā)感想、強(qiáng)化認(rèn)知。旅游記憶的喚醒也會(huì)影響游客將來(lái)的旅游決策與實(shí)踐,“我去過其他一些遺產(chǎn)地,都是外面的人來(lái)經(jīng)營(yíng),比較商業(yè)化,而這邊就全是村民(參與經(jīng)營(yíng)),希望可以多一些沉浸式的體驗(yàn)”(A45),游客調(diào)動(dòng)出旅游回憶,在對(duì)比中建立旅游符號(hào)價(jià)值期望,表明記憶是旅游活動(dòng)的衍生和延續(xù),游客將在強(qiáng)化自身認(rèn)知中追求向往的體驗(yàn)。

想象模擬。想象作為一種無(wú)形的、模糊的、特殊的心理認(rèn)知,是人們對(duì)遺產(chǎn)形象感知的一部分[61]。對(duì)于老司城來(lái)說(shuō),歷史文化是游客想象的基礎(chǔ)。“遺址區(qū)的城墻,雖然多已損毀,但仍然很高大,我覺得在鼎盛時(shí)期應(yīng)該是非常宏偉的……博物館里播放的視頻中也復(fù)原了土司王朝的景象,我也能想象出他鼎盛時(shí)期的樣子”(A44),游客通過對(duì)遺址建筑(集群1)和旅游設(shè)施(集群4)的感知,在聯(lián)想中與老司城過往歷史達(dá)成了某種的契合,實(shí)現(xiàn)時(shí)空交疊和想象升華。但旅游想象因人而異,并非都是積極正面的,消極想象對(duì)認(rèn)知、體驗(yàn)也會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響。“我感覺沒有想象中那么深刻、氣勢(shì)宏偉”(A15),游客踏入景區(qū)看到一片殘?jiān)珨啾冢a(chǎn)生巨大落差。同時(shí),“我們不是土家人,對(duì)土司文化也不是很了解,所以很難聯(lián)想到它的原始風(fēng)貌”(A14),對(duì)于土司文化的淺顯了解也使其難以聯(lián)想還原,無(wú)法充分感知遺產(chǎn)地價(jià)值,自覺“內(nèi)心平淡”(A14)。

(5)游客價(jià)值感知影響遺產(chǎn)認(rèn)同的意義旨?xì)w:多元認(rèn)同的生成

游客在價(jià)值感知多元表征和價(jià)值感知作用過程的交織下生成包含文化認(rèn)同、民族認(rèn)同和國(guó)家認(rèn)同在內(nèi)的遺產(chǎn)認(rèn)同,在與“他者”文化的互動(dòng)中增強(qiáng)依附感,凝聚認(rèn)同感(圖4)。

文化認(rèn)同。文化認(rèn)同主要指游客在多元化體驗(yàn)和批判性參觀后對(duì)遺產(chǎn)地古老而真實(shí)的歷史、建筑、民族、景觀等內(nèi)容的積極性情感與評(píng)價(jià),是對(duì)遺產(chǎn)文化價(jià)值的表征。作為西南少數(shù)民族地區(qū)的土司城址,無(wú)論是“土司遺址功能分區(qū)明確”(A17)“老祖宗留下來(lái)的東西(土司制度)能夠延續(xù)幾百年,有自己的道理,有存在的合理性和價(jià)值”(A12)“第二十五世土司彭翼南是‘東南戰(zhàn)功第一人’”(A09),還是“我住在永順縣城,‘耳能恭順,我無(wú)苛徭’這句話我天天都能看到”(A10),都表明游客在遺產(chǎn)地感知到了深厚的土司文化,而“了不起”“優(yōu)秀”“不容易”等評(píng)價(jià)性話語(yǔ)則更凸顯其對(duì)土司王朝的“崇敬”“敬佩”之心。由此可見,游客通過土司遺址(集群1)、土司制度(集群5)、土司英雄事跡(集群6)等深化了對(duì)土司文化的認(rèn)同。

民族認(rèn)同。民族認(rèn)同主要指游客在遺產(chǎn)地感知各民族相互依存、共同發(fā)展的中華民族共同體價(jià)值,強(qiáng)調(diào)對(duì)民族關(guān)系的認(rèn)知和認(rèn)同。文化遺產(chǎn)歷來(lái)就是各民族共同開發(fā)與建設(shè)的成果,凝聚了民族集體智慧與意識(shí),民族大同、民族相處和諧、民族共同進(jìn)步等都是游客游玩結(jié)束后的核心感受,為游客感知民族交往價(jià)值(集群2)提供了源源不斷的物質(zhì)和精神來(lái)源。“像我們這里(湘西)有土家族、苗族、漢族等,大家相處得都很融洽,沒有思想隔閡和溝通障礙。”(A35)“漢族、苗族、土家族之間的融合貫通、文化交流,把漢族文化帶進(jìn)來(lái),苗族、土家族的東西帶出去,比如一些農(nóng)產(chǎn)品、土特產(chǎn)啊……促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、大同,一起隨著潮流向前進(jìn)。”(A26)這是在異質(zhì)文化環(huán)境中以文化遺產(chǎn)旅游為媒介不斷激發(fā)和強(qiáng)化認(rèn)同感的結(jié)果。

國(guó)家認(rèn)同。國(guó)家認(rèn)同是游客在價(jià)值感知過程中產(chǎn)生的歸屬于自己國(guó)家的身份感和對(duì)國(guó)家的感情。由于遺產(chǎn)的傳承、保護(hù)與開發(fā)無(wú)不有國(guó)家話語(yǔ)和政府權(quán)力的介入,因此,遺產(chǎn)一定程度上可以表述為“國(guó)家遺產(chǎn)”。“政府會(huì)舉辦大型活動(dòng),在老司城旅游發(fā)展過程中起了很大的作用”(A18),“國(guó)家建了博物館、開展考古挖掘、整潔道路,房子也經(jīng)過一番修繕,有很多政策支持旅游和少數(shù)民族的發(fā)展,黨和政府都有真正在關(guān)心少數(shù)民族的生活”(A44),政府對(duì)老司城旅游發(fā)展和少數(shù)民族生活方面的支持(集群4)使游客看到了實(shí)實(shí)在在的國(guó)家行動(dòng)力,愛國(guó)主義情感得以增強(qiáng)。多位受訪者提到政府舉辦的“民族文化進(jìn)校園”活動(dòng)讓當(dāng)?shù)睾芏鄬W(xué)生都學(xué)會(huì)了擺手舞,再現(xiàn)了“一片纏綿擺手歌”的歷史圖景。“申遺前,永順縣舉全縣之力、老司城舉全村之力申遺……召開了專題研究老司城的研討會(huì)”,并抒發(fā)出“我對(duì)我們共產(chǎn)黨是有感情的”“國(guó)家很照顧少數(shù)民族”(A46)等對(duì)國(guó)家的認(rèn)同。

4 結(jié)論與討論

4.1 研究結(jié)論

本研究以永順老司城為案例地,在表征與實(shí)踐的視角下,以遺產(chǎn)主體、遺產(chǎn)客體和遺產(chǎn)主客互動(dòng)為邏輯起點(diǎn),探索性地研究了游客價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用,研究有如下發(fā)現(xiàn)。

第一,游客價(jià)值感知由土司遺址價(jià)值感知、民族交往價(jià)值感知、整體形象價(jià)值感知、旅游符號(hào)價(jià)值感知、土司制度價(jià)值感知和土司事跡價(jià)值感知多元表征組成。其中,游客對(duì)土司遺址價(jià)值感知和旅游符號(hào)價(jià)值感知程度最深,對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的建構(gòu)更明顯,遺產(chǎn)地本身的歷史文化基礎(chǔ)、旅游資源稟賦和旅游開發(fā)水平是影響游客遺產(chǎn)認(rèn)同的重要元素。游客在感知多元價(jià)值表征中逐步建立了歷史與現(xiàn)實(shí)、個(gè)人與民族、國(guó)家的關(guān)聯(lián)與共鳴,遺產(chǎn)文化意義與個(gè)人情感抒發(fā)得以升華。

第二,游客在遺產(chǎn)價(jià)值感知過程中通過動(dòng)機(jī)驅(qū)使、具身感知、情感湍流、認(rèn)知升華等方式,最終生成遺產(chǎn)認(rèn)同。動(dòng)機(jī)驅(qū)使是價(jià)值感知影響遺產(chǎn)認(rèn)同的邏輯起點(diǎn),主動(dòng)尋求型動(dòng)機(jī)對(duì)游客遺產(chǎn)認(rèn)同的建構(gòu)、強(qiáng)化作用更明顯。具身感知是價(jià)值感知影響遺產(chǎn)認(rèn)同的外在方式,通過五感連接游客個(gè)體與遺產(chǎn)地并建立持續(xù)性關(guān)聯(lián),消除了主體與客體間的二元對(duì)立。情感湍流則是內(nèi)在方式,通過變化、發(fā)展著的情緒情感不斷選擇、矯正遺產(chǎn)認(rèn)同。認(rèn)知升華是游客價(jià)值感知的意識(shí)途徑,通過認(rèn)知基礎(chǔ)、真實(shí)性感知、記憶喚醒和想象模擬實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的更新與發(fā)展,最終生成遺產(chǎn)認(rèn)同。

第三,遺產(chǎn)認(rèn)同的內(nèi)涵包含文化認(rèn)同、民族認(rèn)同和國(guó)家認(rèn)同等,是遺產(chǎn)地主客互動(dòng)建構(gòu)的結(jié)果。游客感知到了完整的傳統(tǒng)文化、鮮明的民族景觀、多彩的旅游符號(hào)、豐富的民族交融成果,并強(qiáng)化了對(duì)國(guó)家、政府的感情。游客既可感知獨(dú)特地域文化、純正民族文化,也可找尋多民族共同建設(shè)、共同繁榮的歷史痕跡,在遺產(chǎn)主客互動(dòng)中實(shí)現(xiàn)遺產(chǎn)認(rèn)同,鑄牢中華民族共同體意識(shí)。

第四,游客價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用實(shí)質(zhì)就是表征與非表征統(tǒng)一的過程。游客價(jià)值感知的多元表征是對(duì)遺產(chǎn)地文化和景觀等地方性知識(shí)符號(hào)化的過程,價(jià)值感知的作用過程則是一種動(dòng)態(tài)性的、“默會(huì)”對(duì)象的顯性化過程,分別屬于表征和非表征維度,兩者共同作用實(shí)現(xiàn)了表征和實(shí)踐的協(xié)商對(duì)話,在建構(gòu)、維持和調(diào)節(jié)中完整刻畫遺產(chǎn)認(rèn)同的意義。

4.2 討論

本研究完整勾勒了游客價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用機(jī)理,對(duì)當(dāng)前文化遺產(chǎn)價(jià)值感知與遺產(chǎn)認(rèn)同的深入研究以及充分發(fā)揮文化遺產(chǎn)在當(dāng)代的普世價(jià)值具有重要意義。理論層面,以往研究多傾向于將價(jià)值感知視為靜態(tài)、抽象的結(jié)構(gòu)[1-2],本研究則對(duì)游客價(jià)值感知復(fù)雜的、動(dòng)態(tài)的具體感知方式進(jìn)行深入剖析,并全面探討了游客價(jià)值感知作用于遺產(chǎn)認(rèn)同的機(jī)理,增進(jìn)了價(jià)值感知與遺產(chǎn)認(rèn)同的理論互嵌,也進(jìn)一步拓展了價(jià)值感知對(duì)認(rèn)同的作用面向。同時(shí),通過對(duì)價(jià)值感知符號(hào)的挖掘與解構(gòu),在疊加具體旅游場(chǎng)景和文化語(yǔ)境的過程中凸顯遺產(chǎn)認(rèn)同的多元與動(dòng)態(tài)特征,創(chuàng)新發(fā)展了遺產(chǎn)認(rèn)同的影響機(jī)理研究,豐富了遺產(chǎn)認(rèn)同的內(nèi)涵,一定程度上深化了遺產(chǎn)認(rèn)同的理論研究。不僅如此,表征與實(shí)踐的視角也響應(yīng)了關(guān)注身體、情感、日常生活行為等方面的研究[62],拉近了遺產(chǎn)與身體隱喻的景觀的理論聯(lián)結(jié)[63]。

實(shí)踐層面,重點(diǎn)剖析游客價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用有助于增強(qiáng)全社會(huì)對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的感知與理解,讓游客進(jìn)一步理解地方文化意義,從而形成從“遺產(chǎn)”到“人”,又由“人”反饋至“遺產(chǎn)”的價(jià)值傳遞的循環(huán)過程,科學(xué)指導(dǎo)遺產(chǎn)意義的再生產(chǎn)。此外,在當(dāng)前強(qiáng)調(diào)游客需求、偏好和心理的市場(chǎng)環(huán)境下,重視游客與遺產(chǎn)地的互動(dòng)及認(rèn)同建立至關(guān)重要,如何提高文化再生產(chǎn)和旅游服務(wù)水平,加強(qiáng)游客與遺產(chǎn)地的互動(dòng),顯化地方特色景觀,并豐富游客的價(jià)值感知、深化遺產(chǎn)認(rèn)同的建構(gòu),以實(shí)現(xiàn)非表征向表征層面的轉(zhuǎn)換,對(duì)于挖掘文化遺產(chǎn)的普世價(jià)值,實(shí)施文化遺產(chǎn)旅游促進(jìn)民族交往交流交融,進(jìn)一步鑄牢中華民族共同體意識(shí)具有重要現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。

同時(shí),本研究存在一定的局限性。首先,本研究以永順老司城遺址作為案例地展開討論,游客價(jià)值感知和遺產(chǎn)認(rèn)同富有鮮明的地域色彩,未來(lái)可基于不同類型的文化遺產(chǎn)地,進(jìn)一步完善游客價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用機(jī)理模型建構(gòu)。其次,研究基于游客視角探討其價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的影響,未來(lái)可融入地方居民、政府工作人員等不同群體的價(jià)值感知,獲取不同群體價(jià)值感知對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同作用的差異表現(xiàn)。最后,遺產(chǎn)認(rèn)同影響因素復(fù)雜多樣,本研究從價(jià)值感知出發(fā),探索性研究了其對(duì)遺產(chǎn)認(rèn)同的作用和影響,未來(lái)或可持續(xù)挖掘其他影響因素。

- 旅游學(xué)刊的其它文章

- 旅游疲勞的發(fā)生機(jī)制、多維特征與應(yīng)對(duì)策略

——基于扎根理論的探索性研究 - 旅游直播如何影響沖動(dòng)消費(fèi)和持續(xù)觀看意圖

——基于數(shù)字可供性視角 - 基于定性元分析的目的地形象演變過程研究

- 農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)地旅游擾動(dòng)與社區(qū)韌性耦合協(xié)調(diào)關(guān)系研究

——以云南哈尼梯田為例 - 酒店綠色實(shí)踐對(duì)個(gè)體親環(huán)境行為的影響機(jī)制研究

- 道德受脅如何影響自然聯(lián)結(jié)?

——基于多重中介的實(shí)驗(yàn)研究