小學田徑類大單元教學設計策略

莫豪慶 賀雷 周勇美

根據《義務教育體育與健康課程標準(2022年版)》[以下簡稱《義教課程標準(2022年版)》]課程實施計劃,田徑大單元要設計包含跑、跳、投擲3個亞類項目及其項目組合在內的至少18課時的教學。筆者以三年級田徑大單元中“跳類”教材為例,從教學內容梳理以及重構、制訂大單元教學計劃、設計評價活動和標準3個方面闡述小學田徑大單元教學設計的策略(圖1)。

一、教學內容梳理及重構

(一)遴選教學內容

“跳類”教材的內容豐富多彩,隨著跳躍的方向、距離、高度、節奏、單雙腳等維度的變化,以及場地環境、個人或合作形式的變化,可以表現出多種形式的跳躍動作。進行大單元教學,更有利于教師從促進學生核心素養養成和全面發展的角度,認真分析、選擇和設計教學內容,實現從“多而雜”到“少而精”的內容整合。同時為了順應《義教課程標準(2022年版)》關于加強學段銜接的要求,教學內容的選擇應更注重學段間的關聯邏輯,確保學生在學習過程中能夠按照一定的次序和步驟逐步掌握知識和技能。

第一步:梳理人民教育出版社《體育與健康》教科書和《浙江省中小學體育與健康課程指導綱要》(以下簡稱《指導綱要》)中小學3個水平的所有“跳類”教學內容,把多種形式的跳躍具化到更明確的練習內容。第二步:按照原地單次跳躍、原地(行進間)連續跳躍、原地有遠度(高度)的跳躍、簡單助跑跳躍、有遠度的助跑跳躍、有高度的助跑跳躍的難度順序將所有教學內容分配到6個年級。第三步:通過分析教材前后單元知識的關聯以及不同水平相似教材之間的聯系,遴選出小學階段每個年級適合學生學習且能體現跳類運動本質的“跳類”教學內容(圖2)。

經過水平一基本運動技能學練,進入水平二后,學生的身體控制能力和認知能力有了明顯提升,因此,從三年級開始,小學田徑類大單元教學逐漸過渡到項目組合練習,強調跑、跳、投組合銜接順暢。

(二)重組單一動作

從單一身體練習到項目組合練習的轉變,需要將碎片化的知識與技能融合成動作組合(項目組合),以突出運動技術間的關聯與整合,提高學生的綜合能力。

1.項目內新舊動作整合,舊知得鞏固

尋找“跳類”項目新授教學內容與田徑已學技術動作之間的聯系,通過組合新學的動作(項目)和已掌握的舊知識與技能形成整體的學習結構,定期復習舊知識與技能,以確保舊知識與技能得以持續鞏固,并逐漸提高,形成不斷上升的螺旋學習過程。如,三年級的新授內容是立定跳遠,而一、二年級學生已經學習了跳躍項目中的單雙腳原地以及連續跳躍,學習了跑步項目中的直線跑和曲線跑,還學習了投擲項目中的拋投輕物和原地單手肩上投擲,將這些內容按不同方式組合,就可以融合出具有鞏固舊知識與技能效果的動作(項目)組合(圖3)。

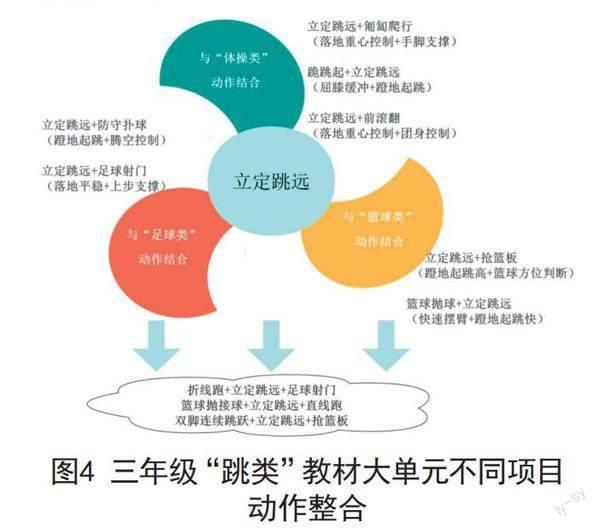

2.項目間動作整合,能力重遷移

教師將跳類教學內容與其他運動項目已學內容相結合,如體操、籃球、足球等。這種整合方式由于項目的練習形式差別較大,不能看作單純兩項技術的組合,而是這兩種項目所代表的運動能力的整合和遷移。

跳躍項目的本質是蹬地起跳能力、騰空控制能力和落地平穩能力,體操、籃球、足球項目的本質又是什么呢?體操項目的本質可以理解為支撐平衡能力、身體姿態控制能力、落地平穩能力,籃球、足球項目的本質可以理解為蹬地移動能力、身體姿態控制能力(即控制支配球的能力)、時空判斷能力、戰術配合能力。這些項目的共同點是都對下肢蹬地發力移動(跑、跳)、身體姿態的控制(地面、空中)和落地平穩有要求。因此,在對項目間動作進行融合重組時,不能拘泥于動作的完整形式,而應該抓住動作的本質,將2個動作進行融合,重組出具有能力遷移效果的動作(項目)組合(圖4)。

動作整合

以“立定跳遠+足球射門”組合為例,并不要求學生做出標準的立定跳遠動作,而是能夠運用立定跳遠技術中落地平穩這一運動能力,控制身體快速上步支撐擺腿完成射門,也可以理解為給普通的足球原地射門增加了前置的位移狀態,讓身體在不穩定的狀態中完成既定動作,促進學生對足球射門支撐腳和擺動腿位置、角度的深度理解,提高他們在復雜運動環境中的應用能力。

值得注意的是,聚焦運動本質的項目間組合,應在學生具備一定動作基礎的動作鞏固自動化階段進行,教師需要根據不同學情、項目特點,設計符合教學需要的大單元教學內容。

二、制訂單元教學計劃

(一)確定單元課時分配

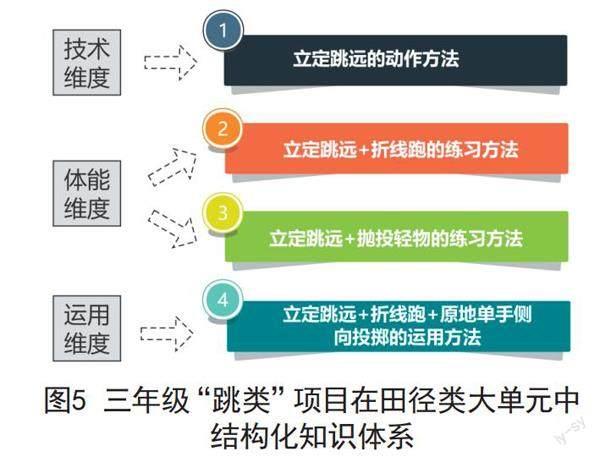

《指導綱要》指出,田徑這種體能主導類的項目在分配技術、體能、運用3個維度課時的時候,通常采用“1∶2∶1”的模式。因此,結合整理重組出來的動作(項目)組合,為立定跳遠動作設計了包含技術、體能、運用的4個課時(圖5)。

(二)設計教學內容提升點

同一教學內容在不同課次中,對學生能力的發展目標應該是遞進的,因此,教學內容的主要學練技術要有內容、形式上的拓展和提升,可以是方向、單雙腳、單雙手、時機等運動技能的要求,也可以是高度、距離、速度、平衡等體能要求。

如,在三年級田徑大單元教學中,“連續立定跳遠+拋投輕物的練習方法”一課的主要學練技術從基礎的“立定跳遠”提升為“連續立定跳遠+拋投輕物”,通過增加連續跳躍的要求,提升學生反應速度、靈敏性,豐富學生運動體驗,加強對立定跳遠的完整理解和靈活運用。而“立定三級跳+折線跑的練習方法”一課主要在連續跳躍的基礎上,改變了落地形式,在保證蹬地擺臂起跳的基礎上與跑的結合能力,進一步提升了對學生協調性和靈敏性的要求,同時發展學生動作速度和“跳+跑”的運動能力。

(三)細化課時學習目標

細化課時學習目標是教學計劃中非常重要的環節,它能夠幫助教師更好地制訂教學計劃、設計教學活動、評價學生學習成果(表1)。

(四)設置課時關鍵問題

課時關鍵問題是教學中必須面對的重要問題,它指向技術結構或者能力程度,包含協調、快慢、準確等方面的要求(表2)。

(五)設置課時“學練三個一”

《義教課程標準(2022年修訂)》要求每節課都要設計完整的學習活動,呈現出結構化教學,將學、練、賽有機結合,而這也正是《指導綱要》所提倡的“學練三個一”,即一節課中要包含單一身體練習、組合練習和游戲(比賽)3個環節。然后,根據不同設計目的的需要,安排不相同的學練內容以實現學習目標(表3)。再將大單元中每一節課按照課程性質和環節設計目的,確定學練內容和學練策略(表4)。

三、設計評價活動和標準

課堂上的展示與比賽,不能只關注學生運動能力的表現,還要主動關注學生體育品德與健康行為的養成,培養他們的合作和溝通能力,全面發展學生核心素養。

(一)明確學練標準,發展學生運動能力

無論是“學、練”階段,還是比賽運用階段,“學練標準”都要依據《義教課程標準(2022年版)》學段“學業質量標準”,突出“技術特征”和“行為表現”,圍繞學習目標和重難點,從條件(在什么情境中)、行為與表現(做什么和怎么做)、結果(做到什么程度)三要素入手,結合距離、限制條件、次數等進行學練要求和量化標準的設計,落實到單元與課時教學中,關注學生運動能力的發展(表5)。在教學過程中,教師不斷給予學生指導和反饋,幫助學生改進技能,最終使得大部分學生都能達到五顆星要求。

(二)豐富展示和比賽活動,培養學生體育品德

豐富展示或比賽評價,通過個人展示、游戲及對抗培養學生克服困難、頑強拼搏的體育精神和互相尊重、公平競爭的體育道德,在雙人或小組合作展示或比賽中,培養學生樂于助人,勇于承擔不同角色并認真履行職責的體育品格(表6)。

(三)重視過程性評價,養成學生健康行為

在“跳類”項目的教學中,教師不僅要關注學生的跳遠或者跳高成績,更要注重學生健康行為的養成和發展過程。教師需主動關注學生在課內外的表現和進步情況,通過教師即時評價、小組同伴評價和課后個別談心等方式及時向學生反饋學習情況,幫助他們反思和改進學習方法,養成自主鍛煉的良好習慣。學生健康行為的養成離不開身邊教師和其他學生的反饋激勵,通過過程性的即時評價,能讓學生有目標、有榜樣,不斷驅動他們積極自主練習,收獲健康與成長。