基于場景理論的川西林盤公共空間更新路徑

——以成都市謝家林盤為例

鄧琳 李鈺 王載波 陳玲 DENG Lin LI Yu WANG Zaibo CHEN Ling

川西林盤是成都平原農(nóng)耕文化的精神符號(hào)和物質(zhì)載體,在發(fā)展過程中面臨村落空心化、本土文化衰落、發(fā)展動(dòng)力不足、方向不明確、同質(zhì)化嚴(yán)重等問題。基于場景理論打造鄉(xiāng)村公共空間的優(yōu)勢場景,吸引都市人才回流,實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的理論邏輯,為林盤發(fā)展提供理論方向和實(shí)踐指導(dǎo)。以成都市謝家林盤為例,構(gòu)建孵化林盤消費(fèi)場景、推動(dòng)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的公共空間更新路徑。

城市更新;場景理論;川西林盤;公共空間

0 引言

川西林盤作為成都平原特有的鄉(xiāng)村聚落形式,是傳統(tǒng)農(nóng)耕文化的載體。新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展使林盤居民的生活水平和經(jīng)濟(jì)發(fā)展得到提升,但林盤無足夠的本土人才實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),導(dǎo)致人才流失,進(jìn)而造成林盤本土文化衰落、發(fā)展動(dòng)力不足、發(fā)展方向不明確和林盤之間同質(zhì)化嚴(yán)重等問題,并進(jìn)入惡性循環(huán),鄉(xiāng)村人口加速外流導(dǎo)致出現(xiàn)鄉(xiāng)村“空心化”現(xiàn)象。為縮小城鄉(xiāng)發(fā)展的巨大差距,實(shí)現(xiàn)林盤鄉(xiāng)村振興,解決其發(fā)展中的問題,需了解鄉(xiāng)村社會(huì)生活多樣性和地方性的文化傳統(tǒng)[1],遵循不同于城市靠資源聚集的發(fā)展邏輯,通過場景營造使社會(huì)個(gè)體在林盤公共空間更新中獲得自我價(jià)值觀的文化認(rèn)同,進(jìn)而匯聚創(chuàng)意階層,推動(dòng)林盤更新轉(zhuǎn)型和消費(fèi)活化。

在鄉(xiāng)村振興的時(shí)代背景下,川西林盤亟需根據(jù)自身特色,通過構(gòu)建蘊(yùn)含美學(xué)特征和文化特質(zhì)的場景,完善鄉(xiāng)村場景基礎(chǔ)設(shè)施,塑造鄉(xiāng)村故事,吸引高素質(zhì)人才,只有人才愿意來、留下來才能解決鄉(xiāng)村“空心化”、設(shè)施衰敗、文化衰落、產(chǎn)業(yè)凋敝等問題,助力鄉(xiāng)村發(fā)展和轉(zhuǎn)型,最終實(shí)現(xiàn)林盤鄉(xiāng)村振興[2]。

1 場景理論概述

場景理論是在城市社會(huì)學(xué)領(lǐng)域基于“消費(fèi)城市”和“娛樂機(jī)器”理論形成的,被應(yīng)用于后工業(yè)時(shí)代區(qū)域發(fā)展,一方面通過文化消費(fèi)實(shí)踐吸引、聚集高質(zhì)量人力資源,另一方面培育發(fā)展創(chuàng)意階層,促進(jìn)人口流動(dòng)與社區(qū)繁榮,進(jìn)而推動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和轉(zhuǎn)型,因此在鄉(xiāng)村振興中,將場景理論融入林盤的更新和發(fā)展,可解決因吸引力不足導(dǎo)致的鄉(xiāng)村“空心化”、本土文化衰落、產(chǎn)業(yè)升級(jí)難、發(fā)展動(dòng)力不足、發(fā)展方向不明確和林盤之間同質(zhì)化嚴(yán)重等問題。

1.1 場景理論發(fā)展

場景理論在不同的學(xué)科領(lǐng)域經(jīng)歷了多角度的發(fā)展和創(chuàng)新,至21世紀(jì)初,學(xué)者開始關(guān)注場景的多樣性和復(fù)雜性,并強(qiáng)調(diào)場景中社會(huì)、文化、技術(shù)等因素的互動(dòng),基于舒適物理論建立場景理論體系,芝加哥大學(xué)克拉克團(tuán)隊(duì)[3]構(gòu)建出場景理論的研究框架,將場景理論劃分為客觀結(jié)構(gòu)和主觀認(rèn)識(shí)體系。2010年場景理論受到我國學(xué)者關(guān)注,李和平[4]結(jié)合場景理論的操作邏輯,提出歷史城鎮(zhèn)保護(hù)更新體系。

1.2 場景理論相關(guān)概念

場景理論的研究框架包括兩大體系:客觀結(jié)構(gòu)和主觀認(rèn)識(shí)。其中主觀認(rèn)識(shí)通過對客觀結(jié)構(gòu)的符號(hào)意義再生產(chǎn),不斷優(yōu)化客觀結(jié)構(gòu)體系;客觀結(jié)構(gòu)則通過對文化的表征和聯(lián)系多元群體推動(dòng)主觀認(rèn)識(shí)體系的更新,此種互構(gòu)關(guān)系推動(dòng)場景自身的更新發(fā)展。

1)客觀結(jié)構(gòu)又稱為物質(zhì)實(shí)體,主要包括:①地理學(xué)概念上的社區(qū),其小巧的體量相較城市或國家等較大的空間范圍,更易捕捉到內(nèi)外部的區(qū)別;②實(shí)體建筑,如舞蹈俱樂部或購物中心,將場景植根于有形的、可識(shí)別的集聚空間;③高度集聚在場景中的特定人群,根據(jù)種族、社會(huì)階層、性別、受教育程度、職業(yè)及年齡等劃分為不同類型;④前3個(gè)要素與活動(dòng)的組合,將上述元素連接的特色群體活動(dòng)(如廟會(huì))。

2)主觀認(rèn)識(shí)指人們對場景中各種客觀結(jié)構(gòu)組合后所形成的文化和價(jià)值觀的感受,可通過以下維度評(píng)價(jià):①真實(shí)性,社會(huì)個(gè)體在特定時(shí)間進(jìn)入場景,根據(jù)對場景中不同舒適物的感官體驗(yàn),建立對自身身份識(shí)別場景的認(rèn)同;②合法性,人們在日常生活中對社會(huì)事實(shí)進(jìn)行對錯(cuò)判斷的標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù);③戲劇性,不同于日常生活中超常規(guī)展示,是社會(huì)個(gè)體通過某些符號(hào)形式、行為或建筑空間等舒適物表達(dá)向外的美學(xué)沖擊力。

1.3 場景理論作用機(jī)制

場景中的客觀結(jié)構(gòu)和主觀認(rèn)識(shí)相互配合影響,形成場景理論對區(qū)域發(fā)展的作用機(jī)制。首先,林盤區(qū)域內(nèi)的建筑實(shí)體、道路、建筑小品、田地、竹林等物質(zhì)結(jié)構(gòu)均是林盤內(nèi)多元人群的生產(chǎn)生活、節(jié)日活動(dòng)的載體,隨后林盤內(nèi)的多元群體在生產(chǎn)生活等活動(dòng)中產(chǎn)生具有地域特色的文化和價(jià)值觀,上述林盤特有的價(jià)值觀、群體活動(dòng)、物質(zhì)結(jié)構(gòu)、多元群體及鄰里社區(qū)共同組成了特定的場景。其次,林盤內(nèi)特色場景一方面會(huì)更加吸引特定的群體、加速形成區(qū)別于周邊的文化社區(qū),另一方面由于場景營造,參與其中的路人與愛好者均能獲得場景體驗(yàn)的提升。最后,不斷提升區(qū)域熱度與知名度,推動(dòng)區(qū)域發(fā)展轉(zhuǎn)型和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),吸引社會(huì)中的多元群體,進(jìn)而提升區(qū)域發(fā)展(見圖1)。

1 場景理論作用機(jī)制

2 謝家林盤公共空間現(xiàn)狀

2.1 謝家林盤發(fā)展優(yōu)勢與現(xiàn)存問題

謝家林盤位于成都市金堂縣福興鎮(zhèn)三合碑社區(qū),屬于近城鎮(zhèn)型林盤,總面積0.9km,現(xiàn)有農(nóng)戶1221戶,總?cè)丝?356人,鄰近龍泉山和東風(fēng)水庫,處于淮州新城和凱洲新城連接點(diǎn),屬成德眉資同城化發(fā)展節(jié)點(diǎn),存在中金快速路、三金路、成南路等對外道路,交通區(qū)位優(yōu)越,場景要素豐富,自然資源與人文條件較好,近年來通過建筑更新和產(chǎn)業(yè)孵化發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)吸引成都人口回流,但公共空間更新仍存在以下問題(見圖2)。

2 謝家林盤區(qū)位

1)客觀結(jié)構(gòu) 一方面謝家林盤開發(fā)缺乏整體引導(dǎo)和規(guī)劃,導(dǎo)致布局形式、建筑空間缺少本土文化,建筑雜亂、景觀不和諧、空間死角多等問題,另一方面謝家林盤觀光項(xiàng)目單一陳舊、重復(fù)率高,相關(guān)特色民宿、藝術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)缺失,旅游相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施如餐飲、住宿、娛樂等開發(fā)不足,導(dǎo)致對人群的吸引力較弱。

2)主觀認(rèn)識(shí) 謝家林盤歷史文化、民俗文化資源豐富,但缺乏文化生活載體[5],導(dǎo)致公共空間無法形成鮮明有趣的文化特征(見圖3)。

3 謝家林盤現(xiàn)狀

2.2 場景需求識(shí)別

以謝家林盤主要人群和未來目標(biāo)人群為研究對象,調(diào)研其對林盤的可能需求,采用隨機(jī)抽樣的方式選擇受訪者,考慮到受訪者認(rèn)知水平的差異與表達(dá)能力的不同,采用半結(jié)構(gòu)性訪談方式,引導(dǎo)受訪者描述在林盤場景中的活動(dòng),以線上與線下相結(jié)合的方式,共調(diào)研11名受訪者(見表1)。

表1 謝家林盤場景需求

3 謝家林盤公共空間場景營造策略

3.1 客觀結(jié)構(gòu)策略

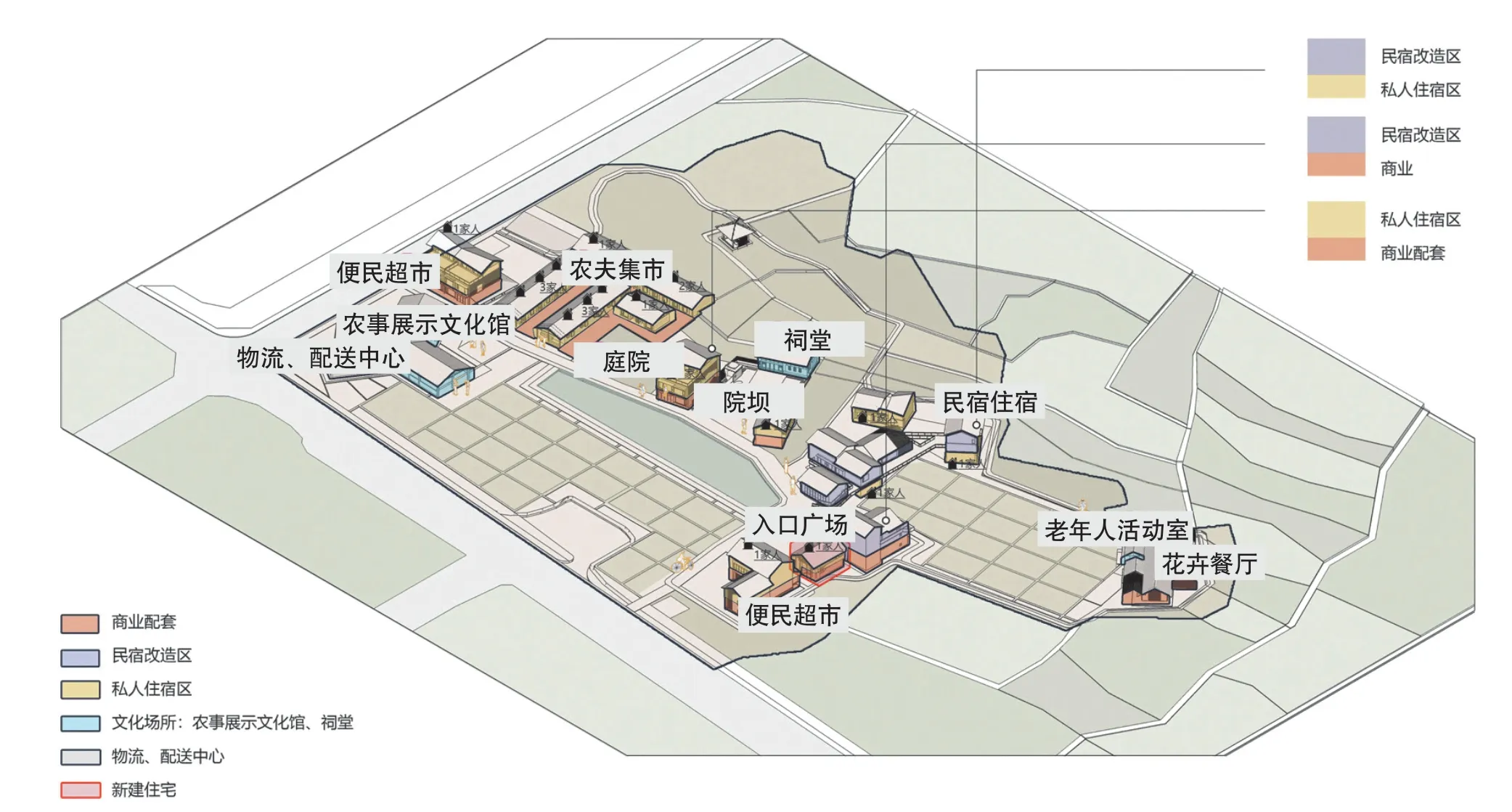

3.1.1 植根林盤布局,更新村落設(shè)施

謝家林盤現(xiàn)存關(guān)于傳統(tǒng)農(nóng)耕文化的鄉(xiāng)村設(shè)施和群體活動(dòng)均是場景塑造的關(guān)鍵,如何進(jìn)行鄉(xiāng)村設(shè)施更新改造和重新梳理成為重點(diǎn),在民居空間更新改造中采取數(shù)量、形狀、組團(tuán)形式不變,修繕外立面和內(nèi)部裝飾的措施,保持林盤“田-林-宅”三五成團(tuán)、零星散落的聚落氛圍[6](見圖4)。

4 鄉(xiāng)村設(shè)施更新示意

3.1.2 梳理村落交通,滿足生產(chǎn)生活

為保持林盤內(nèi)的生活脈絡(luò),傳統(tǒng)林盤內(nèi)人行和車行交通網(wǎng)絡(luò)及局部的節(jié)點(diǎn)廣場是林盤居民生產(chǎn)生活行為路徑的表征,因此在保留大部分原有交通的基礎(chǔ)上,構(gòu)建場景化體驗(yàn)式步行系統(tǒng),重點(diǎn)打造當(dāng)?shù)鼐用窕顒?dòng)議事的節(jié)點(diǎn)廣場,形成林盤文化層次遞進(jìn)的空間軸線(見圖5)。

5 交通設(shè)施更新示意

3.1.3 上下公私分區(qū),保留生活脈絡(luò)

林盤是傳統(tǒng)農(nóng)耕文化的表征,所有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和居民生活均在空間中以平面的形式展開,針對基地內(nèi)部分新建多層住宅,下層保證居民自住,上層相互連通由村集體統(tǒng)一租賃并外包給專業(yè)酒店管理公司進(jìn)行運(yùn)維。既保留了林盤生活的真實(shí)性場景,又滿足了多元基礎(chǔ)配套設(shè)施需求(見圖6)。

6 公共空間上下分區(qū)更新示意

3.1.4 豐富設(shè)施景觀,提升林盤互動(dòng)

多元群體在場景中的設(shè)施、小品、景觀處進(jìn)行活動(dòng),通過互動(dòng)學(xué)習(xí)新技能,產(chǎn)生新的文化情感,在廣場區(qū)域、人行道區(qū)域、游玩游園區(qū)域、田野農(nóng)事區(qū)域、水塘農(nóng)事區(qū)域及竹林區(qū)域植入牌坊、座椅、棧道、竹屋等設(shè)施小品,引導(dǎo)當(dāng)?shù)鼐用瘛⑺囆g(shù)家、設(shè)計(jì)師等群體參與文體互動(dòng),為創(chuàng)意階層在互動(dòng)中培育新的文化符號(hào)形成循環(huán)基礎(chǔ)(見圖7)。

7 鄉(xiāng)村設(shè)施分區(qū)置入示意

3.2 主觀認(rèn)識(shí)策略

3.2.1 構(gòu)筑美學(xué)設(shè)施,物化文化符號(hào)

通過提取林盤三合文化意象,確定“傘”作為核心文化載體,“傘”的形體結(jié)合地勢的起伏變化,從三合碑聚居點(diǎn)、竹林地、水塘、桃花林到田地,串聯(lián)各個(gè)活動(dòng)場景,激發(fā)更多鄉(xiāng)村場景的可能性。“傘”既是游憩休閑的場所,又是集市的主體部分,還是竹林密趣時(shí)浪漫邂逅的灰空間,更是農(nóng)事體驗(yàn)揮汗勞動(dòng)后的庇護(hù)所。門前宅后引入“傘”延續(xù)整體風(fēng)貌,將民居1層空間納入其中,打造多功能且充滿美學(xué)沖擊力的公共活動(dòng)空間,增加各類人群之間的互動(dòng),培育在地社區(qū)文化(見圖8)。

3.2.2 延續(xù)在地活動(dòng),強(qiáng)化文化認(rèn)同

群體性的活動(dòng)多圍繞對美好生活的向往和期盼展開,地域性文化活動(dòng)是群體之間相互交往交流形成地區(qū)認(rèn)同、提升精神體驗(yàn)的重要方式。挖掘謝家大院特色的竹藝編織、流水席、趕集打造場景,通過文化民俗激發(fā)新舊群體的共同情感,提升地區(qū)文化傳播力和吸引力。

3.2.3 鞏固農(nóng)耕文化,拓展產(chǎn)業(yè)體驗(yàn)

強(qiáng)化林盤農(nóng)耕文化,以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為基礎(chǔ),通過升級(jí)謝家林盤蔬菜產(chǎn)業(yè)園、食用菌生產(chǎn)基地、紅提產(chǎn)業(yè)園的設(shè)施,建立配套的農(nóng)事體驗(yàn)設(shè)施和產(chǎn)品深加工觀賞體驗(yàn)工坊,打造以生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、體驗(yàn)、銷售為主的農(nóng)業(yè)延長鏈,強(qiáng)化謝家林盤屬性,營造農(nóng)業(yè)體驗(yàn)場景。

4 結(jié)語

通過梳理國內(nèi)外場景理論的內(nèi)涵,分析場景要素,以謝家林盤為例進(jìn)行理論驗(yàn)證,挖掘謝家林盤的發(fā)展優(yōu)勢和現(xiàn)存問題,從多元人群的需求出發(fā),提出場景營造中客觀結(jié)構(gòu)和主觀認(rèn)識(shí)的提升策略,通過探索性實(shí)踐,場景扮演了林盤更新中釋放人才紅利和消費(fèi)活力的恰當(dāng)范式,為林盤更新提供參考。