城市剩余空間可持續(xù)更新研究

——以通濟(jì)橋橋下空間為例

謝宇鋒 李路 XIE Yufeng LI Lu

當(dāng)前城市由增量擴(kuò)張階段進(jìn)入存量?jī)?yōu)化階段,城市中大量未被合理利用的剩余空間亟待更新。同時(shí),資金渠道單一、空間運(yùn)營(yíng)維護(hù)機(jī)制不健全等問(wèn)題往往導(dǎo)致更新項(xiàng)目面臨不可持續(xù)的困境。為兼顧公共空間的公益性與微盈利性、探索城市更新的新模式,以成都天府新區(qū)通濟(jì)橋橋下空間為例,研究合理的設(shè)計(jì)方案和微盈利模式,以可持續(xù)的方式實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平衡,推動(dòng)城市剩余空間可持續(xù)更新與發(fā)展。

城市更新;剩余空間;公共空間;多元籌資;微盈利

0 引言

近年來(lái),我國(guó)城市化建設(shè)快速發(fā)展,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速,城市原有布局結(jié)構(gòu)和空間功能受到?jīng)_擊,迫使城市空間進(jìn)行調(diào)整和重組,進(jìn)而產(chǎn)生城市剩余空間[1]。同時(shí),我國(guó)城市公共空間更新主要依賴(lài)政府投資,但其盈利能力有限且與市場(chǎng)短期逐利的目標(biāo)存在矛盾,導(dǎo)致更新項(xiàng)目陷入不可持續(xù)的困境。基于可持續(xù)視角的城市剩余空間更新缺乏符合時(shí)代特征的系統(tǒng)研究。高架橋橋下空間作為典型的城市剩余空間呈現(xiàn)數(shù)量大、類(lèi)型多、輻射范圍廣的特點(diǎn),存在功能閑置、車(chē)輛違停、設(shè)施單一、空間品質(zhì)較低等問(wèn)題,難以激發(fā)片區(qū)活力。

本文以成都天府新區(qū)通濟(jì)橋橋下空間為例,反思傳統(tǒng)更新模式,對(duì)城市剩余空間基礎(chǔ)理論進(jìn)行深化研究,重點(diǎn)關(guān)注城市剩余空間更新的可持續(xù)性,以探索城市公共空間更新的新模式。

1 城市剩余空間定義與分類(lèi)

1.1 定義

1961年,簡(jiǎn)·雅各布斯在著作《美國(guó)大城市的死與生》中公開(kāi)質(zhì)疑傳統(tǒng)的城市更新模式,提出城市剩余空間的相關(guān)概念,如城市“死角”“死寂地帶”等[2]。這些空間大多處于不易被人關(guān)注的區(qū)域交界處,是城市繁榮景象后被荒廢和遺棄的真空地帶。1975年,蘆原義信在《外部空間設(shè)計(jì)》中提到“消極空間”和“積極空間”概念,“積極空間”具有收斂性,“消極空間”具有擴(kuò)散性,換言之,“積極空間”具有邊界或框架,可產(chǎn)生向心性,而“消極空間”是離心的,無(wú)外圍框架[3]。“剩余”相較主體部分而言,是被遺留下來(lái)、未被充分使用的部分,結(jié)合國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)城市剩余空間的學(xué)術(shù)研究及國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀剩余空間更新實(shí)踐,本文將城市剩余空間定義為:城市建成區(qū)中臨街(河)屬性較強(qiáng),未被充分利用,缺乏合理設(shè)計(jì)引導(dǎo)的點(diǎn)狀或線(xiàn)性空間。

1.2 分類(lèi)

結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及國(guó)內(nèi)外大量?jī)?yōu)秀案例的總結(jié),綜合考慮城市剩余空間與交通系統(tǒng)、城市街道、建筑、公共綠地、自然河道等要素的依附、隸屬及圍合限定關(guān)系[4],將城市剩余空間劃分為街角空間、低效綠地、低效廣場(chǎng)、低效建筑附屬空間、橋下空間、街旁空間及濱河空間7種基本類(lèi)型(見(jiàn)表1)。

表1 城市剩余空間分類(lèi)

2 城市剩余空間可持續(xù)更新原則

現(xiàn)階段城市更新應(yīng)重視可持續(xù)性,力求在保持低債務(wù)率的同時(shí)實(shí)現(xiàn)城市更新升級(jí)與可持續(xù)發(fā)展。如何提高適應(yīng)性和靈活性,有效保障可持續(xù)性,成為現(xiàn)今城市更新項(xiàng)目有效推進(jìn)的關(guān)鍵。

2.1 多元籌資

政府通過(guò)與社會(huì)資本建立合作關(guān)系將市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制引入城市剩余空間的更新模式,不僅可有效提高建設(shè)效率和質(zhì)量,而且有助于積極探索多元化的籌資渠道,極大緩解政府在項(xiàng)目建設(shè)初期的資金投入壓力,提高每一寸土地的“含金量”。

2.2 公益性與微盈利性兼顧

微盈利模式創(chuàng)造性地整合微盈利項(xiàng)目與非盈利項(xiàng)目,利用經(jīng)營(yíng)性資源的收益彌補(bǔ)公共性資源的支出,將城市剩余空間更新轉(zhuǎn)化為可持續(xù)再生的整體過(guò)程。通過(guò)發(fā)掘剩余空間場(chǎng)地特點(diǎn),重新規(guī)劃場(chǎng)地道路,增設(shè)商業(yè)設(shè)施、休憩交流空間等二次開(kāi)發(fā)方式,不僅可滿(mǎn)足居民日常休閑娛樂(lè)的需求,而且可因地制宜地打造特色業(yè)態(tài),形成商業(yè)微盈利,平衡公共設(shè)施的費(fèi)用支出。

3 現(xiàn)狀分析

3.1 天府新區(qū)城市剩余空間現(xiàn)狀

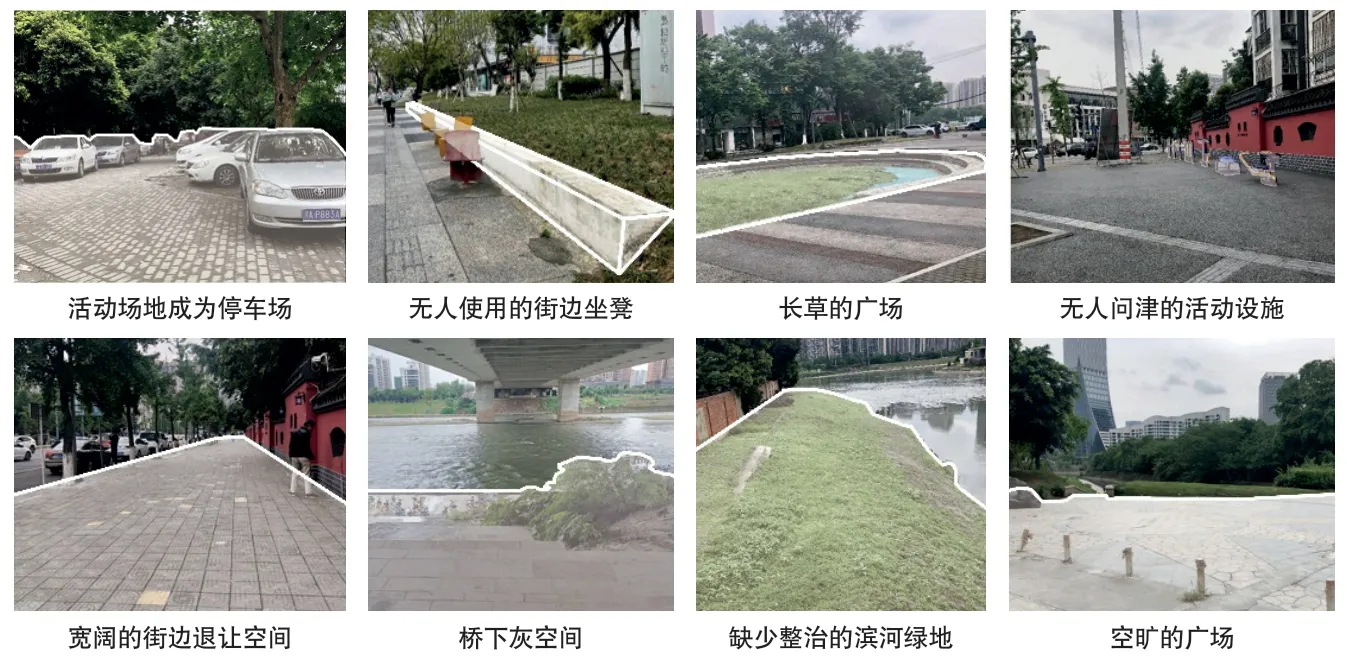

通濟(jì)橋位于天府新區(qū)華陽(yáng)街道西側(cè),作為全國(guó)首個(gè)公園城市國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化綜合試點(diǎn),天府新區(qū)從公園城市的“首提地”逐漸發(fā)展為公園城市的“先行區(qū)”,著力打造山水人城和諧相融的示范新區(qū)。但城市中仍存在大量剩余空間,低效利用的土地或空間需被激活并創(chuàng)造新的使用價(jià)值[5]。此類(lèi)空間多位于開(kāi)放空間邊緣及城市線(xiàn)性空間兩側(cè)[6],通常被簡(jiǎn)單處理為綠地或鋪裝等形式,部分發(fā)展為雜亂無(wú)章、質(zhì)量低劣的區(qū)域,對(duì)城市整體形象造成嚴(yán)重影響(見(jiàn)圖1)。

1 天府新區(qū)城市剩余空間現(xiàn)狀

3.2 通濟(jì)橋橋下空間現(xiàn)狀

通濟(jì)橋橫跨府河,是連接?xùn)|、西片區(qū)的重要通道,毗鄰南湖公園北門(mén),是南湖公園的門(mén)戶(hù)空間,人流量較大(見(jiàn)圖2)。西側(cè)為高層住宅區(qū),是項(xiàng)目使用人群的主要生活區(qū)域。周邊設(shè)有大量停車(chē)區(qū)域,交通便利,可達(dá)性強(qiáng)。使用人群主要為老年人和兒童,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和訪談,發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題:①采光不足,由于高架橋的遮擋,即便在陽(yáng)光明媚的晴天,身處橋下也會(huì)感覺(jué)昏暗;②噪聲問(wèn)題嚴(yán)重,橋上不斷有車(chē)流穿行,致使橋下聲音嘈雜;③美觀度不足,混凝土營(yíng)造的粗獷氛圍和風(fēng)吹日曬后產(chǎn)生的斑駁痕跡影響視覺(jué)效果;④綠化混亂,主要采用被動(dòng)的處理手法,缺乏整體規(guī)劃。由于存在上述問(wèn)題,橋下空間使用率較低,逐漸被人們遺忘,淪為城市剩余空間。

2 項(xiàng)目區(qū)位

4 可持續(xù)更新設(shè)計(jì)

4.1 設(shè)計(jì)方案

為實(shí)現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展,亟需打破單一功能基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)城市公共空間與社區(qū)空間的阻隔,重新審視城市剩余空間與城市發(fā)展及周邊環(huán)境的關(guān)系[7]。通濟(jì)橋橋下空間可持續(xù)更新設(shè)計(jì)方案保留橋下空間結(jié)構(gòu),尊重居民生活習(xí)慣,以生動(dòng)活潑、親和友好的形象融入城市,改變以往隱蔽、暗淡的形象,從而提高空間利用率,提供更多具有活力和品質(zhì)的城市開(kāi)放空間。

基于空間潛在的使用需求,以“橋下驛站”為主題,因地制宜地構(gòu)建蔬菜直通車(chē)、壩壩飲茶區(qū)、運(yùn)動(dòng)器械區(qū)、智能足球場(chǎng)、休閑草地區(qū)、商業(yè)外擺區(qū)、家長(zhǎng)等待區(qū)等活動(dòng)區(qū)域(見(jiàn)圖3)。其中道路西側(cè)的蔬菜直通車(chē)和壩壩飲茶區(qū)不僅補(bǔ)充周邊地塊功能短板,而且展現(xiàn)了具有生活休閑特色的壩壩茶文化場(chǎng)景,壩壩飲茶區(qū)設(shè)置觀影演奏區(qū),加強(qiáng)人與橋下空間的聯(lián)系,日間可作為周邊居民的演奏舞臺(tái),使居民獲得歸屬感,夜晚可通過(guò)露天電影的活動(dòng)方式,豐富周邊居民的業(yè)余生活,提升區(qū)域文化底蘊(yùn)。道路東側(cè)為運(yùn)動(dòng)器械區(qū)和智能足球場(chǎng),設(shè)有2張乒乓球桌、多款智能休閑類(lèi)健身器材及智慧足球樂(lè)園,解決城市中健身場(chǎng)所缺失的難題。

3 橋下空間更新效果

4.2 融資模式

通濟(jì)橋橋下剩余空間更新選擇“工程總承包+運(yùn)營(yíng)維護(hù)”模式。政府方引入優(yōu)質(zhì)社會(huì)資本,建立合作關(guān)系,并全程參與設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、運(yùn)營(yíng)及后期維護(hù),國(guó)有企業(yè)與社會(huì)資本合資成立項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司,三者發(fā)揮各自所長(zhǎng),聚合資源,實(shí)現(xiàn)高度市場(chǎng)化的運(yùn)作[8]。同時(shí),制定鼓勵(lì)政策并大力宣傳,以激發(fā)全社會(huì)參與的熱情,增加資金來(lái)源和方法路徑,有效緩解政府在更新中的財(cái)政壓力[9]。

4.3 微盈利模式

在微盈利和可持續(xù)視角下,可通過(guò)對(duì)“微資源”進(jìn)行梳理,引入經(jīng)營(yíng)實(shí)體,增設(shè)社區(qū)服務(wù)功能[10]。其中運(yùn)營(yíng)內(nèi)容包括社區(qū)足球教育課堂、兒童體能培訓(xùn)服務(wù)及全年不間斷舉辦的社區(qū)賽事活動(dòng),運(yùn)營(yíng)內(nèi)容以微盈利、可持續(xù)的方式實(shí)現(xiàn)資金平衡,確保運(yùn)營(yíng)的可持續(xù)性。為充分利用可移動(dòng)商業(yè)零售設(shè)施的靈活性?xún)?yōu)勢(shì),積極推動(dòng)壩壩飲茶區(qū)、智能售貨機(jī)及蔬菜直通車(chē)等小型商業(yè)設(shè)施的發(fā)展。改造原有停車(chē)區(qū)域,采用立體停車(chē)的方式提高空間使用效率,實(shí)現(xiàn)微盈利的可持續(xù)模式。

5 結(jié)語(yǔ)

針對(duì)當(dāng)下部分城市公共空間閑置、廢棄,空間肌理碎片化,資金渠道單一、現(xiàn)階段盈利能力有限的問(wèn)題,本文提出城市剩余空間可持續(xù)更新概念,擴(kuò)展多元籌資渠道,搭建政企合作平臺(tái),在滿(mǎn)足周邊居民日常生活需求的基礎(chǔ)上,適度引入盈利性項(xiàng)目,構(gòu)建微盈利模式,以微利潤(rùn)、可持續(xù)的方式實(shí)現(xiàn)資金平衡與空間更新可持續(xù),旨在為城市公共空間未來(lái)發(fā)展探索新模式。