鄉村振興視域下多功能農業的現實困境與實踐路徑

作者簡介:孫瀟(1992-),女,碩士研究生。研究方向為馬克思主義中國化。

摘? 要:黨的十八大以來,我國的多功能農業經歷了從粗放生產到減肥降碳多元化發展模式。黨的二十大進一步發出“綠色轉型”強音。該文借鑒國際經驗,分析我國多功能農業發展現狀及現實困境。從4個層面提出實現我國多功能農業發展路徑,即從提高農民的職業素質,促進農村勞動力就業形式的多樣化;堅持綠色健康發展、加強科技投入;政策供給創新和有效的市場信息;拓寬融資渠道,強化多功能農業的創新投入,賦能我國鄉村振興視域下的多功能農業發展。

關鍵詞:鄉村振興;多功能農業;多元發展;現實困境;實踐路徑

中圖分類號:F323? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-9902(2024)01-0172-05

Abstract: Since the 18th CPC National Congress, China's multi-functional agriculture has experienced a diversified development model from extensive production to weight loss and carbon reduction. The 20th CPC National Congress further issued a strong voice of "green transformation". Using the international experience for reference, this paper analyzes the present situation and realistic difficulty of the development of multi-function agriculture in our country. This paper puts forward the path to realize the development of multi-functional agriculture in China from four aspects, namely: improving the professional quality of farmers, promoting the diversification of employment forms of rural labor force, adhering to green and healthy development and strengthening investment in science and technology; policy supply innovation and effective market information; broaden financing channels, strengthen innovative investment in multi-functional agriculture, and empower the development of multi-functional agriculture in the view of rural revitalization.

Keywords: rural revitalization; multi-functional agriculture; pluralistic development; realistic dilemma; practical path

針對“三農”問題,黨的十九大報告中提出了實施鄉村振興戰略。2021年我國頒布并實施了《中華人民共和國鄉村振興促進法》,該法從產業發展、人才支撐、文化繁榮、生態保護、組織建設、城鄉融合、扶持措施及監督檢查8個方面,以法律法規的形式對鄉村振興事業做出了多功能框架式的詮釋和引導。在鄉村振興戰略引領下,多功能農業為我國的脫貧攻堅戰取得勝利奠定了基礎,也為農業經濟發展注入了政策上的活力,但是不能否認的是我國多功能農業發展依然面臨著諸多的現實困境。因此,本文主要是在鄉村振興視域下,參照發達國家的多功能農業發展經驗,探究符合我國多功能農業走出困局的實踐路徑。

1? 多功能農業的定義

1992年聯合國環境與發展大會上通過梳理總結近幾年世界農業發展的多樣性與現實困局,將農業的多功能理念推向世界,號召各國根據本國農業發展的實際情況不斷擴展農業的多元化發展。在此后的農業發展過程中,國際農業合作組織對多功能農業進行了定義,即“除了提供糧食和纖維的主要功能外,農業活動還可以塑造景觀,提供諸如土地保護、可再生自然資源的可持續管理和生物多樣性的保護等環境效益,并為許多農村地區的社會經濟生存能力作出貢獻”[1]。由此可見,傳統農業僅從經濟角度和基本需求出發的理念早已不合時宜。而多功能農業所倡導的社會功能、文化功能、生態環境功能和人才培育功能,才是符合世界人民發展心愿的。中國在多功能農業的發展理念上提出了創意農業,即在強調農業發展多元化的同時,更加注重農業功能推陳出新,創新突破的發展格局。

2? 國際視角下的多功能農業

下面以多功能農業發展比較成功的3個國家——法國、美國、日本為例加以分析,為我國的多功能農業提供參考。

2.1? 法國模式

法國一直是歐盟農業政策的引領者。1999年7月法國頒布的《農業指導法》明確了農業的多功能發展方向和性質。該法案強調“農業政策將經濟、環境和社會功能納入其職能范圍,從而為國土規劃和整治做出貢獻,以實現可持續發展”。法國多功能農業政策所遵循的原則主要是體現在3個方面。

第一,因地制宜,發展地方特色產業。農業經濟、環境、文化和社會功能的擴展是根據地方農業特點相互融合。這個發展思路強調地方政策作為治理尺度的優先性,以及地方治理結構和行為者的積極作用。其政策的實施是以地方代議政府為組織者,民主參與為主要原則,在充分考慮環境保護、項目可行性條件、產出比等一系列問題,在得到公眾同意后方可實施。期間,采取農業合作與家庭農場雙層經營,從而整合小農場向專業性的大農業轉變,利用當地特色產業和農業文化,在經濟、環境、社會價值關聯框架內,實現當地農業多功能發展理念。

第二,協調城鄉關系,詳細劃分鄉村類型。多功能農業的發展理念是打破城鄉空間限制,著力構建和挖掘城鄉互補要素,擴展鄉村社會功能,而對鄉村類型的界定尤為重要。農業生產區域劃分和產業特色的界定為多功能農業的發展提供了實踐路徑和事例參照。例如,法國為了有針對性地實施農業發展政策,將鄉村分為3大類型,即“被城市化的郊區、沿海和谷地農村”“工農業并重型農村”“老齡化和過疏型農村”[2],并且每個類型又根據人口結構、城鄉距離、地理環境和收入水平制定了相應的發展政策。這就使農村不同矛盾要素在面臨市場風險時采取有效舉措,因地制宜,有針對性地制定多功能農業發展政策。

第三,多功能農業的安全健康發展。法國多功能農業強調農業生產與生態環境、食品安全并重,實現人、自然、農業的協調可持續發展。農村是自然風光和鄉村文化傳承的空間客體,而人是農業安全健康發展的主體,也是良好環境和食品安全的最終受益者。立法和監管機構、民間組織、公眾都對化肥、農藥、轉基因農副產品及土壤安全有著嚴格的監督,從而為多功能農業的可持續發展提供安全健康的環境。

所以,法國的多功能農業以實現規模化農業經濟、生態環境、食品安全和農業人才培養等協調發展為宗旨,在助力法國城鄉和諧發展上起到了決定性作用。

2.2? 美國模式

經歷二戰的美國綜合國力有了明顯提高,生產力提高使得農業向著多功能的商業趨勢發展。“而1970年美國由于農業機械的大型化和各種專業化農機具的增加和改進,不僅田間作業實現了機械化輔助作業也實現了機械化農業勞力占經濟活動總人口的比例進一步大幅度下降到3.7%。[3]”由此可見,美國農業機械化程度的提高大大降低了從事農業生產的人員數量,并且農副產品的大幅增加也為美國探究多功能農業和開辟海外市場奠定了經濟基礎。隨著美國生產力的不斷提高,農業的多功能性特點也日益突顯。美國多功能農業不僅向工業提供原材料和確保糧食安全,其發展還兼顧著自然資源和環境保護、鄉村特色發展,并將農業教育與科研融入生產實踐,在提高農副產品產量和質量的同時,保障食品安全健康。

縱觀美國多功能農業以糧食安全為基礎,以農業教育和科技投入為保障,以促進農業經濟發展為價值遵循,而貫穿以上幾個環節的主線是實現農業的綠色可持續發展,這也是美國多功能農業發展的精髓。“美國從20世紀30年代開始陸續頒布了10余部與農業綠色發展相關的政策,這些政策都以法律形式出臺, 涉及農業資源與環境保護、農業財政補貼和食品安全等方方面面。[4]”早在1911年由美國農業資源局負責人富蘭克林·H·金撰寫的《四千年農夫》一書,就開啟了美國農業向多功能發展過程中的綠色理念,也為后續的美國農業綠色發展開辟了新的道路。例如:在農業環境保護領域,美國相繼頒布了《土壤保護和國內配額法》《聯邦殺蟲劑、殺菌劑和殺鼠劑法》《農藥登記改進法案》《農業法案》等;在食品安全領域頒布了《食品安全法》《有機農業條例》等;在農林資源節約方面頒布了《多重利用、持續產出法》《2002年農場安全與農村投資法案》等。

美國的多功能農業發展策略可分為幾個方面:農業的可持續發展策略、提供促進農場保護的策略、逆轉沉降和封存碳的戰略、支持農業經濟的策略,以及項目支持者成功規劃的策略。這幾個方面將美國農業經濟的發展、環境保護、食品安全有機結合,實現美國多功能農場經濟有序健康發展。

2.3? 日本模式

由于日本國土面積的限制,且以山地和丘陵為主的地形占了71%,就自然條件來說算不上得天獨厚,這也決定其農業要保障本國經濟基本需求,就必須要走資源集約化、功能多樣化、產業融合化的多功能發展道路。

20世紀90年代,日本面對自然資源匱乏、第一產業附加值低、農業人口銳減的窘境,日本學者今村奈良臣提出了“六次產業”的多功能農業發展理念。強調在保證農業糧食供應基本功能的前提下,要向第二產業和第三產業延伸,將農副產品深加工的附加值留在農村,實現三大產業的均衡有序發展。2010年日本將“六次產業”融入了《食品、農業和農村基本計劃》,旨在發展農業經濟、實現農業的多功能發展。其政策的實施主要是通過日本農業協同工會(JA,Japan Agricultural Cooperative) 在全國各市以相互合作為原則的組織,“目的是保護其個別成員的農業和生活。為實現這個目的,農業合作社從事各種活動,包括農業指導、農產品銷售、生產投入供應、信貸和相互保險業務,而它們被稱為多用途農業合作社”[5]。在日本農業合作社的統一組織和協調下,使日本“六次產業”多功能農業政策得以有效實施。

在將農業元素融入城市發展過程中,農業以其獨特的自然樸素裝點著現代化“從現代化都市的建筑、文化、景觀、公園綠地、行道樹、休閑生活廣場、田園等多方面綜合來看,沒有農業的都市是缺乏生機與活力的城市”[6]。近年來日本堅持貫徹“六次產業”政策,舉辦農產品交流會,轉變了以往農業發展的困境,實現了農民生活水平的提高,激活了農業發展動力。

3? 我國鄉村振興視域下的多功能農業

2018 年中央一號文件《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》[7]指出要大力發展創意農業,培育鄉村發展新動能。鄉村振興視域下的多功能農業是新時代創造性解決“三農”問題的重要抓手。我國在注重農業發展多功能性的同時,更加強調農業的創新性和時代性。

黨的二十大報告提出“加快發展方式綠色轉型……實施全面節約戰略……發展綠色低碳產業……倡導綠色消費,推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式”。不難看出黨的二十大報告關于綠色發展理念是依據我國新時代的主要矛盾而提出的,而在鄉村振興戰略指引下,我們必須關注的核心就是農村從業人口和產業創新問題。農業多元化的產業結構是保障農村人力資源輸入的基礎,因此,在鄉村振興視域下的多功能農業的發展顯得尤為重要。在國家政策引導下,基于農村休閑旅游打造的農林采摘、鄉土體驗、綠色康養和特色鄉村等休閑文旅項目,在全國各地蓬勃開展。

雖然我國農業休閑文旅相關領域得到了發展,但是在農產品深加工、農業機械化投入、農民職業培養、農產品有機健康發展等方面與發達國家相比有很大差距。所以,從總體上看我國多功能農業偏向休閑旅游,在農業開發多元性方面存在不均衡、不協調的問題。

4? 多功能框架下我國農業的現實困境

我國多功能農業發展面臨困境主要體現在以下4個方面,即新型職業農民隊伍培養亟需強化、農產品供給質量亟待提高、農產品生產科技含量和附加值較低、政策與市場發展不夠成熟。

4.1? 新型職業農民隊伍培養亟需強化

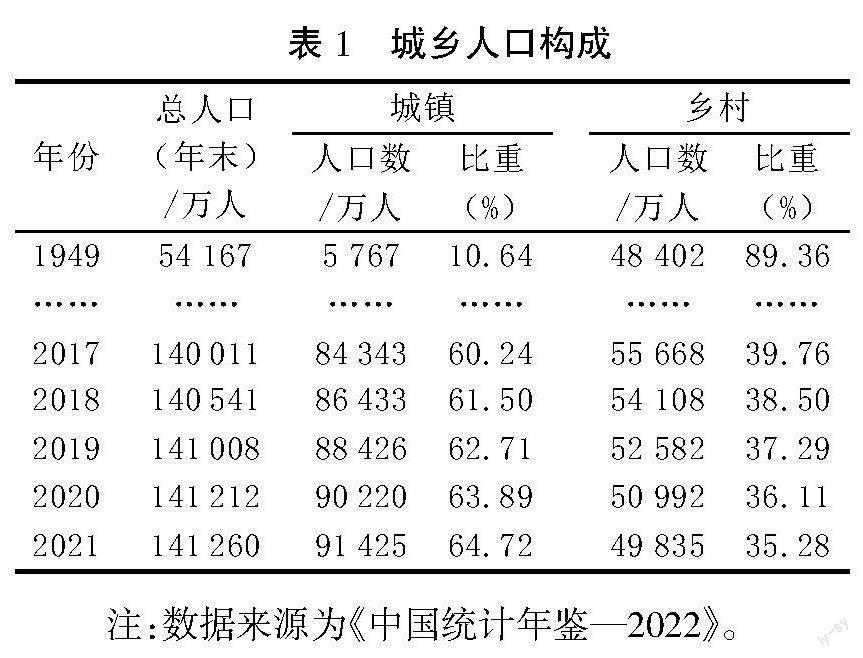

一方面,由于我國大部分農村地區受地理條件限制遠離公共服務輻射范圍,這就造成了農民信息、理念、教育培訓等缺失。受傳統農業觀念的影響,農民既有觀念窄化了農業服務功能范圍,造成農業產業模式的單一性、局限性、粗放性和僵化性,以及農業的多功能屬性發展的喪失。另一方面,農業人口的轉移和老齡化。新中國成立后,我國的人口數量激增,由1949年的5 400多萬增加到2022年的14億多,而農業供給的現實狀況是務農的人口不斷減少,鄉村人口由1949年所占總人口比重的89.36%下降至2021年的35.28%,并且從近五年的人口構成情況上看農業人口還有進一步降低的趨勢(見表1)。因此,多功能農業要得到長足發展,無論從務農人口數量方面,還是從新型職業農民隊伍培養方面都亟待提高。

4.2? 農產品供給質量亟待提高

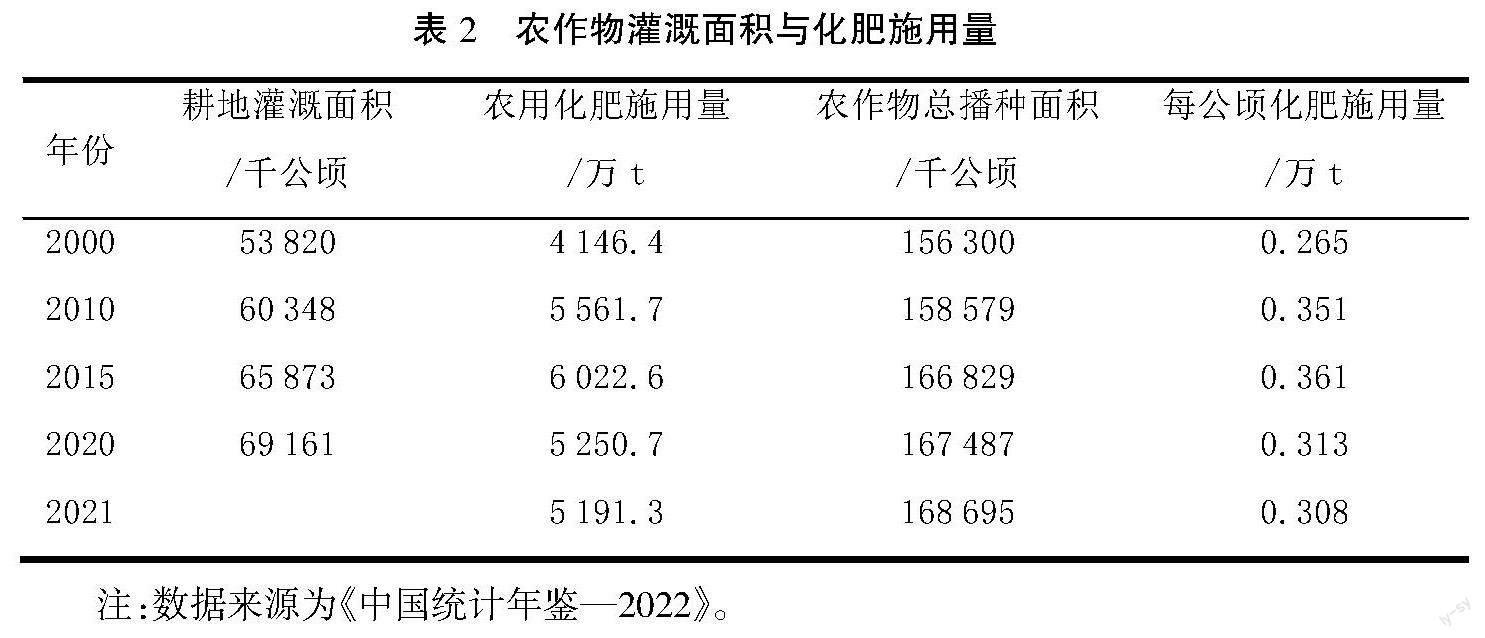

由于我國工、農業發展的不均衡性,大量農村人口轉移到城市,總人口數的增加,以及人們對農副產品需求的不斷提升與農村人力資源流失之間的矛盾,儼然成為農業發展需要解決的基本目標。為了解決農副產品的供需矛盾,大量的農藥和化肥應用于農業。初級農產品的產量提高不僅在經濟上可以維持農民的基本生活,也在供求關系上滿足國民對農副產品的需求。然而,這種盲目追求數量帶來的效益,并不能代表產品安全質量問題得到保障。恰恰相反,這種高產出的農業經濟,是伴隨著資源消耗的增長。例如:我國耕地灌溉面積由2000年53 820千公頃增加到2020年的69 161千公頃,化肥使用量由2000年的4 146.4萬t增加到2021年的5 191.3萬t。雖然2000—2021年,農作物總播種面積增加了12 395千公頃,但值得注意是,2000年至2015年無論是從化肥的總用量,還是每公頃化肥用量都呈現上升趨勢,而2015—2021年相應系數呈現下降趨勢(見表2)。這說明黨的十八大以后,我們黨和國家對食品安全和有機農業的重視,遏制了化肥和農藥的濫用,但是與發達國家相比我國的綠色農業發展依然任重道遠。

4.3? 農產品生產科技含量和附加值較低

我國農產品生產過程中科技含量低,從而導致附加值較低。農業生產機械化水平較低、土地產出率低、比較效益低,這就難免使我國的大部分農業滯留于單純的初級農產品生產,由此產生的問題是不能形成歐美發達國家式的規模化和集成化產業鏈。而農產品深加工環節的缺失,單靠初級農產品也很難形成標準化的品牌效應。因此,日本所倡導的將“農副產品深加工的附加值留在農村”非常值得我們借鑒。

4.4? 政策與市場發展不夠成熟

由于我國向創意農業轉型起步時間較晚,很多政策的出臺與地方的農業發展還處于磨合期,建立多功能農業發展投資長效機制與市場經濟運營平臺發展還不夠成熟。如何將農業政策與農業市場發展的實際情況相結合,使創意農業與農業綜合生產能力相適應,建立健全財政支持政策,從而實現農業發展由單一模式向多功能模式的轉變,逐步克服農業技術推廣機制的局限性,降低投資風險、暢通產業鏈等一系列制約創意農業發展的因素,尤其是鄉村治理體系和治理能力有待進一步加強。

5? 我國多功能農業的實踐路徑

首先,提高農民的職業素質,促進農村勞動力就業形式的多樣化。我國多功能農業在秉持開放性,借鑒國外發展經驗的同時,以創新性賦能農民生活水平進一步提高。第一,我國農業的多功能性和創意性的關鍵在于提高農民的職業素養和綠色發展意識,政策和社會組織應加強農業教育和培訓服務,提供鄉村振興創新創業活動的扶持。第二,構建城鄉教育培訓機制,根據個人就業需求和實際情況開展職業技能培訓,為農民提供更多的就業渠道,反哺多功能農業的發展。第三,借鑒日本“六次產業”經驗,鼓勵市民深入了解農業,切身參與農業生產,也為農產品健康提供了有效的監督。第四,優化戶籍制度改革,為農民進城落戶、就業、學習創造更多人性化的便民服務。這樣才能促使單一的農業發展模式向具有創意性的多功能轉變,提高農民職業素質,增加農民實實在在的精神和物質獲得感。

其次,堅持綠色健康發展,加強科技投入:提高農副產品的質量安全,離不開科技研發和投入。多功能農業應著重強調通過科技加強產業間的聯系,以農業多元化的發展方式減少農村經濟的風險。許多研究證明,有機農業如果沒有科學的土壤養分管理,可能會產生低產量和負面的經濟影響。綠色發展為農產品的產出提供良好的環境和有益的養分,有機健康的農產品得到社會認可,又會創造更好的消費,促進自然資源的保護與農村經濟發展有機結合。有機農業與傳統產品的競爭將在很大程度上取決于科技投入、提高產量、降低成本及綠色發展之間矛盾的突破,進而使其更具經濟和生態效益。

再次,政策供給創新和有效的市場信息。在繼續加強農業科研的同時,必須制定支持多功能農業發展的合理政策,強化鄉村振興過程中的政策供給創新,并通過市場和大數據提供促進農村經濟發展有效信息。除此之外,還應通過政策和市場信息引導,向當地農民提供必要的培訓和指導。從法國多功能農業中汲取“鄉村分類”經驗,根據鄉村人口和產業類型實際情況制定相關政策。黨的二十大強調“全面推進鄉村振興……堅持農業農村優先發展,堅持城鄉融合發展,暢通城鄉要素流動。加快建設農業強國,扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興”。多功能農業的發展除了模式的多元化,還包括支撐產業的多樣化,以及發展政策的開放性和靈活性。一方面,合理的多功能農業發展政策能使整個社會的群體參與其中,破突單一的農業粗放供給發展。另一方面,合理的政策和有效的信息,必須轉向與農業經濟發展、生態環境保護、食品安全等相關的社會目標,以最優化的方式促進鄉村振興。

最后,多要素創新投入。第一,多功能農業的發展不僅要解決融資問題,還要同時強調技術、管理、土地和人才等諸多要素的均衡投入。這就要健全各資源要素投入保障機制,形成政策性傾斜先決條件、金融支持的推動力度、校企和社會積極參與的多元賦能格局。但應強調政府和社會的監管,以政策和法律法規引導企業和個人的舉債融資行為,不得以多功能農業發展之名過度透支舉債,或將資金挪于他用。第二,拓寬多功能農業的投資要素。多功能農業強調資金投入的同時,也要更加關注其他構成要素的協調性。無論是多功能農業發展的空間要素,還是技術管理要素,亦或是科技研發投入都是驅動多功能農業向著創新性發展的重要組成部分。第三,要優化金融服務質量。堅持農村金融服務于多功能創新發展的重點項目和關鍵環節,更好地滿足多功能農業發展的階段性需求。持續推進金融支持方式的革新,強化農村金融專項服務的同時,也要分門別類地根據多功能農業涉及項目的不同,構建差異化監管體系。

6? 結束語

農業的多元化發展趨勢決定了其創新發展機制,在鄉村振興的奮斗目標指引下,我國的多功能農業要突顯創新性,就要突破單一的初級農副產品供應和休閑娛樂的范疇,進而轉向附加值較高的農產品精加工、教育研發、生態環境保護、食品安全等復合形式。在因地制宜發展農村地方特色經濟的同時,也要充分借鑒發達國家的成功經驗。從政策、生態、環保和人才引進等多渠道助力鄉村振興視域下的多功能農業發展。

參考文獻:

[1] HEDIGER W, LEHMANN B. Multifunctional agriculture and the preservation of environmental benefits[J].Swiss J Economics Statistics 143, 2007:449-470.

[2] 史春玉.多功能農業發展框架下法國鄉村振興經驗探析與反思[J].經濟社會體制比較,2023(1):44-54.

[3] 包宗順,霍麗玥.農村勞動力轉移的國際借鑒研究[J].江海學刊,2004(3):59-64,222.

[4] 林巧,歐陽崢崢,孔令博,等.美國農業綠色發展的政策演進及對中國的啟示[J].農業展望,2022,18(6):10-17.

[5] JA Z. JA Multipurpose Cooperative and Activities[EB/OL]. www.zenchu-ja.or.jp/eng/multipurpose,8/7/17.

[6] 方志權.日本多功能性農業對上海都市農業建設的啟示與思考[J].科學發展,2016(5):37-41.

[7] 中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見[EB/OL]. (2000-4-17).http://www.embark.com/learning/online_guide.asp?link_id=8.