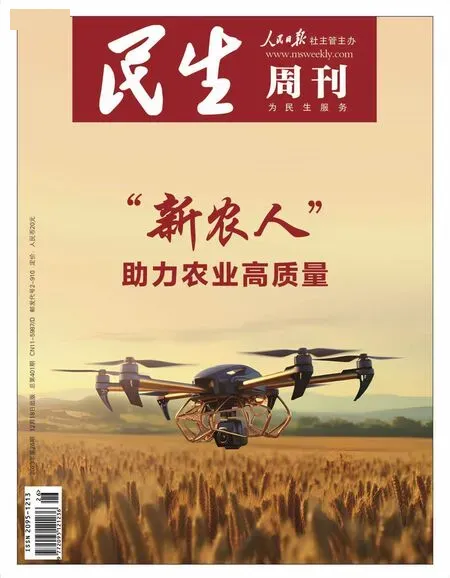

“新農人”助力農業高質量

2024-01-11 04:00:02

民生周刊 2023年26期

改革開放45年來,特別是黨的十八大以來,我國農村產業生態發生了根本性變化,農村生活和農業生產模式也日益多樣化。產業生態變化,對農村勞動力的綜合素質要求更高、更多樣化。

農村產業正從“靠人力”向“靠算力”轉變,“體力活”向“技術活”轉變……新技術、新應用正在重構農村經濟生態。

實施全面推進鄉村振興戰略,需要更多高素質農業人才。在這一背景下,“新農人”開始走上鄉村大舞臺。“新農人”“新”在哪里?這個“新”,提出了比傳統農業人才更高的要求:他不一定是農業生產的通才、全才,但一定要懂一門或幾門農業生產的專業技術,要么會選種育種,要么會操控各種現代化智能機械,要么懂得現代化農業服務及運行管理,或者具有連通田間地頭與國內外消費市場的能力……就是要熟練運用新農具、精通農村新業態、暢通農產品供銷新渠道,更要有新視野、新格局、新面貌。

有“新農人”,才能有農業和農村的高質量發展,才能更快、更好地推進全面鄉村振興。本刊記者深入農業農村基層,了解“新農人”創業之苦樂甘甜;展現“新農人”在希望的田野上,奮力拼搏的精神風貌;展望“新農人”這一職業的誘人前景。

新農人,逐夢新農村

馬海艷:讓馬鈴薯變成金疙瘩

魏巧:探索未來農業經營模式

吳超峰:海歸“農業創客”

張良寶:幾架無人機管好萬畝田

張為明:上海工程師回鄉養甲魚

如何讓新型農民職業更有吸引力

猜你喜歡

今日農業(2022年1期)2022-11-16 21:20:05

今日農業(2022年3期)2022-11-16 13:13:50

今日農業(2022年2期)2022-11-16 12:29:47

當代陜西(2022年5期)2022-04-19 12:10:12

云南社會科學(2022年1期)2022-03-16 06:29:36

今日農業(2021年14期)2021-11-25 23:57:29

當代陜西(2021年1期)2021-02-01 07:18:02

當代陜西(2020年20期)2020-11-27 01:43:10

福建基礎教育研究(2019年3期)2019-05-28 23:47:21

工業設計(2016年5期)2016-05-04 04:00:35