李家樓煤業小煤柱切頂卸壓護巷技術研究

高 飛

(太原東山李家樓煤業有限公司,山西 太原 030400)

我國井工煤礦開采中,相鄰工作面間往往會留設較寬的護巷煤柱以降低相互采動影響,這樣勢必造成大量的煤柱損失于井下[1-3]。與此同時,在采動應力擾動下,下一回采工作面的巷道往往會受上一工作面采動壓力影響,巷道變形嚴重、維護困難,給工作面安全回采及高產高效帶來了一定困難[4-6]。為此,保證巷道穩定的同時實現煤柱資源的高效回收是礦山需要重點解決的問題[7-8]。在小煤柱切頂卸壓方面研究中,郭海豹等[9]通過對某礦101 工作面采空區側向懸頂斷裂結構分析以及建立小煤柱載荷計算模型,提出采用爆破切頂預裂技術,以此降低基本頂的應力傳遞,達到主動調控壓力,降低了煤柱上方的載荷;王炯等[10]提出了“切頂卸壓預裂爆破技術”+“錨網索聯合支護”的小煤柱沿空掘巷技術來應對傳統小煤柱沿空掘巷在深部礦井所面臨的問題,對在深部圍巖應力大、巷道變形嚴重難以控制的沿空掘巷礦井實施切頂卸壓小煤柱沿空掘巷有一定借鑒作用;郭勇[11]基于UDEC 數值模擬軟件,模擬了不同切頂角度和切頂高度下煤柱幫和實體煤幫應力的變化,當切頂角度和切頂高度分別為12°和14 m時,對沿空掘巷起到良好的卸壓效果,可以實現對圍巖的主動調控。綜合文獻分析,小煤柱切頂卸壓是有效解決這類問題的主要技術方法。以李家樓煤業1206 綜采工作面為研究背景,通過分析切頂前后采空區側向支承壓力分布特征,提出切實可行的小煤柱切頂卸壓護巷技術,提高礦井采出率的同時,保障巷道的穩定,對實現工作面安全高效開采具有重要實踐意義。

1 概況

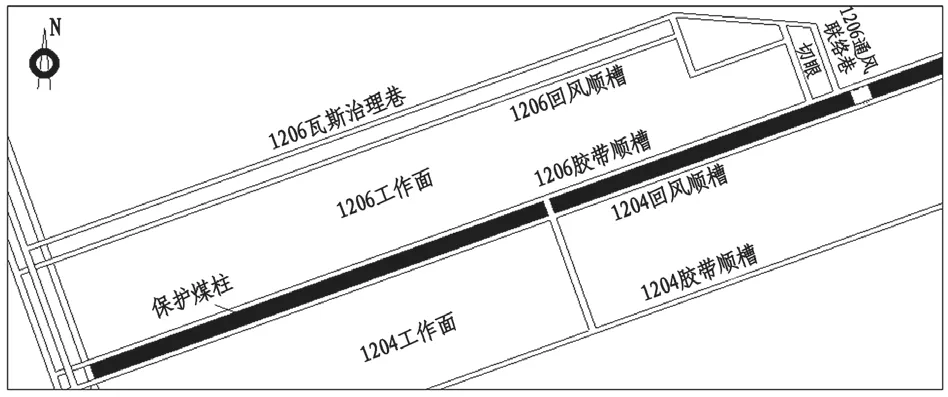

1206 工作面標高770~860 m,埋深260~330 m,南為1204 工作面,北為1208 工作面,東為井田邊界,西為軌道下山。1206 工作面開采2 號煤層,煤層平均厚2.5 m,傾角7°,工作面長187 m,走向長度1114 m,采用走向長壁綜采采煤法,全部垮落法管理頂板。工作面布置情況如圖1。

圖1 1206 工作面布置圖

1206工作面采用寬煤柱護巷,煤柱寬度為25 m,雙巷掘進。1206 膠帶順槽受鄰近1204 工作面采動影響,巷道變形嚴重,復修頻率高,對礦井的安全生產造成不利影響。另一方面,煤柱寬度留設大,造成大量煤炭資源損失。為此,從提高煤炭回收率及保證巷道穩定角度考慮,開展了小煤柱切頂卸壓護巷技術研究。

2 切頂前后采空區側向支承壓力分布特征

2.1 數值模型建立

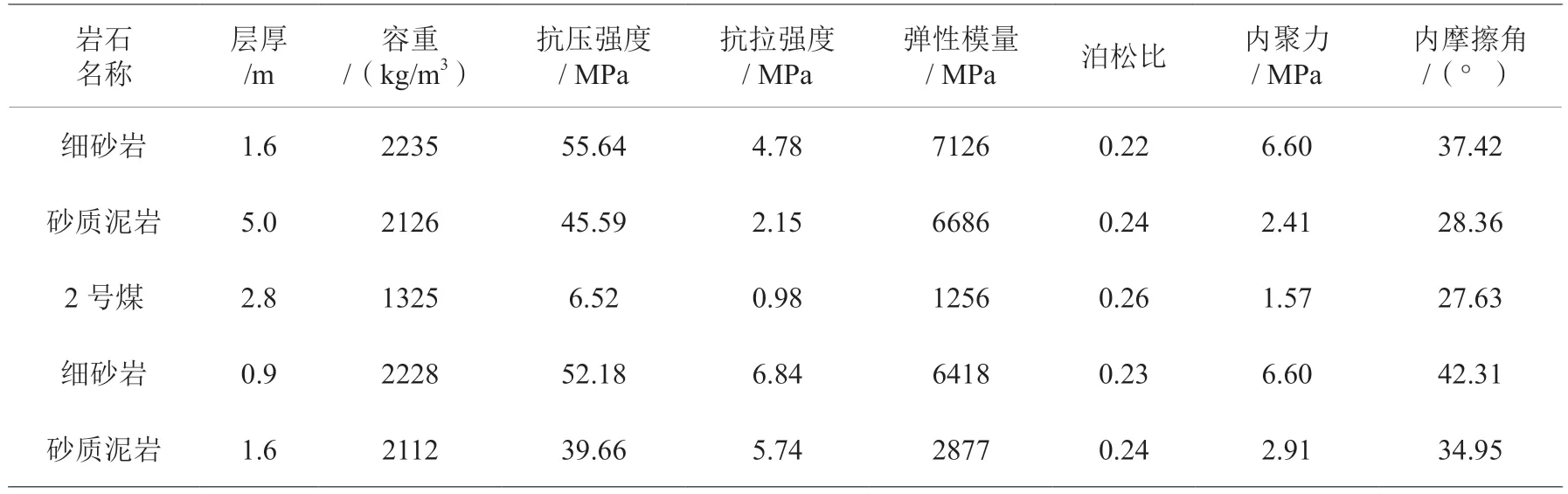

為了掌握1206 工作面開采完后的側向支承壓力分布規律,分別建立了無切頂和有切頂時1206工作面回采的兩個模擬方案。以李家樓煤業為工程背景,在模型左右邊界各留實體煤,以避免邊界效應對模擬結果的影響。切頂高度15 m,切頂位置在1206 回風順槽靠近煤柱幫。數值模型尺寸為長×寬×高=300 m×250 m×150 m,模型底部及四周進行位移約束,上部施加載荷等效上覆巖層自重。煤巖體力學參數見表1。

表1 煤巖體力學參數

2.2 數值模擬結果分析

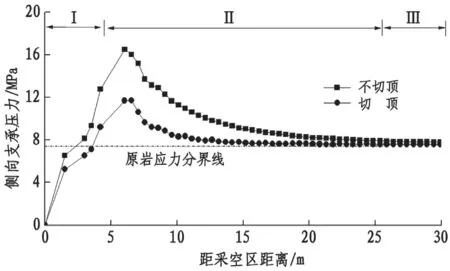

有無切頂時1206 工作面回采后的側向支承壓力分布曲線如圖2。隨著與采空區距離的增加,側向支承壓力峰值距采空區6.03 m,為17.21 MPa,應力集中系數為2.29;切頂時,側向支承壓力降至12.03 MPa,應力集中系數降至1.6,相較于無切頂降低了30.0%。因此,切頂后的應力峰值降低,并且0~25 m 范圍內的支承應力降幅明顯,切頂可取得明顯的卸壓效果,側向支承壓力先增大后減小,最終趨于穩定。根據綜采工作面采空側煤巖體的變形特點,按照應力大小可以分為3 個區,即應力降低區Ⅰ(0~4.56 m)、應力增高區Ⅱ(4.56~25 m)和原巖應力區Ⅲ(25 m 以外)。

圖2 有無切頂采空區側向支承壓力分布曲線

根據采空側煤巖體支承壓力分布規律,對于后續鄰近1206 工作面的1208 運輸順槽布置方式可分為以下三種:1)在應力降低區Ⅰ中留煤柱的掘巷,即在破壞區中留煤柱,此時資源回收率高,但回采期間的圍巖變形相對較大,且因煤柱破壞較嚴重,不利于防水、防瓦斯、防煤炭自燃;2)在應力增高區Ⅱ中留煤柱的掘巷,巷道處于高應力區,圍巖壓力大,巷道的變形量很大,通過采取切頂卸壓技術,將巷道布置在卸壓區域內可保證巷道的穩定;3)在原巖應力區Ⅲ中留寬煤柱,在該區域雖然有利于巷道的穩定,但是造成大量煤柱資源浪費。

綜合以上分析,對于李家樓煤業提出小煤柱+全巷道切頂卸壓方法,一方面提高資源回收率,另一方面通過切頂手段降低煤柱上的支承壓力,保證巷道的穩定。具體留設煤柱寬度需通過數值模擬研究來確定。

3 護巷煤柱合理留設寬度確定方法

為進一步確定留設小煤柱的合理寬度,分別建立煤柱寬度為8 m、10 m 與12 m 的模擬方案,分析巷道切頂后不同寬度條件下煤柱塑性區分布、應力分布及巷道圍巖變形規律。

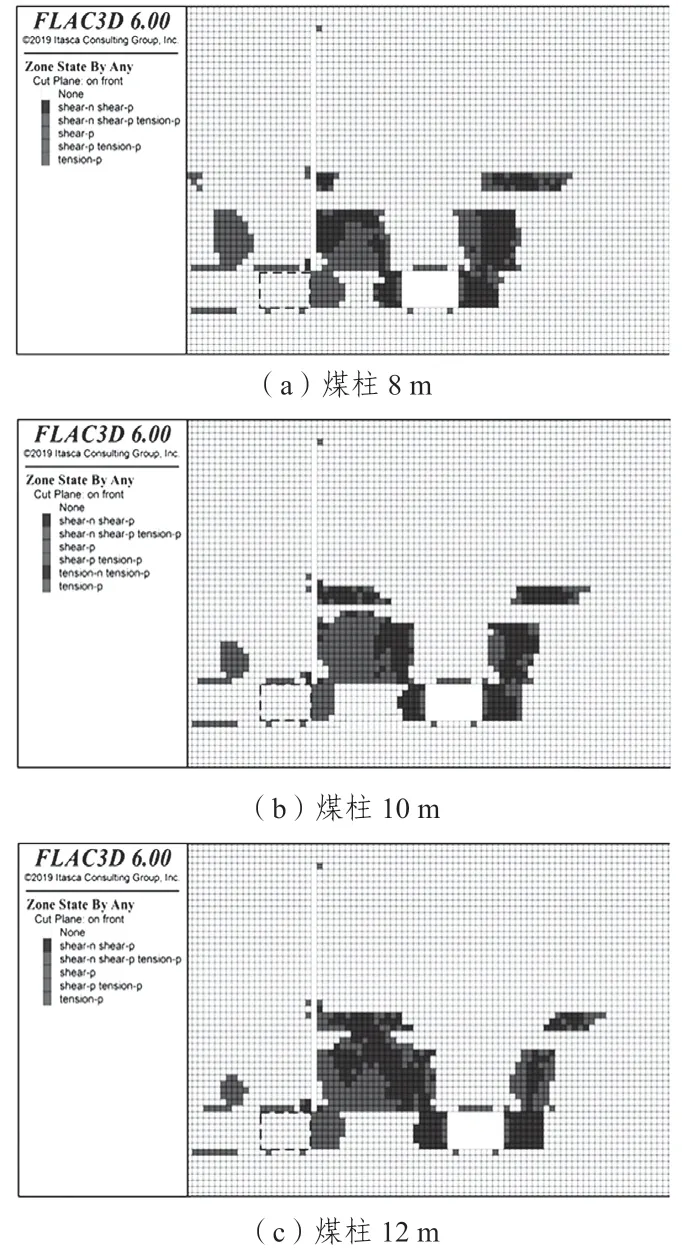

1)不同寬度煤柱塑性區分布特征

不同寬度煤柱時的巷道圍巖塑性區分布情況如圖3。可以看出,隨著煤柱寬度的增加,煤柱塑性區范圍逐漸減小。當煤柱增至8 m 時,煤柱中部出現3~4 m 彈性區,彈性區面積為9.5 m2,占煤柱總面積的39.6%,說明煤柱有一定支撐能力,但支撐能力較弱;當煤柱寬度為10 m 時,彈性區面積為18.75 m2,占煤柱總面積的62.5%,彈性區面積大于50%,說明煤柱有較好的支撐能力;當煤柱寬度為12 m 時,煤柱彈性區的面積為23.5 m2,占煤柱總面積的65.3%,說明煤柱支撐能力較強。綜合分析,煤柱寬度在10 m 以上時,彈性區面積大于50%,已具有一定的穩定性,且支撐能力較強,同時能夠有效隔絕采空區。

圖3 不同寬度煤柱圍巖塑性區分布圖

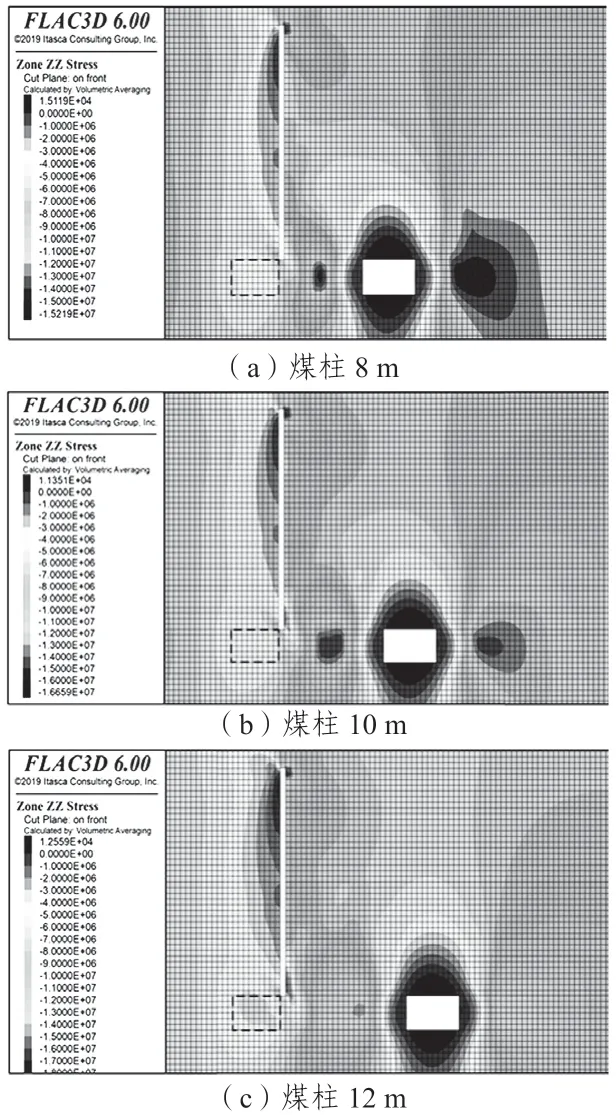

2)不同寬度煤柱垂直應力分布特征

不同寬度煤柱的圍巖垂直應力分布情況如圖4。可以看出,隨著煤柱寬度的增大,煤柱上的應力峰值逐漸遠離1208 運輸順槽。煤柱寬度為8 m、10 m與12 m 時的應力峰值依次為15.9 MPa、15.4 MPa和15.0 MPa,隨著煤柱寬度的增大,應力峰值逐漸減小。

圖4 不同寬度煤柱圍巖垂直應力分布圖

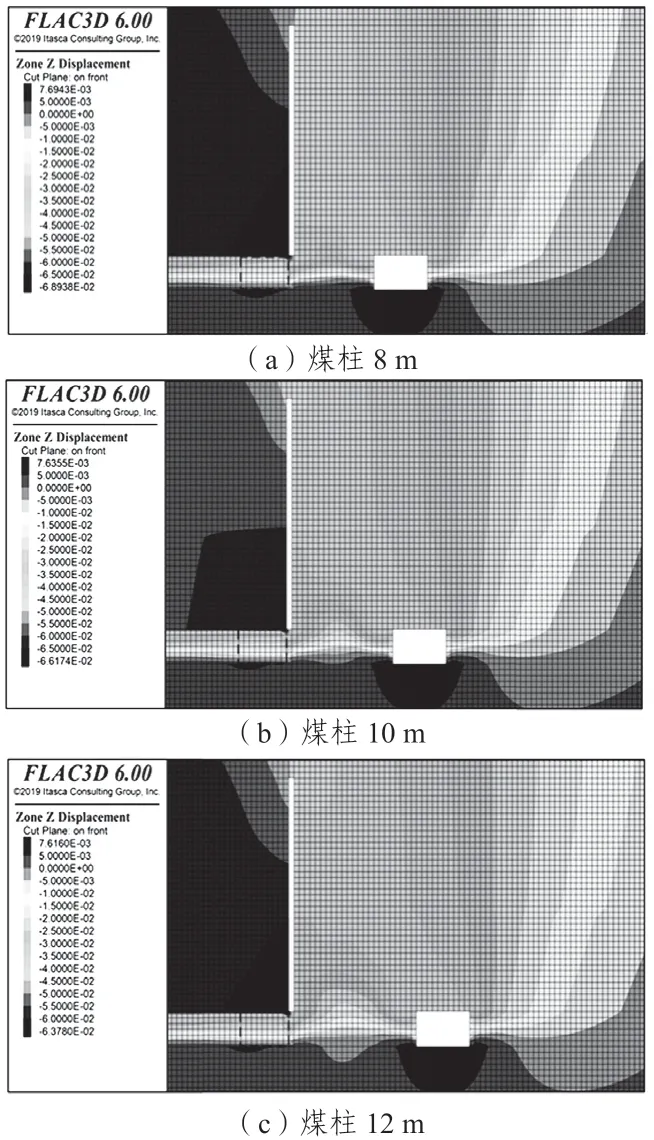

3)不同寬度煤柱位移分布特征

不同煤柱寬度時1208 運輸順槽的位移分布情況如圖5。可以看出,隨著煤柱寬度的增加,巷道圍巖變形均呈現非對稱性。隨著煤柱寬度的增加,巷道底鼓量與頂板下沉量逐漸減小。當煤柱寬度分別為8 m、10 m 和12 m 時,巷道底鼓量分別為146 mm、113 mm 與93 mm,頂板下沉量分別為373 mm、293 mm 與273 mm。隨著煤柱寬度的增加,煤柱幫移近量與實體煤幫移近量逐漸減小。當煤柱寬度分別為8 m、10 m 和12 m 時,煤柱幫移近量分別為378 mm、315 mm 與299 mm,實體煤幫移近量分別為249 mm、212 mm 與193 mm。

圖5 不同寬度煤柱巷道位移分布圖

根據不同煤柱寬度下巷道圍巖的塑性區分布、應力分布和圍巖變形規律,相較于8 m 煤柱,10 m煤柱與12 m 煤柱巷道變形較小。考慮到2 號煤層為高瓦斯煤層,過窄的煤柱內裂隙發育,易漏風,確定1208 工作面運輸順槽煤柱寬度為10 m。

4 小煤柱切頂卸壓護巷方法

根據現場實際,提出在1206 回風順槽超前20~30 m 范圍實施超前深孔預裂爆破切頂,在回風順槽煤柱幫上方頂板之間形成切縫,切斷頂板應力傳遞路徑,促進采空區側頂板及時垮落。為保證切頂效果,切頂高度以穿透第5層細砂巖(厚5 m)為準,鉆孔與頂板垂直方向的夾角0°,切頂深度為15 m。

深孔預裂爆破采用三級煤礦許用乳化炸藥(適用于高瓦斯礦井、有煤與瓦斯突出的工作面),藥卷規格為Φ35 mm×300 mm,300g/卷。為提高裝藥效率和爆破效果,裝藥時采用抗靜電阻燃的聚能管,采用“O”型聚能管。考慮到其外壁鉆孔質量等因素的影響,單根聚能管長度一般1.0~2.0 m,深孔預裂爆破選用單根長度分別為1.5 m 和2.0 m 的聚能管,采用黃沙、黃泥進行封孔。切頂卸壓通道內靠近煤柱幫100 mm,沿巷道頂板平行布置一排炮孔,炮孔間距1.0 m,炮孔直徑60 mm,深度15 m,炮孔垂直頂板,共布置1000 個炮孔。

為了確保炮眼內藥包的完全引爆,采用正向裝藥,多雷管引爆。每孔使用10 m 聚能管(每孔需長度為2 m 的聚能管5 根、長度為1.5 m 的聚能管7 根),最后用水炮泥(或水沙袋)消焰,炮泥封孔。封孔時注意對爆破母線的保護,防止其磨損與絞纏,母線懸掛至孔壁上側,并固定好。每孔裝藥量為10 kg,雷管10 發。雷管在孔內采用串聯連接。

5 現場實踐效果分析

1206 工作面留設小煤柱并實施超前預裂切頂卸壓后,為保證1206 回風順槽的穩定性,對巷道頂板實施“錨桿+金屬網+W 鋼帶+錨索”補強支護,頂錨桿間排距為800 mm×900 mm,頂錨索間排距為1400 mm×1800 mm;對巷道兩幫實施“錨桿+金屬網+鋼筋梯子梁+煤柱幫錨索”補強支護,幫錨桿間排距為850 mm×900 mm,煤柱幫錨索間排距為1000 mm×1800 mm。

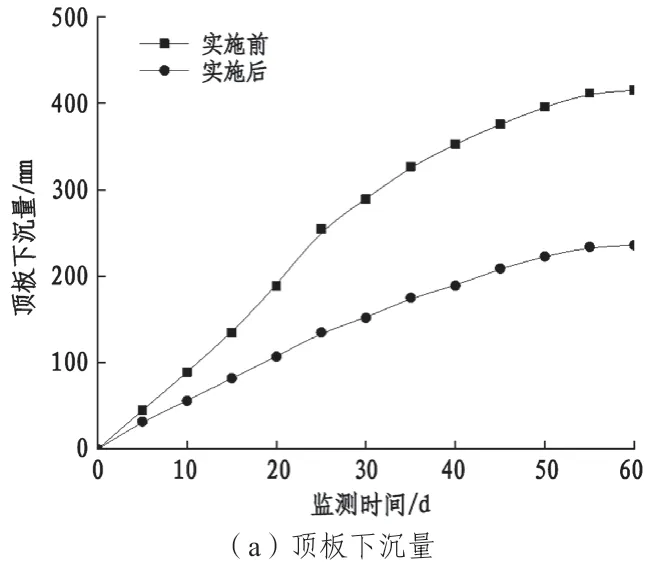

小煤柱切頂卸壓護巷技術實施前后巷道變形監測結果如圖6。方案實施后,巷道頂底板及兩幫變形量趨于穩定后分別為236 mm、168 mm、313 mm與185 mm,與實施前相比,巷道頂板及底板變形量分別降低35.4%與43.1%,巷道煤柱幫與回采幫變形量分別降低30.4%與40.3%,取得了顯著效果。與此同時,采用小煤柱可多回收15 m區段護巷煤柱,提高礦井采出率,經濟效益顯著。

圖6 巷道變形監測結果

6 結論

1)對1206 工作面實施切頂卸壓后,側向支承壓力集中系數由切頂前的2.29 降至1.6,相較于未切頂降低了30.0%,卸壓效果明顯;通過采取切頂卸壓技術,將巷道布置在卸壓區域內,對煤柱資源回收與保證巷道穩定是十分必要的。

2)通過數值模擬分析,當煤柱寬度為10 m 時,彈性區面積大于50%,支撐能力較強,能夠有效隔絕采空區,巷道整體變形與12 m煤柱寬度差別較小,由此確定合理煤柱寬度為10 m。

3)針對1206 回風順槽及開切眼位置,研究提出了小煤柱超前深孔預裂爆破切頂方法,以及巷道頂板采用“錨桿+金屬網+W 鋼帶+錨索”補強支護,兩幫采用“錨桿+金屬網+鋼筋梯子梁+煤柱幫錨索”補強支護方法。通過現場實踐,巷道頂板及底板變形量分別降低35.4%與43.1%,巷道煤柱幫與回采幫變形量分別降低30.4%與40.3%,取得了顯著的護巷效果。