電化學的應用

——金屬沖刻字跡的顯現

吳 翔 張曉翠

(1.中國刑事警察學院 遼寧 沈陽 110854;2.東北育才學校 遼寧 沈陽 110164)

一、金屬沖刻字跡

金屬沖刻字跡是指在成型的金屬表面沖壓、電刻形成的凹陷文字或標記[1]。現實社會中,一些不法分子為達到某種犯罪目的,往往會對金屬表面沖刻的凹下字跡進行銼削,常見于各類車輛的車架號[2]或公安部門統一編制的槍支序號[3]中,如圖1 所示。針對此類案件,法庭科學的一項重要任務就是顯現被銼削的金屬沖刻文字。顯現金屬沖刻字跡的方法主要有電解法、電化學腐蝕法、熱顯法和磁顯法[4],其中基于電解及原電池的電化學方法由于操作簡單、顯現效果好被廣泛應用于日常的辦案中。

在公安院校,教學往往偏重實際應用,忽視了對于原理的認知。法庭科學是公安領域中的一門應用學科,金屬沖刻字跡顯現作為法庭科學領域的一個知識點,由于其結合電化學知識,內容往往讓人難于理解,特別是對于化學基礎知識薄弱的公安基層干警。本文從電化學原理和實踐方面對金屬沖刻字跡顯現進行了探討,努力將基礎的電化學內容更好融入到法庭科學,使教學內容更豐滿,更通俗易懂。

二、金屬沖刻字跡顯現原理

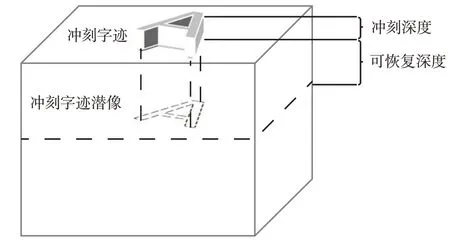

在金屬表面刻字,即金屬被沖刻后,其表面不僅會形成凹下的文字,而且在凹形文字下方還形成了塑性變形的沖刻文字潛像[1],這種文字潛像的存在是能夠進行金屬沖刻字跡顯現的基礎,如圖2所示。

圖2 金屬沖刻字跡潛像及可恢復深度示意圖

一般情況下,若金屬表面被銼削,且程度不算嚴重的話,未破壞沖刻字跡潛像,沖刻字跡的凹面到字跡潛像的距離被認為是可恢復的深度,如圖2 所示。也可理解為,只要金屬沖刻字跡未被銼削到可恢復深度以下,均能被顯現。所以將被銼削的金屬沖刻字跡表面作用于電解質溶液,由于沖刻字跡和未沖刻字跡溶解速度不一致,即便被銼削,基于可恢復深度,沖刻字跡仍能被顯現。

從理化性質考慮,金屬表面被沖刻后,其正常的晶格結構被破壞,原子間距變小,內部能量增加,化學活性增強。即便被銼削,其沖刻部位和未沖刻部位仍存在著化學活性的差別,在相同電解質溶液作用下,金屬沖刻部位和其他部位溶解速度不一樣,沖刻部位溶解速度要快,基于這種速度上的差異,經過一定時間的處理,沖刻文字潛像即被顯現。

三、電化學原理

電化學主要涉及電能和化學能之間的相互轉換,傳統電化學主要包括原電池和電解池,實際生活中經常會接觸到,如金屬的電化學腐蝕,高純金屬的工業制備等[5]。被銼削的金屬沖刻字跡之所以能夠顯現就是基于電化學的基本原理。

1.電化學腐蝕法

現今機械設備上很多零件由含有多種元素的鋼鐵等金屬材料制成,眾所周知,鋼鐵在潮濕的空氣中易被腐蝕。這是由于鋼鐵與電解質溶液接觸時,鐵和其中含有的雜質碳形成了原電池。在這些原電池反應里,鐵是負極,碳是正極,鐵失去電子而被氧化,這種腐蝕就是電化學腐蝕。若在酸性電解質中,其電極反應如下:

基于此原理,若金屬沖刻字跡被銼削,只需鑷子夾住棉球蘸取酸性電解質溶液作用于相關部位即可,相當于一個快速的溶解過程。

2.電解法

以金屬銅為例,由于其在空氣中不活潑,在電解質溶液中難以自發形成原電池,以電解精煉銅實驗作為啟發點,為了使陰極析出氣體,可用稀硝酸作為電解質溶液,其電極反應如下:

基于此原理,可通過導線將被檢金屬和電源的陽極相連接,金屬鑷子和電源陰極連接,鑷子夾取棉球蘸取電解質溶液反復擦拭即可實現金屬沖刻字跡的顯現。

四、教學實踐

通過上述對于原理的探討,針對不同材質的金屬沖刻字跡,無論是構建原電池或電解池,其本質都在于選擇合適的電解質溶液對金屬進行一個快速溶解過程,而沖刻部位和未沖刻部位溶解速度不一致。將電化學基礎知識融入法庭科學教學中,可幫助學生更好地認識電化學的基本原理,從而將其應用到日常生活和工作中,實現學以致用。

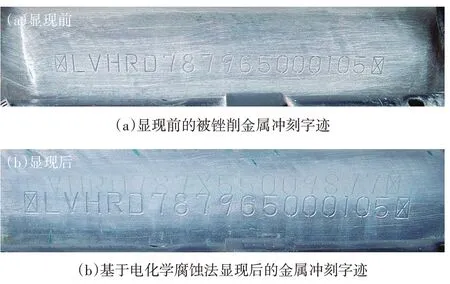

例如,在某案件審理過程中,當事人汽車車架號被銼削,要求顯現沖刻字跡,如圖3(a)所示。基于上述原理,此車架為鋼鐵材質,可以選擇稀鹽酸作為電解質溶液,操作過程如下:用鑷子夾住棉球均勻蘸取電解質,在沖刻字跡金屬表面反復涂擦,直到顯出文字,可以在操作過程中及時更換棉球,便于去除反應生成物。如圖3(b)所示,原車架號被成功顯現,顯現效果很好。此過程極為簡單,很利于公安基層辦案使用。

圖3 某汽車車架號

五、結語

實踐證明,將多學科的知識和教法融合起來實施教學,更易于學生接受和理解。目前,在法庭科學教學中,基于電化學的金屬沖刻字跡顯現內容相對繁瑣且難以理解。本論文通過結合鋼鐵腐蝕及電鍍等基礎電化學知識點,深入探討金屬沖刻字跡顯現原理,將其相互融合,能收到事半功倍之效。

同時,基于傳統電化學(原電池、電解池)方法作用于金屬沖刻字跡的顯現,對于中學化學和法庭科學教學相輔相成。在法庭科學教學中,讓學生和公安辦案人員認識到基礎化學原理的重要性;在中學化學教學中,可以豐富教師的教學素材,拓寬化學的教學思路。最終讓學生體會化學的社會價值,激發學生的學習興趣,并提升學生的實踐能力。