“三分之一”:美國博士生教育規模與質量協調發展的方略

孫士茹 姚云

摘要:分析美國國家教育統計中心2000—2019年博士學位授予20年的數據,發現美國博士生教育在規模擴張的同時能夠保障高質量,重要的措施就是堅持了4個“三分之一”基本方略。博士學位授予高校占學位授予高校總量的比例略超三分之一,有效避免所有學位授予機構開展博士生教育的沖動;極少數研究型大學授予的博士學位數量約占總體博士學位數量的三分之一左右,保證高水平博士學位授予機構授予的學位占據主體;學術型博士數量占所有類型博士數量的三分之一,以質量標準為前提促使不同類型博士學位分類發展;非STEM領域的博士學位授予比例相對穩定在三分之一,對標國家戰略和社會需求調適博士生教育學科布局。

關鍵詞:博士學位;博士生教育規模;博士生教育質量;學位授予機構

作者簡介:孫士茹,北京師范大學教育學部博士研究生,北京 100875;姚云,北京師范大學教育學部教授,北京 100875。

基金項目:2020年度國家社會科學基金“十三五”規劃教育學重點委托課題“國家‘十四五時期高等教育學科發展研究”(編號:WAA200001)

一、引言

規模與質量一直是困擾著博士生教育發展的一對矛盾。沒有一定博士生教育規模,質量變得蒼白,而沒有博士生教育質量,規模就失去意義,解決好規模與質量問題是博士生教育發展必然面對的挑戰。美國是博士生教育的世界大國和強國,在經歷最初對“英德模式”的簡單“嫁接合成”[1]后,步入探求適宜本土需求的自由探索與自主改革道路,最終構建了符合國情發展和適應社會需求的結構優化且卓越高質的特色化博士生教育規模體系與發展模式。正如斯特亞特·布魯姆(Stuart Bloom)指出的那樣,北美博士生教育模式具有吸引力的地方在于,它在以更大規模對研究者進行訓練的同時,能夠確保質量和效率[2]。

當前,我國正處于博士生教育規模大發展階段,高質量發展成為博士生教育優先考慮的主題。需要強調,在高等教育語境中,高質量發展是以規模高速增長為基礎的[3]。博士生教育的高質量發展絕不意味著規模和質量的線性區隔和二元對立,限制博士生教育規模增長和數量擴張,而是根據外部的國家與社會需求、產業經濟需求和內部的教育規律與人才培養實踐進行科學規劃、適度發展和動態調整,系統實現博士生教育規模和質量的協調發展。進言之,博士生教育的高質量發展以規模增長為基本前提,建立在博士生教育規模“高質量”增長的基準之上。推進博士生教育的高質量發展,構建高質量的博士生教育體系,必須首先在宏觀層面統籌推進和加速促成博士生教育的規模與質量協調發展,進而保障培養一大批能夠促進知識與科學技術創新、主動服務國家戰略和滿足社會實踐與市場發展需求的高質量拔尖創新人才。因此,歸納美國博士生教育規模發展與質量控制的內在邏輯,進而提煉二者協調發展的有效經驗,對我國博士生教育改革和發展有現實意義。

學界針對美國博士生教育規模與質量問題展開了多項研究,如羅杰·蓋格(Roger Geiger)借助美國國家教育統計中心(National Center for Education Statistics,NCES)數據,整體分析了美國20世紀以來博士學位的發展規模及其挑戰[4];斯科特·弗蘭克(Scott Frank)總結了美國國家科學基金會(National Science Foundation,NSF)20世紀20—90年代經濟學領域博士學位規模與其授予機構數的歷時性變化,分析了市場結構對經濟學博士項目的影響[5];費爾南德斯·弗蘭克(Fernandez Frank)則以NSF 2000—2010年人文社科領域(教育、人文科學和社會科學)的博士學位授予數據為基礎,分析了拉丁美裔博士生在美國博士生教育與學術系統中代表性不足的問題[6]。此外,還有研究對非裔美國人[7]和墨西哥裔美國人博士學位獲取規模與結構[8]的公平性分析。與國外偏重于美國博士生教育規模演繹與種族平等問題的研究傾向大為不同,我國學者更多集中于分析美國博士生教育的擴張動因[9-10],利用模型測算美國博士生發展規模[11-13],通過管窺美國博士學位授予高校數量[14]及其專業博士學位發展[15]等來研究規模與質量議題。這些圍繞美國博士生教育發展的研究,所借助的數據源主要是NCES、NSF基于美國全國層面發布的年度數據。需要指出,兩大數據源所采集的對象大為不同,前者包含中學后教育數據系統(The Integrated Postsecondary Education Data System,IPEDS)學位和證書授予的“學業完成情況調查(The Completions Survey)”,數據采集面廣,調研對象范圍大,調查包括了博士學位授予機構、授予類型及授予學科等多維數據。而后者主要針對被認證的博士學位機構所授予的博士學位獲得者的調查(Survey of Earned Doctorates,SED),其數據常用來分析研究型(學術型)博士數量,特別是研究科學與工程博士生教育的發展趨勢[16]。相對于前者,后者的統計數據覆蓋面不夠,難以全面反映博士學位授予機構和所有類型博士學位的授予數據。由于博士學位授予機構直接影響到博士生教育的規模和質量,因此NCES的數據更適合分析美國博士生教育的規模與質量。

二、博士學位授予高校占學位授予高校總量的比例略超三分之一

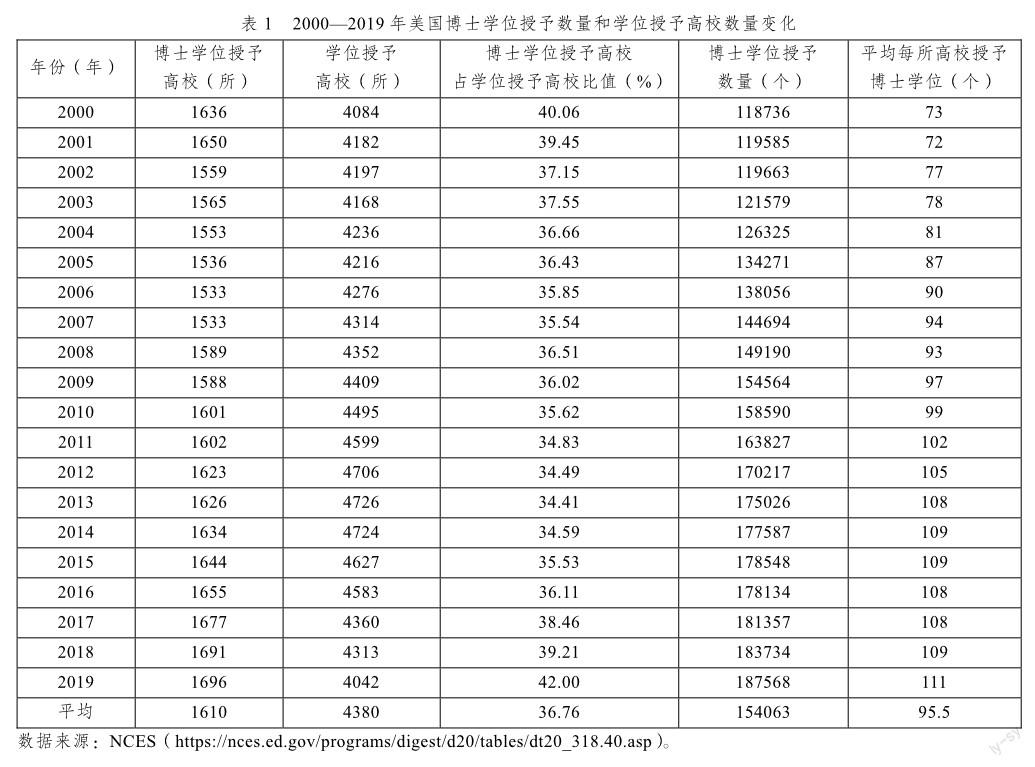

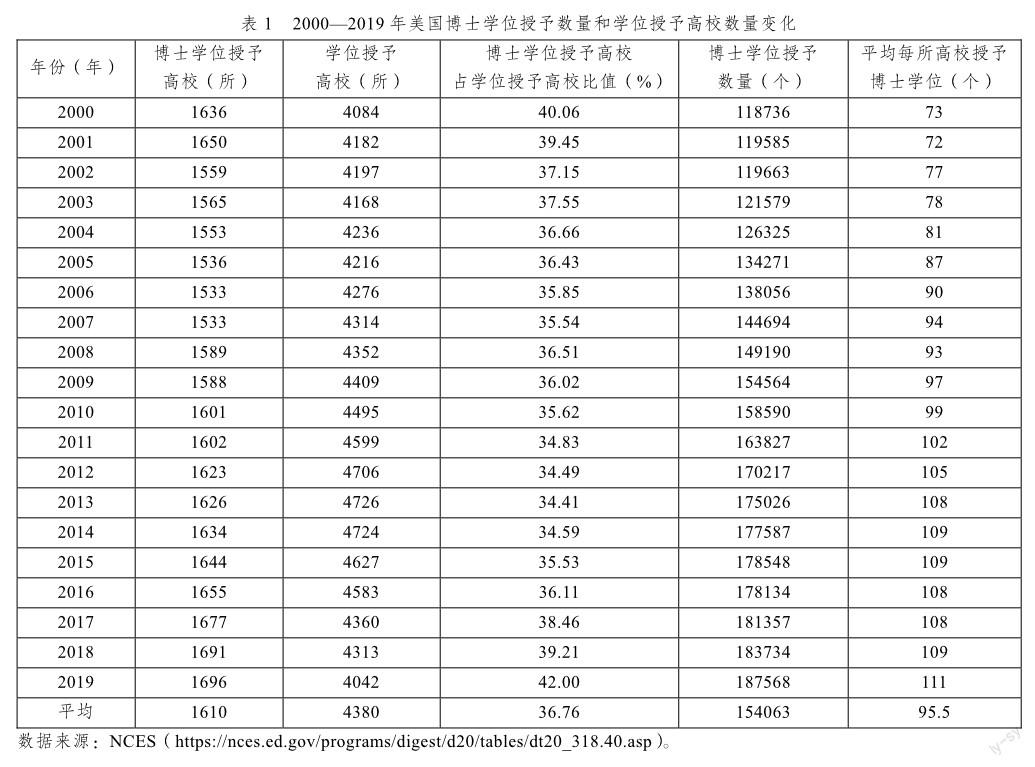

博士生教育規模是國家、社會和經濟發展對高層次人才需求的集中反映,決定著博士的存量。與其他社會組織一樣,博士學位授予機構亦存在博士生教育辦學效益的規模經濟問題。博士生教育規模的調整變化必須遵循教育發展規律,適應國家經濟社會發展需求,應該控制在合理有限范圍內,這是最大限度地利用優質稀缺辦學資源,降低博士生教育成本,實現博士生教育效益最大化的基礎和關鍵。縱覽近20年美國博士生教育規模的發展軌跡,整體呈漸進式波動增長趨勢。盡管美國擁有世界規模最大的博士生教育體系,但其實際具備提供博士生教育項目資格且能夠自主授予博士學位的高等教育機構數是相對有限的。如從美國2000—2019年博士學位授予數量和學位授予高校數量變化(見表1)可以看出:一方面,近20年美國博士學位授予高校數量和學位授予高校數量變化不大。博士學位授予高校數量最小值是2006和2007年的1533所,最大值是2019年的1696所,最小值和最大值離平均數1610所都只相距幾十所。同時,學位授予高校數量最小值是2019年的4042所,最大值是2013年的4726所,最小值和最大值離平均值4380所只有300多所。另一方面,博士學位授予高校數量占學位授予高校數量的比例變化也不大。博士學位授予高校數量占學位授予高校數量的比例最低是2013年的34.41%,最高是2019年的42.00%,而近20年它們的平均比例是36.76%。由此可見,美國博士學位授予高校數占學位授予高校總數的比例略超三分之一。

此外,從表1可知,2000—2019年美國博士學位授予數量連年遞增,由2000年的118736個到2019年的187568個,博士學位授予數增加了68832個,博士學位授予數量增幅達到63%。與此同時,博士學位授予高校數量卻變動不大,2000年為1636所,2019年為1696所,20年間僅增加了60所。可見,美國近20年博士學位授予人數增幅較大主要是依靠擴大博士學位授予高校授予規模實現的。將每年增加的博士學位放置到所有博士學位授予高校中可得出,博士學位授予高校平均授予博士學位的規模由2000年的73個增加到2019年的111個,平均每校凈增加38個。相較于此,近20年博士生教育機構數量的增長狀況相對較小。可以說,美國為了保障博士生教育質量與效益,并沒有一味增加博士生招收高校數量,而是以擴大每所博士學位授予高校博士生培養數量為主要舉措。這表明,美國現代博士生教育發展進程中保持規模適度發展與質量持續保障的基本策略與原則是維持博士學位授予機構與高等教育機構間的相對平衡,即博士學位授予高校數量約占中學后學位機構數量的三分之一,以防止其無限擴張所帶來的質量滑坡問題。

三、極少數研究型大學授予的博士學位數量約占總體博士學位數量的三分之一

作為最高層次的教育,博士生教育實際上是一種高度精英化的教育[17]。在美國博士生教育系統中,這種精英化特征尤為突出。傳統意義上,美國博士生教育項目的開展一般只局限于部分特定機構,即研究型大學通常是美國博士生教育的主體構成[18]。進入新世紀,美國博士生教育規模化、博士學位授予機構多樣化成為發展的新趨向,博士生教育逐漸向部分非營利性私立大學、營利性私立大學和地方公立大學遷移。但綜合來看,博士生教育高度集聚又相對分散的兩極分布效應顯著,由極少數研究型大學主導博士生教育的格局并無根本改變。

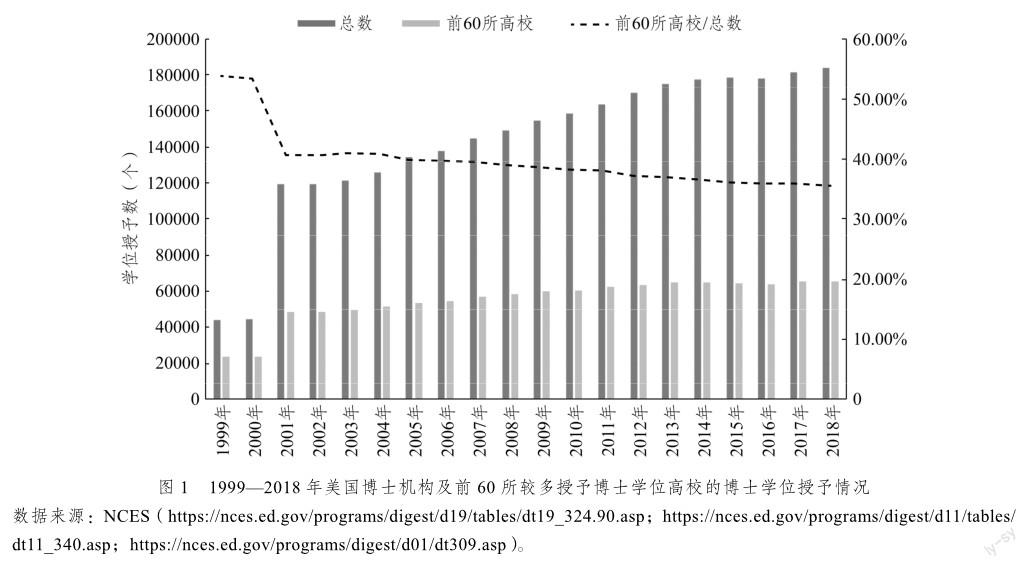

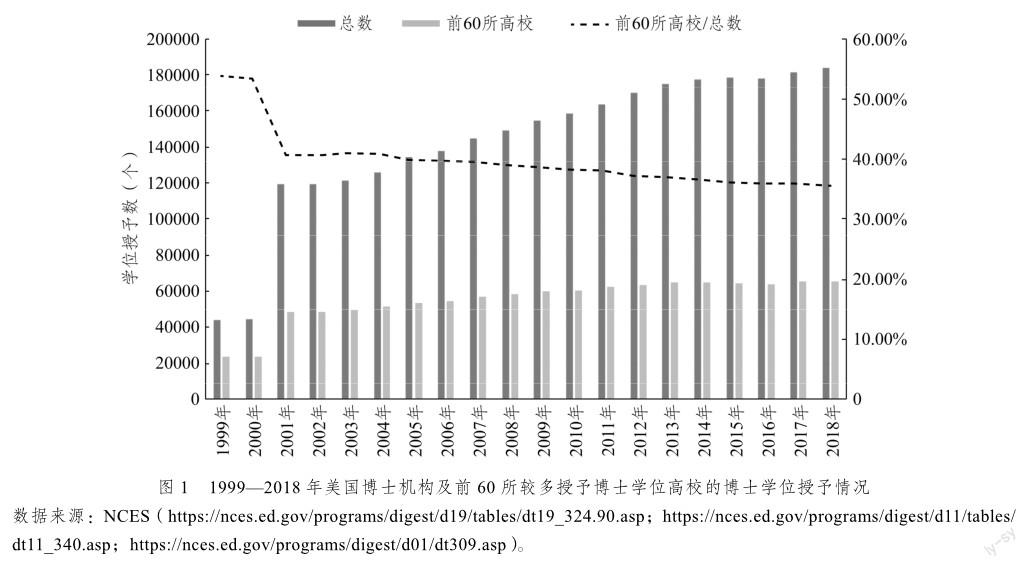

由圖1可知:從比例上看,美國前60所授予博士學位較多的高校所授予的博士學位數約占博士學位授予總數的三分之一。在1999—2008年和2009—2018年兩個10年段,美國分別授予了505395和1721924個博士學位。同期,前60所高校在兩區間內各頒發255976和634572個博士學位[18],占同期總授予量的50.65%和36.85%。可見,不同時期美國前60所高校在博士生教育過程中所發揮的作用權重不同。從其發展曲線看,20世紀90年代末,美國前60所高校的博士畢業生占整個博士生教育系統的半壁江山,比例超過50%。2001—2004年,該比值降至40%左右。2005年后繼續走低,跌至35.6%—39.7%。整體而言,美國前60所高校近20年的博士學位授予比例在漸次縮小,而近15年則基本保持在略超總量三分之一的水平。從規模上看,美國前60所高校20年間所授予的博士學位數穩步增加,由每年的23709人增至65542人,增長率為26.6%。同時,其年度授予博士學位平均數由1999年的395猛增至2018年的1092,實現了2.7倍的擴張。對標卡內基教學促進基金會(The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching)的高校類型及其分類標準,美國前60所高校絕大多數屬于研究活動非常活躍的博士生教育機構①,即等同于研究型大學。盡管卡內基的分類框架重點描述的是學術型博士規模的劃分,與以上探討的所有博士學位類型規模測算并不完全吻合,存在一定誤差,但鑒于這60所大學博士學位授予數遠遠超過了年均授予20個博士學位的基準,因此可將其統一歸結為研究活動非常活躍的研究型大學。這印證了前文所述美國博士生教育主要依靠擴大學位點的博士生教育規模來實現擴張這一重要結論,同時也表現出,并非所有大學都可以提供大規模、高質量的博士生教育,極少數研究型大學才是美國博士學位授予機構的核心構成、博士生教育規模持續擴張的關鍵支撐點與博士生教育訓練的“引力中心”[19]。

此外,有必要指出的是,上述60所研究型大學的博士學位授予數量并不是均等化配置的,存在一定的校際差異性。人們普遍認為諸如哈佛大學和耶魯大學這類始終穩居世界大學排名榜首的大學應是最大的博士學位授予機構,但事實卻相反,從2001—2018年的數據可以看出,授予博士學位數最多的3所高校分別是佛羅里達大學(University of Florida)、諾瓦東南大學(Nova Southeastern University)和明尼蘇達大學雙城分校(University of Minnesota,Twin Cities),分別授予了33617、30275和28481個博士學位。與此同時,哈佛大學以25690的培養規模位居博士學位排行榜第7位,約翰·霍普金斯大學以及耶魯大學等老牌研究型大學,其博士學位授予量都不在博士學位頒發數前10的位置。

美國博士生教育集聚于研究型大學這一現象是其歷史緣由和現實優勢綜合作用的結果。一方面,博士生教育的發展與研究型大學的浮現、科學技術的進步以及大學發展成科研聯合體的目標相伴隨[20]。二戰后,美國聯邦政府經由“曼哈頓計劃”(Manhattan Project)等大科學項目愈發意識到研究型大學在保障國家國防安全、促進國民經濟和社會發展、推動先進科學技術發明、實現基礎研究重大原始創新方面的不可替代性,開始將聯邦科研經費向研究型大學傾斜。20世紀70年代至20世紀80年代以來,雖然這一趨勢有所轉變,美國聯邦政府更多地關注應用技術研究,大幅縮減了對自然基礎研究的資助力度。但美國一部分企業家認為,基礎研究對國民生活福祉具有重大意義,絕不能輕視基礎領域的科學研究事業,以卡內基基金會(Carnegie Corporation of New York)、福特基金會(Ford Foundation)為代表的一批私人基金加大了對研究型大學基礎研究的資助,并于20世紀初形成了基于私有資本的研究型大學科研體系,從而有力保障了研究型大學的科學教育和科研活動。

另一方面,博士生群體作為科研后備軍的主力與未來的高層次人才,只有在研究型大學所提供的專業導師指導、先進科研條件和良好學術文化環境下才能確保其培養質量。因為只有科研能力與財政實力雄厚的研究型大學,才能形成和維持由優質博士生教育、先進基礎研究與巨額研究經費有機耦合的穩定循環網絡。美國聯邦政府對高校科研經費的投入在名義上雖然屬于公平的自由競爭,即有意向的大學自主對應政府需求與自身實際,提交申請材料展開競爭。但科研實力一般的大學大都無法比擬研究型大學在學者教授、科研實力及博士生生源等方面所積累的多重優勢,極少數研究型大學更易于獲得大額聯邦科研經費并成為聯邦的重點合作對象。如1998年統計顯示,美國前20所研究型大學的科研合作經費占美國聯邦政府投標總額的79%[21]。2001年,美國前20、前50所研究型大學所獲得的聯邦科研合作經費分別占到當年高校科研經費總額的三分之一和60%[22]。在這樣的基礎上,研究型大學自然更具備引導效果不明確且耗資巨大的前沿領域探索、科技成果轉化與博士生培養的資質環境。正是得益于研究型大學生態系統中博士生培養、基礎研究創新與科研經費使用三個環節所形成的互動鏈與社會聲譽,才愈加穩固了美國博士生教育高質量發展的第二個“三分之一”原則,即三分之一的博士學位數量集中在極少數研究型大學的發展樣態。

四、學術型博士數量占所有類型博士數量的三分之一

美國博士生教育類型多元,博士學位名目繁多。最初,美國在學習德國的研究生教育制度和模式時,重點借鑒和移植的是通用性的學術型/研究型博士生培養模式,不分學科專業統一授予哲學博士學位(Ph.D.)。19世紀末,大刀闊斧的大學“專業化運動”拉開了反思德國學科式的博士生培養模式弊端的序幕,美國博士生教育開始從綜合走向分化,在傳統單一性的哲學博士學位的基礎上,衍生出醫學博士(M.D.)、法律博士(J.D.)、工程博士(D.Eng.)等專業型博士學位。20世紀初,以哈佛大學為代表的著名大學教育及法律等領域專業實踐型博士學位的設立為標志,專業學位博士生教育獲得制度性確認、合法性地位并廣受社會認可。其結果是,專業學位博士生教育作為一種新型博士類型,以其直接面向社會需求和問題實踐的天然優勢而異軍突起、后來居上,最終形成了集傳統學術型和新興專業型并軌共存的現代化博士生教育體系,極大地促進了美國博士生教育的可持續發展。

NCES 2011年統計口徑對美國博士學位的規模測算從研究/學術型博士學位(doctors degreeresearch/scholarship)、專業實踐型博士學位(doctors degree-professional practice)和其他類型博士學位(doctors degree-other)三種類型展開[23]。與以往較為不同的是,將原來大部分第一級專業學位(First Professional Degree,FPD)中衛生健康及法律領域的學位一并納入專業實踐型博士的內涵所指與分類框架中,這使得專業實踐型博士的規模體系顯著擴大,而學術型博士的規模變動相對較小。盡管NCES收錄了類型多樣且全面的博士生教育數據,一個基本共識在于,鑒于美國學術型與專業實踐型博士生培養模式與就業場域的趨同,NCES并沒有將兩類博士學位加以明確區分。所以,在NCES統計結果中,學術型與專業實踐型博士授予的學科群目存在一定的交叉重疊,只不過規模體量與授予結構各有傾向。

在規模體量方面,近10年美國學術型與專業實踐型博士的擴充路徑因其培養類型與市場需求不同而截然不同(見表2)。整體來看,學術型博士在經歷一百多年的漸進式發展后,現在基本保持在正向增長的穩步發展趨勢。比如,在2010—2020年間,NCES共授予681505個學術博士學位,該領域博士學位年授予量從2011年的59579個增加至2020年的73505個,增長幅度為1.39萬個。不同于此,專業實踐型博士作為一種強烈遵循社會服務邏輯的新型博士學位,采取的是一種周期短而速率快的擴張策略,即初期發展規模相對較小,20世紀后隨著對實踐應用問題解決能力的凸顯而呈井噴式增長,并進入高速發展的快車道。這種發展態勢持續到21世紀依舊明顯,如最近10年NCES授予的專業實踐博士學位就高達1086297個,比學術型學位總量多404792個。同樣的,專業實踐型博士學位的年度授予基數亦遠遠超過學術型博士學位。2006年,專業實踐型博士的供給量即為8.5萬,高于學術型博士2020年1萬多授予量。2010年躍升至9.4萬,此后基本維持以每年2000—4000的規模進行擴張。經由2014—2016年的縮減逆轉期,2017年重新進入新一輪的波動增長階段,2020年達到114376個的規模,同比2010年增加11425個。

盡管專業實踐型博士學位的年度授予增量小于學術型博士學位,但從兩種類型博士生教育的總體規模及其在整個博士生教育體系中的結構占比來看,專業實踐型與學術型博士生教育在數量差依舊顯著的同時,二者的占比卻基本趨近于美國博士學位類型的“三分之一”結構,即學術型博士在所有類型博士中的占比稍高于三分之一,專業實踐型博士在三分之二左右。只不過,二者的增長速率相反。如2011年學術領域與專業實踐領域在整個博士生教育中的占比分別為36.37%和62.84%。到2020年,學術領域的占比實現了2.28%的正向增長,達到38.65%;而專業實踐領域的占比則減少了2.7%,為60.14%。由此可以看出,專業實踐型博士生教育在歷經先前幾十年的后發式彌補擴充后,已進入大規模的平穩增長階段。而學術型博士生教育則在自20世紀90年代以來,美國學術市場飽和度愈加明顯、市場適應能力偏弱而需求度大幅下跌的“灰色”歷史中逐漸回溫,并繼續增長。

在科目結構方面,學術型與專業實踐型博士的增長所依賴的學科群亦存在較大差異。一方面,兩種類型博士學位的學科分布數量不同,專業實踐型博士分布學科數約占學術博士分布學科數的三分之二。在CIP-2020學科專業設置指南下設的48個學科群中,2010—2020年間美國授予的學術型與專業實踐型博士學位分別涵蓋34個與23個學科群,占CIP-2020學科群總數的70.83%和47.92%,專業實踐型學科群數占學術型博士生教育學科分布數量的67.65%。結合表2中的數據可以發現,學術型博士生教育規模雖遠遠低于專業型,其學科覆蓋面卻更為廣泛,兩種類型博士學位擴張所重點發展的學科及其授予規模也存在明顯差異。具體表現為學術型博士以教育、工程、生物與生物醫學、物理科學和健康專業與相關科學為五大主要學科群,過去10年總計輸出40.5萬博士畢業生,各領域培養規模超過5.5萬,占到學術型博士畢業生總量的59.45%。與此大為不同,專業實踐型博士生教育以健康專業與相關臨床科學和法律職業與研究為兩大主體構成,10年間已向社會輸送1053228個專業實踐型博士畢業生,占專業領域總數的96.96%。可以說,健康與法律領域是美國專業實踐博士生教育的絕對構成。如健康領域10年間的博士學位年平均授予量高達65664個,每年博士學位授予數與某一學術型學科群10年的供給總量相當(如學術型領域物理科學方向10年共授予58320個博士學位)。可見,囿于不同的發展歷史、培養特色與社會需求,美國學術型與專業實踐型博士生教育走的是完全不同的擴張路徑:專業實踐型博士生教育更加聚焦于極少數學科的大規模生產,而學術型博士生教育更偏向于科目多樣的學科均衡化與小規模演繹。正是在功能價值與擴張策略殊同的兩種類型博士生教育的共同驅動下,才塑造了美國學術型與專業實踐型博士生教育的三分之一原則。

實際上,美國學術型與專業實踐型博士生教育規模所構成的三分之一現象反映出的是社會市場與產業結構對多類型高端人才的動態需求。高校作為資源依賴型的社會組織,必須依循國家戰略計劃與社會發展方向,動態調整博士學位類型與培養規模,以持續、有效且高質量地供給“適銷對路”的頂尖人才。比如,世紀之交以來,隨著美國社會產業實踐對知識應用與技術發明的依賴愈發加深,外加傳統的學術勞動力市場漸趨飽和,博士就職學術領域的比例急速下降。針對此,通過創新設置與社會需求和實踐緊密關聯的專業博士學位來彌合博士人才供求結構,成為高等院校的重要改革趨向。以教育領域為例,2005年在授予教育領域博士學位的250所機構中,超過180所機構授予的是Ed.D.學位[24]。與此類似,健康領域作為關乎國民生命健康與未來生物安全的重點領域,在美國國家戰略支持與資金投入下一直保持著較為強勢的增長樣態。這種國家、市場與高校的多元互動模式作用于博士生教育系統直接驅動著美國學術型博士數量的穩步增長和專業實踐型博士規模的穩定擴張,促使博士生教育功能不斷分化、博士生教育價值多元化與分類化發展以及博士生教育類型設計與結構系統更趨協調,從而保障了學術型博士在總體博士學位規模中三分之一左右的占比規律,促成了美國學術型與專業實踐型博士相互支撐的“三分之一”結構。

五、非STEM領域的博士學位授予比例相對穩定在三分之一

美國高等教育系統素來強調實用主義價值取向和工具技術理性,注重對接服務國家戰略發展、科技產業革命、經濟業態轉型與市場結構優化等現實需求。對于博士生教育系統而言,這種“烙印”則印刻在由國家戰略政策、社會經濟業態與關鍵行業轉型多方因素共同作用驅動的博士人才輸送與博士生教育學科結構和規模布局的調整變動過程中。尤其是20世紀中期以來,伴隨著以信息通信技術、原子能利用、新材料新能源與生物生命科學、數字智能科技等為核心驅動力的新興科技革命的迅速崛起及以高層次創新人才為內核的國際競爭的加劇,美國為促進國家核心競爭力的持續提升,維持其在全球事務中的領先地位,愈發重視人才戰略與國家發展戰略、科技創新戰略和經濟改革目標的深度結合。如2006年《美國競爭力計劃》(American Competitiveness Initiative,ACI)強調美國必須加大科研教育投入,以促進創新能力提高[25]。2013年《聯邦STEM教育五年戰略規劃》(Federal STEM Education 5-Year Strategic Plan)明確加強科學(science)、技術(technology)、工程(engineering)和數學(mathematics)領域后備人才的預先儲備[26]。特朗普執政時期著重向攸關國家安全的未來產業(量子科技、人工智能、先進通信和生物科技等領域)傾斜投資[27],并積極攜手促進兩黨立法、制定科技創新戰略及行政部門規劃與措施的制定和執行[28]。對現代關鍵核心科技的需求直接作用于博士生教育系統,驅使高校向高精尖科技與工程領域、新技術設計研發和應用服務行業等方向展開戰略性學科布局調整,促使著博士生教育發展重心集中于科學和工程領域,而人文學科的博士生培養增速相對緩慢。美國國土安全部(The U.S. Department of Homeland Security,DHS)對攸關美國在國際競爭中扮演大國角色與強國地位的STEM領域做出認定,即重點提升CIP-2020分類中的兩位數代碼系列(包括工程學、生物科學、數學和物理科學及其相關領域)和部分6位數代碼(如社會科學、心理學、健康相關知識與技能、多/跨學科研究)等相關領域的競爭力。一般來說,上述“相關領域”涵蓋使用工程、數學、計算機科學或自然科學(包括物理、生物和農業科學)新技術的研究、創新或開發領域[29]。對照DHS的STEM學科清單,美國近20年以來博士生教育體現出重點發展以科學和工程為核心的STEM學科,注重向社會輸送STEM人才的特點。

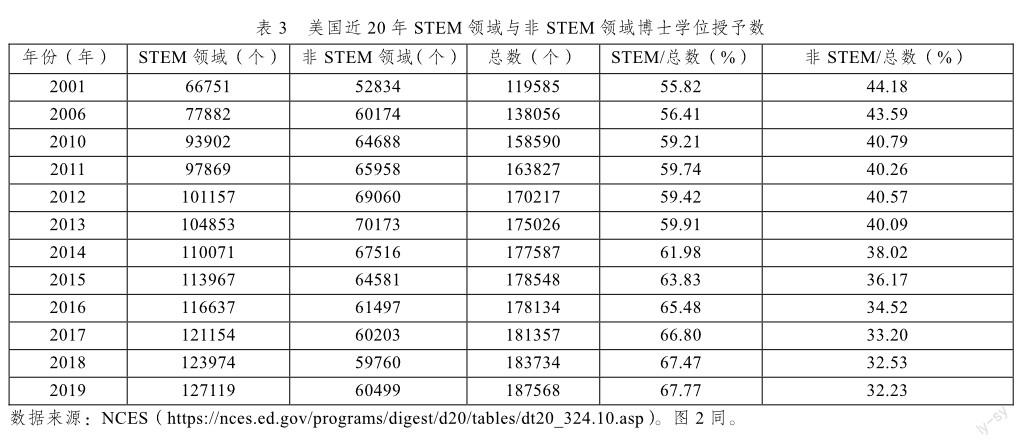

由表3可知:在近20年的發展歷程中,美國STEM領域與非STEM領域授予的博士學位規模不同,且差距在逐漸拉大。21世紀初,美國STEM領域與非STEM領域各授予66751個和52834個博士學位,相差13917個;2019年,STEM領域增長到127119個,非STEM領域為60499個,差額高達66620個,其次,二者的擴張幅度、發展速率與演化路徑大為不同,STEM領域發展迅速,而非STEM領域發展相當緩慢。從具體數據來看,STEM領域每年所授予的博士學位數由2001年的66751個躍升至2019年的127119個,增長接近2倍。與此同時,由教育、商業、人文學科等領域組成的非STEM領域博士生教育發展緩慢,2001年博士學位授予量為52384個,2019年規模為60499個,同比增加8115個,與STEM領域相距甚遠。與此同時,近20年STEM領域博士生教育始終處于持續的連年直線式增長態勢,而非STEM領域則以2013年為分水嶺,呈現出先快速擴張后穩步縮減的特征,最終穩定在6萬左右的規模。最后,STEM領域與非STEM領域的博士學位授予比例相對穩定在三分之一,即STEM領域博士學位數占博士學位總規模的三分之二左右,非STEM領域在三分之一上下浮動。從二者在所有博士學位中的占比可看出,STEM領域由2001年的55.82%增加到2019年的67.77%,非STEM領域則從44.18%縮減到32.23%,兩領域的比例差與數量值的差距正漸趨增大。2017年后,STEM領域占比甚至開始高于非STEM領域的2倍,由此形成了STEM與非STEM領域博士生教育規模分配上的“三分之一”原則。

實際上,非STEM領域博士生教育規模的低速緩慢增長與STEM領域的快速高位擴展直接受美國聯邦政府的政策指向和市場對高層次理工醫人才的需求結構驅動。如美國總統拜登認為需要重新構想和改造STEM教育,增加對先進材料、健康醫藥、生物技術等美國本土科技產業的支持,以更新美國的創新生態系統,確保其科學技術可持續健康發展[27]。正是美國行政、立法部門及科學界的多重決策、規劃與支持,促使以STEM教育與研究為核心的創新人才培養、先進技術升級與前沿科學創造被逐步確定為國家目標與民族利益,并不斷加以強調。據不完全統計,2017—2022年,美國勞動力市場還需160余萬STEM領域人才。未來,至少有五分之一行業的從業者需要掌握高級STEM專業能力[30]。加之全球化進程日益加速,國際發展形勢和格局變化愈趨復雜多元,國家競爭實際上已演化為科學、工程、技術和人才的“硬實力”較量。對此,美國加緊對國內急需緊缺與國防經濟安全領域的科技研發力度和戰略布局,以構筑其在全球范圍的絕對科技競爭和領導優勢。在這種形勢下,借助市場經濟杠桿的調整運作邏輯,美國各博士授予機構與國家和社會經濟發展需求同向而行,堅持動態調整其學科與專業設置情況,并不斷向以生命健康科學、工程學、物理科學與技術、計算機與信息科學、數學與統計、農業與自然資源以及社會科學等學科為內核的STEM領域傾斜。不過,在以自然科學和社會科學為主要構成的STEM領域,產業發展對自然科學與技術的需求強烈高于社會科學領域,這種現象從圖2 STEM領域不同學科群的規模分布與增長趨勢上可見一斑。尤其是健康專業領域,2001年授予39019個博士學位,2019年增長到82895個,占當年博士學位授予總數的44.2%,為同年計算機科學與工程領域的6倍多。其持續走高的強勢態勢表明,作為關乎國民健康的重大民生項目和服務于新興戰略性產業的重要基石,健康領域在美國得到了前所未有的重視。也正是在健康項目的強力驅動下,STEM博士生教育規模持續擴大,最終型構了STEM領域占整體博士生教育略超三分之二、非STEM領域約占三分之一的學科結構布局,繼而演化為美國博士生教育高質量發展的第四個“三分之一”原則,為博士生教育系統有針對性地為社會儲備和輸送重點領域的急需人才做出了巨大貢獻。

六、結語

綜合前述,美國近20年博士生教育規模數據的歷時性分析表明,其博士生教育發展過程中堅持博士學位授予機構、授予規模、授予類型和授予學科的“三分之一”發展方略,有力地保障了其博士生教育規模、結構、質量和效益上的高質量與一體化發展。博士生教育“三分之一”方略的形成絕非偶然結果,而是深植于美國的國家發展、政策制度、社會需求和人才結構等,是多重綜合因素使然。現階段,我國博士生教育正處在規模擴張和質量建設協同交互推進的關鍵時期,必須協調處理好規模和質量的矛盾與張力關系,這是實現博士生教育高質量發展和博士人才培養提質增效的核心所在。美國博士生教育的“三分之一”方略對于我國具有一定程度的啟示和借鑒價值,應該立足與遵循我國國情發展實際、社會需求結構和人才培養規律,促進博士生教育規模與質量的協調優化發展。具體而言,一方面,應結合國家戰略和人才需求超前規劃和適度適時調整博士生教育規模及其院校布局,有效避免所有學位授予機構開展博士生教育的沖動,通過漸次推進博士學位授權機構從“雙一流”建設高校向普通高校分層擴散[31],以在穩步擴大博士生教育規模的同時,重點發揮少數高水平博士學位授予機構集中資源開展大規模優質化博士生教育的主體與核心作用。另一方面,注重結合社會產業鏈和經濟市場結構,科學調適博士人才類型和學科專業結構體系,以質量標準為前提促使不同類型博士學位分類發展,穩步促進學術學位博士生教育,加快發展專業學位博士生教育,并同時重點加大關系國家核心競爭力和未來戰略制高點的科學、工程、技術等緊缺和關鍵領域的博士生培養,以實現博士輸出與產業未來變革的供需平衡和深度耦合,最終促進研究生教育內涵式發展。

參考文獻

[1] 沃克, 戈爾德, 瓊斯, 等. 學者養成: 重思21世紀博士生教育[M]. 黃歡, 譯. 北京: 北京理工大學出版社, 2018: 17.

[2] 阿特巴赫, 岡普奧特, 約翰斯通. 為美國高等教育辯護[M].別敦榮, 陳藝波, 譯. 青島: 中國海洋大學出版社, 2007: 213.

[3] 鄭文龍, 歐陽光華. 高等教育高質量發展: 內涵、挑戰與路徑[J]. 現代教育管理, 2022(6): 46-53.

[4] GEIGER R. Doctoral education: the short-term crisis vs long-term challenge[J]. The review of higher education, 1997, 20(3): 239-251.

[5] FRANK S, JEFFERY A. Market structure in the production of economics PhD[J]. Southern economic journal, 1997, 64(1): 307-320.

[6] FRANK F. Doctoral education of latinas and latinos in the United States: examinations of (sub)baccalaureate origins, the role of hispanic serving institutions, and the relationship between sources of financial support and post-graduation plans[D]. Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2017.

[7] SOLORZANO D. The baccalaureate origins of Chicana and Chicano doctorates in the social sciences[J]. Hispanic journal of behavioral sciences, 1995, 17(1): 3-32.

[8] Academic fields when no African Americans earned doctorates in 2020[J]. Journal of blacks in higher education, 2021(12).

[9] 趙世奎, 沈文欽. 中美博士生教育規模擴張的比較分析——基于20世紀60年代以來博士生教育發展的數據分析[J].教育研究, 2014, 35(1): 138-149.

[10] 石鷗, 陳旻君. 我國博士生教育規模必須擴大——美國的經驗及其啟示[J]. 高等教育研究, 2009, 30(1): 49-56.

[11] 牛夢虎. 重識美國博士學位授予規模——基于三種發展軌跡的分析[J]. 中國高教研究, 2015(8): 76-81.

[12] 王傳毅, 楊佳樂, 李伊明. 美國在學博士規模究竟有多大:測算模型及其應用[J]. 研究生教育研究, 2019(1): 87-91.

[13] 李霞. 中美博士規模之比較[J]. 中國高教研究, 2011(3): 38-41.

[14] 張煒. 中美兩國博士學位授予高校的比較與啟示[J]. 中國高教研究, 2019(5): 25-30.

[15] 吳敏, 姚云. 美國專業博士學位的學科與規模特點研究[J].學位與研究生教育, 2018(8): 73-77.

[16] 張煒. 美國國家科學基金會關于博士學位的定義與數據——解讀、比較及預測[J]. 高等工程教育研究, 2022(2): 179-185.

[17] 王東芳, 趙琦琪. 美國專業學位博士生教育: 歷史回顧、基本屬性與主要爭議[J]. 學位與研究生教育, 2021(7): 76-85.

[18] NCES. Digest of educational statistics. doctor?s degrees conferred by the 60 institutions conferring the most doctor?s degrees, by rank order: 1998-99 through 2007-08[EB/OL].[2021-12-10]. https://nces.ed.gov/programs/digest/d09/tables/ dt09_325.asp.

[19] 梁彤, 李駒. 美國研究型大學及其基礎研究[J]. 清華大學教育研究, 2005(2): 69-74,94.

[20] 黃海剛. 以學術為業——美國博士生教育本質之爭[J]. 清華大學教育研究, 2009, 30(6): 84-89,103.

[21] 馬萬華. 美國研究型大學成功的內在要素及辦學條件與聯邦政府的作用[J]. 清華大學教育研究, 2004(1): 58-64.

[22] 學白羽, 李美珍, 王孫禺. 中美政府部門對高校科研經費的投入及管理方式比較[J]. 清華大學教育研究, 2004(6): 54-59.

[23] NCES. Projections of education statistics to 2022 (fortyfirst edition)[EB/OL]. [2021-12-10]. http://nces.ed.gov/pubs2014/ 2014051.pdf:163.

[24] 李云鵬. 美國教育博士培養的近百年經驗[J]. 中國高教研究, 2013(5): 37-42.

[25] American competitiveness initiative: leading the world in innovation[EB/OL]. [2022-06-20]. http://www.whitehouse. gov/stateofiheunion/2006/aci/aci06-booklet, pdf.

[26] The White House. Federal science, technology, engineering and mathematics (STEM) education: 5-year strategic plan[EB/OL]. [2022-05-19]. http://www.whitehouse.gov/ sites/default/files/microsites/ostp/stem_stratplan_2013.pdf.

[27] 樊春良. 變動時期美國科技政策發展的邏輯和走向——從特朗普到拜登[J]. 中國科技論壇, 2021(5): 1-13.

[28] OSTP. Advancing America?s global leadership in science and technology: trump administration highlights: 2017—2020[EB/OL]. [2021-02-23]. https://trumpwhitehouse.archives. gov/wp-content/uploads/2020/10/Trump-Administration-STHighlights-2017-2020.pdf.

[29] NCES. The classification of instructional programs (CIP). DHS STEM designated degree program list[EB/OL].[2022-02-23]. https://nces.ed.gov/ipeds/cipcode/resources.asp x?y=56.

[30] American Institute for Research. STEM 2026——a vision for innovation in STEM education[EB/OL]. [2021-12-10]. http://www.air.org/system/files/downloads/report/STEM-2026-Visi on-for-Innovation-September-2016.pdf.

[31] 王傳毅, 楊佳樂. 中國博士生教育規模擴張: 必要性、可行性及其路徑選擇[J]. 中國高教研究, 2019(1): 79-85.

(責任編輯 黃歡)

①卡內基教學促進基金會依據不同高校授予博士學位的規模差異與層次區別,將美國學術型博士生教育組織劃分為研究活動非常活躍的研究型大學(research university,very high)、研究活動活躍的研究型大學(research university,high)、研究活動不活躍但至少授予20個以上研究型/學術型博士學位的博士/研究型大學(doctoral/research university)以及每年至少授予50個碩士學位和少于20個博士學位的碩士學位授予院校(masters university)。