新文科建設中高校圖書館學科服務“三結合”模式探索

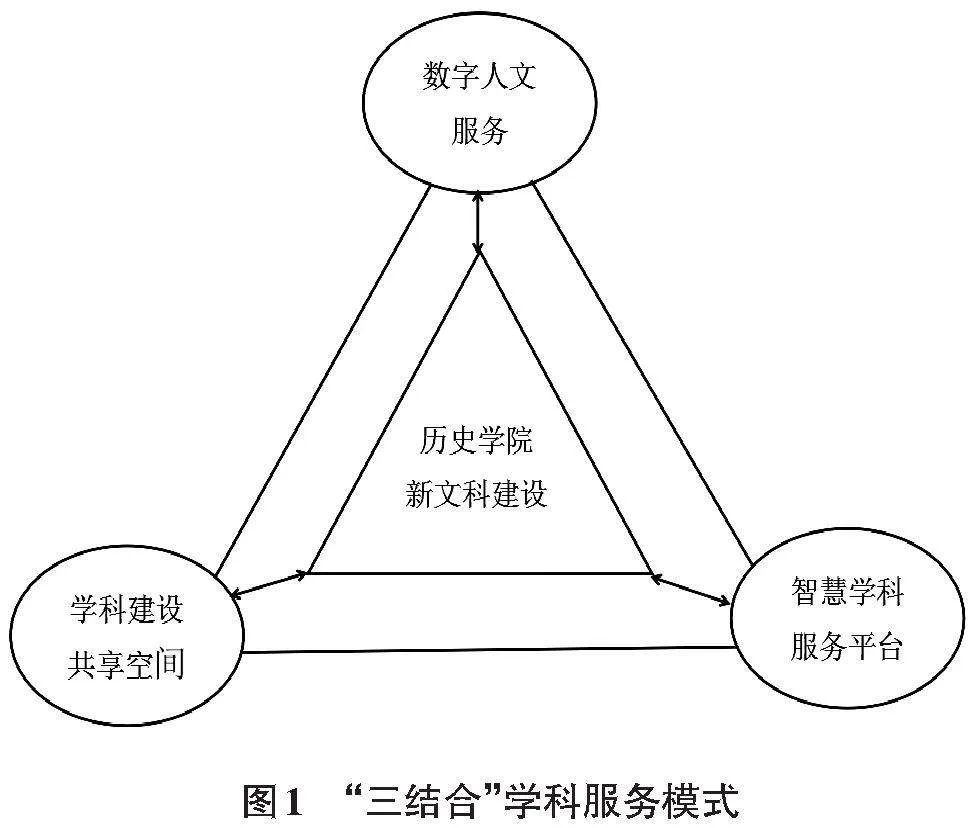

[摘 要]調研新文科建設的現狀、內涵與特點,指出存在的不足,發掘高校圖書館學科服務支持新文科建設的切入點。大連大學地方文獻整理研究中心通過構筑學科建設共享空間、打造智慧學科服務平臺、夯實數字人文服務的“三結合”模式,助力新文科建設,并為高校新工科、新醫科、新農科建設提供鏡鑒。

[關鍵詞]高校圖書館 學科服務 研究數據 新文科建設

[分類號]G258.6

1 引言

新文科建設是我國教育事業在新時代的重大工程。2018年10月,教育部等部門印發《教育部關于加快建設高水平本科教育全面提高人才培養能力的意見》《關于實施基礎學科拔尖學生培養計劃2.0的意見》等文件,初步提出新文科建設的架構。2019年4月,教育部、科技部、工信部等13個部門聯合啟動“六卓越一拔尖”計劃2.0,開始全方位推進新文科建設。為了給新文科建設指明方向,2020年11月3日,教育部新文科建設工作組發布了《新文科建設宣言》,指出新文科建設的總體目標是:“推動文科教育創新發展,構建以育人、育才為中心的哲學社會科學發展新格局,建立健全學生、學術、學科一體的綜合發展體系,推動形成哲學社會科學中國學派,創造光耀時代、光耀世界的中華文化,不斷增強自信心、自豪感、自主性,提升影響力、感召力、塑造力。[1]”該目標的實現需要高校文科教育全方位的轉型,新文科建設的整體推進也對高校圖書館的服務提出了新的挑戰。

2 新文科的內涵與特點

新文科的內涵目前仍處于討論之中,新文科是相較于傳統文科的一種變革,是以“新”引領帶動高校文科專業結構調整優化和內涵提升。有研究者將其總結為格局新、理念新、導向新和方法新[2];有研究者認為新文科的“新”體現在知識創新,倡導融入新技術元素、推動學科專業的交叉融合發展[3];有研究者認為,新文科的內涵緊扣中國發展需求和學科體系、學術體系創新[4];也有研究者認為“新文科是文科集群化叢生的學科共生體,是中國價值內聯而成的學科集成體,是全面釋放文科內能的學科功能體,新文科具有時代性、中國性、世界性與技術性。[5]”雖然眾多研究者從不同角度對新文科的內涵進行了闡釋,但目前新文科建設的內涵普遍都認同倡導中外古今融通、學科交叉融合和新技術融入。圖書館作為學校的文化陣地和學科建設的輔助者,正可以參與到新文科建設中。

綜合目前各界的研究成果,筆者認為新文科有三大“新”特點。一是“格局新”。新文科要打破傳統文科被動適應社會經濟發展的現狀,通過解決現實問題,使之成為推動社會經濟發展的強大動力。二是“內容新”。新文科建設以中國國情為基礎,以研究中國現實問題作為出發點,汲取融通古今中外的優秀文化,進而形成哲學社會科學的中國學派,傳好中國文化,講好中國故事,發出中國聲音。三是“方法新”。在哲學社會科學研究中融入自然科學,利用新技術、新科學的知識與技術研究人文問題,通過跨界合作為文科專業領域研究提供新的思想和路徑。新文科建設以新格局、新內容、新方法充分發揮學科優勢,站在新時代舞臺,會對學科發展、教育體系乃至文化建設產生更深遠、更廣泛的影響。

新文科建設對于各高校來說都是新的課題,這是一個長期建設的過程,也必然是在摸索中前進的過程。通過分析目前高校中新文科建設的普及狀況及建設成效,吉林大學張雷生教授指出了新文科建設中存在的問題。即跨學科交叉融合程度不強,跨學科師資力量緊缺,文科創新停留在傳統的人文學科之間表層的交流,缺乏與社會科學、自然科學基礎學科的深層互動[6]。這些問題具有一定的代表性,也與筆者同一些文科教師交流所得出的結論相類似,筆者認為圖書館應該更好地發揮學科交叉的優勢,在新文科建設中協助打通學科之間的藩籬,促進交叉融合,為新文科建設作出貢獻。

3 高校圖書館在新文科建設中的新功能

2015年12月31日教育部印發《普通高等學校圖書館規程(修訂版)》,將高校圖書館定位為學校的文獻信息資源中心,是為人才培養和科學研究服務的學術性機構,圖書館的建設和發展應與學校的建設和發展相適應[7]。新文科建設打破了現有學科之間的界限,無論是教學還是科研都需要有新的組織方式對其進行支撐。在高校新文科建設的大趨勢下,圖書館應依據該規程的要求,根據新的形勢進行工作定位。圖書館憑借獲取文獻資源的便利、可參與到各學科的“中介人”身份以及嵌入科研生命周期的能力,能為新文科建設提供落腳點和著力點。

新文科建設需要的不僅是對學科發展方向的全面反思,更需要對學科建設內容進行解構、對學科隊伍的結構進行優化組合、對學科研究范式進行深刻轉型。以研究方法轉變為例,傳統的學術研究方法主要是對文獻史料的利用,通過平時的積累,諸如做筆記、做摘抄等形成線索和證據體系。然而互聯網、大數據技術的出現改變了這種學術研究方式[8]。諸如電子文件管理、文獻循證、信息分析、知識組織等數字化方法,數據基礎設施建設、數字人文記憶、數字學術服務交流等數字化實踐,以及人工智能、知識圖譜、數據可視化、區塊鏈等數字化技術應用于人文研究[9]。特別是研究資料的數據化從根本上改變了文科學術研究者的工作手段和條件。因此,有的圖書館的從業人員認為新文科背景下圖書館應該建立數據資源監測體系、提供超學科知識服務、建立專業數據素養教育平臺[10],有的認為應提供學科規劃服務、新一代嵌入式學科服務等[11]。根據目前的研究成果,筆者認為高校圖書館在新文科建設中應該發揮以下幾方面的功能。

3.1 搭建學科新平臺

新文科要求圖書館服務平臺智慧化、服務對象多元化、服務手段智能化、服務內容精準化。新時代的圖書館在日新月異的信息技術支持下,一直是文科與理科相融合的最佳典范。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中,首次在國家層面提出積極發展在線課堂、智慧圖書館等。這為高校圖書館加快推進智慧圖書館新服務平臺建設提供了新的契機。圖書館可以借助資源優勢,加快智慧圖書館平臺建設,在智慧圖書館平臺上融入新文科建設模塊,突破服務瓶頸,集合學科專業資源,精準投放,在時空上為讀者提供選擇自由度。在新平臺上圖書館可以參與制定數據政策、提供元數據標準、接收數據集并檢查、評估數據集,典藏、輔助用戶進行數據發現,對數據集進行宣傳推廣[12]。

3.2 提供學科新服務

從筆者對遼寧省內高校圖書館學科服務的現狀調研情況來看,為了滿足師生的需求,大部分高校圖書館已經提供了學科服務。一方面,在網站設立專欄介紹學科動態、匯集學科資源、開通學科博客、設立學科導航等。另一方面,將學科服務嵌入教學,或者提供發展報告、情報分析等。但這些服務的內容、形式都較為表面。在新文科建設背景下,學科服務模式需要新突破。

在新文科建設的背景下,學科服務除了滿足用戶多樣性、個性化的信息需求之外,還要面對新文科教學和科研中的學科融合,提供精準化、集約化服務。基于新文科建設的需求,用戶的學科背景和需求不局限于單一學科,還包括專業權威與專業外各行業人士跨界合作產生的新專業,學科服務的內容結構也將呈現出跨學科、綜合性的特點[10],應提供開放共享、協同能力強的超學科知識服務。

新文科建設的一大特點就是新技術與文科教學科研的融合。武漢大學馬費成教授認為,電子蹤跡、社交媒體、數字文本以及空間位置信息等新型數據技術已經廣泛滲透應用于人文社會科學研究之中[13]。目前國內外的數字人文項目,如Jstor Data for Research、Perseus Project、The MONK Project、中國哲學書電子化計劃等,涉及傳統的文學、歷史學、語言學、藝術等人文科學領域。這些數字人文項目的研究成果也為圖書館服務于新文科建設打下了良好的基礎。

3.3 推進學科新思維

新文科建設過程中積極推動人工智能、大數據、區塊鏈、云計算等現代信息技術與文科專業的深入融合,鼓勵支持高校開設跨學科、跨專業新興交叉課程及實踐教學課程,培養學生的跨領域知識融通能力和實踐能力[3]。由此看來,新文科建設突出“融合”兩字。無論是學科與學科之間的融合,還是技術與學科之間的融合,都需要各專業學者轉變思維,提高對學科發展新趨勢的認識,循序漸進地適應并投入新文科建設。

圖書館在自身發展過程中非常注重吸收新信息技術融入服務,在新文科建設過程中應發揮跨界的優勢,利用獲取各類政策和資源的有利條件,促進文科專業與其他理工專業之間的融合,參與新文科建設的科研生命周期并促進自身思維轉變。圖書館可以通過服務促進融合,利用虛實結合的空間,用資源的融合支撐服務,以數據技術利用超學科知識服務改變“學科+學科”粗放式交叉,突破原有學科之間的壁壘,打破學科與非學科之間的界限,最終促進新文科的發展。

4 地方文獻整理研究中心的運營模式

2022年,大連大學圖書館與歷史學院聯合組建了大連大學地方文獻整理研究中心,依托圖書館收藏的地方文獻資源,與歷史學院合作發掘地方文獻中所蘊含的文化、經濟價值,通過開發地方文獻資源實現高校服務城市的愿景。經過一年的運營,研究中心在一定基礎上承擔了支撐歷史學院建設新文科的“關鍵基礎設施”的職能[14],探索出“三結合”學科服務模式,使圖書館的服務嵌入歷史學院的新文科建設當中,為歷史學院提供精準的學科服務,并逐步成為學院科學研究前、中、后期的重要成員,深度參與科學研究的全過程,在科研生命周期內把學科館員打造成科研課題的參加者、合作者,成為研究團隊信息、文獻收集整理助手或課題組成員(見圖1)。

4.1 構筑學科建設共享空間支持學院發展

地方文獻整理研究中心利用圖書館的現有空間構筑學科建設共享空間,將圖書館主動服務理念融入教師的教學科研過程之中。

學科建設共享空間由三部分組成:第一部分是學科研修室,承擔小型教學與研討;第二部分是大連地方文庫,收集與大連地區相關的所有出版物(學術著作、年鑒等);第三部分是大連大學學人文庫,收集大連大學教師出版的著作,為跨學科研究提供助力。

構筑學科建設共享空間,一是將學院教師的教學科研地點移至圖書館內,形成工作場。學科館員與學院教師處于同一個物理空間,真正做到初景利教授所說的“融入一線,嵌入過程”,可以及時響應反饋學院教師的需求,調整服務。二是在空間形成虛擬的服務場,學科館員利用現代信息技術、網絡技術將服務嵌入學院教師的工作,與學院教師隨時保持聯絡,及時了解并反饋學院服務需求,第一時間作出反應,提高學科服務的可見度與易用性[15]。三是在學科建設共享空間保存學院教師的知識貢獻,及時對歷史學院研究數據進行科學管理,保護知識產權,以調動學院教師利用學科建設共享空間的積極性[16]。學科建設共享空間的打造,一方面解決了圖書館空間改造中重學生、輕教師的傾向,將教師吸引到圖書館里來,另一方面以教師的科研帶動圖書館的科研,從而促進圖書館的服務轉型,改變圖書館的生命狀態。

4.2 打造智慧學科服務平臺擴展服務時空

地方文獻整理研究中心利用智慧圖書館系統打造智慧學科服務平臺。該平臺所提供的服務不再僅限于學科館員與歷史學院讀者之間的聯絡、解決基本問題。智慧學科服務平臺包含了以下兩個功能。

第一個功能是打破學科館員和讀者之間的時空約束,成為讀者知識資源獲取平臺。在服務平臺中,學科館員收集館內與歷史學院教學科研相關的知識元,對其進行梳理與整合,形成知識導航,向其提供知識信息服務的幫助與指導,以快捷有效的方法,盡量滿足讀者對知識與信息的需求。

第二個功能是構建可以進行學術交流與研討的泛在知識環境,成為讀者的科研平臺。在服務平臺中,學科館員主要負責科研生命周期內的全過程管理,既參與到立項調研、課題研究、課題結項等環節之中,又要深入到查找科研資料、清洗數據、保存數據、管理數據一線中,也就是以學科館員身份重度參與歷史學院專業教師的科研課題,乃至與其共同主導科研課題申請,以團隊協作形式進行科研項目攻關,利用數字人文的技術方法推動新知識的生產,促進協作模式的深度推進與融合[17]。

4.3 夯實數字人文提供科研輔助

通過筆者的調研,目前針對數字人文的研究投入力量最大的是圖書情報領域的學者,數字人文是圖情檔研究的熱點之一,筆者在中國知網以“數字人文”為主題進行文獻檢索,發現在傳統文史哲等學科,只有零星學者關注數字人文,“搖旗吶喊者”居多,真正投身實踐的較少[18]。數字人文研究作為一種研究方法以數字技術與所有文化現象的交叉領域為研究對象,具有數據密集、工具支持和跨界合作的顯著特征[19],與新文科建設的需求高度契合,可以為新文科理論體系、學科體系、教學體系、評價體系及人才培養體系的建設提供支持[20]。

地方文獻整理研究中心通過提供數字人文服務,增強人文學者對數字化的信任感,進一步加強文字和數字之間的互動,帶動文科研究從“文獻傳統”邁向“數據傳統”,將算法、邏輯、數學和機器等應用于文獻和信息的管理,利用本體、語義網、知識圖譜等技術改變歷史研究者對信息的組織、存儲和利用方式,拓展歷史研究的廣度,提升知識生產的效率。

5 結語

新文科建設為高校圖書館學科服務賦予了新的責任和使命,大連大學地方文獻整理研究中心順勢而生,本著讓學生愛上圖書館、讓教師依賴圖書館、助力學校發展的原則,構建新型服務關系與模式,服務于大連地方文化建設的大局,以點帶面帶動學校新文科建設開啟新局。該研究中心的成立是圖書館內涵式發展的一種嘗試,對于學科服務是一種新的探索,讓學科館員成為創新服務的提供者、地方文獻的研究者、新文科建設的參與者。其成功運行必能帶動新文科建設中其他專業的發展,并為高校新工科、新醫科、新農科的建設提供新的借鑒。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.新文科建設工作會在山東大學召開[EB/OL].[2022-02-24].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202011/t20201103_498067.html.

[2] 彭鳳姣,張衛良.新文科建設的主要內涵、時代價值與有效路徑[J].教育探索,2022(3):1-6.

[3] 黃明東,王祖林.高校新文科建設的探索與理性審視[J].新文科教育研究,2021(2):31-38,141-142.

[4] 王建偉,馬金福.新文科內涵、建設路徑和實施策略——以北方民族大學為例[J].北方民族大學學報,2022(2):158-163.

[5] 龍寶新.中國新文科的時代內涵與建設路向[J].南京社會科學,2021(1):135-143.

[6] 張雷生.高校新文科建設:響鼓還需重錘敲[N].中國社會科學報,2022-03-15(008).

[7] 中華人民共和國教育部.教育部關于印發《普通高等學校圖書館規程》的通知[EB/OL].[2022-03-12].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_736/s3886/201601/t20160120_228487.html.

[8] 黃啟兵,田曉明.“新文科”的來源、特性及建設路徑[J].蘇州大學學報:教育科學版,2020(2):75-83.

[9] 夏翠娟.新文科背景下的圖情檔與數字人文融合研究熱點透析及趨勢前瞻[J].情報資料工作,2022(1):17-19,22.

[10] 賀芳.新文科建設背景下高校圖書館創新服務研究[J].大學圖書情報學刊,2022(1):52-55.

[11] 劉艷紅.新文科建設背景下的高校圖書館服務研究[J].圖書與情報,2019(4):115-118.

[12] 王強,牟萍.基于研究數據管理的高校圖書館學科服務模式再造[J].大連大學學報,2018(6):101-105,117.

[13] 馬費成.推進大數據、人工智能等信息技術與人文社會科學研究深度融合[J].評價與管理,2018(2):1-5.

[14] 周文杰.從多元異構走向融合歸一——圖情檔新文科建設的趨向評析[J].情報資料工作,2021(2):14-21.

[15] 李楊,裴麗.面向研究數據管理的高校圖書館學科服務模式探析[J].圖書館工作與研究,2020(6):112-117.

[16] 李恬.基于用戶知識貢獻的圖書館知識共享空間構建研究[J].圖書館研究,2018(6):22-28.

[17] 鐘歡,馬秀峰.四位一體:“雙一流”建設背景下高校圖書館學科服務價值掣肘與消解[J].圖書館學研究,2020(10):87-93,86.

[18] 趙薇.數字時代人文學研究的變革與超越——數字人文在中國[J].社會科學文摘,2022(2):11-14.

[19] 楊滋榮,熊回香,蔣合領.國外圖書館支持數字人文研究進展[J].圖書情報工作,2016(24):122-129.

[20] 王麗華,劉煒.助力與借力:數字人文與新文科建設[J].南京社會科學,2021(7):130-138.