父母教養方式對幼兒同伴交往行為影響的調查研究

——以河南省確山縣為例

張慶榮,肖興政

(四川輕化工大學教育與心理科學學院,四川自貢,643000)

一、引言

幼兒在交往行為方面的發展主要受先天遺傳條件和后天社會生活環境交互作用的影響。父母是幼兒的第一任老師,家庭是幼兒的第一所學校。父母在教育幼兒時要多給予幼兒溫暖和關心,要多和幼兒溝通與交流,為幼兒未來的社會交往和健康成長做好鋪墊,幫助幼兒打好走向社會與他人友好交流的基礎。在個體成長過程中,幼兒時期的成長經歷和父母教育對幼兒未來社會性發展具有重要作用。家庭教育是整個教育工程的根基和出發點,在父母的教養之下,幼兒會逐漸經歷關鍵期和敏感期。家庭教育是一種不同于其他形式的教育,是幼兒認識世界、進入社會的橋梁和通道。

相關研究指出,幼兒能夠從父母的言行舉止中學習社會行為以及如何與他人交往的相關知識,父母的一言一行都會促進幼兒社會交往技能和策略的習得。[1]父母對幼兒的溝通、激勵、期待、關懷等積極關注,有助于幼兒智力、語言和社會交往能力的全面發展。幼兒會通過模仿他人的行為進行學習,因此父母的言行會潛移默化地影響幼兒德智體美等諸多方面。父母的教養方式對幼兒的同伴交往行為具有重要的影響作用。

隨著心理健康知識的普及,越來越多人開始意識到家庭教育的重要性,意識到親子關系、家庭氛圍等對個體健康成長的巨大作用。[2]父母教養方式影響著幼兒社會化行為,而學前階段的幼兒最主要的社會化行為是同伴交往行為。[3]幼兒與主要的撫養或照料者(父母)朝夕相處的時間較久,父母的教養方式、教養態度、教育觀念等因素會對幼兒與同伴間的交往行為產生深遠的影響。良好的父母教養方式對于幼兒的身心健康和社會化發展至關重要。

夸美紐斯認為“家庭就是母育學校”。[4]母育學校即母親膝前教育。由此可見,教育家較早就意識到家庭教育對幼兒成長的重要性。父母作為幼兒成長過程中的第一任教師和指路人,其教養方式在幼兒成長過程中發揮著重要作用。鮑姆林德提出“家庭教養方式”,也稱為“父母教養方式”。鮑姆林德在其研究中發現,在權威型父母教養方式下成長的幼兒,與同伴交往時較為獨立,且比較善于與他人交往;而心理承受能力較脆弱,責任意識淡薄和自我控制能力較弱的幼兒,大多來自專制型和放縱型教養方式的家庭。[5]總結前人研究,本文將家庭教育定義為父母或其他年長者在家庭里對子女進行的教育,涉及幼兒的衣食住行;將父母教養方式定義為在家庭教育中父母教育和引導幼兒所使用的方法和策略。目前,我國最常見的家庭教養方式大致可以分為溺愛型、專制型、冷漠型和民主型。民主型教養方式更有利于幼兒的發展,其他教養方式或多或少會在某方面不利于幼兒社會適應的健康發展。[6]研究表明:首先,父母的教養方式為幼兒奠定了人際交往基礎;其次,開明的教養方式促進幼兒對外界的認識與探索以及和同伴的交往;最后,幼兒在父母教養下模仿相應的交往行為,這為幼兒提供了社會交流技巧。[7]本文參考前人相關研究,設計有關問題,以河南省確山縣為例進行調查,預探究不同類型的父母教養方式對幼兒的同伴交往行為是否會產生不同影響,以期為家庭教育提供相應的實證依據,從而促進幼兒同伴交往行為的健康發展。

二、調查設計與結果分析

(一)調查設計

分別向確山縣城區與鄉村2所幼兒園的小、中、大班幼兒家長發放120份問卷,最終收回有效問卷101份,有效收回率約為84%。問卷借鑒沈麗雯的“幼兒家長教養方式調查問卷”以及問卷星的相關問卷題目,結合實際情況,設計了“確山縣父母教養方式對幼兒同伴行為調查問卷”。該問卷分為3個部分,共37道題,其中有2道主觀題,其他均為選擇題。第一部分是基本信息調查(1—4題),第二部分是父母教養方式調查(5—20題),第三部分是幼兒人際交往調查(21—37題)。采用紙質問卷,于某天下午幼兒放學時發放,第二天幼兒來園時完成回收。調查問卷設計好后,對30名幼兒家長進行預測驗,在SPSS AU分析軟件上進行可靠性分析檢驗。結果顯示Cronbach’α=0.894,說明該問卷有良好的信度。問卷編制過程中查閱了大量相關文獻,結合實際情況,并多次與導師討論修改,內容方面力求準確表達,保證問卷的效度達到要求。研究過程中使用的數據分析工具為SPSS AU在線數據分析軟件,使用卡方檢驗計算結果。

(二)調查結果

對問卷進行整理歸納發現,確山縣父母的教養方式不盡相同。最多的是溺愛型教養方式,共45人,占比44.56%;其次是民主型教養方式,共26人,占比25.74%;之后是專制型教養方式,共17人,占比16.83%;最后是冷漠型教養方式,共13人,占比12.87%。雖然民主型教養方式的家庭數量排在第二位,但從比例上看,其他三種不當的教養方式比例之和為74.26%,說明大多數父母采用的教養方式不恰當,需要改進。

(三)影響確山縣父母教養方式的因素

對問卷進行整理歸納后發現,對父母教養方式造成影響主要因素有父母文化程度、父母職業、幼兒生活環境等。

1.父母文化程度

利用卡方檢驗研究教養方式與父母文化程度間的關系,結果如表1所示,不同教養方式與不同文化程度呈現顯著差異(p=0.005)。通過比較可知:文化程度為大學的父母采用民主型教養方式的比例是46.15%,明顯高于平均水平20.79%;文化程度為小學及以下的父母采用專制型教養方式的占比為52.94%,明顯高于平均水平32.67%。

隨著父母文化程度的提高,民主型教養方式所占比例不斷增加。同時,民主型教養方式的采用在小學及以下文化程度和大學文化程度的父母中存在較大差異。父母文化程度不同,在教養方式的選擇上存在明顯的區別。這與相關學者的研究結論“父母文化程度對教養方式存在影響”一致。[8]

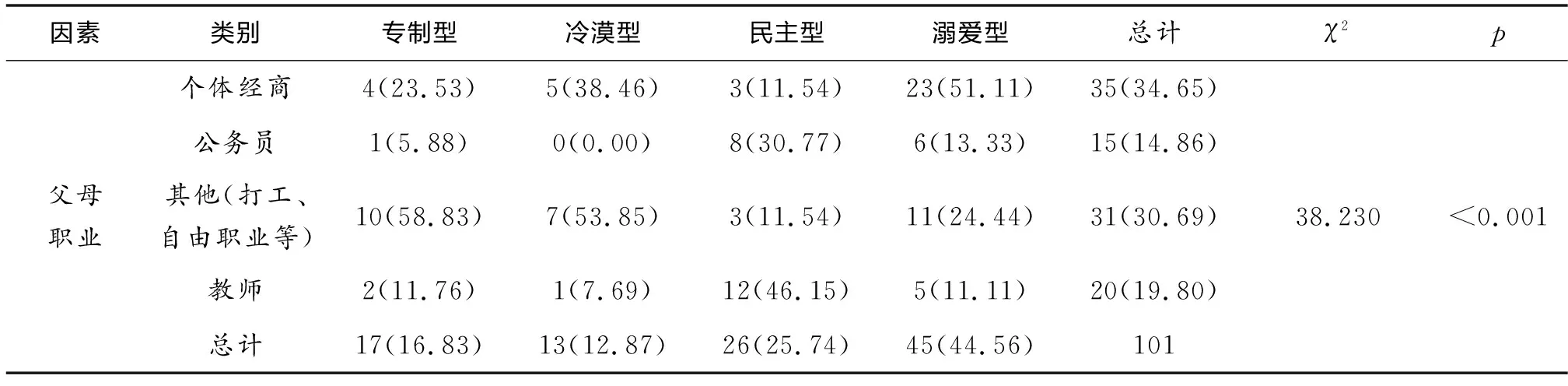

2.父母職業

利用卡方檢驗研究教養方式與父母職業間的關系,結果如表2所示,父母職業與教養方式間存在顯著差異(p<0.001)。通過比較可知:父母職業為個體經商的家庭采用溺愛型教養方式的比例是51.11%,明顯高于平均水平34.65%;父母職業是公務員或教師的家庭采用民主型教養方式的占比分別為30.77%和46.15%。

表2 父母職業與教養方式

職業為公務員或教師的父母的教養方式多為民主型,這樣的父母能夠給予幼兒更多的自由。職業為個體經商或其他(打工、待業等)的父母的教養方式以溺愛型居多,尤其是個體經商父母。出現這種情況的原因可能是個體經商父母家庭經濟條件較好,有相對優質的生活條件,能給子女提供豐富的物質資源,因而溺愛子女。這與有關研究結論“父母職業會影響教養方式”相符合。[8]

3.幼兒生活環境

利用卡方檢驗研究教養方式與生活環境間的關系,結果如表3所示,不同的生活環境不會影響父母的教養方式(p=0.057>0.05)。

表3 幼兒生活環境與教養方式

研究發現:在農村生活的家庭,溺愛型是多數家庭的教養方式,其次是專制型;在城鎮生活的父母,溺愛型也是多數家庭的教養方式,其次是民主型,專制型和冷漠型所占比例最小。結合確山縣的實際情況,在農村生活的幼兒,父親多數在外務工,幼兒大多由母親或者祖父母照顧,溺愛情況更多。在城鎮生活的家庭,家中子女較少,且多為獨生子女,因而溺愛型教養方式較多。民主型教養方式雖然比例排名第二,但在真正落實方面還需進一步提高。這與張愛玲等人的研究結論“生活在城鎮的父母教養方式多為民主型,生活環境與父母的教養方式顯著相關”不符合。[9]

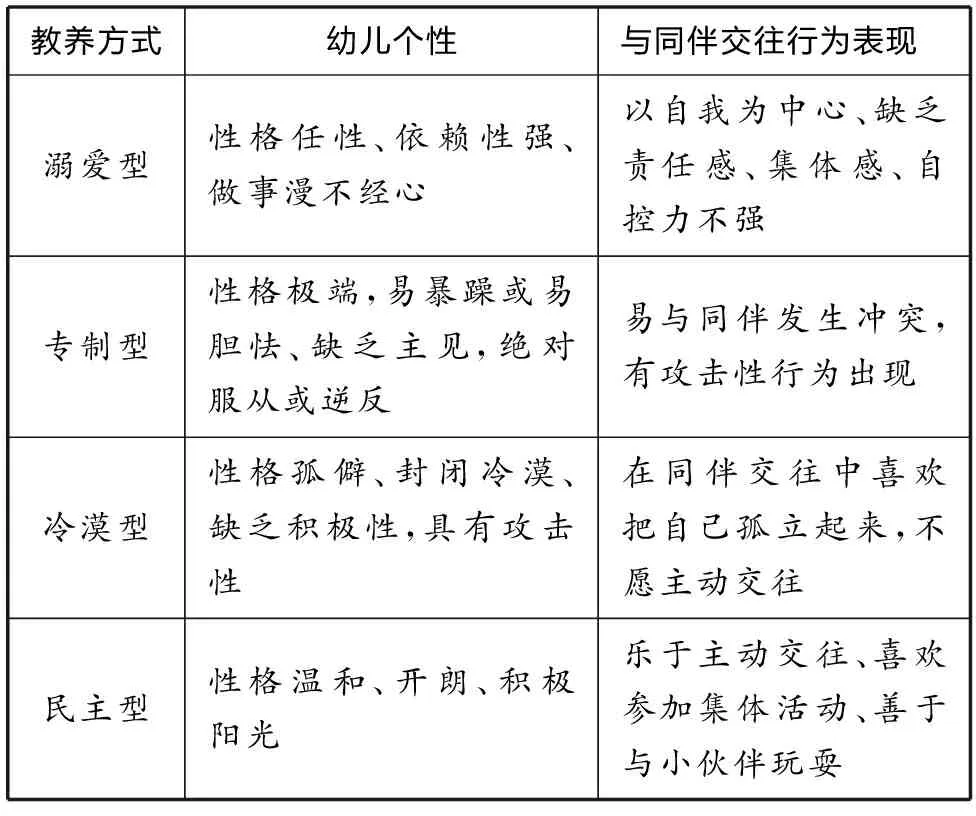

李俊清在研究中發現,父母的教養方式、受教育程度、社會地位、經濟基礎等都會影響幼兒與同伴的交往關系乃至幼兒社會化的整體發展。[1]為了更清楚地了解父母教養方式對幼兒同伴交往的影響,本文借助訪談法對部分幼兒家長及幼兒教師展開訪談,訪談結果如表4所示。

表4 不同教養方式對幼兒同伴交往影響分析表

三、不當教養方式對幼兒同伴交往行為的影響

前文已詳細分析了父母教養方式的不同類型及影響因素,以下將著重分析不當教養方式對幼兒的同伴交往行為造成的影響。不當教養方式是指父母或者監護人采取一種使幼兒經常處于被動、壓抑狀態的不合理方式,這種方式很少考慮幼兒的意愿與要求,對幼兒的教育指導采取主觀臆斷。王麗等人研究發現,在父母長期不當的教養方式下,個體會出現難以適應社會的人格特征。[3]

(一)溺愛型的教養方式會導致幼兒出現任性自私等問題行為

相關研究發現,溺愛型父母面對幼兒的各種無理要求總是會無條件包容,這種方式培養下的幼兒一旦某個要求未達到滿足,便會表現出蠻橫任性的行為,父母為安撫幼兒只能順從幼兒意愿,導致家長更加順從幼兒要求。[10]溺愛型父母通常會將幼兒放在很高的位置,把幼兒當成家里的寶貝,過于關心,過分保護。這樣的教養方式會導致幼兒出現任性自私、以自我為中心、依賴性強等行為。在與幼兒家長的訪談中發現,這種教養方式下的幼兒經常將“我不要”“我不想做”掛在嘴邊。在這種家庭氛圍中成長的幼兒,常常會出現不愿探索、不喜歡思考等行為。父母在管教幼兒時同樣無從下手,管教過輕,無法產生效果;管教過重,又于心不忍。尤其當幼兒任性時,家長也會忍不住心軟,最后只好不了了之,任由孩子任性。這樣性格的幼兒在和其他同伴交往時會遇到交往困難,進入社會較難融入集體,無法與他人建立良性循環的人際關系。

(二)專制型的教養方式會導致幼兒出現怯懦和抗爭行為

在專制的教養方式下培養出來的幼兒,可能會在與同伴相處時,表現出較強的進攻性心理或行為。[11]訪談發現,專制型父母認為“幼兒年紀小,什么都干不好,什么都不會干”。專制型父母沒有意識到幼兒能夠獨立思考,應該有更多自我表達的機會和權利。在這種教養方式下,幼兒會產生兩種極端的行為:有的幼兒會變得膽怯,過于依賴他人,對父母的話語絕對服從;有的幼兒會對父母的言語產生厭煩的情緒,不愿意按照父母的指示行動,違反父母的要求,拒絕父母的多數提議。

(三)冷漠型的教養方式會造成幼兒對同伴交往缺乏熱情

冷漠型的父母與幼兒溝通甚少,既不會對幼兒的成長有所期待,也不會對幼兒提出要求,對幼兒的想法和決策也不會主動參與。[12]這種教養方式可能會使幼兒出現焦慮和社交障礙,使幼兒不愿意與其他同伴交往,對人會表現出冷漠茫然和不知所措。這樣的教養方式無法培養幼兒的社會交往能力。在幼兒的成長過程中,父母作為幼兒的主要教養者,需要對幼兒的行為進行監督,但要注意適度,不可過熱,更不能忽視幼兒,冷漠對待。

綜上所述,父母的教養方式對幼兒的同伴交往行為有著重大而又深遠的影響,不當的教養方式會對幼兒的同伴關系與同伴交往產生巨大的阻礙。因此,父母要使用正確的教養方式,幫助幼兒學會與他人交往,促進幼兒健康成長。

四、教育建議

皮亞杰認為,同伴關系是社會道德成熟的脊梁。[13]同伴交往是幼兒演練未來社會生活的現實領地,能夠鍛煉幼兒的社會認知、社會態度和社會能力。因此,本文針對不當教養方式提出以下建議。

(一)培養幼兒的親社會行為和發展幼兒的友誼

盧樂珍等人認為,幼兒的親社會行為是指他們在與人的交往過程中,表現出來的謙讓、合作、分享、助人、友好、慷慨等有利于他人的和對集體有積極影響的行為。[14]幼兒親社會行為的培養,需要家長通過游戲和活動引導他們認識和理解具體情境中的情感和感受[15],例如開心、難過、著急、興奮等,以引發幼兒的情感體驗,引起幼兒的共鳴,啟發幼兒在與同伴交往的過程中,采取親社會行為。例如,在同伴哭泣時,父母可以引導幼兒上前安慰、擁抱。更重要的是,父母需要幫助幼兒認識到親社會行為產生的積極影響。

(二)給予幼兒更多自我表達和自我決策的機會

父母在教養幼兒時,要學會采取恰當的方式,認真傾聽幼兒的想法,尊重并采納幼兒正當合理的做法,學會對幼兒放手。在幼兒行為不會對自己和他人產生不良影響的前提下,讓其大膽實踐、勇于探索、敢于表現,學會自己處理遇到的問題。例如,在幫助幼兒與其他小伙伴交朋友時,可以和他們一起討論交友的方法與技巧。同時,父母也要認真傾聽幼兒的想法,尊重、采納幼兒的做法等。父母應該采用民主科學的教養方式,幫助幼兒鍛煉社會性發展。在與同伴交往時,被父母充分尊重的幼兒,會表現出積極傾聽他人意見、尊重他人想法、能夠與他人換位思考的行為。這樣的幼兒往往具有更強的社會交往能力。

(三)鼓勵幼兒獨立解決人際交往問題

在與同伴交往的過程中,總是會遇見各種問題,父母要學會適當防守。當幼兒遇到人際交往難題時,父母要積極引導幼兒以積極的心態對待,從旁輔助幼兒尋找解決問題的恰當方法。例如,幼兒在同伴不和自己玩耍時,父母要首先鼓勵幼兒問清原因,其次引導幼兒與對方交流,最后引導雙方重歸于好。幼兒是獨立的個體,不可能一直生活在父母的呵護和照料下,終有一天要獨立生活,要一個人面對未來生活中的事件。因此,父母要在幼兒成長的過程中,輔助幼兒、鍛煉幼兒,使幼兒在成長過程中堅實自我,不斷完善自我。

(四)注重家園共育,攜手共助幼兒成長

家庭教育是最基本的教育,其他教育都是其基礎之上的延伸。[16]父母的力量畢竟有限,能力不夠充足。當父母遇到育兒難題時,可以通過多種途徑尋找方法、尋求幫助。幼兒生活最多的地方首先是家庭,其次是幼兒園。除了父母,和幼兒接觸最多的是幼兒園教師。因此,父母可以和幼兒園教師齊心協力、強強聯手,相互交流和溝通,分享彼此的經驗和技巧,真正做到家園無縫銜接,目標統一,觀念一致。

五、結語

幼兒能夠適應社會,能夠處理好各種人際關系,在很大的程度上受其幼兒時期的教育影響。不恰當的教養方式無益于子女成長,甚至有害,積極的教養方式會對幼兒的社會性發展起到推動作用。幼兒需要快樂溫暖的童年,父母應運用正確的方式教育和培養幼兒。