情境認(rèn)知理論下高中生可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的培育:維度、路徑與教學(xué)探析

周 翔 袁章棋 朱麗東

(1.浙江師范大學(xué) 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,浙江 金華 321004; 2.西華師范大學(xué) 地理科學(xué)學(xué)院,四川 南充 637009)

一、問題的提出

當(dāng)前,全球面臨著諸多嚴(yán)峻的環(huán)境和社會挑戰(zhàn),如氣候變化、貧困、生物多樣性喪失等,阻礙著我們向可持續(xù)發(fā)展的人類命運共同體邁進(jìn)的步伐。黨二十大報告指出:“推動綠色發(fā)展,促進(jìn)人與自然和諧共生,堅持可持續(xù)發(fā)展是實現(xiàn)人地協(xié)調(diào)和中華民族永續(xù)發(fā)展的必由之路”。同時,聯(lián)合國在《2030可持續(xù)發(fā)展議程》中呼吁關(guān)注優(yōu)質(zhì)教育并提出:“到2030年,確保所有進(jìn)行學(xué)習(xí)的人都掌握可持續(xù)發(fā)展所需的知識和技能”。[1]因此,培養(yǎng)青年學(xué)生的可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)是推動構(gòu)建人類命運共同體和促進(jìn)全球可持續(xù)發(fā)展的重要保障。

高中地理學(xué)科涵蓋了自然地理、人文地理等多個領(lǐng)域,對于解決當(dāng)前人口、資源、環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展等問題,培養(yǎng)學(xué)生形成關(guān)注地方、國家和全球地理問題的意識及可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)具有重要作用。[2]目前我國一線地理教師對可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的概念和維度尚不清晰,培養(yǎng)學(xué)生可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)方式比較單一,[3]導(dǎo)致課堂教學(xué)和素養(yǎng)培育效果欠佳。從教學(xué)形式看,傳統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展教學(xué)往往忽視了真實環(huán)境與地理知識間的聯(lián)系,機(jī)械化地將可持續(xù)發(fā)展知識傳遞給學(xué)生,致使學(xué)生無法將知識理解、遷移并運用到實際。從素養(yǎng)維度看,忽視了學(xué)生情感、態(tài)度與價值觀的培養(yǎng),僅重視單向度的可持續(xù)發(fā)展知識和技能的傳遞,難以推進(jìn)學(xué)生可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)向多維度拓展。

本文選取“走可持續(xù)發(fā)展道路”章節(jié),以浩坤村的可持續(xù)發(fā)展為真實案例,探究在情境認(rèn)知理論指導(dǎo)下地理教師如何培養(yǎng)學(xué)生的可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng),旨在幫助教師明確可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的培養(yǎng)路徑,以更好地培育學(xué)生的可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)。

二、情境認(rèn)知理論與可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的概述

1.情境認(rèn)知理論的內(nèi)涵與要點

20世紀(jì)80年代末,學(xué)習(xí)理論迎來重大轉(zhuǎn)變。John Seely Brown等提出情境認(rèn)知理論。作為一種認(rèn)知心理學(xué)理論,它強調(diào)學(xué)習(xí)、思維和行為是與特定情境緊密聯(lián)系的,認(rèn)為“知識—思維—行為”轉(zhuǎn)變的過程是在特定環(huán)境和情境中發(fā)展和應(yīng)用的。[4]同時,情境認(rèn)知理論鼓勵教師在教學(xué)過程需考慮到學(xué)生所處的情境,以便學(xué)生更好地理解和應(yīng)用新知識、內(nèi)化新思想和踐行新行為。

基于情境認(rèn)知理論的地理教學(xué)要點有三。一是真實情境的創(chuàng)設(shè)。要求地理教師結(jié)合自身和學(xué)生生活經(jīng)歷,將真實情境貫穿整個課堂教學(xué),實現(xiàn)地理知識與生活情境的交融共生,觸動學(xué)生的思維與情感,激發(fā)他們的探索欲望。二是要以問題為導(dǎo)向。David Hung發(fā)現(xiàn)情境認(rèn)知理論下的學(xué)習(xí)和問題學(xué)習(xí)的本質(zhì)相同,[5]這意味著地理教師要在真實情境中嵌入真實問題,以驅(qū)動學(xué)生調(diào)動知識、遷移知識,并獲得關(guān)鍵能力。三是關(guān)注學(xué)生活動。情境認(rèn)知理論最終關(guān)注的是學(xué)生個體或?qū)嵺`共同體的思維和行為的轉(zhuǎn)化。[6]學(xué)生在個體與共同體的交互中實現(xiàn)自身的認(rèn)知、思維和行為的轉(zhuǎn)化,以深化自身素養(yǎng)。因此,學(xué)生團(tuán)隊協(xié)作交流、角色扮演等同構(gòu)性課堂活動的建構(gòu)顯得尤為重要。

2.可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的概念與維度

可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)是一個發(fā)展的、整合的概念。聯(lián)合國教科文組織提出,可持續(xù)發(fā)展教育要求學(xué)習(xí)者掌握可持續(xù)發(fā)展的知識、技能、價值觀和態(tài)度。李如意等綜合國內(nèi)外研究,認(rèn)為可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的培育是在動態(tài)學(xué)習(xí)中理解知識、掌握技能和采取行動的過程。[7]此外,也有學(xué)者從不同角度進(jìn)行釋義,強調(diào)基于情境與行為的概念,可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的形成是在真實環(huán)境中,個人或群體基于認(rèn)知、態(tài)度與價值觀綜合而產(chǎn)生的行為。[8]本文對可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的培育作如下定義:在真實情境和協(xié)作學(xué)習(xí)中,學(xué)生獲得可持續(xù)發(fā)展知識、發(fā)展可持續(xù)發(fā)展能力、保持可持續(xù)發(fā)展態(tài)度并采取可持續(xù)發(fā)展行動的動態(tài)過程。

本文將可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)劃分為可持續(xù)發(fā)展知識、可持續(xù)發(fā)展能力、可持續(xù)發(fā)展態(tài)度和可持續(xù)發(fā)展行為四個維度(見圖1)。可持續(xù)發(fā)展知識指學(xué)生理解和掌握地理學(xué)科或其他學(xué)科領(lǐng)域的相關(guān)知識和價值理念,例如可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)涵與原則,生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)三大系統(tǒng)間的聯(lián)系。可持續(xù)發(fā)展能力指學(xué)生獲取地理信息、進(jìn)行協(xié)作交流、制定地理策略與解決地理問題的能力。可持續(xù)發(fā)展態(tài)度指學(xué)生對可持續(xù)發(fā)展的有關(guān)事件保持正確的價值取向和理解、接受并積極參與到可持續(xù)發(fā)展進(jìn)程中的態(tài)度。可持續(xù)發(fā)展行為指學(xué)生基于其可持續(xù)發(fā)展的知識、能力和態(tài)度,采取的正確行為。

圖1 可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的維度

綜上,地理教師在對學(xué)生進(jìn)行可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)培育時,需理解可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的概念,并從可持續(xù)發(fā)展知識、能力、態(tài)度和行為四個維度上著手培育。

3.情境認(rèn)知理論下可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)培育的路徑

基于情境認(rèn)知理論的可持續(xù)發(fā)展教學(xué)實則是學(xué)生可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)落實和培育的過程。真實情境作為整個教學(xué)過程的重要前提,是培育學(xué)生可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的重要載體。以問題為導(dǎo)向、提出并解決地理問題的教學(xué)過程,是促進(jìn)學(xué)生可持續(xù)發(fā)展知識、能力發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。關(guān)注學(xué)生合作交流與互動,是促進(jìn)學(xué)生可持續(xù)發(fā)展態(tài)度轉(zhuǎn)變、塑造正確可持續(xù)發(fā)展行為的關(guān)鍵步驟。此外,Arnim Wiek等對學(xué)生可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)教學(xué)的調(diào)查發(fā)現(xiàn),跨學(xué)科教學(xué)的融入能夠促進(jìn)學(xué)生可持續(xù)發(fā)展學(xué)習(xí),積極參與社會活動并承擔(dān)社會責(zé)任,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的內(nèi)化。[9]因此,跨學(xué)科教學(xué)的融入是深化和牢固學(xué)生可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的重要條件之一(見圖2)。

圖2 情境認(rèn)知理論下可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)培育的路徑

三、“浩坤村可持續(xù)發(fā)展”教學(xué)探析

1.教學(xué)思路

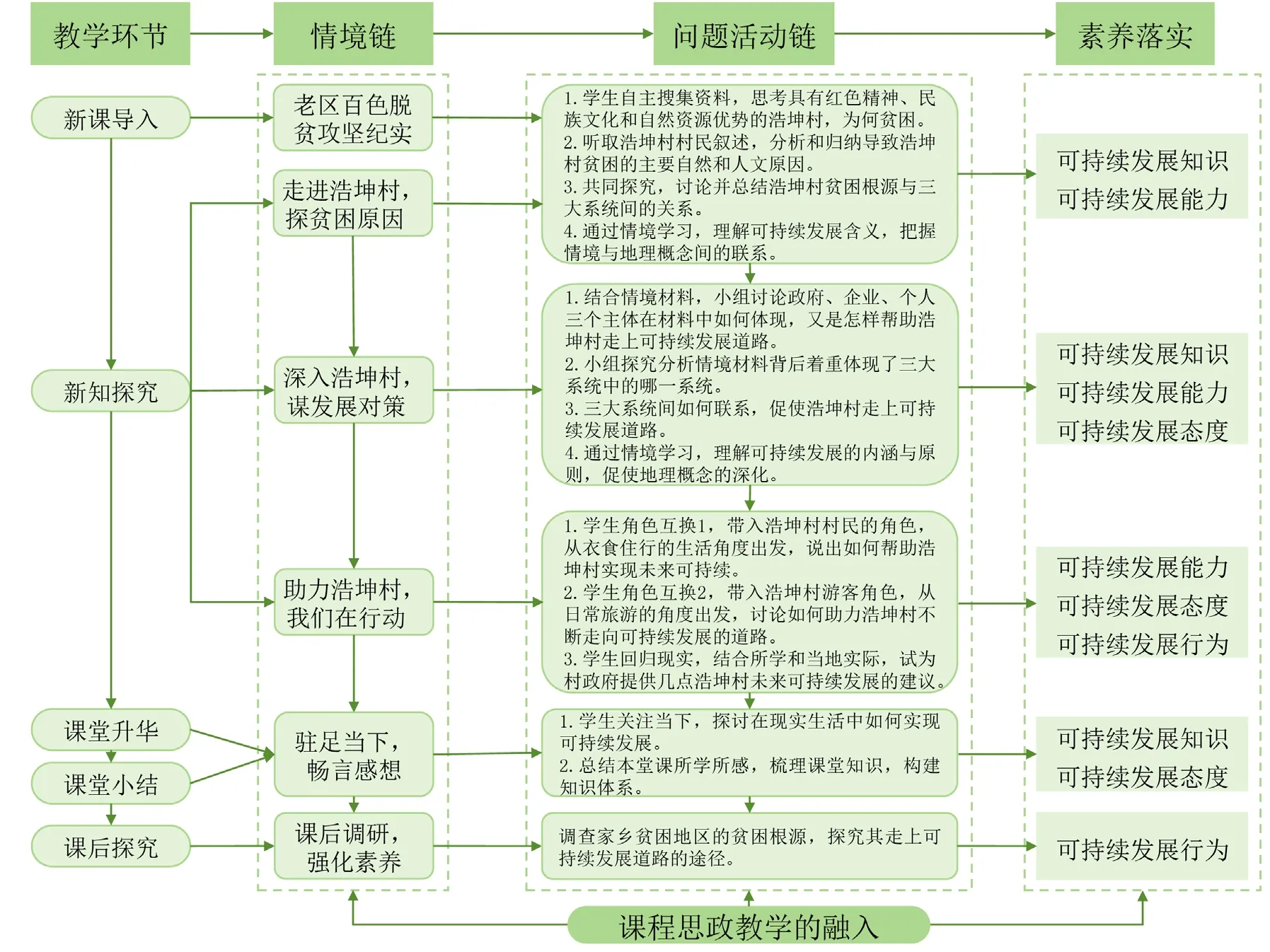

《普通高中地理課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱“新課標(biāo)”)明確指出,高中地理課程內(nèi)容的設(shè)計與實施應(yīng)密切聯(lián)系社會發(fā)展需求,響應(yīng)黨和國家提出的重要發(fā)展理念,同時,必修2中“環(huán)境與發(fā)展”模塊要求幫助學(xué)生培育綠色發(fā)展、共同發(fā)展等的可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)。[10]因此,為響應(yīng)黨和國家的倡議,本文基于新課標(biāo)和人教版高中必修《地理2》“走可持續(xù)發(fā)展道路”的內(nèi)容要求,選擇浩坤村可持續(xù)發(fā)展案例為真實情境材料,設(shè)計貼近生活實際的情境鏈條,使學(xué)生逐步了解、走進(jìn)、深入浩坤村,最終助力浩坤村的長遠(yuǎn)發(fā)展。此外,問題活動鏈條的穿插能促使地理知識與真實情境的體驗融會貫通。這既有利于學(xué)生對知識的理解,也有利于可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的培育與課程思政目標(biāo)的實現(xiàn)(見圖3)。

圖3 教學(xué)思路

2.教學(xué)過程

本文梳理“浩坤村可持續(xù)發(fā)展”的教學(xué)過程如下(見表1)。

表1 教學(xué)過程

3.教學(xué)評價

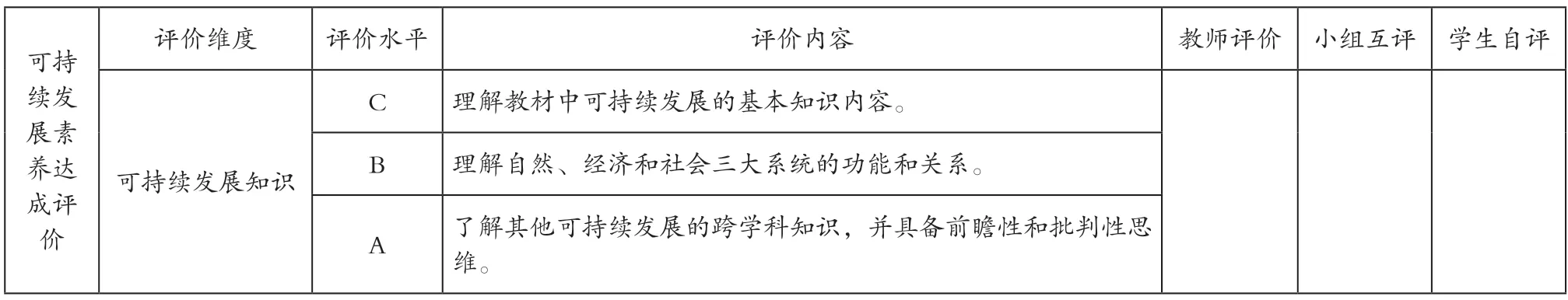

有關(guān)可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)的測評,學(xué)者們通常是在維度基礎(chǔ)上,研究學(xué)生的可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)水平。例如,王巧玲聚焦核心素養(yǎng),構(gòu)建動態(tài)可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)體系,將可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)劃分為價值觀、知識、能力和生活方式四個部分和五個能力等級。[11]因此,本文結(jié)合文獻(xiàn)、新課標(biāo)和教材將可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)中的四個維度劃分三個水平,從水平C到水平A學(xué)生素養(yǎng)達(dá)成度逐漸遞增(見表2)。

表2 可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)達(dá)成評價表

四、結(jié)語

可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng)作為發(fā)展和動態(tài)的復(fù)雜概念,需要將學(xué)習(xí)者放置于真實情境中養(yǎng)成與深化。基于情境認(rèn)知理論培養(yǎng)高中生可持續(xù)發(fā)展素養(yǎng),是地理教學(xué)模式向整體性、自主性和交互性的創(chuàng)新與探索。這不僅遵循了新課標(biāo)下對學(xué)生素養(yǎng)培育的要求,還遵循了學(xué)生知識、思維與行為轉(zhuǎn)變的準(zhǔn)則,有利于學(xué)生知識體系的發(fā)展與素養(yǎng)的落實。