凸顯學段特征是幾何入門教學的關鍵

[摘? 要] 初中階段的幾何入門教學源于小學階段對圖形的初步認識,但又體現了初中學段的特征. 比如,直線、射線和線段的教學就要重視文字語言、圖形語言、符號語言的教學,要求學生對于同一個幾何研究對象能用不同的語言進行描述、表達或轉譯.

[關鍵詞] 學段特征;幾何入門教學;直線、射線與線段

筆者最近在不同學校參加教研活動,聽了兩次“直線、射線、線段(第1課時)”,發現兩節課的教學重點“各不相同”. 本文先概述這兩節課的大致情況,并跟進思考如何進行幾何入門教學.

“直線、射線、線段(第1課時)”

觀課概述

特別說明:以下兩節課是同一課題的“同課異構”.

1. 教師Y課堂的觀課片段概述

教師Y是一名工作10年的青年教師. 這是一節隨堂課,教師Y在上課前20分鐘才知道“被選中”聽隨堂課. 教師Y課前安排了學生“自主先學”,開課之后就安排學生交流本課所學知識點. 學生在小學階段就已經學過直線、射線和線段的有關內容,對內容比較熟悉,所以本節課的開課非常順利,學生很快就說出了本節課的新知,包括直線、射線和線段的表示方法,直線的基本事實(即兩點確定一條直線). 待這些新知交流匯報完畢后,課堂時間才過半,后半節課的時間教學就進入練習階段,教師印發給學生的導學案(8K,正反)上有“大量練習”(以小題數計約23小題),由于多數練習并不難,師生核對、講評之后,就開始講評一些規律探究習題,比如下面這道練習題.

練習題:(1)經過A,B兩點共可畫____條直線.(此處圖略)

(2)已知不在同一條直線上的A,B,C三點,則經過其中任意兩點共可畫?____?條直線.(此處圖略)

(3)已知任意三點不在同一條直線上的A,B,C,D四點,則經過其中任意兩點共可畫____條直線.(此處圖略)

(4)在同一平面內有五個點,且這五個點中任意三點不在同一條直線上,則經過這五個點中的任意兩個,最多能畫多少條直線?已知平面內有n個點(n≥2),且當n≥3時任意三點不在同一條直線上,則經過其中任意兩點最多能畫多少條直線?

簡評教師Y上的這節課,新知“出來得太快”了,看似學生熱情高漲,課堂氛圍很好,學生圍繞直線、射線、線段舉了很多例子,也做了很多交流,但學生的認知大多還停留在小學層面,沒有突出初中學段的特征. 課堂后半程又花費了較多時間在規律探究問題上,比如上述練習題的前3個小問還能體現本課的教學目標,但第(4)問“從特殊走向一般”就偏離了本課時的教學目標,成為一道規律探究問題. 其實學生已在小學階段練習過這類規律探究問題,所以此題放在這節課不太恰當.

2. 教師Z課堂的觀課概述

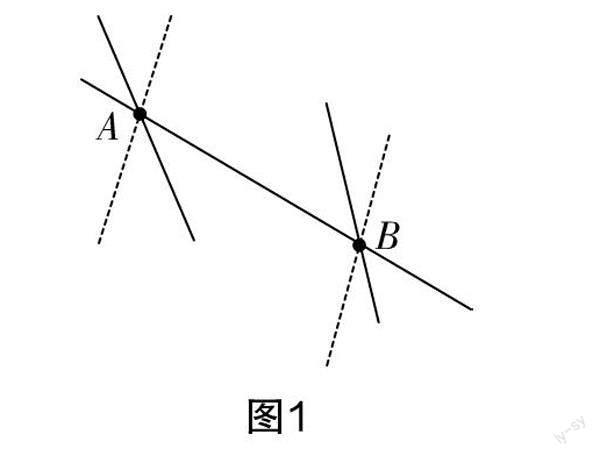

教師Z是一名工作20年的中青年教師,是大市級骨干教師. 這節課是教師Z參加本地名師工作室教研活動開設的一節研討課,借班上課,沒有提前安排學生預習. 開課之初,教師Z漸次在黑板上出示A,B兩點,然后讓學生過點A(或B)畫直線(能畫無數條),接著讓學生過A,B兩點畫直線,得出“基本事實:兩點確定一條直線”,之后“反復”(從不同角度)組織學生觀察開課階段畫出的圖形(如圖1所示).

教師Z讓學生借助圖1分別講授直線、射線、線段的表示方法,點和直線的位置關系,直線和直線的位置關系等新知識. 教師Z這樣教學的目的是讓學生發現“圖1”是一個寶藏,從中可以解讀出很多新知,然而教師Z卻沒有將“圖1”進行“分解圖示”,使得新授課的知識點呈“羅列”狀態,有點復習課梳理知識結構的意味.

簡評對于這堂課,看得出教師Z進行了精心的設計——從“圖1”這樣一個師生共同生成的“數學現實”出發,不僅通過“反復”觀察得到了直線、射線和線段的概念、表示方法,還得到了點和直線的兩種位置關系,直線和直線的兩種位置關系. 如果教師Z能在講授不同圖形的概念時,分離出一個個圖形,再在分離出的圖形旁邊進行符號表示,則更有利于學生在新知學習階段對一個幾何對象的“三種語言”(文字語言、圖形語言、符號語言)形成較為深刻的印象,也有利于學生今后繼續學習幾何對象時,能從“三種語言”的角度全面認識幾何對象.

對幾何入門階段教學的思考

1. 明辨學段特征,想清教學重點與難點

學生在小學階段就學過直線、射線、線段、三角形、四邊形等圖形,教材卻沒有給出這些圖形嚴格的定義,而是大多進行“描述性定義”;進入初中,平面幾何的學習從直線、射線、線段開始,對于這些幾何研究對象,教材都會給出定義,且這些定義的特點都是由“低維定義高維”. 比如,通過“射線”定義“角”,通過“線段”定義“三角形”,且定義一個幾何研究對象之后,教材往往還會給出這個研究對象的組成要素(比如三角形的組成要素是邊、角),讓學生明辨這些幾何對象在定義上與小學階段的不同點. 這樣設計,能讓教師知道如何組織初中幾何入門階段的教學,從而突出重點、突破難點. 以上文所述的“直線、射線、線段”的教學為例,教學重點在于三種圖形的符號表示,以及讓學生能在圖形語言和符號語言之間進行靈活切換與轉譯. 至于讓學生觀察現實世界中大量的直線、射線圖案,組織學生通過列表分析這三種圖形的端點個數、延伸性質等,這些并不是初中階段的教學重點,因為這些內容學生在小學階段就已經很熟悉了. 還有,關于“基本事實:兩點確定一條直線”的教學,教學時教師也要注意小學和初中的不同. 對于這一“基本事實”,學生在小學階段已有很多生活經驗,所以初中教學時并不需要組織學生大量舉例,而要將教學重點放在組織學生辨析“兩點確定一條直線”上,比如“為什么是兩點”“如何理解‘確定二字”“為什么只有一條直線”“能將‘直線換成‘曲線或‘折線嗎”.

2. 傳遞研究“套路”,讓學生學會研究方法

學習幾何知識時,大多是先明確研究對象(如直線、三角形),然后針對研究對象進行具體內容的研究(如研究某圖形的定義、表示方法、性質與判定等). 具體研究某個圖形時,教師還要結合圖形給出它的定義的文字表述、符號語言,讓學生能從文字、圖形、符號三種語言的認知方式來全面理解某種幾何圖形. 從這個角度來看,有些幾何課教師過分依賴PPT來呈現定義,而沒有適時進行新學概念的板書,就顯得不太恰當. 筆者認為,無論幾何圖形是否簡單,采用PPT進行“一閃而過”概念教學的方式都不太恰當,因為對學生來說,這個幾何圖形是學生進入初中后第一次學習,教師應該在黑板的主板區寫下該圖形的定義和符號表示. 在這樣的教學方式下,學生才能潛移默化地學會研究幾何的方法. 特別地,將來學生獨立遇到某種新的幾何圖形時,他們才能從文字語言、符號語言方面對幾何圖形進行歸納、概括,并理解三種不同語言之間的聯系. 此外,對于幾何圖形的學習,教師還要讓學生“回到定義”中去,因為一個圖形的定義既是它的“第一性質”,也是它的“第一判定”,后續要學習的性質定理、判定定理往往都需要先“回到定義”再進行思考.

3. 重視教師示范,引導學生學會記筆記

我國老一輩數學教育研究者傅種孫先生關于平面幾何教學曾指出,“要重視指示正規,糾正錯誤”. 對于本文關注的幾何入門階段的教學,教師也要根據新知的特點進行必要的講授示范,然后在具體的訓練、反饋環節加強糾錯或化錯教育. 比如,新學幾何對象“直線、射線或線段”時,教師要在黑板的主板區完整示范描述幾何對象的不同語言,讓學生模仿著記課堂筆記,讓幾何新知得以結構化. 學生形成記筆記的習慣之后,后續學習不同的幾何對象時就能知曉從哪些方面對幾何對象進行描述. 對于課堂上遇到的一些常見錯誤,教師可督促學生進行課堂筆記的分類整理,以便學生過段時間能進行針對性復習. 大家都知道要重視學法指導,但教師不能只進行說教,而應通過言傳身教來引導學生學會學習、善于學習. 以數學教學為例,在當前數學教學普遍運用PPT課件進行教學的現實下,教師要重視課前對板書的預設和布局,因為一個好的幾何課板書能給學生做積極的示范,能讓學生學會記課堂筆記,能促進學生學會研究幾何.

作者簡介:添彩琴(1990—),碩士研究生,中學一級教師,從事初中數學教學工作.