對條件多余試題的再認識

姜夢潔 劉冰楠

[摘? 要] 條件多余試題以往被認為是不當命題,但如今一些試題有意創設多余條件,摒棄解題套路,這符合素養立意的命題原則. 文章以2022年各地中考數學試題為例,分析其中幾道典型的條件多余試題,這些試題的條件看似“多余”,實際承載著不可忽視的育人價值,教師在相關教學與命題中應注重:豐富情境創設,踐行學科德育;構造一題多解,培養高階思維;創新試題形式,關注數學本質.

[關鍵詞] 中考數學;條件多余;試題命制

研究背景

數學試題中的已知條件并非解題的充要條件,刪去某條件仍可解題,此類題稱為條件多余試題. 這類試題在過去往往被認為命題不嚴謹、命題失誤而不應出現,但如今初中數學學業水平考試中卻開始出現形式多樣、立意豐富的條件多余試題,引發大家對條件多余試題進行再認識. 《義務教育數學課程標準(2022年版)》(以下簡稱《課標》)指出,學業水平考試的命題原則是“堅持素養立意,凸顯育人導向”[1]. 中考試題命制對于開展與評價教學具有重要的作用,而一些條件多余試題創新性地打破常規,更有利于綜合考查學生的數學素養. 下面以2022年部分省市的中考數學試題為例,分析其多余條件的創設,為教師教學與試題命制提供思路與參考.

對條件多余試題進行分析

1. 情境中的多余條件

為創設問題情境而提供的、與解題無關的條件為情境中的多余條件. 此類多余條件往往用于描述現實生活中的具體數據或數量關系,引導學生從數學的視角認識現實世界,同時彰顯數學的應用價值.

例1? (2022年北京中考)截至2021年12月31日,長江干流六座梯級水電站全年累積發電量達2628.83億千瓦·時,相當于減排二氧化碳約2.2億噸. 將數據262883000000用科學記數法表示,應為(? )

A. 26.2883×1010

B. 2.62883×1011

C. 2.62883×1012

D. 0.262883×1012

解答? 262883000000用科學記數法表示,應該為2.62883×1011,故選B.

評析? 本題考查科學記數法,能檢測學生的運算能力與應用意識. 題干中“相當于減排二氧化碳約2.2億噸”是與解題無關的多余條件,但減排量的可觀數據能帶給學生數量上的震撼沖擊,能讓學生體會到轉變生活生產方式對環境保護的作用,能讓學生增強環保意識,樹立可持續發展觀念,能發揮數學學科問題情境的育人價值,達到生態文明教育的目的.

2. 解題中的多余條件

能用于解題,但刪去后仍可用其他方法解題的條件為試題的多余條件. 此類多余條件既拓寬了知識的考查范圍,又為學生提供了一題多解的可能性,能促進學生高階思維的發展.

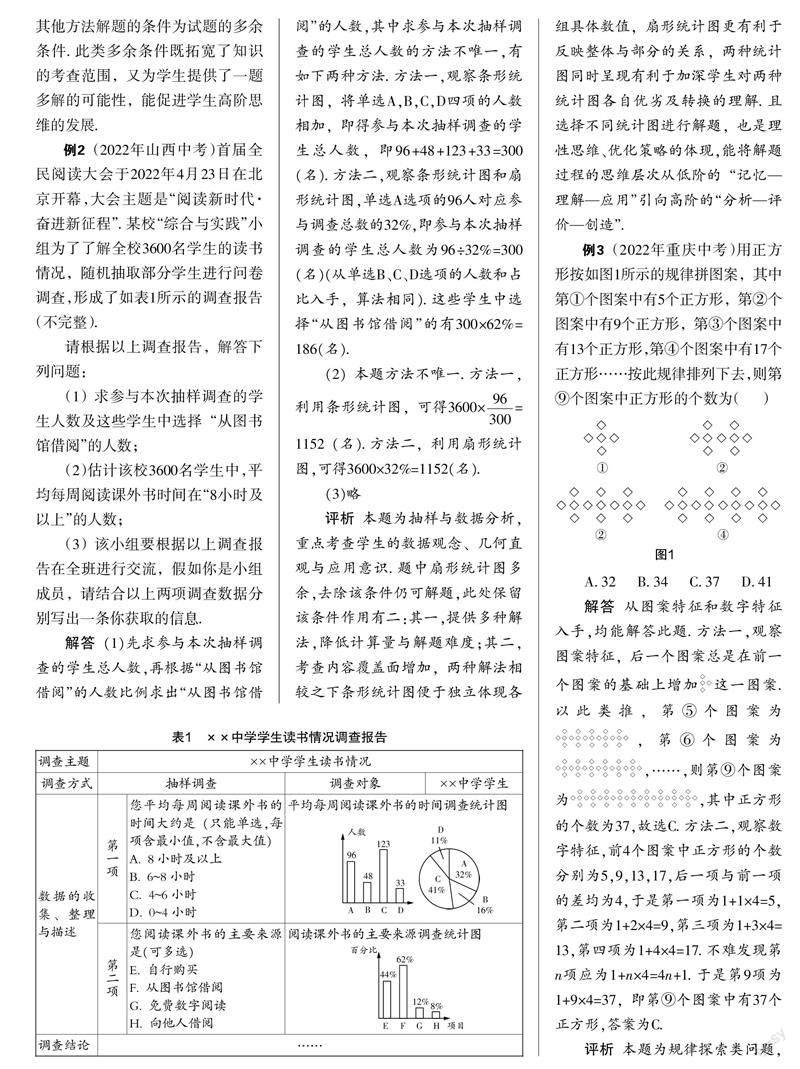

例2? (2022年山西中考)首屆全民閱讀大會于2022年4月23日在北京開幕,大會主題是“閱讀新時代·奮進新征程”. 某校“綜合與實踐”小組為了了解全校3600名學生的讀書情況,隨機抽取部分學生進行問卷調查,形成了如表1所示的調查報告(不完整).

請根據以上調查報告,解答下列問題:

(1)求參與本次抽樣調查的學生人數及這些學生中選擇“從圖書館借閱”的人數;

(2)估計該校3600名學生中,平均每周閱讀課外書時間在“8小時及以上”的人數;

(3)該小組要根據以上調查報告在全班進行交流,假如你是小組成員,請結合以上兩項調查數據分別寫出一條你獲取的信息.

解答? (1)先求參與本次抽樣調查的學生總人數,再根據“從圖書館借閱”的人數比例求出“從圖書館借閱”的人數,其中求參與本次抽樣調查的學生總人數的方法不唯一,有如下兩種方法. 方法一,觀察條形統計圖,將單選A,B,C,D四項的人數相加,即得參與本次抽樣調查的學生總人數,即96+48+123+33=300(名). 方法二,觀察條形統計圖和扇形統計圖,單選A選項的96人對應參與調查總數的32%,即參與本次抽樣調查的學生總人數為96÷32%=300(名)(從單選B、C、D選項的人數和占比入手,算法相同). 這些學生中選擇“從圖書館借閱”的有300×62%=186(名).

(2)本題方法不唯一. 方法一,利用條形統計圖,可得3600×=1152(名). 方法二,利用扇形統計圖,可得3600×32%=1152(名).

(3)略

評析? 本題為抽樣與數據分析,重點考查學生的數據觀念、幾何直觀與應用意識. 題中扇形統計圖多余,去除該條件仍可解題,此處保留該條件作用有二:其一,提供多種解法,降低計算量與解題難度;其二,考查內容覆蓋面增加,兩種解法相較之下條形統計圖便于獨立體現各組具體數值,扇形統計圖更有利于反映整體與部分的關系,兩種統計圖同時呈現有利于加深學生對兩種統計圖各自優劣及轉換的理解. 且選擇不同統計圖進行解題,也是理性思維、優化策略的體現,能將解題過程的思維層次從低階的“記憶—理解—應用”引向高階的“分析—評價—創造”.

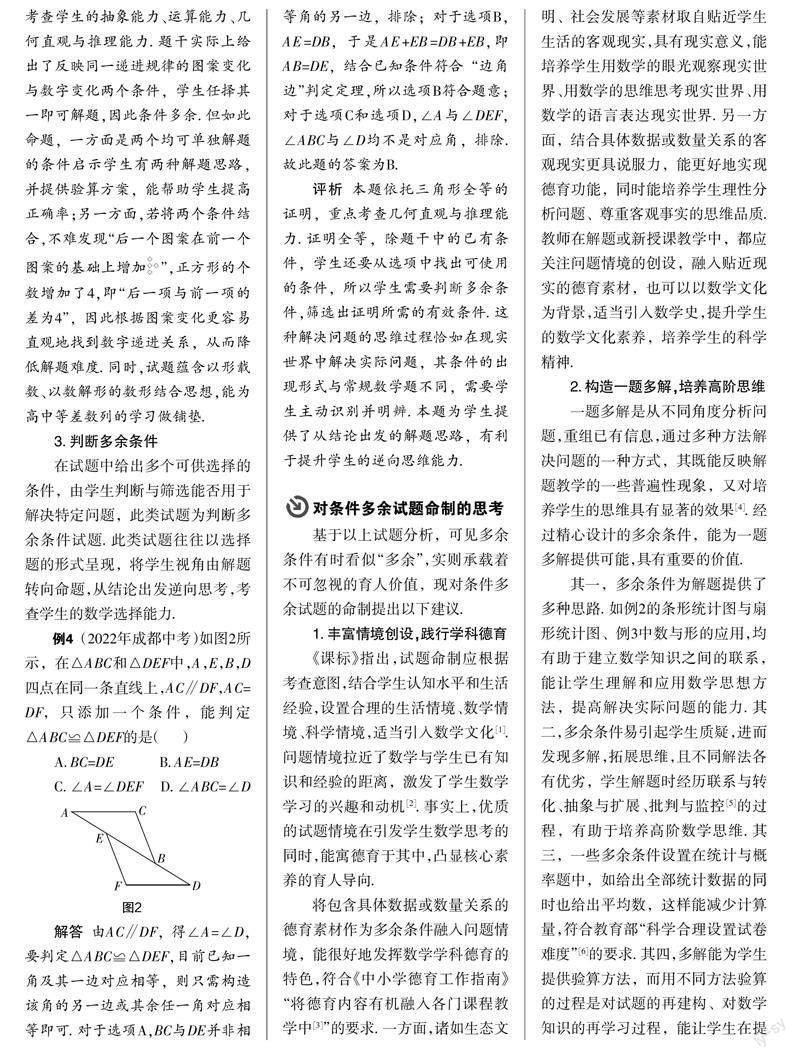

例3(2022年重慶中考)用正方形按如圖1所示的規律拼圖案,其中第①個圖案中有5個正方形,第②個圖案中有9個正方形,第③個圖案中有13個正方形,第④個圖案中有17個正方形……按此規律排列下去,則第⑨個圖案中正方形的個數為(? )

方形的個數為37,故選C. 方法二,觀察數字特征,前4個圖案中正方形的個數分別為5,9,13,17,后一項與前一項的差均為4,于是第一項為1+1×4=5,第二項為1+2×4=9,第三項為1+3×4=13,第四項為1+4×4=17. 不難發現第n項應為1+n×4=4n+1. 于是第9項為1+9×4=37,即第⑨個圖案中有37個正方形,答案為C.

評析本題為規律探索類問題,考查學生的抽象能力、運算能力、幾何直觀與推理能力. 題干實際上給出了反映同一遞進規律的圖案變化與數字變化兩個條件,學生任擇其一即可解題,因此條件多余. 但如此命題,一方面是兩個均可單獨解題的條件啟示學生有兩種解題思路,并提供驗算方案,能幫助學生提高正確率;另一方面,若將兩個條件結合,不難發現“后一個圖案在前一個圖案的基礎上增加[◇

◇]”,正方形的個數增加了4,即“后一項與前一項的差為4”,因此根據圖案變化更容易直觀地找到數字遞進關系,從而降低解題難度. 同時,試題蘊含以形載數、以數解形的數形結合思想,能為高中等差數列的學習做鋪墊.

3. 判斷多余條件

在試題中給出多個可供選擇的條件,由學生判斷與篩選能否用于解決特定問題,此類試題為判斷多余條件試題. 此類試題往往以選擇題的形式呈現,將學生視角由解題轉向命題,從結論出發逆向思考,考查學生的數學選擇能力.

例4(2022年成都中考)如圖2所示,在△ABC和△DEF中,A,E,B,D四點在同一條直線上,AC∥DF,AC=DF,只添加一個條件,能判定△ABC≌△DEF的是(? ? )

A. BC=DE? ?? ? ? ? B. AE=DB

C. ∠A=∠DEF? ?D. ∠ABC=∠D

[圖2]

解答由AC∥DF,得∠A=∠D,要判定△ABC≌△DEF,目前已知一角及其一邊對應相等,則只需構造該角的另一邊或其余任一角對應相等即可. 對于選項A,BC與DE并非相等角的另一邊,排除;對于選項B,AE=DB,于是AE+EB=DB+EB,即AB=DE,結合已知條件符合“邊角邊”判定定理,所以選項B符合題意;對于選項C和選項D,∠A與∠DEF,∠ABC與∠D均不是對應角,排除. 故此題的答案為B.

評析本題依托三角形全等的證明,重點考查幾何直觀與推理能力. 證明全等,除題干中的已有條件,學生還要從選項中找出可使用的條件,所以學生需要判斷多余條件,篩選出證明所需的有效條件. 這種解決問題的思維過程恰如在現實世界中解決實際問題,其條件的出現形式與常規數學題不同,需要學生主動識別并明辨. 本題為學生提供了從結論出發的解題思路,有利于提升學生的逆向思維能力.

對條件多余試題命制的思考

基于以上試題分析,可見多余條件有時看似“多余”,實則承載著不可忽視的育人價值,現對條件多余試題的命制提出以下建議.

1. 豐富情境創設,踐行學科德育

《課標》指出,試題命制應根據考查意圖,結合學生認知水平和生活經驗,設置合理的生活情境、數學情境、科學情境,適當引入數學文化[1]. 問題情境拉近了數學與學生已有知識和經驗的距離,激發了學生數學學習的興趣和動機[2]. 事實上,優質的試題情境在引發學生數學思考的同時,能寓德育于其中,凸顯核心素養的育人導向.

將包含具體數據或數量關系的德育素材作為多余條件融入問題情境,能很好地發揮數學學科德育的特色,符合《中小學德育工作指南》“將德育內容有機融入各門課程教學中[3]”的要求. 一方面,諸如生態文明、社會發展等素材取自貼近學生生活的客觀現實,具有現實意義,能培養學生用數學的眼光觀察現實世界、用數學的思維思考現實世界、用數學的語言表達現實世界. 另一方面,結合具體數據或數量關系的客觀現實更具說服力,能更好地實現德育功能,同時能培養學生理性分析問題、尊重客觀事實的思維品質. 教師在解題或新授課教學中,都應關注問題情境的創設,融入貼近現實的德育素材,也可以以數學文化為背景,適當引入數學史,提升學生的數學文化素養,培養學生的科學精神.

2. 構造一題多解,培養高階思維

一題多解是從不同角度分析問題,重組已有信息,通過多種方法解決問題的一種方式,其既能反映解題教學的一些普遍性現象,又對培養學生的思維具有顯著的效果[4]. 經過精心設計的多余條件,能為一題多解提供可能,具有重要的價值.

其一,多余條件為解題提供了多種思路. 如例2的條形統計圖與扇形統計圖、例3中數與形的應用,均有助于建立數學知識之間的聯系,能讓學生理解和應用數學思想方法,提高解決實際問題的能力. 其二,多余條件易引起學生質疑,進而發現多解,拓展思維,且不同解法各有優劣,學生解題時經歷聯系與轉化、抽象與擴展、批判與監控[5]的過程,有助于培養高階數學思維. 其三,一些多余條件設置在統計與概率題中,如給出全部統計數據的同時也給出平均數,這樣能減少計算量,符合教育部“科學合理設置試卷難度”[6]的要求. 其四,多解能為學生提供驗算方法,而用不同方法驗算的過程是對試題的再建構、對數學知識的再學習過程,能讓學生在提高答題正確率的同時,養成良好的數學學習習慣. 教師可專門設置以一題多解為主題的習題課,加強學生對一題多解的重視,提升學生的思維水平.

3. 創新試題形式,關注數學本質

常規題的大量訓練使學生習慣于使用解題套路,心理產生依賴,基于條件反射習慣性地將某種固定不變的方法應用于處理各式各樣的情況[7]. 但現實世界中的實際問題往往無明顯的規律可循,想將數學作為工具解決問題,就需要識別并篩選各種已知條件,排除多余條件后恰當處理有用條件,由表及里地正確認識問題和解決問題. 核心素養導向下的數學學習還要培養學生的數學選擇能力,特別是對于數學學習中的信息,教師要注重提高學生積極、主動、有意識地做出正確、合理的篩選、吸收和加工的能力[8]. 所以教師平時應命制一些非常規題型,摒棄解題套路,發展學生的創造性思維.

判斷多余條件就是一種很好的試題形式. 一方面,學生由解題視角轉換為命題視角,能提升學習興趣,且能從不同角度建構數學內容,加深對數學知識的理解. 另一方面,從結論出發尋求條件,執果索因的分析方法,是推理論證中的一種常用方法,其既能培養學生的推理能力,又能為高中階段的學習打下基礎.

結語

條件多余試題,與以往出現的由于條件互不相容[9]導致的錯題(如2011年湛江中考數學第27題、2012年恩施中考第23題,均為平面幾何證明題)不同. 2022年中考中以創新性的形式出現的條件多余試題,能拓寬學生的視野,提高學生的認知能力,增強學生的應用水平,也有助于真正考查素養,改變選拔人才機制中的高分低能現象,符合《課標》中“教學評價維度多元,全面考核和評價學生核心素養的形成和發展”[1]的要求,值得教師與命題人借鑒、推廣.

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部. 義務教育數學課程標準(2022年版)[M]. 北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]任旭,夏小剛. 問題情境的創設:基于思維發展的理解[J]. 數學教育學報,2017,26(04):15-18.

[3]中華人民共和國教育部.中小學德育工作指南[EB/OL](2017-08-22)[2022-08-08].

[4]程華. 從“一題多解”審思解題教學的思維培養[J]. 數學通報,2020,59(08):50-54.

[5]許禮光,沈瓊. 高層次數學思維的培養路徑[J]. 數學通報,2019,58(05):33-36+39.

[6]中華人民共和國教育部. 關于做好2022年中考命題工作的通知[EB/OL](2022-03-29)[2022-08-08].

[7]彭達浩,李祎.數學解題需要套路嗎[J]. 數學通報,2022,61(05):43-45+51.

[8]張文宇. 初中數學學習選擇能力研究[D]. 濟南:山東師范大學,2011.

[9]羅增儒. 數學解題學引論[M]. 西安:陜西師范大學出版社,2001.

基金項目:2021年度教育部人文社會科學研究青年基金項目“建黨百年來我國中學數學教科書學科德育演變研究”(21XJC880002),云南師范大學2023年課程思政建設項目“數學史”(00800205020502051).

作者簡介:姜夢潔(1998—),云南師范大學數學學院碩士研究生,主要從事數學教育研究.

通信簡介:劉冰楠(1986—),云南師范大學數學學院副教授,博士,碩士生導師,主要從事數學教育研究.