北朝覆頭裹背式僧服流變及其與禪修實踐的關聯性*

陸一,鄭巨欣

(中國美術學院 手工藝術學院,浙江 杭州 310002)

在隋唐以前佛衣僧服的樣式中,有一種是最外層大衣衣緣上拉至頭部、裹住背部的穿著方式,此類樣式常被學界忽略,有待深入研究。較早從服飾層面關注此類僧服的是格里斯沃爾德(A.B.Griswold),其論文提到有一種“衣角變化的不尋常變體”,并認為穿著此服飾者為冥想中的僧人。[1]336-337此后再次討論此類僧服樣式相關形象的是劉慧達[2]337-352、賈應逸[3]273-290及日本學者須藤弘敏(稱之為“覆頭衣”)[4]393-413、宮治昭[5]、山部能宜[6]145-172等人關于禪定與禪觀比丘圖像的著述。

一、古印度近似形象及西域禪修比丘僧服圖像

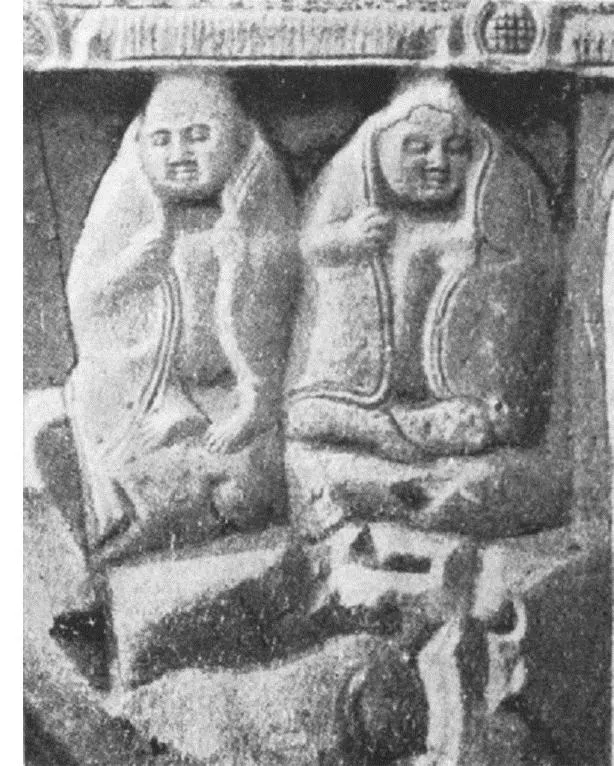

圖1 納加爾朱納康達出土造像,印度考古博物館藏①

納加爾朱納康達遺址位于阿瑪拉瓦蒂附近約97公里處,部分遺址于1926至1931年由朗赫斯特(A.H.Longhurst)挖掘,其中有一座大型佛塔、幾座小型佛塔以及一些寺院生活遺跡。遺跡中最重要的部分建于3世紀,當時該地區被伊克什瓦庫王朝(Ikshvaku dynasty)統治。3世紀初,伊克什瓦庫王朝攻占克里希納河和高達瓦里河三角洲,結束了薩塔瓦哈那王朝(又名安達羅王朝)的統治。其繼承沙塔瓦哈那王朝的政策,繼續給予婆羅門和佛教僧眾蔭庇。在薩塔瓦哈那王朝統治時期,以阿瑪拉瓦蒂為中心,南印度佛教及相關佛教建筑雕刻均得到較大的發展,大乘佛教經典因此廣為流傳。[8]19-21在其后的伊克什瓦庫王朝,國王支持傳統祭司并經常舉行婆羅門儀式,王后則對佛事慷慨布施,遺址中大塔的建造主要得益于這些宮廷貴族女性的捐贈。比較有意思的是,遺址中的一處銘文甚至提及寺廟與當時各國乃至中國的聯系。[9]120

玄奘《大唐西域記》中記載馱那羯磔迦國(即阿瑪拉瓦蒂,位于今安得拉邦克里希那河下游地區)“伽藍鱗次,荒蕪已甚。余二十多處,僧徒千余人,并多習學大乘部法。天祠百余所,異道寔多”。[10]507這說明與唐朝同時期,此地雖然佛教衰落已久,但仍留有僧徒學習大乘佛法。巴沙姆(A.L.Basham)認為納加爾朱納康達遺址佛教遺跡的風格屬于阿瑪拉瓦蒂風格,但缺乏一定的確定性和精致性。[11]92-93

納加爾朱納康達遺址造像僧服僅陰刻了衣緣部分,周身不刻衣紋,而阿瑪拉瓦蒂地區也多有佛衣無衣紋的表現形式。此外,兩地造像更多的相似性還表現在佛塔的其他浮雕嵌板上。雖然大乘佛教也在此地傳播,但無更多細節可證明所刻為禪修僧人。因是孤證,難以將阿瑪拉瓦蒂附近地區僧服形象視作中土覆頭裹背式形象之源,不過這些僧服形象提供了一種覆頭裹背式僧衣來源于古印度僧侶修行形象的證據,有待后續更多古印度圖像資料的佐證。

古印度的禪修僧人圖像以怎樣的路線進入中土呢?與南傳小乘佛教相對的北傳大乘佛教,發源于公元后的西北印度,向北進入中亞,后經河西走廊來到后秦長安,此亦為佛教傳入中國的陸上絲路路線。[12]14禪觀修行的圖像也在此路線流傳。須藤弘認為:“佛教東傳是自北印度、巴基斯坦到阿富汗,新疆為其東傳必經之路,各地營造了眾多石窟寺院,而且都與禪定修行關系密切。”[4]394因此,若按傳播路線追溯,經由古印度、中亞地區禪修僧人的形象應被首先考察,這些形象多見于今新疆地區的龜茲石窟群及吐魯番吐峪溝石窟。而對于禪定比丘圖像的定義,須藤認為,“結跏趺坐或作禪定印等禪定形,謂禪定比丘像”,其中呈觀想形態者為禪觀比丘像。[4]394其后學者也大多認同此種定義,并展開諸多討論。

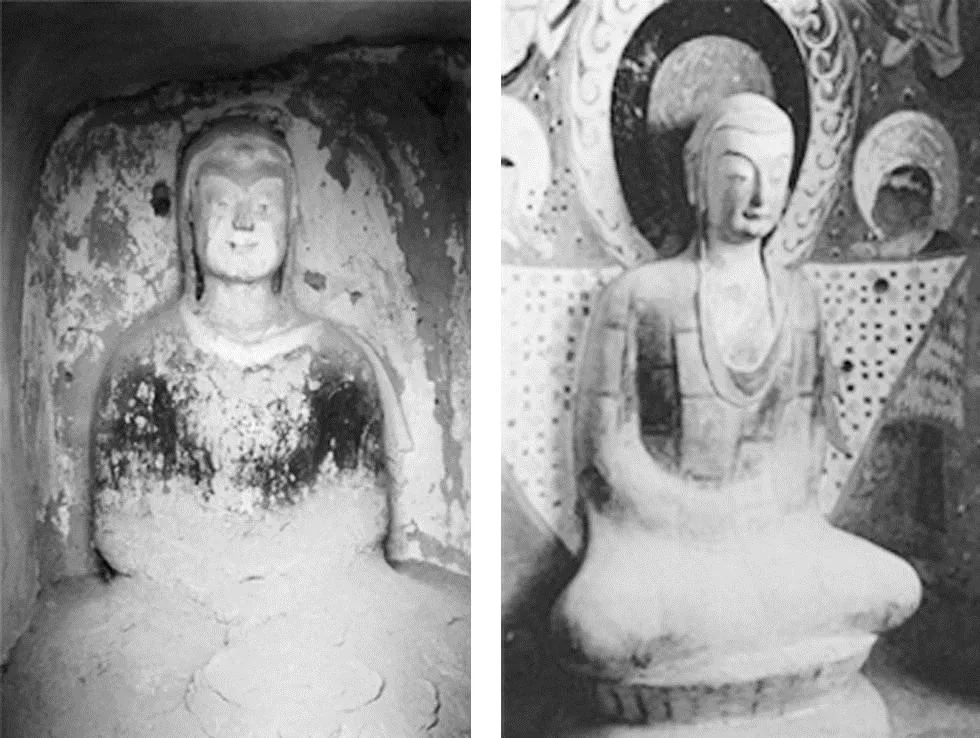

在克孜爾石窟、吐峪溝石窟的早期壁畫中,較先出現的坐禪法服是半披式大衣,其后便是覆頭裹背式法服。克孜爾石窟第77窟②東甬道券頂菱形格內,比丘坐于草墊上結禪定印,著半披式大衣,背后繪山林樹木,其正前方橫臥一禽,為觀想物。(圖2)吐峪溝石窟第42窟(格倫威德爾認為屬于修行僧窟)主室券頂側壁繪制的禪定比丘,同樣坐于林間樹下,而所著佛衣則是覆頭裹背式紅色袈裟,清晰可見衣緣繞過頰下直至頭頂。(圖3)

圖2 克孜爾石窟第77窟東甬道券頂內側壁畫比丘造像③

圖3 吐峪溝石窟第42窟主室券頂右側壁比丘圖像④

吐峪溝石窟禪定僧穿著覆頭裹背式法服的形象雖與敦煌相近,不過不能將之視為北朝此類形象的源頭。首先,吐峪溝石窟雖屬于古高昌地區較早開鑿的石窟群,但無明確紀年。賈應逸認為,第42窟與莫高窟北涼石窟相似,也應屬于北涼時期。[13]248須藤則認為第42窟不屬于7世紀以前,所以不能視為中原觀想圖的原型,不過也不能認為其模仿自中原。[4]402其次,在地理上看,古高昌處于西域腹地,與龜茲、河西地區一向關系密切。中原覆頭式僧服的源頭應是北涼,因高昌為北涼重鎮,故而吐峪溝石窟覆頭式僧服的形象與北涼風格影響下的各地覆頭式形象相似也并不奇怪。[3]287宮治昭也認為吐峪溝石窟禪定僧形象繼承了克孜爾部分圖像,但在描繪獨立的禪定僧時與云岡、敦煌(可參考西魏第285窟)兩窟存在某些聯系。[5]63不過在吐峪溝地區出現了著覆頭式法服的坐禪僧與著其他樣式法服的坐禪觀想僧并列的圖像,這也表明覆頭裹背式僧服可用于坐禪修行乃至觀想修行。

二、敦煌石窟早期與北魏云岡石窟的覆頭裹背式僧服

在敦煌莫高窟北朝壁畫中,覆頭裹背式僧服存在先后三種穿著方式:一是通肩式上拉,二是垂領式上拉,三是交領式上拉。第一類可見于第273窟內造像(圖4),比丘雖手部殘損,但應是結禪定印。若不看頸上部分,紅色的大衣似作通肩式穿著,右衣角蓋左肩之上,而實際上比丘卻是將布上拉蓋住頭部,露出面部。另外第285窟西壁小龕內禪定造像(圖5)穿著方式也與第273窟一致,但服飾更為細致,其內著僧祇支,外著多色田相大衣。敦煌莫高窟第268、第272窟(含273窟)、第275窟三窟相鄰,是國內公認的莫高窟現存最早的一組禪窟。⑤第272窟南壁千佛塑像(圖6)中出現的雙領筆直下垂的袈裟,則是第二類覆頭裹背式僧服的前身,并且在細節上與吐峪溝石窟第42窟雙領下垂式僧服極為近似。而在第285窟的比丘列像(圖7)中,除了第二類垂領式大衣上拉而成的覆頭裹背式僧服外,還有第三類交領覆頭衣。第三類還見于第254窟的黑色僧服圖像(圖8),覆頭裹背更為嚴密。第254窟、第285窟的坐禪比丘身側及身后均繪制山形,這與克孜爾石窟造像一致。

圖4 莫高窟第273窟內造像⑥(左);圖5 莫高窟第285窟西壁小龕內比丘禪定造像⑦(右)

圖6 莫高窟第272窟南壁東上角千佛圖像局部

圖7 莫高窟第285窟東頂南側壁畫局部⑧(左);圖8 莫高窟第254窟北壁壁畫局部(右)

北方中原地區的林間樹下著覆頭裹背式僧服坐禪圖像的形成,應是受到龜茲、涼州地區的影響。《魏書·釋老志》載:“涼州自張軌后,世信佛教。敦煌地接西域,道俗交得其舊式。”[14]3032據此看來,莫高窟早期的僧人修行與壁畫藝術很可能受到西域佛教的影響。另外,湯用彤《漢魏兩晉南北朝佛教史》“佛教之北統”一章中說,東晉末姚秦據關中,龜茲鳩摩羅什在長安譯經;沮渠氏占隴西,中印度人曇無讖在涼州譯經,佛教大興,并影響南北。北魏太武帝太延五年(439)滅北涼,涼州佛教也隨之傳入北魏。《釋老志》載:“太延中,涼州平,徙其國人于京邑。沙門佛事皆俱東,象教彌增矣。”[14]3032以上記載均表明,龜茲、涼州佛教影響了中原北地。湯用彤認為“武州造像,必源出涼州”[15]272,云岡造像風格源自北涼,附著于造像之上的覆頭裹背式僧服風格應當也不例外。須藤弘敏也認為中原北方地區著覆頭衣的禪定比丘像極可能源于敦煌、涼州等河西地區。[4]403

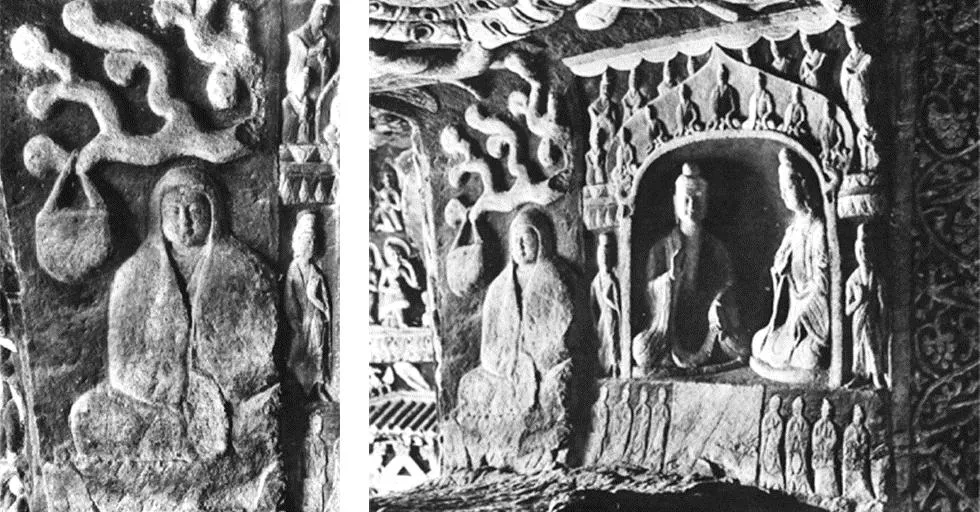

云岡石窟中的覆頭裹背式僧服形象可見于第12窟,據宿白先生分期,其屬于北魏孝文帝平城時期(471—494)。第12窟明窗東側與西側皆雕刻樹下禪定比丘造像(圖9-1);樹上掛布袋,體量略大于隔壁龕內的并坐二佛(圖9-2)。比丘將垂領式大衣上拉呈覆頭裹背式,垂下的衣角覆蓋結印雙手。明窗東西壁上還有同類著衣方式的比丘形像。云岡石窟第12窟與莫高窟第272窟、第273窟的兩類覆頭裹背式僧服存在明顯區別,與莫高窟北魏第254窟及西魏壁畫中的垂領覆頭裹背式僧服部分相似,但胸前左右兩側的衣緣拉近而非平行下垂。這些均表明云岡石窟覆頭裹背式僧服與涼州造像垂領式僧服密切關聯。

圖9-1 云岡石窟第12窟明窗西側比丘像(左);圖9-2 云岡石窟第12窟明窗西側造像局部⑨(右)

云岡石窟第12窟著覆頭裹背式僧服的禪定比丘,其體量略大于隔壁龕內并坐的二佛,這也說明禪修在北魏佛教中較受重視。北魏與劉宋在政治上形成南北對立,佛教亦有南北之分,南方重義學,北方重實行。《北山錄》云:“宋人魏人,南北兩都。宋風尚華,魏風猶淳。”宋僧慧寶注曰:“元魏高僧以禪觀行業據道,故曰淳。”[15]272《續高僧傳·魏涼州沙門釋僧朗傳》記載北涼末因城內兵力匱乏,太武帝令沙門充軍,面對因戰敗而被俘的沙門,太武帝說,“道人當坐禪行道”。[16]991-992可見,至遲北涼末到北魏初,僧人坐禪修行普遍流行。

三、東魏、北齊的覆頭裹背式交領僧服

534年,北魏分裂,高歡挾孝靜帝至鄴城成立東魏政權。《洛陽伽藍記》載:“暨永熙多難,皇輿遷鄴,諸寺僧尼亦與時徙。”[17]1東魏、北齊以鄴城為上都,以晉陽為陪都,其時佛事活動熾盛,沙門禪修也更為普遍,甚至上層貴族也投身修禪觀想的修行。北齊文宣帝高洋天保十年(559)二月“于(遼陽)甘露寺禪居深觀,唯軍國大政奏聞”[18]66。北地沙門修禪更是持續不斷,《續高僧傳》卷八載,“魏齊兩代,歷為統師”的僧統法上年十二便“投禪師道藥而出家”。[16]260-261“禪師”一職直接出現在響堂山第二窟中心方柱的銘文上,今山西天龍山石窟亦為宏禮禪師所開。[2]349《續高僧傳》載,安陽寶山寺道憑法師“八夏即登,遂行禪境,漳滏、伊洛,遍討嘉猷。后于少林寺攝心夏坐,問道之僧披榛而至”。[16]258道憑法師游歷鄴城、晉陽、伊洛一帶,遍尋禪修的好建議。可見其時鄴下、晉陽至洛陽一帶佛門禪修的盛行與發達,而覆頭裹背式僧服形象也隨著禪修實踐的深入在這些地區得以延續發展。

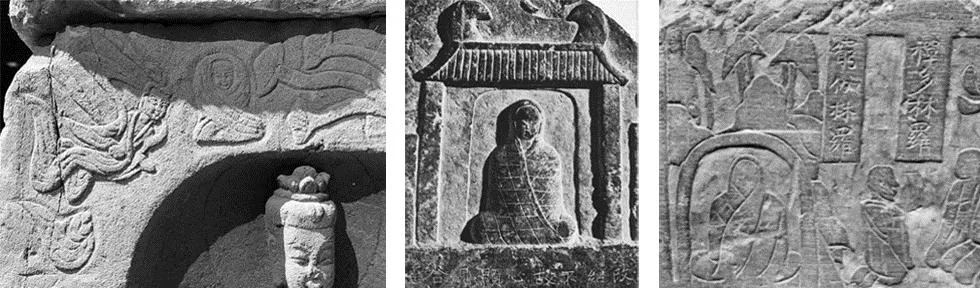

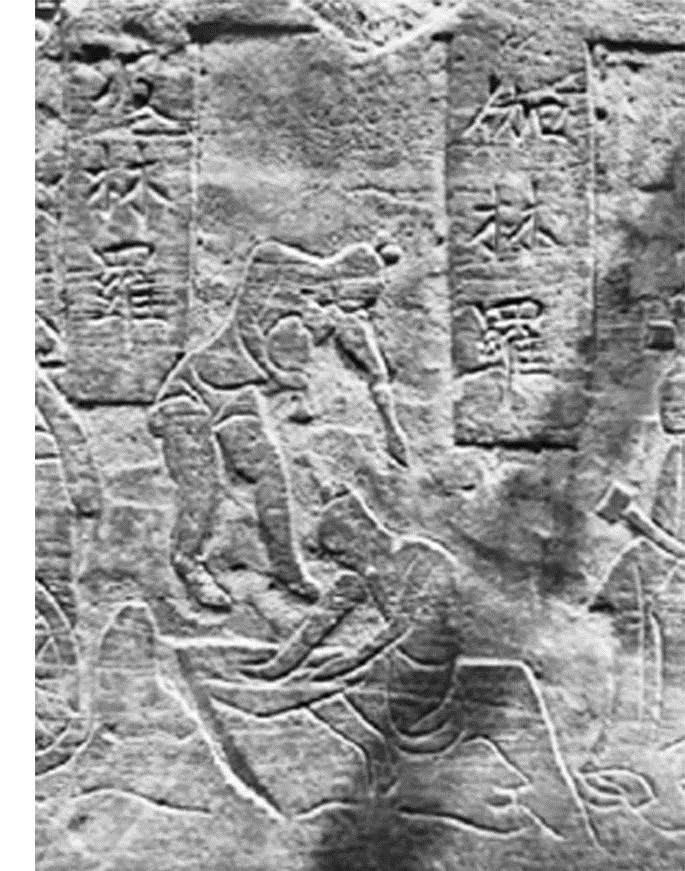

東魏、北齊的覆頭裹背式僧服形象有兩種更為簡潔的交領樣式,明顯不同于北魏云岡石窟僧服的垂領式大衣上拉樣式。在山西沁縣南涅水石刻造像(圖10)中,覆頭裹背式僧服緊緊包裹比丘身體,僅順衣勢單線陰刻的衣紋與云岡僧服近似。瑞士瑞特保格博物館(Rietberg Museum)收藏的一件河南東魏天平三年(536)造像,其中的比丘坐于屋形龕內,也為此著衣方式(圖11),與之身形類似的還有山西晉城青蓮寺出土的北齊乾明元年(560)曇始造像碑座上的比丘造像(圖12)。曇始造像碑座上的比丘身后刻有山林,周身亦僅幾條陰線刻衣紋以表示其交領形態,但其交領的方式卻與前兩身比丘像相異。此林間禪定圖像旁刻有銘文“窮伽林羅”,依據北涼所譯的《大方等陀羅尼經》卷一,其即“十二夢王”(又稱“十二神王”)之一。

圖10 南涅水石刻造像局部,南涅水石刻館藏(左);圖11 東魏天平三年河南造像,瑞士瑞特保格博物館藏(中);圖12 北齊乾明元年(560)曇始造像碑座,晉城博物館藏(右)

古印度佛衣僧服為一塊長方布,并不縫制衣袖,更無交領之說。而中土卻有掩衣之論,即中國服飾史上的左衽、右衽之說。雖然一片方布不存在門襟左開右開、左衽右衽[19]168的問題,但中土僧眾卻模仿世俗穿著,將僧服前領作左右掩衣之狀。中原傳統服飾中的右衽指穿衣者的左衣襟在右側部分之上,左側衣襟長于右側,反之則為左衽。東魏、北齊轄內,西魏敦煌的交領覆頭裹背式僧服衣緣斜向下直至腿部膝蓋處,左右“衣襟”的一長一短可明確表明掩衣的上下結構。若僅以掩衣上下結構來看,北魏莫高窟第254窟北壁圖像(圖8)、晉城北齊曇始造像碑座圖像(圖12)之僧服為右衽,而南涅水石刻造像(圖10)、東魏天平三年(536)河南造像(圖11)、莫高窟西魏大統四年(538)、五年(539)第285窟壁畫圖像之僧服(圖7)為左衽。僧服搭左肩,則右側衣的部分長于左側,便很自然地呈左衽之狀。右衽的掩衣法是帶有漢人特色的著衣方式,明顯區別于律典與傳統天竺僧服。

關于北朝左衽的問題,既往研究多引《北齊書·王纮傳》的記載:“(纮)年十五,隨父在北豫州。行臺侯景與人論掩衣法為當左,為當右。尚書敬顯儁曰:孔子云:‘微管仲,吾其被發左衽矣。’以此言之,右衽為是。”[18]365不同于胡族,漢人著衣以右衽為上。《南齊書》記載,與“木衣卉服之長”相異的北族之酋“辮發左衽”,也表明“左衽”是與南齊掩衣方法相異。周錫保也認為“左衽的衣制,是北族同漢族在衣式上不同的制裁”[20]136。

不過,《北齊書·王纮傳》所載對話仍需細致分析。對話所在的北豫州在今河南滎陽市附近。《魏書·地形志》載:“魏治汝南安城,晉治項。司馬德宗置司州。泰常中復,治虎牢。太和十九年罷,置東中府。(東魏)天平初罷,改復。”[14]2536可見此地為北魏、東魏、北齊所轄。《禪靜寺剎前銘敬史君之碑》載:“公名□,字顯俊,平陽泰平人。蓋虞舜之苗裔,田敬仲之后也。”[21]575田敬仲即陳完,春秋時齊國大夫。敬顯儁自認為是其后人,對于中原正朔有著明顯的認同感。其為平陽郡泰平縣(今山西襄汾)人,并曾在與西魏的戰爭中任汾州刺史,不久后轉為晉州刺史。巧合的是,山西晉城的曇始造像碑像為右衽之狀,這可能與統治階層親近漢族文化有關。雖無法明確王纮為何部族,但北朝諸多胡姓均出自太安郡狄那縣,王纮應亦屬胡族。王纮反駁敬顯儁云:“國家龍飛朔野,雄步中原,五帝異儀,三王殊制,掩衣左右,何足是非!”[18]365他認為北朝崛起,雄霸中原,衣服左衽右衽,并無差別。而侯景奇其早慧,并賞賜名馬,明顯是贊同掩衣左右不應有對錯之分。

北魏的服飾改革其實始自道武帝,經孝文帝加大力度,至孝明帝時便得到南朝士族的認可。[22]303如此看來,或許“掩衣左右”的問題不應該存在于東魏,但實際情況卻相當復雜。山西大同南郊區田村北魏墓(簡報推測為太和年間)出土的陶俑(圖13)僧服均為左衽,若將僧服的覆頭部分忽略,陶俑的服飾(陶俑身上部分,但陶俑也是戴帽子的,不過衣帽分體)其實與上文所言東魏北齊覆頭裹背式僧服十分近似。這些隨葬陶俑的主人為平城上層人物,應該是保留了鮮卑傳統的服飾觀念。[23]110無獨有偶,這種與覆頭裹背式僧服相似的左衽世俗服飾還可見于云岡石窟一期第17窟(“曇曜五窟”之一,始于460年)南壁東部大龕寶壇(圖14)。顯然,這些鮮卑上層貴族供養的造像或陪葬陶俑,并不細究左衽右衽,或者說即使在北魏太和改制時期仍刻意保留了鮮卑舊俗。而承襲北魏制度的東魏、北齊,雖已鮮卑化但其漢民基礎廣大,故采取了左右兼容、華夷混同的方式,這體現在交領覆頭裹背式僧服上便是左右掩衣均可采用。

圖13 田村北魏墓陶俑(左);圖14 云岡石窟17窟南壁東部大龕寶壇左部(右)

四、覆頭裹背式僧服與禪修實踐的關聯性

細究圖像,便會發現著覆頭裹背式僧服的坐禪比丘像有著可對應的經文與信仰思想。山西上黨地區南涅水石刻(圖10)中,上半部分的坐禪比丘與下半部分的“樹下思惟”像共用一樹,意為二人同處修行,故可將此地的坐禪冥想形象與西晉竺法護所譯的《樹下思惟十二因緣經》聯系起來。[24]55澤州地區乾明元年曇始造像則同時與彌勒信仰、密藏修行有關。其銘文云:“大齊乾明元年,……敬造龍華像一軀。”此段銘文正上方所刻正是著雙領下垂式僧服的禪定像,與“龍華像”及“彌勒”信仰有關,而像座上著覆頭裹背式僧服的“窮伽林羅”夢王卻又與密藏《大方等陀羅尼經》夢行分卷第三所載形象對應。由此可見,北齊民間坐禪修行、供養未來佛與修持《大方等陀羅尼經》并不沖突。

結合石刻與經文可知,其時覆頭裹背式僧服與“樹下入禪三昧”的組合已是普遍共識。經文描述“窮伽林羅”夢王的形象云:“若有比丘于其夢中,見有一樹華果茂盛,于其樹下入禪三昧。見如是者,即是窮伽林羅。”“華樹”與“入禪三昧”相搭配。在西域及北魏石窟中常與覆頭裹背式僧服一起出現的水瓶,也在碑座上的另一段畫面中出現,被題名為“伽林羅”的人沐浴使用(一人所持水瓶,向下傾倒狀,圖15)。這一場景符合《大方等陀羅尼經》關于“窮伽林羅”的另一段描述:“若有大臣于其夢中,見有諸人持諸水瓶,洗浴其身坌,種種香著凈潔衣。見如是者,即是窮伽林羅。”可知,常伴隨禪修僧服一同出現的水瓶應該是用來沐浴清潔、輔助修行的。

圖15 山西晉城青蓮寺乾明元年曇始造像碑座“伽林羅”

禪修與僧服的關系其實在《禪經》(即《坐禪三昧經》)中便有提及:“身著染服,心應不染,慈三昧力,能令不染。”“染服”即為僧服,著僧服可提醒自己“心應不染”。后文又說到:“學戒清凈,善信倚樂,學諸禪定,一心智慧,樂處閑靜,……坐臥行住,知時消息,不令失度,致疲苦極,調和寒溫,不令惱亂,是謂益慈。”因此,禪定修行中還需要閑靜、調和寒溫,覆頭裹背式僧服可擋住雙耳減少雜音,又能起到保暖作用。

然而依據律典,覆頭裹背式僧服不應出現在民居村落或需禮敬其他沙門的場合。《十誦律》載:“應……不覆右肩,不覆頭。”《四分律》載:“不得覆頭入白衣舍,式叉迦羅尼。”諸律不允許“覆頭”的原因也較一致,其中《摩訶僧祇律》記載比較詳細,說是因為這種形態“如放逸淫女,如賊細作,如新婦,如采蜜人”。但是如果天氣寒冷,則允許穿著俗服與“覆頭”。《舍利弗問經》載:“如來先云,若寒國土,聽諸比丘身著俗服及覆頭首。”《摩訶僧祇律》載:“覆頭者,盡覆及兩耳,不得覆頭行入白衣家。若大寒雨雪患頭風,得覆半頭一耳。若放恣諸根,覆頭入家內者,越學法。狂、癡、心亂無罪。是故說,不得覆頭入家內,應當學。”“大寒雨雪患頭風,得覆半頭一耳。”這也說明“覆頭”實為保暖(還特地提到是為頭部保暖)之用。此外,北宋余杭沙門釋元照(1048—1116)所撰《四分律行事鈔資持記》提到“今時帽覆入俗須除”。可見,沙門進入俗眾聚居之處不能覆蓋頭部,同時,北宋覆頭式僧服被實際穿著使用,出現了以帽覆頭代替以衣覆頭的情況。

覆頭裹背式僧服并不為日常穿著,乃是用作保暖防風、輔助禪修,以達到禪定狀態。這或許就是覆頭裹背式僧服并不如其他僧服形象那樣常見于造像、壁畫,卻又往往與林間樹下或窟龕結合的原因。

五、小結

覆頭裹背式僧服形象隨著禪經、修行實踐從古印度流傳至中亞、西域,再進入河西走廊。龜茲地區禪定圖像山中林間的設定影響遠及吐峪溝、敦煌以及中原北地。同時,北魏佛教受涼州佛教的影響,北涼石塔上的垂領式禪定僧服至北魏云岡石窟即變為保留衣角垂覆的覆頭裹背式僧服。覆頭禪僧形象在敦煌也多有出現,有三種類型。東魏、北齊僧服除了風格趨于簡化外,覆頭裹背式僧服多為交領形態。僧服的交領衣襟形似右衽,這可能與北族漢化、北地漢民的著衣習俗有關。而律典規定不可穿著覆頭裹背式僧服進入俗眾聚落地區或禮敬僧人的場合,表明覆頭裹背式并非日常穿著方式。不過關于此類著衣問題的出現,也正說明覆頭衣確實曾被使用于早期沙門修行之中。

① 圖1采自A.B.Griswold.ProlegomenatotheStudyoftheBuddha’sDressinChineseSculptureArtibusAsiae,1964/65(4): 342.

② 見趙莉《克孜爾石窟分期年代研究綜述》,《敦煌學輯刊》,2002年第1期,第147—151頁。第77窟屬于克孜爾石窟壁畫中較早出現的一批,且應至晚不超過中原北地北魏時期(386—534)。

③ 圖2采自新疆維吾爾自治區文物管理委員會、拜城縣克孜爾千佛洞文物保管所、北京大學考古系編《中國石窟:克孜爾石窟2》,文物出版社1989年版,第21頁。

④ 圖3采自謝繼勝《西域美術全集:高昌石窟壁畫卷》,天津人民美術出版社2016年版,第5—8頁。

⑤ 在年代問題上,學界對于莫高窟第272窟(含273窟)存在分歧,多數學者稱之為“北涼三窟”之一,但宿白推測,其年代應接近北魏太和八年至十一年(484—487),至太和十八年(494)遷洛后不久。這就涉及一個誰先誰后的影響問題。莫高窟第254窟年代為北魏。第285窟為禪窟,北壁有西魏大統四年(538)、五年(539)題記,年代確定。見賀世哲《敦煌圖像研究:十六國北朝卷》,甘肅教育出版社2006年版,第8頁;宿白《中國石窟寺研究》,生活·讀書·新知三聯書店2019年版,第343、351頁;王惠民《敦煌佛教與石窟營建》,甘肅教育出版社2017年版,第110、108頁。

⑥ 圖4、圖6采自敦煌研究院編《莫高窟第266~275窟考古報告》,文物出版社2006年版,第603、608頁。

⑦ 圖5采自敦煌研究院編《敦煌石窟全集:塑像卷》,商務印書館2003年版,第46頁。

⑧ 圖7、圖8采自敦煌研究院編《敦煌壁畫·魏晉南北朝(1)》,江蘇美術出版社1998年版,第17、45頁。

⑨ 圖9-1、9-2采自〔日〕水野清一、長廣敏雄《雲岡石窟:西暦五世紀における中國北部佛教窟院の考古學的調査報告(第八巻、第九巻、第十一洞および第十二洞)》,京都大學人文科學研究所雲岡刊行會1953年版,第46、48頁。