基于地理核心素養培育的高中研學旅行活動設計

--以“茅蘭溝國家森林公園”為例

溫倍颯,顧成林,姜 靜,洪雪瑩

(1.佳木斯大學理學院,黑龍江佳木斯,154007;2.佳木斯市第一中學,黑龍江佳木斯,154003)

研學旅行是地理實踐的全新方向。[1]研學旅行作為一種綜合性實踐活動,能夠有效地將地理學知識應用于實踐。教材中的地理知識系統地陳述了何時、何地產生了何種現象,理論知識居多。將課本知識與研學旅行結合起來,能夠讓學生更加直觀地感受為何、將要如何。研學旅行將地理知識實踐化,學生在研學旅行中探究地理學蘊含的奧秘,通過現實所見加深自己對區域和景觀中各種自然地理現象的認識。在高中地理學科中開展研學旅行活動,可以讓教師更加清楚地為學生解釋地理教材中的知識,有助于培養學生從要素綜合的視角觀察和分析地理現象的意識,培養學生運用所學知識和地理工具解決問題的能力。

為貫徹新課程改革要求,引導學生從地理的專業視角認識和欣賞自然環境,培育學生人地協調觀、綜合思維、區域認知和地理實踐力等地理學科核心素養[2],本活動以“賞澗深林茂,研北國風光,探自然之本”為主題,以茅蘭溝國家森林公園為研學課堂,立足湘教版高中地理教科書和《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》的要求,引導學生運用所學知識和地理工具,通過考察、實驗和調查等方式在野外獲取地理信息,并以綜合視角分析地質地貌的形成原因,推理其演變過程,認識地理環境與人類活動之間的相互影響。

一、地點與路線

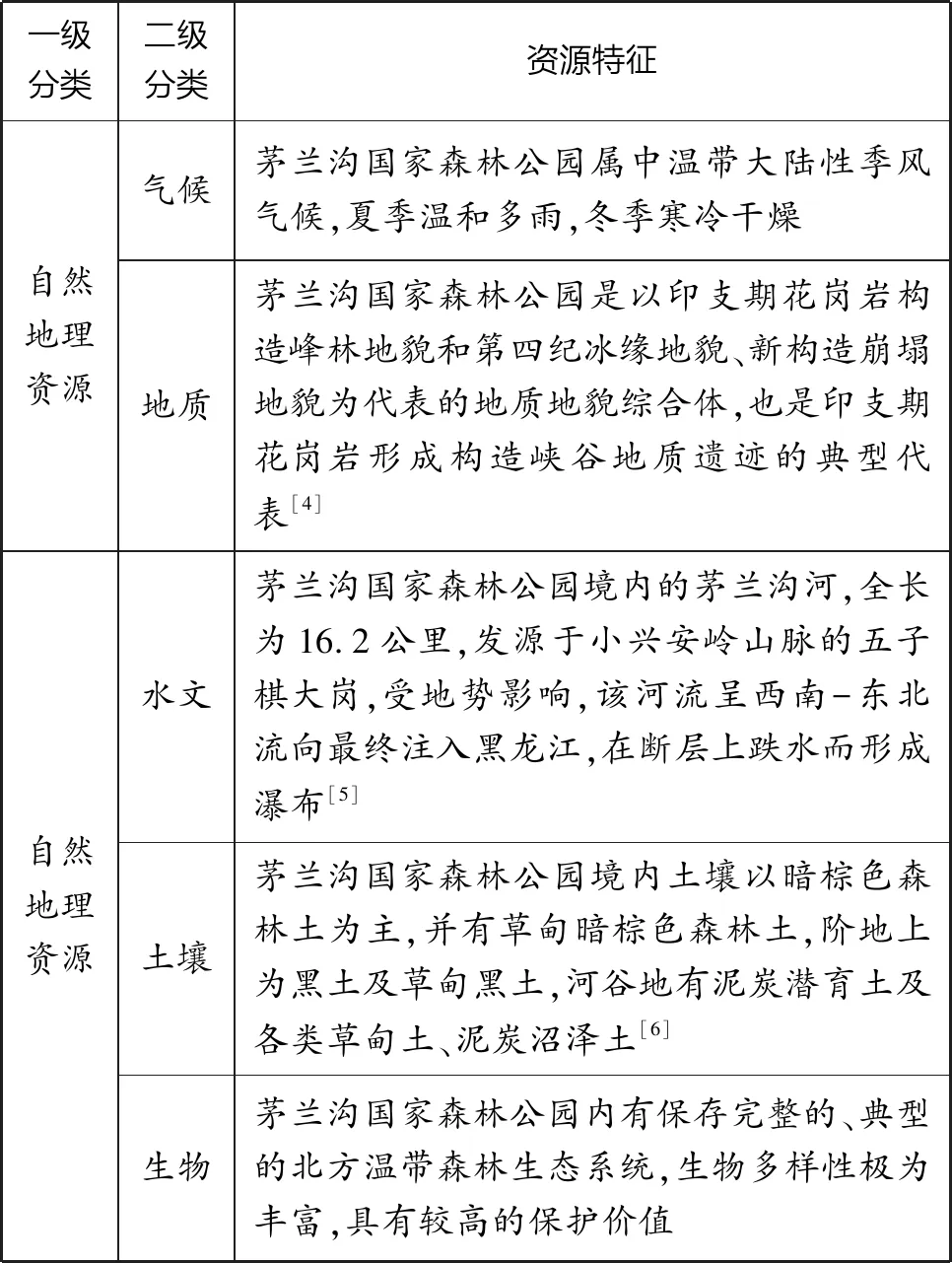

本次研學地點選定為位于黑龍江省小興安嶺北麓的茅蘭溝國家森林公園。茅蘭溝國家森林公園北靠烏云鎮,東臨黑龍江,西南與烏伊嶺前衛農場相接,集山奇、水秀、林茂、潭幽、瀑美于一身,是旅游、度假、科考、攀巖的旅游勝地,素有北方“九寨溝”之稱。[3]茅蘭溝國家森林公園擁有極其豐富的森林資源、地質資源和水資源,典型且獨特的地質地貌使茅蘭溝國家森林公園成為地理學及相關學科研學旅行的理想之地。通過查閱文獻資料及實地考察,篩選整理出茅蘭溝國家森林公園的自然地理研學資源的詳細介紹,如表1所示。

表1 研學地點自然地理研學資源匯總

基于上述主題,結合茅蘭溝國家森林公園的自然地理環境,為較好地將氣候、地質、水文、土壤、生物等自然地理要素融入研學活動,探究各要素之間的本質聯系和作用效應,本次研學旅行選取了烏金灣(茅蘭溝峽谷)→三階潭(岸邊)→神龜載物→黑龍潭(茅蘭瀑布)→白樺林為研學路線,如圖1所示。

圖1 茅蘭溝圖家森林公園研學路線

二、研學目標

結合研學主題,從知識、思維、能力、實踐力和價值觀等多個方面將本次研學旅行的研學目標設計如下。

第一,能夠運用所學理論知識收集與處理自然地理環境各要素的信息,基于資料收集與實地考察,探究斷層峽谷的形成過程,分析該地崩塌現象多發的原因;能夠掌握判斷巖石和識別植被的基本方法,形成在野外識別和解釋地貌的意識和能力。在學習地理時,實地考察、提取信息、總結知識與運用知識是學生必不可少的能力。首先,在書本中,學生缺少對地理實踐力的實際應用,因此,研學旅行的首要目的就是要讓學生運用所學的理論知識,收集與處理自然地理信息。其次,學生可以動手收集相關資料,基于資料信息與實地考察,自主探究斷層峽谷的形成過程,分析該地自然現象的成因。最后,要使學生掌握判斷巖石和識別植被的基本方法,要能根據巖石和植被判斷地貌,從宏觀和微觀視角分析自然現象,綜合培養學生的區域認知能力。

第二,在野外考察的基礎上,能夠將氣、地、水、土、生等自然地理要素作為切入點,從要素綜合和時空綜合的角度分析地質地貌的形成原因,推理其演變過程。每一個地方的地貌、氣候、水文、土壤和植被都有其特點,這五個要素是互為整體的、相互作用的。教師要在研學過程中引導學生觀察路上的每一處細節,使學生在分析過程中全面、系統、動態地認識地理環境,感悟人類生存的地理環境是一個綜合體的內涵。在這個過程中潛移默化地增強學生的綜合思維能力。

第三,學會使用水質檢測盒、閱讀等高線地形圖和運用地理信息技術解決實際中的地理問題,提升地理實踐的行動能力。研學活動是一種綜合性的實踐活動,教師設計野外考察問題的目的在于提高學生的行動意識和行動能力。因此,教師可設置相應的活動內容,演示儀器和設備的使用方法,向學生說明技術手段的原理,引導學生學會使用多種常用的地理設備或技術解決實際的地理問題,提升學生的地理實踐力。

第四,在充分理解茅蘭溝國家森林公園地質地貌的基礎上,認識滑坡、泥石流現象發生的危害和學習防治措施,能夠正確看待地理環境與人類活動的相互作用,形成尊重自然、與自然和諧共處的態度。地理學科是以人與自然為研究對象的基礎學科,在設計研學活動時,教師應注重將教學內容與學生的生活經驗密切聯系起來,讓學生在自然和社會的大課堂中學習地理知識,培養學生的人地協調觀。此外,學生需要在理解茅蘭溝國家森林公園地質地貌的基礎上,學習不同的自然災害現象、其危害性和防治措施,學會敬畏自然、尊重自然和保護自然。

三、活動實施

本研學旅行活動的設計流程如圖2所示。

圖2 地理研學活動設計流程圖

(一)研學前期準備

1.前期實地考察與路線規劃

首先,教師應通過線上線下等多種途徑搜集茅蘭溝國家森林公園的氣候、地貌、水文、土壤、生物資源等自然地理特征及其人文地理特征的相關資料,制定初步的野外考察路線。其次,教師應前往實地踩點考察,在途中做好文字記錄,對沿途能夠設置教學內容的重點景觀拍照保存。最后,綜合考慮任務量、研學點特色、師生體力與時間的合理性,深入對比分析,確定最終的研學路線。

2.學生分組及知識準備

在研學活動前期,教師需要充分考慮學生的性格、知識儲備量、學習風格和地理素養基礎等因素,根據組間同質、組內異質的原則對學生進行分組。在做好分組工作的基礎上,教師選派組長,讓每個小組通過合作探究的方式做好考察地點背景知識資料的收集工作,以保證在正式開展研學課程前學生具備一定的知識儲備。

3.安全教育

為了讓研學旅行更順利地進行,教師團隊需開展研學動員大會,對學生開展詳細的安全教育工作。教師需要提醒學生在野外活動中安全第一,要時刻聽從在場教師的指導,不得擅自行動。另外,教師可以提前印發全體成員的通信錄,在出發前確保每名學生攜帶好通信設備,以免在途中出現失聯的情況。

4.物資準備

本次研學旅行預計在野外考察1天,教師和學生需提前羅列物資清單,按照清單內容準備所需物資,如運動鞋、飲用水、干糧、手機、急救小藥箱、地質錘、土壤標準色卡、水質監測盒、素描本、繪畫鉛筆和研學手冊等物品。

(二)活動內容

具體的研學活動內容,和對應的課標要求和設計意圖如表2所示。

表2 茅蘭漢國家森林公園研學旅行活動內容設計

四、活動評價

本研學活動評價包含前期評價、實施評價和后期評價三個部分,主要運用學生自評、組內互評和教師評價相結合的多元主體評價方式進行定量評價。同時,在研學后期的評價量表中額外增添“教師寄語”定性評價欄目。該欄目要求教師根據學生的具體情況撰寫評語,有效改善了唯分數的評價方式的弊端。

研學活動實施評價量表的設計參考了《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》中的附錄2“地理學科核心素養水平劃定”中的水平2、水平3和水平4。[2]在其基礎上結合本研學課程的活動內容進行設計,依據學生在研學旅行活動中的具體表現,開展持續性的學習評價。該評價量表能夠較全面地反映學生地理核心素養的發展狀況。評價量表的具體內容如表3所示。

表3 研學旅行評價量表

在定量評價的基礎上,教師還要根據學生在研學旅行活動中的學習態度、地理實踐技能的運用、表達交流能力和小組合作能力等方面的表現進行定性評價,最終結合學生的綜合表現給出綜合性評價。

五、總結與反思

茅蘭溝國家森林公園景色優美,基礎設施完善,有豐富的資源和便利的條件。立足黑龍江的森林資源,創造開放性的研學環境,從實際出發設計本次研學活動方案。該方案的實施可讓學生置身于野外環境中觀察地理事象,探究地理問題,有利于學生地理核心素養的培養。研學旅行活動的開展也是對帶隊教師地理專業素養的考驗。自然界中各地理現象及其形成機制極具復雜性,在活動開展過程中教師可能無法詳細解答學生提出的所有地理專業問題。因此,研學旅行活動的導師團隊須包含高中地理教師和有野外科考經驗的高校地理教師等專業人員,提升地理素養,方能保證研學旅行活動更順利地實施。