道路橋梁施工材料的信息化管理與應用

摘要:隨著大橋、特大橋數量爆發式增長,材料浪費及工期問題頻發。信息化技術的應用可以有效改善此類問題。文章采用案例研究法,基于信息化技術在具體項目的融合路徑,對二維碼、BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)、物聯網等信息化技術在道路橋梁施工中的應用要點進行詳細介紹,研究發現信息化技術在施工各個環節都可以有效提升施工質量和效率。文章旨在為后續道路橋梁施工提供借鑒。

關鍵詞:BIM;道路橋梁施工;信息化;工程管理;物聯網

中圖分類號:U415.1;U445.1" " "文獻標識碼:A" " "文章編號:1674-0688(2024)12-0069-04

0 引言

隨著城市化進程的不斷加快,道路橋梁等基建也迎來爆發式發展,特大橋、大橋數量迅速增加,信息化技術逐漸融入道路橋梁工程管理中[1]。相關課題一直是學者們的研究熱點,例如:朱詳炬等[2]指出,BIM(建筑信息模型)與GIS(地理信息系統)技術的結合在道路橋梁施工材料管理方面提供了全新的數據支持,驗證了數字化平臺在優化施工方案和降低材料浪費等方面的顯著成效;黃建云[3]的研究表明,實時監控系統記錄材料的使用情況有效提升了橋梁材料的有效追溯能力;邵雪軍等[4]以南通市橋梁群運維平臺為例,展示了信息化管理在橋梁材料維護中的應用優勢,指出該平臺的實時監控和數據分析功能有效減少了對人工管理的依賴;陸維[5]基于“數字化+物聯網”技術開發了橋梁施工管理系統,實現了材料管理和質量監控等環節的智能化優化。我國在橋梁施工材料信息化管理方面已經取得了一定的成果,在前人研究的基礎上,本文通過分析二維碼、BIM、物聯網技術在某道路橋梁施工項目中的具體融合路徑,旨在豐富各種技術融合落地路徑的研究,為我國道路橋梁施工信息化發展提供參考。

1 項目概況與施工材料信息化管理技術的應用

1.1 項目概況

本項目位于某高速公路段,共分為3個標段。其中Ⅰ標段全長20.2 km,標段包括大橋1座、中橋3座、小橋5座。主橋跨徑231.3 m,為預應力混凝土塔梁墩固結體系多索面斜拉橋。主梁多采用連續箱梁形式,以提高整體剛度和承載能力。斜拉橋結構剛度大,經濟性好。橋面以上塔高47.1 m,塔柱采用矩形截面,橫橋向寬度為2.6 m,順橋向塔身寬度為5~9 m。 斜拉索采用環氧涂層高強度鋼絞線。

1.2 施工材料的信息化管理應用

本項目涉及多類建筑材料的管理與使用。材料進場、存儲、運輸及使用的全流程管理至關重要。項目規模較大且材料種類繁多,傳統的管理方式難以確保數據的精準和透明。因此,引入多項信息化技術來實現材料管理的精細化和高效化。

信息化技術可以在各個階段妥善做好物料儲備,既避免物料不足,也防止過多剩余。本項目主橋施工采用預制構件現場吊裝安裝方式。在主橋的物料管理中引入二維碼、BIM、物聯網等信息化技術。前期通過二維碼技術對各個預制構件進行編碼[6],保證原材料的制作過程透明及現場物料管理信息化系統末端搭建。同時和物聯網技術結合做好信息化集成與控制,通過BIM技術加強材料的采購、出入庫和現場耗用等工作環節的管理[7],為項目決策提供依據。

1.3 項目前期準備

1.3.1 二維碼數據庫搭建

二維碼技術主要用于材料的入庫、出庫和追蹤管理。需要對預制構件廠家進行交底及要求,出廠前將預制構件的產品信息、加工信息、質檢信息等錄入二維碼管理平臺,生成并打印出二維信息追溯碼,貼在相應的材料上,形成材料其本身特殊的身份證明。

每批次材料進場后均生成唯一對應的二維碼標簽,包含材料名稱、數量、規格、進場時間、存儲位置等關鍵信息。在施工過程中,工作人員通過掃描二維碼即可獲取材料的實時信息,實現了材料狀態的快速查驗和追蹤,避免了傳統管理中手動記錄的煩瑣與易錯,提高了材料管理的精準度和效率。

1.3.2 BIM技術模型搭建

BIM模型在前期階段介入內容主要包括模型建立及維護、材料策劃和方案論證方面。傳統管理模式下項目在施工材料質量管理和進度管理方面重視程度不夠,并且無法全面把控。BIM技術可以將建筑構件和項目進度、成本等數據集成展示。

預制構件廠要登錄Web端創建新項目,并添加賬號進入項目列表共享項目。同時,通過BIM技術同步分樓層、分專業上傳模型,并設置二維碼物料跟蹤模板,進行賬號權限設置,由管理員統一管理。使用插件端將BIM模型輕量化處理、整合上傳。通過PC端選擇單構件或組構件,根據構件類型及分類編碼生成二維碼,添加所需信息,打印成貼紙形式。制定施工計劃并存儲在監控平臺上,監控平臺生成派工單,打印操作證,并分派給相關的施工人員。

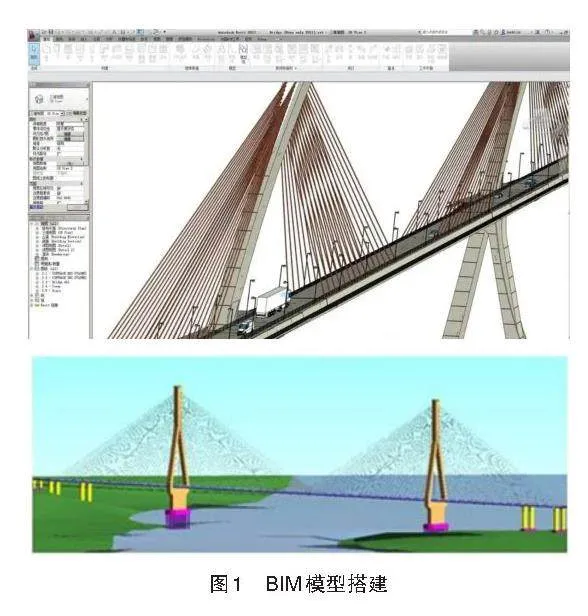

BIM模型搭建如圖1所示,通過將材料信息集成到BIM模型中,管理人員能夠在三維模型中實時查看材料的存儲位置和使用情況。

本項目中的每種材料在BIM模型中都有對應的節點信息,結合二維碼項目實現了材料的可視化展示和狀態實時更新。這種集成應用極大地提升了材料管理的透明度。

1.3.3 物聯網末端傳感器搭建

為了確保材料在存儲和運輸過程中的安全和質量,本項目引入了物聯網技術進行實時環境監控。在前期準備階段,要在材料倉儲區域和運輸設備上安裝溫濕度傳感器和振動監測器。

2 信息化技術應用過程與實施成效

2.1 二維碼技術的應用

二維碼技術顯著提升了材料信息的追蹤與管理效率[6]。通過為每一批次材料生成唯一的二維碼,項目管理人員能夠在材料入庫、出庫及使用過程中實現實時的信息記錄和狀態監控。實施過程中,要先進行二維碼讀取及檢查并進行施工準備,然后在出廠、運輸和到貨后進行跟蹤,項目要同步進行資料管理二維碼。

在施工過程中,任何批次材料的使用情況都可以通過掃描二維碼輕松追溯。這對于加強材料質量控制和項目的整體透明度具有重要意義。在施工過程中的任何一個環節發現材料質量問題,項目管理人員都可以迅速找到有質量問題的材料并追蹤相關信息。

2.1.1 二維碼讀取

施工人員通過二維碼掃描裝置掃描包含施工人員信息和施工計劃信息的二維碼,從二維碼中讀取對應的施工人員信息和施工計劃信息,施工人員按照施工計劃中的信息領取材料和施工設備,進行施工準備。

2.1.2 物料全過程追蹤

在物料上粘貼對應的二維碼標識,并通過系統移動端App掃描后才出廠。項目物資設備部門接收物料時利用二維碼掃描入庫,系統信息實時反饋給工程部、構件廠等用戶,工程部監控物料使用狀態并合理組織施工。

2.1.3 資料管理二維碼

在構件進場或施工流程中,先確定構件在模型中的精確位置,然后將與此工程相關的各類附件(包括圖片、表單、視頻等)與二維碼進行綁定。這樣便可以通過掃描二維碼,便捷地獲取相關信息,以輔助技術管理、質量監控及安全管理等多方面工作。

2.1.4 智能化施工管理

結合BIM技術與二維碼技術,實現異形構件物料跟蹤及施工安裝,提高施工效率[7],將建筑構件信息二維碼化,使建筑中的所有構件具有唯一身份,通過質量安全App管理平臺在手機端即可獲悉該構件的材質、位置、檢查、驗收等關鍵信息。

2.2 BIM技術對施工材料管理的優化作用

利用BIM技術可以建立材料倉庫,從傳統的Excel文檔和簽字接收方式向智能化轉型。數字化管理方式對材料的加工運輸采購過程進行把控,對材料進行編碼,通過掃描領用,材料領取時間、用量實時自動更新,大大強化了建筑材料在采購、運輸和加工過程中的監控管理。

BIM技術在道路橋梁施工材料管理中的應用,為項目帶來了顯著的優化效果。通過建立三維模型,BIM將材料信息與施工流程緊密結合,使得材料的使用和管理更加直觀和高效。每種材料的屬性、數量和位置都可以在模型中清晰顯示,項目管理人員能夠一目了然地掌握整個施工過程中的材料狀況。

在本項目中,BIM技術為管理人員提供了實時更新的材料信息。當材料入庫、使用或出庫時,相關信息會立即反映在BIM模型中。這種實時性確保了數據的準確性和及時性,避免了因信息滯后導致的施工問題。管理人員不再需要依賴紙質記錄或分散的數據而是可以直接通過BIM模型獲取最新的材料信息。

材料的可視化管理也是BIM技術的重要優勢。通過三維模型,項目管理人員能夠在施工前清晰了解材料的空間分布和使用方式。這種可視化效果幫助施工人員更好地理解施工方案。模型中預設的材料清單與實際使用情況的對比能夠實時反映材料的庫存狀態,從而為后續的材料采購和管理提供依據。

BIM技術還促進了各專業間的協同工作。在一個綜合的BIM環境中,設計、施工等各專業的管理人員能夠在同一平臺上共享信息,實時交流,及時調整方案。不同專業的人員可以在模型中共同查看材料使用情況并提前發現潛在的沖突和問題。

項目實施的反饋顯示,BIM技術的應用使得材料管理的效率提升了40%。在減少材料浪費的同時確保了施工質量。通過精準的材料管理,項目管理人員在成本控制上取得了良好的效果。

2.3 物聯網在材料存儲運輸中的安全保障

物聯網監控平臺采集數據接入示意圖如圖2所示,將采集到的環境數據實時傳輸至信息化管理系統。當監測到異常情況時,系統會自動發出警報,通知相關人員進行處理,從而有效保障了材料質量。

物聯網技術在道路橋梁施工材料的存儲與運輸中發揮了重要的安全保障作用。通過在材料存儲區和運輸設備上安裝傳感器,項目能夠實時監控環境條件,如溫度、濕度和震動等。這樣的監測手段確保了材料在整個存儲和運輸過程中的安全性。

在材料存儲環節,物聯網技術通過傳感器持續監測倉庫內的溫濕度以確保材料存儲環境符合規定標準。對于一些對環境敏感的材料,環境條件的微小變化都可能影響其性能和安全。實時監測能夠在發生異常時立即發出警報,管理人員可迅速采取措施。

運輸過程中物聯網技術同樣發揮著關鍵作用。車輛上安裝的GPS和傳感器能夠實時追蹤材料的位置和運輸狀態。如果在運輸過程中發現溫度或濕度超出安全范圍,系統會立即通知相關人員進行處理。這種動態監控大大降低了材料在運輸過程中的風險。

在應用物聯網技術后,項目管理人員對材料安全的管理能力得到了顯著提升。數據分析顯示運輸過程中材料損壞的概率降低了50%,有效減少了因材料問題導致的施工延誤。這種安全保障不僅確保了材料的完整性,也提升了項目整體的執行效率。

物聯網技術的應用使得材料管理從被動響應轉變為主動監控。通過數字化手段,項目實現了對材料存儲和運輸的全面監控,確保了在整個施工過程中材料的安全與合規。這樣的技術保障為道路橋梁施工的順利推進奠定了堅實的基礎。

3 結語

本文分析了二維碼技術、BIM技術、物聯網技術及信息化管理系統在具體項目中的融合路徑。研究發現,這些技術的融合顯著提升了材料管理效率并增強了施工現場的安全性和透明度。二維碼技術實現了便捷的材料追溯;BIM技術通過可視化模型促進了高效協作;物聯網技術確保了材料存儲和運輸的安全。本文主要側重于材料信息化管理的集成落地應用,未深入探討材料使用情況的實時反饋和動態更新機制。下一步研究可以重點關注反饋機制的構建,以便從多方面保障信息化管理效率。

4 參考文獻

[1]吳遠佳.數字化+物聯網技術理念在智慧橋梁施工管理中的應用[J].江蘇建材,2024(3):162-163.

[2]朱詳炬,高平.基于BIM和GIS的數字智能化管控平臺的構建及在橋梁項目管理中的應用研究[J].價值工程,2024,43(19):161-164.

[3]黃建云.信息化監控技術在高速公路橋梁周期性養護中的應用[J].中國新技術新產品,2022(14):131-133.

[4]邵雪軍,王軼,項子儒,等.橋梁群運維管理平臺構建與應用[J].中國交通信息化,2024(5):35-38.

[5]陸維.“數字化+物聯網技術”理念在智慧橋梁施工與管理中的應用研究[J].西部交通科技,2024(6):158-160.

[6]黃偉修,蘇海迪,丁鵬.二維碼在橋梁施工中的應用[J].黑龍江交通科技,2018,41(6):130-131.

[7]朱松.BIM技術在建筑工程項目管理中的應用研究[J].城市建設理論研究(電子版),2024(29):77-79.

*廣西科技計劃項目“基于大跨徑拱橋施工的智慧工地建設技術研究與應用”(桂科AB20297028)。

【作者簡介】朱思明,女,廣西博白人,本科,工程師,研究方向:道路橋梁施工材料的信息化管理與應用。

【引用本文】朱思明.道路橋梁施工材料的信息化管理與應用[J].企業科技與發展,2024(12):69-72.