基于透鏡效應的災害風險感知理論框架研究*

尚志海

(嶺南師范學院 地理科學學院,廣東 湛江 524048)

公眾災害風險感知會對防災減災救災效果產生巨大影響。因此,決定人們如何應對災害危險的是其對風險的主觀判斷及接受程度[1]。災害風險感知研究始于1969年STARR對可接受風險的研究[2],國外風險感知影響因素研究主要有兩個流派,一是以SLOVIC為代表的心理測量流派[3],二是以DOUGLAS為代表的文化理論流派[4],心理測量范式和文化理論研究都只解釋了一小部分風險感知數據[5-6],因此風險感知研究很長時間沒有形成統一的理論體系。直到1988年,地理學專業學習背景的KASPERSON和其他學者提出了風險社會放大概念[7],將風險社會放大用于解釋為什么某些被專家評估為較小的風險事件會引發強烈的社會關注[8],其理論中的漣漪效應是描繪風險事件影響的形象比喻。

在國內外風險感知研究過程中,“風險社會放大框架及漣漪效應”被學者們大量引用,時至今日仍是受到廣泛應用的風險感知理論框架[9]。國內對風險社會放大理論的研究主要是理論引入及介紹、理論的應用探討兩個方面[10-11]。但是自風險社會放大框架提出至今,就有很多不同的聲音[12],例如風險社會“放大”能否包括“縮小”?風險社會放大的結果如何評價?此外,由于一些研究不支持風險社會放大框架中的“漣漪效應”,心理學家提出了“心理臺風眼效應”[13],認為:在風險感知中,距離災害中心越近,公眾心理水平越平靜,與“漣漪效應”中風險感知特征相反。風險感知是否遵循漣漪效應,不同學者各執一詞。總的來說,風險社會放大框架具有一定理論優勢,但是其并沒有對風險感知影響因素及其相互關系給出明確解釋,沒有充分地考慮個體風險感知會有怎樣的不同和為什么有這些不同。

近年來,災害發生過程中主客觀風險的差異越來越受重視[14],有學者認為風險感知的偏差大小取決于建構主體與客體之間的心理距離,距離可以很好地解釋個體感知風險與客觀風險的差異[15]。本文在現有研究的基礎上,借鑒物理學上的凸透鏡成像規律,將透鏡效應引入到災害風險感知研究中,結合地理學、災害學、心理學等方面的研究成果,深入挖掘風險感知過程、差異及其影響因素,用于指導災害風險溝通與信息傳播,有利于學科交叉融合和理論創新。

1 基于透鏡效應的災害風險感知框架

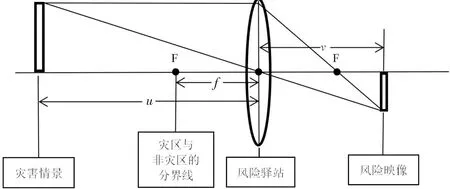

本文引入的透鏡效應是指凸透鏡成像規律,其原理是:物體放在焦點之外,在凸透鏡另一側成倒立的實像,實像有縮小、等大、放大三種;物距越小,實像越大。物體放在焦點之內,在凸透鏡同一側成正立放大的虛像;物距越大,虛像越大。在此,借用透鏡成像規律來分析災害風險感知的過程、結果及影響因素。在風險感知透鏡效應中,風險驛站相當于凸透鏡,風險驛站包括政府機構、社會團體、大眾媒體、公眾等各種風險傳播主體。災害情景相當于物體,災害情景信息相當于光線,風險感知的結果稱之為風險映像,焦點(F)為災區與非災區的分界線,f為焦距,物距(u)為災害情景到風險驛站之間的距離,像距(v)為風險驛站到風險映像之間的距離(圖1)。據此,災害風險感知就是災害情景信息經過風險驛站接收、處理和傳遞,從而形成風險映像的過程。

圖1 基于透鏡效應的風險感知原理示意圖

災害風險感知透鏡效應解釋如下:

1)根據透鏡成像規律,物理學對實像和虛像進行了區分,實像不能用眼睛直接觀察,但是可以成像在光屏上;虛像可以直接觀察,但無法成像在光屏上。從目前的研究成果來看,雖然關于公眾風險感知特征是存在“漣漪效應”還是“心理臺風眼效應”有不同見解,但是不同群體的風險感知存在差異,是被學者們共同認可的[10,13-14]。作者認為,旁觀者和受災者對災害的風險感知有著本質上的差別,這種差異在風險感知透鏡效應中表現為:其風險映像分別呈現為實像和虛像。

首先,談及風險,不確定性是風險的核心屬性。如果災害情景是已知和確定的,“風險”這個術語就毫無意義,風險感知也就無從談起。從風險的概念出發,災區受災者對當下災害情景的感知更多是一種真實體驗之后的感受和體悟,這種體驗主要會影響其對未來災害風險的感知。對于受災者來說,災害體驗及其相應感知是無法代替的,非災區的旁觀者無法直接體驗災害情景。即受災者的災害感知沒有“感同身受”,只有“冷暖自知”。因此,經歷真實災害的受災者,其對未來災害的風險感知必定與旁觀者不同。

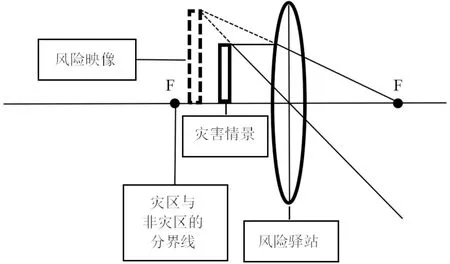

其次,當災害發生時,旁觀者位于風險感知透鏡的焦點之外,受災者位于焦點之內。旁觀者可以從多種渠道了解和觀察災區受災者的災害損失、情緒變化以及社會混亂等情景,此時旁觀者觀察到的受災者感知是虛構的“風險”映像,并不是受災者真實的感知,從而受災者的風險感知呈現為虛像(圖2)。在非災區,此時旁觀者沒有災害真實體驗,其折射后的主觀風險是其對未來風險的感知,呈現為實像并可以被風險驛站描述甚至是塑造出來的,多以語言、文字、視頻等表達形式傳遞下去,然后影響其他旁觀者的風險感知。總之,當受災者和旁觀者處于同一時間正在發生災害的影響之下時,受災者的感知是對當下災害的真實體驗,旁觀者的感知是對未來災害的風險映像。

圖2 旁觀者視角的受災者風險感知成像

最后,目前災害風險感知常用的心理測量范式,特別是災后對同一次災害的公眾問卷調查存在的主要問題是:對于受災者來說,災后問卷調查多是對過去災害的回憶和體悟;對于旁觀者來說,災后問卷調查多是對未來風險的想象和憂慮。從這一角度來說,受災者和旁觀者對同一次已發生災害的風險感知形成機制不同,不適宜簡單地放在一起進行比較。

2)風險驛站的作用相當于一個凸透鏡。凸透鏡具有匯聚光線的作用,風險驛站同樣起到了匯聚風險傳播中各種信息的功能。與凸透鏡不同的是,風險驛站的功能更加強大,其不單單是信息的接收及傳遞,還包括信息的加工及處理功能。在風險信息的網絡化傳播中,風險驛站可以接收多方面的信息,根據自身理解對信息進行加工及處理,并通過一對一和一對多的方式將信息傳遞下去。風險驛站傳遞的風險信息情況與災害風險可接受性密切相關,當災害風險不可接受時,災害情景與風險驛站的距離比較近,風險會被夸大傳播;當風險可接受時,災害情景與風險驛站的距離比較遠,風險會被縮小或忽視;當風險可忍受時,風險驛站傳遞的風險大小位于兩者之間。總之,風險驛站的透鏡效應囊括了風險從縮小到放大的各種變化情況,而不是“漣漪效應”和“心理臺風眼效應”中的單一變化。

3)風險感知的源頭信息來源于災害情景,災害情景有客觀情景和主觀情景之分,客觀情景是受災者體驗的真實情景,主觀情景是經過各種風險驛站建構并進一步傳遞下去的風險情景。對于風險感知的主體來說,絕大部分人接收并傳遞的是主觀情景,包括受災者在災害體驗基礎上向外傳遞的風險情景也是主觀情景。客觀風險的大小可以由災害概率和災害后果來衡量,但是多數研究都支持一種觀點:嚴重后果的災害情景更能引發社會關注[16]。災害后果信息在傳遞過程中也存在縮小、放大等失真現象,完全等大的災害情景很難被傳遞下去。這個現象就如同生活中常見的傳聲筒游戲一樣,從第一個人傳遞到最后一個人,被傳遞的語言可能完全偏離了最初的語義。同一災害的傷亡人數往往在傳遞過程中存在著諸多說法,也有風險驛站為了個人利益,會蓄意夸大或者縮小災害損失情況。因此,客觀風險大小在風險傳播過程中常常會出現信息失真的現象。

4)災害情景信息相當于透鏡成像原理中的光線。災害情景信息來源主要有兩個:主動收集和被動接收。當風險驛站受到災害影響較大時,一般會主動收集相關信息。但是現實生活中,災害情景出現的概率較低,當普通公眾作為風險驛站時,則以被動接收信息為主,尤其是在信息社會,很多公眾每天花費了大量的時間刷朋友圈、刷微博、刷抖音等,被動地接收了各種媒體提供的災害信息,媒體報道可能存在兩方面的問題。一方面,部分媒體受到利益的驅動,會刻意夸大或隱瞞部分災害信息,這些信息會影響公眾災害風險感知,典型案例為:2006年8月10日,“桑美”臺風正面登陸福建,在對臺風傷亡情況的報道上,新華社浙江分社和福建官方媒體的報道存在爭議,并產生了不良影響[17]。另一方面,媒體可能選擇無視災害報道,如果災害情景信息作為透鏡的光線無法進入凸透鏡的匯聚范圍,將不會產生風險映像。

5)由于風險感知透鏡效應的存在,風險信息失真現象很常見。在同一災害情景下,由于風險驛站的傳遞及影響能力存在差異,特別是災害情景與各種風險驛站的物距不同,導致風險信息在傳播過程中常常出現信息失真現象,如果風險信息失真得不到重視和及時糾錯,可能會演變為謠言四起,引發次生人為災害。風險信息失真是指:風險信息在風險驛站傳遞過程中發生偏離客觀事實與一定衡量標準并廣泛傳播的現象。特別強調的是,失真信息包括但不限于謠言[18]。基于風險感知透鏡效應的風險傳播,應該主要從災害信息的來源及風險驛站的傳遞兩個方面來治理風險信息失真現象,并通過改變災害情景與風險驛站之間的距離盡量傳遞真實信息。

2 風險感知透鏡效應中的距離維度

根據透鏡成像規律,除了物體本身大小之外,物距遠近是造成透鏡成像大小不同的主導因子。同理,距離也是解釋風險感知差異的關鍵因子。學者們早就發現,距離會對個體感知和行為產生影響。1940年SAMUEL就提出行為動機與距離具有一定的相關關系[19]。1970年TOBLER提出了“地理學第一定律”,認為“任何事物在空間上都是關聯的,但鄰近事物之間的聯系會更強。”[20],也被稱為距離衰減規律。距離衰減規律核心內容是地理要素間的相互作用與距離有關,在其他條件相同時,地理要素間的作用與距離的平方成反比。同時,這種距離可以是空間距離,也可以是時間距離,還可以是文化、制度、信息、心理、動機等方面的差異。

1998年LIBERMAN和TROPE首先將時間距離與解釋理論進行系統研究。該理論認為,如果個體認為某個事件會在較長時間距離內發生,那么個體解釋會比較抽象;相反,如果事件時間距離較短,那么個體解釋比較具體[21]。2014年LIBERMAN定義心理距離為人對某事物接近或遠離參照點(自己、此刻、此地)時產生的一種主觀經驗[22]。一般來說,個體對事件的解釋都是“在一定時間(時間維度)、以一定概率(概論維度)、發生在一定位置(空間維度)、影響特定人群(社會維度)”[23]。總的來說,心理距離與解釋理論認為,人們通過形成對未來世界的抽象心理概念做出未來的決定[24]。根據透鏡效應,災害風險感知不可避免地受到時空等多個距離維度的影響。由于學者們對心理距離的分類還有爭議[25],本文采用多維距離效應來統籌主客觀中的各種距離概念,多維距離主要包括:概率距離、時間距離、空間距離、利益距離、信息距離和情緒距離。

1)概率距離是指當地人的受災概率大小。大多數自然災害的發生概率低,對于發生概率很小的自然災害來說,公眾一般都表現為不重視和不關注,其可接受風險水平要比其他公共安全事件高。對于同一種自然災害來說,災害易發區的發生概率較高,甚至公眾有過直接的災害體驗。在災害事件中的暴露與體驗會影響公眾風險感知,并會縮小公眾與災害情景之間的概率距離,降低公眾對該災害的風險接受水平。因此,當災害易發區的受災者和非災區的旁觀者面對未來災害風險時,受災者的概率距離高于旁觀者,在其他影響因素相似的情況下,受災者的災害風險感知水平更高。

2)時間距離是指災害發生時間距離現在的遠近,會影響人們對災害事件的解讀方式與傳播效率。只有現在正在發生或者馬上要發生的災害事件才能引發風險驛站大量關注,風險映像才會被構建得更具體和形象,從而得到廣泛的傳播;相反,距離現在越遙遠的災害事件越不被重視,其風險映像越模糊。例如,2012年7月21日北京特大暴雨前后公眾風險感知的變化情況表明:短期內暴雨災害迅速提高了公眾的風險感知水平[26]。因為長期災害風險比短期風險具有更遠的時間距離,這使得長期風險更加難以想象[27]。對于不同時間尺度上的災害事件來說,人們的態度一般是“活在當下”,很多人做不到“未雨綢繆”。

3)空間距離是指災害發生地點距離當地的遠近。人們普遍認為空間距離相對遙遠地區的災害風險較小,即使遙遠地區發生了災害,也對自己影響不大,因此空間距離的增加,弱化了災害風險的感知水平。同時,接近災害風險源的人比遠離風險源的人更容易受到風險的影響,主觀上風險可接受性更低。例如,居民洪水風險感知與其居住地的地理特征存在顯著的相關關系,居住在距離洪水風險源越近的居民,洪水風險感知越高[28]。雖然概率距離和時空距離對公眾災害風險感知影響不小,但是其不能涵蓋所有影響公眾風險感知的距離因素,還要考慮其他社會距離。

4)利益距離是指災害對居民身體健康和經濟財產的影響程度,包括本人利益與親朋好友的利益[25]。事不關己,高高掛起。如果災害情景對自己或親朋好友的利益沒有影響,很多人就不會關注它,也就沒有強烈的風險感知。與西方人“親者更親,疏者更疏”的傾向相比,中國人的內群體中成員(如親人朋友)的損失帶給自我的效用更大,外群體中成員(如陌生人)的損失帶給自我的效用更小[29]。利益距離的增加會使得人們在面對災害風險時變得更中立[30]。一般來說,災害沒有發生在自己頭上,多數人選擇漠不關心。

5)信息距離是指災害信息傳播覆蓋度、及時性和可信性的情況。在信息社會,誰掌握了信息,誰就掌握了資源,同時也會面臨多的風險抉擇。風險驛站與風險信息的距離同樣會影響其風險感知。信息距離主要受信息表達及傳播渠道的影響。最常用的信息表達方式有:文字、語言、圖形、圖像、聲音等幾種;信息傳播渠道包括:報紙、雜志、書籍、電影、電視、廣播以及博客、微博、微信、抖音、小紅書、B站等新媒體。予以文字、語言為表達方式的傳統媒體相比,新媒體利用新技術,通過網絡渠道,以電腦、手機等為終端,向用戶傳播海量信息。新媒體傳播速度相比傳統媒體更快,信息量龐大,內容豐富且無界限。因此,新媒體傳播環境下,風險驛站與災害情景的信息距離越來越近,誰掌握了新媒體,誰就掌握了最新最全的風險信息。信息距離越近,公眾的風險感知越高,無知者無畏是同樣的道理。

6)情緒距離是用公眾在災害風險情景中可能的情緒表現(絕望、恐懼、悲傷、焦慮、平靜等)來衡量,情緒是風險驛站態度和行為決策的關鍵性解釋因子[31]。一般來說,災害發生后消極情緒會增加公眾風險感知[32]。消極情緒產生與災害經歷有關,但是李紓等[33]在研究汶川地震中公眾感知時,發現存在心理臺風眼效應:越接近重災區的人們,心理越平靜。許明星和李紓等[34]在研究公眾對武漢市疫情的風險知覺,又發現了心理臺風眼效應。因此,情緒是獨立于上述距離效應之外的因素。本文設定,公眾有強烈的絕望感為情緒距離原點,心理上越平靜則情緒距離越遠。

在六個距離維度中,情緒距離之所以獨立于其他五個距離[35],是因為情緒距離不一定隨著概率距離、時間距離、空間距離、利益距離和信息距離的縮短而縮短,反之亦然。一般來說,概率距離、時間距離、空間距離、利益距離和信息距離的變化具有正相關關系,時空距離越近,概率距離、利益距離和信息距離越近,但是情緒距離因人而異。每個人所從事的工作和生活環境不同,決定每個人的世界觀、人生觀、價值觀不同,當面臨同一災害風險情景時,每個人所處的災害情景及其微觀感受不同,會表現出不同的情緒。除了個體情緒之外,還有群體情緒,例如在新冠疫情期間,新媒體上的信息失真引發了大眾的過度恐慌,群體恐慌與個體恐慌產生相互影響,人們很容易將情緒傳染給周圍的人,從而使群體情緒保持一致。此時,不論人們的概率距離、時間距離、空間距離等有多遠,信息距離引發的情緒距離趨近,都會導致公眾產生較強的風險感知。因為情緒是復雜多元多變的,比其他五個距離更難以衡量與評價,所以風險感知研究必須重視情緒距離[36]。

3 災害風險感知中的距離衰減規律

3.1 距離是解釋風險感知差異的關鍵因素

雖然六個維度距離之間的關系及其共同作用還有待深入分析,但是無論是受災者還是旁觀者,其災害風險感知都遵循距離衰減規律,風險映像都會隨著與焦點距離的縮小而變大,這個特征與凸透鏡成像規律一致。

1)災前階段,潛在受災者和旁觀者都位于非災區,即共同面臨未來災害風險時,其風險映像隨著與焦點距離的縮減而增大,這種情況與“漣漪效應”的風險感知特征相似,但并不會因為其群體身份差異表現出明顯不同。此時,風險驛站與災害情景的距離逐漸向焦點靠近,但是不會越過焦點,因為災害還未發生。例如,2022年首個登陸我國的臺風“暹芭”登陸之前,氣象部門預報有較大可能性在粵西登陸,截至6月30日9時10分,廣東珠江口以西地區共有23個臺風白色預警生效,這些地區面臨的災害風險情景是一致的,但是由于每個人感知臺風的距離不同,對臺風災害風險評價不同,會做出個性化的防災減災措施[37]。因此,災前階段,每個人的表現都不一樣,潛在受災者和旁觀者都是按照自己與災害情景的距離做出主觀判斷,難以形成整齊劃一的群體特征。

2)災中階段,受災者此時此刻位于災區,其概率距離、時間距離、空間距離、信息距離、利益距離都位于透鏡效應的焦點之內,導致災前的風險感知轉化為了災害體驗。此時,受災者呈現出來的風險感知是虛構的,并且隨著災害情景與焦點的距離變小,風險感知透鏡效應的虛像變大,這種情況與“心理臺風眼效應”的風險感知特征相似,越接近災害發生地中心,受災者呈現出來的風險感知越低[13]。大多數受災者的關注點在于不得不接受受災事實,甚至對受災事實有些“麻木”,這種態度有助于他們保持無畏的態度和旺盛的精力,從而更有效地救災減災。災中階段,旁觀者的風險感知是由受災者呈現和媒體報道的災害情景經過透鏡折射后形成的風險映像,且隨著物距的縮小而增大。

3)災后階段,當受災者和旁觀者面對未來的同一災害風險時,兩者的風險感知是有差異的。對于受災者來說,在已發災害事件中的暴露和體驗會使得相似的情景/項目/事件成為一種刺激“信號”,影響人們對災害風險的感知和接受程度[38]。受災者的直接體驗會導致相對客觀的風險感知,這種客觀感受能夠矯正心理恐慌,即受災者的實際體驗可以給其恐懼及焦慮心理以適當的反饋,但是旁觀者想象出來的焦慮情緒無法得到反饋從而轉化為情緒上的恐慌,因此受災者對未來災害風險的情緒表現比旁觀者更加平靜[39]。受災者由于情緒距離等距離衰減效應的影響,可能會出現災害易發區受災者風險感知低的情況。以臺風災害為例,在對湛江市和珠海市兩地居民臺風災害風險感知研究時發現[40]:雖然湛江市是廣東省臺風災害最嚴重的城市,湛江居民對臺風災害風險感知的概率距離比珠海居民近,但是其感知的情緒距離、時間距離、空間距離、利益距離皆遠,總體上湛江居民臺風災害風險可接受性大于珠海居民,風險感知也更低。

總之,具體到個體而言,并不能籠統地認為同一災害背景下,災害易發區的受災者就比旁觀者風險感知高或者低,公眾的風險感知必須考慮透鏡效應,在具體的災害情景下進行具體分析。

3.2 基于距離衰減的災害風險感知評價

災害風險感知評價,即是對風險映像大小的評價。透鏡效應有利于實現災害風險感知的量化與評價。根據前文的分析,當風險映像為虛像時,不是受災者真實的風險感知,因此風險感知評價的結果均為實像。依據距離衰減規律,公眾感知形成的風險映像與災害情景正相關,與物距的多維距離負相關。參考物理學上透鏡成像規律的計算方法,風險映像按照以下公式計算:

(1)

式中:R1為風險映像中的實像,R為災害情景,災害情景包括人員傷亡、財產損失、交通中斷、食物短缺、社會動亂、環境破壞等后果,災害情景如何量化需要進一步探討;u為物距,v為像距,且物距與像距滿足以下關系:

(2)

當u>f時,v取正值,物像異側,風險映像為實像。

4 結論與討論

風險感知研究是災害風險管理中不可或缺的基礎,而風險感知影響因素研究是風險感知理論研究的核心問題。本文嘗試將物理學中的透鏡成像原理引入風險感知研究中,提出了風險感知透鏡效應理論,認為風險感知的結果--風險映像在同一災害背景下,主要是受距離衰減規律支配,距離是影響公眾風險感知個體差異的關鍵因素。基于距離衰減規律,風險感知評價就是計算風險映像中實像的大小,風險映像與災害情景正相關,與物距負相關。風險感知透鏡效應關注的是個體風險感知差異,并不是籠統地將利益相關者劃分為災區和非災區群體,主要強調個體在災害風險中感知的災害情景和距離差異導致的風險映像差異。與以往的風險感知理論相比,透鏡效應和距離衰減規律囊括的內容更全面,體系更完整,可以較好地解釋個體災害風險感知的形成過程和影響機制。

風險感知透鏡效應還可以用來解釋公眾感知的動態變化。以新冠疫情為例,2019年12月疫情發生以來,每個地區每個人的風險感知都在不斷變化。從2019年12月27日-2020年1月19日,大多數人由于空間距離和信息距離較遠,對疫情的風險感知比較低;2020年1月20日-2月20日,隨著武漢封城及各地相繼出現確診病例,公眾對疫情的風險感知集聚上升,這與疫情信息擴散、公眾情緒變化,特別是確診病例與公眾的概率距離、空間距離、利益距離拉近有很大關系;2020年2月21日-4月28日,隨著本土新增病例數逐步下降至個位數及武漢所有新冠肺炎住院病例清零,公眾對疫情風險感知逐步下降;2020年5月以來,疫情防控進入常態化,公眾疫情風險感知主要也是伴隨零星出現的確診病例上下波動,且隨著時間的推移,公眾對待疫情的態度越來越平靜。

基于透鏡效應的災害風險感知理論只是一個初步的框架,研究需要進一步努力的方向包括:透鏡效應在風險感知研究中深層次的探討;災害研究案例對透鏡效應和距離衰減規律的驗證;多維距離效應中兩兩相互作用及其共同作用對距離衰減的影響效果;基于風險感知視角的災害情景模擬和評估。