以評促教 構建研學課堂*

——以2022年鎮江市初中學業水平考試地理卷為例

李衛華 龔天添

(1.鎮江市教育科學研究院,江蘇 鎮江 212000;2.鎮江市外國語學校,江蘇 鎮江 212000)

2022年,我國義務教育階段仍處于課程改革的過渡期。鎮江市初中學業水平考試地理試卷在“落實立德樹人,彰顯學科育人價值;依據課程標準,聚焦學科核心素養;基于真實情境,培育愛國愛家情感;貫徹教考銜接,構建‘研學課堂’樣態”等方面進行了嘗試與創新。

一、命題的指導思想與依據

1.指導思想

2022年鎮江市初中學業水平考試地理命題堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面落實立德樹人根本任務,助力“雙減”政策落地與拔尖創新人才造就。[1]命題從地理學科價值、時代需求、學生發展三個主要維度體現素養立意。注重體現地理學科獨特的育人價值;關注與地理相關的國家發展戰略、區域發展戰略、人與自然生命共同體、人類命運共同體等時代主題;關注學生發展,特別是學生核心素養的發展,發揮考試促進學生發展的功能。[2]

2.命題依據

2022年鎮江市初中學業水平考試地理命題依據《義務教育地理課程標準(2011年版)》、融合《義務教育地理課程標準(2022年版)》核心素養內涵、參考2012年教育部審定的義務教育教科書人教版《地理》七、八年級教材、執行《2022年鎮江市初中學業水平考試與高中招生工作方案》(鎮教發〔2022〕43號)精神。考試以服務“兩考合一”為宗旨,采用閉卷、紙筆測試形式,以真實、適切、多樣的情境為載體,體現課程基本理念,以學科素養為核心,主要考查學生學科必備品格與關鍵能力。[3]

二、試卷結構與特點

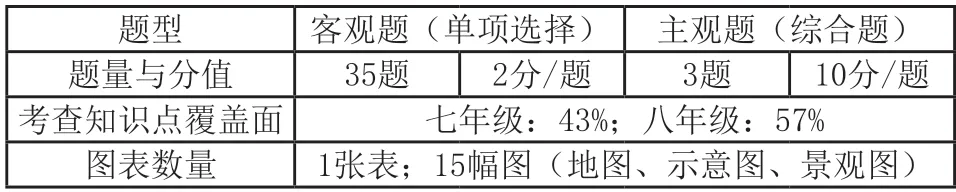

2022年鎮江市初中學業水平考試地理試卷分為兩大部分,第一部分為客觀題,第二部分為主觀題,整卷分值100分,考試時長60分鐘,題型結構、題量設計配比均比較合理,試卷結構如表1所示。試卷預估難度0.70,實測難度0.68。

表1 試卷結構

試卷能夠關注社會熱點,立足學科特點,體現地理學科的綜合性和區域性,發揮育人導向,全面落實立德樹人根本任務。試卷能夠通過情境設計,引導學生分析解決社會生產生活中的真實問題。試卷強化主干知識考查,知識點覆蓋一級考點、二級考點95%以上,杜絕了“怪題”“偏題”,符合學生的認知水平,適應學生的答題習慣及特點,對地理教師教學具有較強的導向作用。

1.落實立德樹人,彰顯學科育人價值

2022年鎮江市初中學業水平考試地理試卷在落實立德樹人方面表現良好。試卷體現了正確的政治方向,融入了社會主義核心價值觀,體現了社會主義先進文化(第1~4題)、國家安全(第33~35題)、人類命運共同體(第36題)、生態文明(第37題)等。

例1:(第36題)閱讀材料,回答下列問題。(10分)

材料一:南太平洋島國泛指南太平洋中除了澳大利亞、新西蘭之外的其他14個島嶼國家。南太平洋島國多數國土狹小,多火山島和珊瑚島,自然環境脆弱,自然災害頻發,人口稀少,國力羸弱,但海域面積廣闊,自然資源豐富,戰略優勢突出,是“21世紀海上絲綢之路”的南線終點和自然延伸。

材料二:中國和南太平洋島國同處亞太地區,同為發展中國家,友好交往源遠流長。自20世紀70年代建交以來,中國向島國實施了100多個援助項目,提供了200多批物資援助,培養了人才約1萬人次。1992年至2021年,中國同建交島國貿易額從1.53億美元增至53億美元。截至2021年底,中國對建交島國直接投資27.2億美元。[4]

(1)南太平洋島國大部分區域位于▲(東/西)半球,▲(熱/溫)帶,一年中,▲(有/無)太陽直射現象。(3分)

(2)影響南太平洋島國的主要自然災害有▲、▲、▲。(3分)

(3)國際上,一般把中國和南太平洋島國間的合作稱為“▲”,此類合作中,中國能提供的相對優越的條件有▲、▲、▲。(4分)

【參考答案】

(1)西(1分);熱(1分);有(1分)。

(2)臺風、海嘯、地震、火山。(3分)

(3)南南合作(1分);先進的技術、豐富的人才、充足的資金、優惠的政策、穩定的物質保障等(3分)。

此題以“第二次中國—太平洋島國外長會”新聞線索為情境,引導學生閱讀圖文資料結合所學知識分析南太平洋島國的地理位置、常發生的自然災害,思考我國作為最大的發展中國家能提供的相對優越的條件。本題注重學生提取、分析、解決圖文能力的考查,培養學生的民族自豪感,體現了中國作為負責任大國的擔當與作為,再次證明習近平總書記首倡的構建人類命運共同體的深遠意義。[5]

2.依據課程標準,聚焦學科核心素養

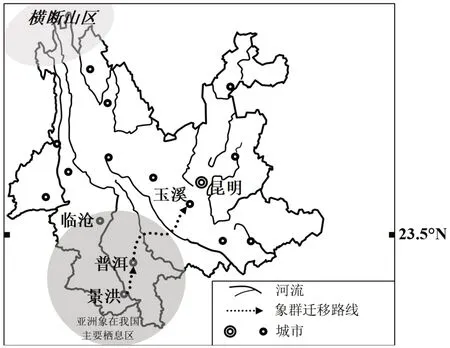

2022年鎮江市初中學業水平考試地理試卷嚴格落實依據課程標準命題,聚焦地理學科核心素養的命題要求,試卷的任務指向方面表現良好。完成任務所需的基本知識以及能力和方法要求,都符合初中課程標準的相關要求。題組內試題指向性、能力結構良好。例如,第11~13題,從亞洲象的生活習性到遷移路線特征再到遷移的原因分析,設計的問題鏈體現了較好的思維能力層級。

例2:(第11~13題)亞洲象是世界瀕危物種,在我國主要分布于西雙版納及周邊區域。2020年3月至2021年8月,一群亞洲象“北移南歸”引發熱議。近年來,隨著環境保護力度的加大,亞洲象在我國的活動范圍不斷擴大。亞洲象分布及北移路線如圖1所示。據此回答11~13題。

圖1 亞洲象分布及北移路線示意圖

11.亞洲象喜

A.濕熱 B.濕冷 C.高寒 D.干熱

12.圖中,亞洲象遷移路線位于我國

A.第一級階梯 B.第三級階梯

C.云貴高原 D.四川盆地

13.目前,亞洲象頻繁遷移的主要原因是

A.全球變暖,熱帶北移 B.生態保護,象群擴大

C.水源干涸,遷移尋水 D.人類驅趕,促進旅游

【參考答案】

11~13:ACB。

3.基于真實情境,培育愛國愛家情感

2022年鎮江市初中學業水平考試地理試卷基于真實情境,情境材料不僅新穎,而且貼近社會生活,考查生活中的地理,彰顯家國情懷,緊扣時代脈搏,試卷在命題立意方面表現良好。

試卷能較好地體現時代需求,關注歷史文化名城的保護(第1~4題)、大連船舶工業中心(第30~32題)、江蘇省“寧句城際線”等國家發展戰略和區域發展戰略等時政熱點。考查內容既符合了“生活性”這一課程性質,又體現“學習對生活有用的地理”這一課程理念。[6]試題能夠基于真實情境,將情境與任務有機融合,較好地考查了學生熱愛祖國和家鄉的情感(第38題),體現了服務于生活,提升學生的民族自豪感。

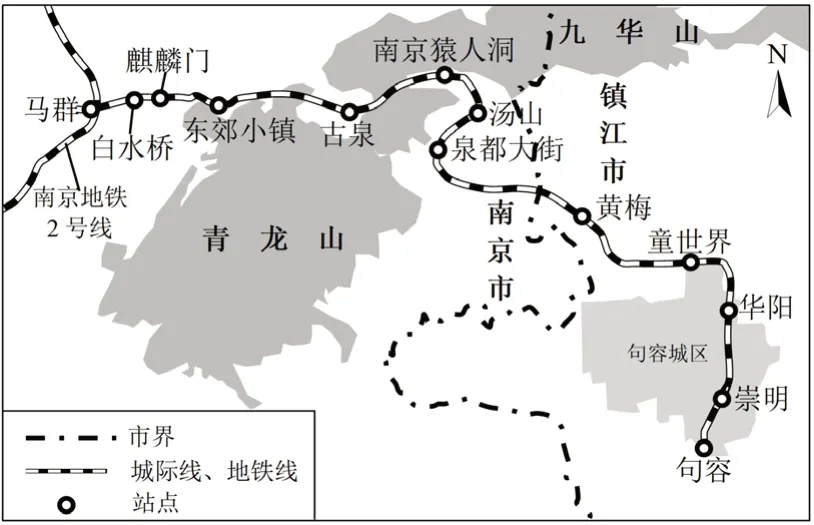

例3:(第38題)閱讀材料,回答下列問題。(10分)

材料一:2021年12月28日,全線43.6公里的江蘇省“寧句城際線”正式開通,標志著南京都市圈首條跨行政區域的軌道線路投入使用,也標志著鎮江市的句容市正式進入“地鐵時代”。“寧句城際線”走向如圖2所示。

圖2 寧句城際線走向示意圖

材料二:“寧句城際線”的開通加強了區際聯系,對促進南京、鎮江區域發展意義重大。

(1)軌道交通的優點有▲、▲,“寧句城際線”的站點中,最有可能發展為軌道交通樞紐的是▲。(3分)

(2)“寧句城際線”高架占比較高,相對于地面形式,高架的好處有▲、▲,相對于地下形式,高架的好處有▲、▲。(4分)

(3)“寧句城際線”的開通,對鎮江市發展的意義有▲、▲、▲。(3分)

【參考答案】

(1)運量大、運速快、運費低;連續性好(2分);馬群(1分)。

(2)少占土地(耕地);減少交通干擾(擁堵)。(2分)減少工程量(便于施工);沿途風景優美。(2分)

(3)縮短出行時間;完善交通網絡;促進經濟發展;帶動產業發展;促進城市建設;促進文化交流;促進人才與技術交流等。(3分)

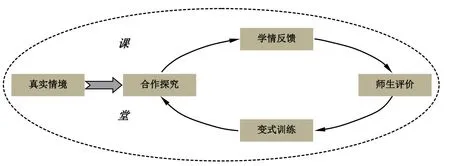

三、教考銜接,構建“研學課堂”

教考如何銜接?如何讓真實的情境進入課堂?這就要強化教師在集體備課基礎上的“二次備課”。“集體備課”有利于發揮教師群體的智慧,彌補教師單獨備課中的不足,取長補短,資源共享,共同提高。教師“二次備課”的態度與質量則直接決定了上課的效果。教師“二次備課”的執行力需要學校職能部門的督查,但更需要教研部門的引領與示范。為深入貫徹中共中央國務院《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》(2019年6月23日)精神,結合我市的實際情況,筆者在區域教研中實踐了一種基于學習差異的中學地理“研學課堂”新樣態,如圖3所示。

圖3 基于學習差異的中學地理“研學課堂”樣態示意圖

1.創設真實情境

教師需要精心創設教學情境,用符合學生年齡特點的素材和表達方式,以及能夠引起學生思考的問題激發學生的學習興趣。[7]情境可以是學生的日常生活片斷,可以是聯系地理的生產情境,也可以是地理的學術情境,更多的可以是學生學習過程中的真實場景,如錯題、不規范的表達方式等。從真實的情境開始一堂課,才能激發師生的探究欲望,為高效的課堂埋下伏筆,做好鋪墊。

2.引導合作探究

基于真實情境,教師在做教學任務或活動設計時要大膽“留白”,為學生提供自主探究和合作探究的機會。“留白”可以是飽含一定思維的問題鏈,可以是分小組的資料包,也可以是適合學生年齡特點的、便于現場表演的小劇本。嚴謹的問題鏈、內容豐富的資料包、扣人心弦的小劇本,能引導學生主動參與到合作探究中去,從而激發學生主動學習的熱情,讓每個學生都能自然融合到課堂中,真正落實關注課堂中的學習差異。

3.重視學情反饋

豐富多樣的學情反饋是合作探究成果重要的呈現形式。信息反饋是系統、全面的教學反映模式,教師應重視學情反饋,特別是學生與學生之間的信息交流。在合作探究的基礎上,教師應鼓勵學生分小組反饋探究成果,反饋的形式可以是口頭的表達,可以是繪圖、書寫的文字,同時鼓勵小組合作表演展示。形式多樣的學情反饋可幫助教師獲取信息,適時調整教學策略,從而提高教學效率。

4.實施師生評價

實施師生評價可以實現成果的最大效益轉化。評價的方式是多元的,可以是教師點評概括,可以是學生自我評價,也可以是學生互評,鼓勵學生主動參與評價。評價應該滲透到課堂的各環節,師生的評價手段也可多元化,如批閱、評分、演講、演示、表演、繪圖等。鼓勵教師針對學生的學習差異,對不同層次的學習成果作出個性化、發展性的評價,讓學生能準確了解自己或小組的學習結果,體驗成功、發現不足、明白繼續努力的方向。

在地理課程日常教學中堅持實施師生評價,可以切實引導地理課堂朝著培育學生地理學科核心素養的方向轉變。[8]課堂中,在診斷和激勵學生學習地理的同時,教師的教學方式也會發生潛移默化的改變。

5.嘗試變式訓練

師生互評后,課堂不應該直接結束,教師可以嘗試變式訓練。從試題命制者角度看,命題者有“原創求新”心理,喜歡追求陌生新穎的情境。但命題者無論怎樣求新,試題并不會超出考試要求范圍。從教學者角度看,平時教學不能就題論題,可以嘗試變式訓練,變式訓練的目的是揭示地理學科本質和解題規律。由于教師無法僅通過一道題讓學生感知地理學科的本質和規律,又不能“原地踏步”,所以變式訓練就是舉一反三的好方法。題目是無窮多的,但解決題目的方法、思想、策略是有限的,變式訓練就是要實現“通過題目看本質”。這也是區別高水平地理教師和一般水平地理教師的指標之一。

基于學習差異的中學地理“研學課堂”樣態,教師從創設真實情境帶領學生走進地理課堂,通過飽含一定思維的問題鏈,引導學生合作探究。重視學情反饋,方能呈現豐富的探究成果,實施師生評價,才可讓學生明確努力的方向。嘗試變式訓練,終能明白原創試題后的地理學科素養本質,從變式訓練再回到新一輪的合作探究,構建起一個良性的“閉環”生態課堂。