兩方龍紋石欄板的歷史鉤沉

閆霞

龍是中華民族的圖騰,五爪龍專為帝王所用,是皇權的重要象征。北京石刻藝術博物館展廳內,陳列著兩方精美的青白石菱形石欄板,材質精良,潔白細膩,瑩潤如玉。左側欄板雕刻行龍,線條卷曲自如,龍鱗刻畫細致,顯露出凌然不可侵犯的昂揚氣勢。右側欄板雕刻奔跑的雙龍,前龍回首,后龍前趨,灑脫矯健。襯地上的牡丹花卉葉片鮮活生動,花瓣層層疊加,與蓮花紋結合,顯得姿態飽滿,雍容華貴。上、左、右三面雕刻以牡丹花紋為母體的纏枝寶相花紋,底邊鐫刻回紋圖案。

在精品薈萃的展廳中,小小的石欄板看似平平無奇,實則非同凡響,是金太祖完顏阿骨打的睿陵神道石刻遺存,比明十三陵的神道石刻還要早200多年。

年代最早規模最大,

帝陵卻“煙消”

中國封建社會一向強調“以孝治天下”,從廟堂到民間對祖先陵墓的選址、建造、維護等都高度重視,作為掌握絕對權力的皇帝更是如此,輕易不會出現遷陵、毀陵的情況,但金太祖完顏阿骨打的睿陵卻是一個例外。

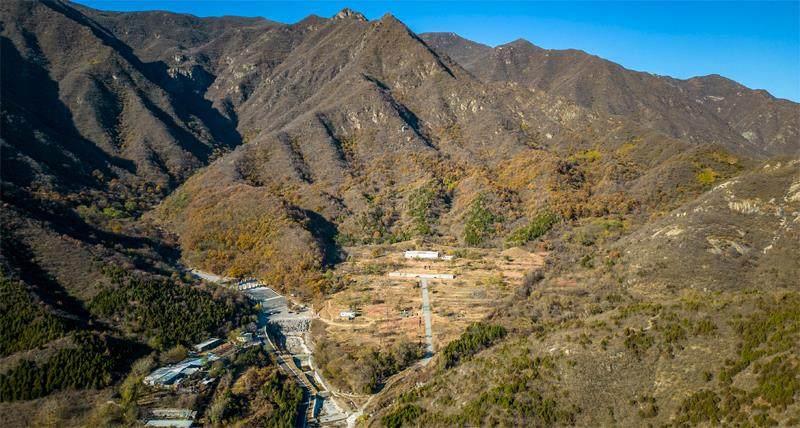

金陵是中國歷史上為數不多的少數民族皇陵,位于北京房山區周口店鎮,是金代皇帝和宗室諸王的陵寢,也是北京地區年代最早、規模最大的帝王陵墓群。金陵規模相當龐大,主要分布在大房山東麓的九龍山、鳳凰山、三盆山鹿門峪(十字寺溝)——長溝峪一帶。金代帝王陵寢原在東北上京會寧府(今黑龍江省阿城市),貞元元年(1153年),海陵王完顏亮遷都于燕(今北京),改稱中都。為了保證遷都的效果,達到長治久安的目的,同時也是為了增強和體現自己皇位來源的合法性,海陵王決定將原在黑龍江阿城的祖陵遷至北京。他派司天臺的官員在京尋找風水寶地,最終選在北京西南的房山一帶。1155年,完顏亮下令建金陵僅兩個月,便派人去遷移阿骨打、吳乞買等人的靈柩。

金陵共建有17座帝陵,金立國前的始祖以下十帝均遷葬于此,追封的四帝中有三位也葬于該陵。建成后的金皇陵氣勢恢宏、蔚為壯觀,面積達60平方千米,比現存已知世界最大的帝陵墓葬群明十三陵還要大上20平方千米。金太祖睿陵,就坐落在九龍山主脈與“影壁山”凹陷處的羅盤子午線上。

金朝滅亡后,元朝善待房山金陵,在明天啟之前,金陵一直保存較好。明朝末期,女真后裔滿族如其先輩一樣迅速勃興,崛起于白山黑水之間,明軍連吃敗仗。天啟帝朱由校惑于風水之說,認為是女真人的祖陵王氣太盛,于是尋求破解之法。天啟元年(1621年)罷金陵祭祀,天啟二年、天啟三年兩次大舉毀陵墓,將山脈的“龍頭”削去一半,龍脈的“咽喉”挖深洞,填滿鵝卵石以斷龍脈。天啟帝還下令掘地宮,并建多座關帝廟以厭鎮之,使金陵遭到了毀滅性的破壞。

清軍入關后,為昭示自己政權來源的承繼性和合法性,清廷對前朝皇陵重新修繕、保護和祭祀。順治三年(1646年),第一次修復金太祖、世宗二陵。乾隆十六年(1751年),再次修繕金太祖、世宗陵。清末民初,兵連禍結,金太祖、世宗的睿陵、興陵被掘盜,再次遭到破壞。

1986年開始,出于文物保護的需要,文物工作者在房山考古發掘中發現了兩座石槨墓、一處碑亭遺址、一個磚窯及大批漢白玉雕花石條、金代龍紡玄妙琉璃瓦、滴水和其他古代建筑構件。金睿陵神道兩旁的石欄板,有兩方被收藏至北京石刻藝術博物館。2001年,文物部門對睿陵進行搶救性發掘,發現阿骨打墓內只余頭骨,并沒有別的陪葬品。

如狂飆突進,

崛起于白山黑水

12世紀末女真族建立的金朝,是興起于我國東北地區的少數民族政權,共傳十帝,享國一百二十年。

完顏阿骨打(1068—1123年)亦稱完顏旻,金朝的創建者,史稱金太祖。天慶五年正月初一,阿骨打在上京會寧府(今黑龍江阿城南之白城)稱帝建國。1123年,金太祖去世,其弟吳乞買繼位,即金太宗。金太宗繼續討伐大同一帶的遼軍,1125年,遼天祚帝被俘,遼朝滅亡。而早前脫離天祚帝的耶律大石西行建立西遼。金滅遼后,于1125年十月、1126年八月兩次出兵攻宋,攻破東京擄徽、欽二帝及后妃、太子等數千人,將府庫洗劫一空北去,北宋滅亡。徽宗九子康王趙構于1127年在南京應天府(今河南商丘)稱帝。1138年,宋室遷都臨安府(今浙江杭州)。經過金和南宋幾場激烈殘酷的戰爭,1141年,宋、金達成紹興和議,南宋放棄淮河以北地區,雙方以東至淮河、西至大散關為界休戰言和。此后,金國幾度南下都未能消滅南宋,南宋數次北伐也無功而返,雙方逐漸形成對峙局面。

從尚武到不武,興衰的舞臺

長期以來,處在長城以南的中原漢地在政治、經濟、文化等方面,一直領先于周邊民族,其間雖然也有五胡亂華,但最后的結果多是少數民族漢化而融入中華民族這個大家族中。金是這樣,它之前的遼和以及其后的元、清亦是如此。漢化在政治上集中表現為金陸續繼承了遼的漢官制度和唐代以來中原王朝的三省六部制。“太祖入燕,始用遼南、北面官僚制度”,即同時奉行女真舊制和遼國漢制的雙重體制。

女真漢化的另一個重要標志是統治重心的漢地化或漢地本位。遼始終堅持草原本位,而金在海陵王時就已確立了漢地本位。海陵王稱帝后不久,即廢罷行臺尚書省,次年四月“詔遷都燕京”,同時派人擴建燕京舊城,營建宮室。貞元元年(1153年)三月,金正式遷都燕京,并改燕京為中都。為了徹底鏟除保守勢力的根據地,海陵王采取了非常決絕的措施:“命會寧府毀舊宮殿、諸大族第宅及儲慶寺,仍夷其址而耕種之。”如此堅決的態度,恐怕只有北魏孝文帝遷都洛陽可以相比。正是在這種情況下,金太祖阿骨打的陵寢才從天寒地凍的東北搬到了北京。

猛安謀克制度是金的立國之本,其盛衰在很大程度上取決于猛安謀克的盛衰,后期的猛安謀克完全喪失了戰斗力,這對金的敗亡是致命的、根本性的。金朝以兵立國,女真人從尚武到不武的轉變,給金朝的國運興衰帶來了決定性的影響。借用一句元人的話來說,就是“金以兵得國,亦以兵失國”。

金朝被蒙古和南宋夾擊滅亡后,它的皇室成員遭到了勝利者的血腥殺戮和殘酷報復,其慘烈程度堪比其先祖對待北宋被擄掠皇室的待遇。隨著金朝的覆滅,作為一個整體的女真民族也逐漸淡出了歷史舞臺的中央,等它作為一個民族再次站到聚光燈下時,又要等上四百年時間了。