數字技術進步促進農村剩余勞動力流出了嗎?

王少國 句國艷

摘 要:新時代我國數字經濟高速發展,數字經濟所依托的數字技術進步給勞動力市場帶來了強烈沖擊。文章通過構建理論模型,分析了數字技術進步對農村家庭勞動力供給的影響機制,并運用宏觀數據和CFPS微觀數據進行實證檢驗。研究表明:數字技術進步會顯著增加農村剩余勞動力供給,并且由于個體的時間配置偏好不同,導致該影響具有群體異質性。具體來說,數字技術進步能夠顯著提高農村青年勞動力群體外出打工的意愿,但對中老年勞動力群體的影響并不顯著,從而在家庭內部出現明顯分工,形成了“青年打工,中老年務農”的就業局面。此外,進一步分析表明,數字技術進步會通過改善健康水平,間接促進農村剩余勞動力外出打工,并為農村低技能群體和落后地區的發展提供機遇,具有“雪中送炭”效應。

關鍵詞:數字技術進步;農村剩余勞動力;時間配置偏好;家庭勞動分工;“雪中送炭”效應

作者簡介:王少國,首都經濟貿易大學經濟學院教授、博士生導師(北京 100071);句國艷,首都經濟貿易大學經濟學院博士研究生,通訊作者(北京 100071)

基金項目:國家社會科學基金一般項目“公平導向的差別化收入再分配機制研究”(21BJL012)

DOI編碼: 10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2023.06.008

引 言

互聯網、云計算、人工智能等數字技術的飛速變革,加速推動了我國經濟數字化轉型進程。我國數字經濟規模由2005年的2.6萬億元擴大到2022年的50.2萬億元,占GDP比重從14.2%提升至41.5%,為經濟增長注入了新動力。數字技術已經越來越深刻地融入經濟活動中,這一轉變帶來了傳統生產方式和服務模式的調整和升級,也給勞動力市場造成了巨大沖擊:一方面通過提高生產效率排擠了大量勞動力;另一方面又通過創造新就業形態吸納了勞動力。這就在一定程度上導致了勞動力的更替和流動。鑒于農民就業機會大多屬于社會中低端崗位,這一沖擊對農村地區剩余勞動力供給的影響不可小覷。近年來,在政府的支持和引導下,我國農村地區網絡基礎設施建設愈加完善,數字技術不斷向農業領域擴散,多地均已建成智慧農業示范區。2022年,《政府工作報告》又將“發展數字鄉村”納入政府工作任務中,要求大力推進農業數字化建設。滴水灌溉、無人機植保、遠程監測系統等數字技術在農業上的推廣應用,促使農業生產數字化水平穩步提升,進一步釋放出農村剩余勞動力,為農戶在穩定家庭農業收入的同時轉向非農勞動以獲得額外收入提供了可能。

數字技術進步對于社會生產方式的變革有目共睹,但在對農村剩余勞動力供給的影響上一直存有爭論。目前,學術界對于該問題的討論主要形成了兩大類觀點:一是智能機器等數字技術的應用導致勞動力技能結構升級,增加了市場對高技能工人的需求,而作為低技能工人代表的農村剩余勞動力群體則被排擠在非農就業市場之外;二是隨著信息技術和互聯網的發展,勞動力需求呈現“兩極化”現象,市場上對低技能勞動力的需求也相應提高,數字技術通過工業互聯網與消費互聯網促進了農村剩余勞動力作出外出打工決策。對于大量的小農戶而言,風險規避是其決策時首要考慮的因素,而向城鎮的轉移成本和數字鴻溝所導致的非農就業的不確定性,則使廣大農戶在是否接受數字化“紅利”的問題上猶豫不決。在這樣的背景下,進一步研究數字技術進步對農村剩余勞動供給的影響機制顯得尤為重要。數字技術進步如何影響農村剩余勞動力外出打工的概率?其對勞動供給的作用途徑又是怎樣的?是否存在群體決策異質性?這些問題都需要進行深入而系統的研究。本文將數字技術進步與農村剩余勞動力供給納入同一分析框架,對于在數字經濟時代如何更好地促進農業現代化和農民增收致富,進而全面推進鄉村振興、實現農民農村共同富裕具有重要的現實意義。

一、文獻綜述

我國實行家庭聯產承包責任制后,農村家庭所具備的生產者、消費者和勞動供給者三重角色發生變化。農村家庭既追求農業生產利潤最大化,又渴望獲得充分的閑暇和消費,于是導致家庭內部成員進行合理分工,部分成員作為勞動供給者開始向打工市場流動,以追求家庭生產利潤和整體效用的最大化。農村剩余勞動力向城市轉移是生產力發展的必然結果,不過早些年有學者認為我國經濟的“劉易斯拐點”已經到來,剩余勞動力時代即將結束。事實上,這種觀點是具有時效性的,僅在當時的經濟發展和技術水平條件下成立,但當農村技術進步加快,新技術的應用會使農業生產效率持續提升,農業生產仍會進一步釋放出剩余勞動力,客觀上延遲“劉易斯拐點”的到來。從這一視角分析,關于農村剩余勞動力的研究和討論并未過時,因為農村勞動力很可能進一步轉移。

農村剩余勞動力轉移受到很多因素的影響,現有文獻研究主要聚焦于個人資源稟賦、家庭關系和政策制度等微觀因素。然而,根據“劉易斯—費景漢—拉尼斯模型”,農業生產率提高所導致的農業剩余是農村勞動力轉移的先決條件,研究剩余勞動力問題應更加關注農業技術進步因素的作用。近年來,伴隨著“數字鄉村”發展戰略的實施,數字技術滲透到農業農村的各個領域,數字技術開始作為一種新的生產要素擴充到增長核算框架中,顯著影響著農業生產活動。從已有文獻來看,數字技術進步有別于傳統技術進步:一方面數字設備應用的邊際成本較低甚至為零,政府和企業投入項目資金建成智慧農業基地,為農業生產提供數字設備服務,這種服務分攤到每個農戶的成本很低,有助于實現農戶和現代農業發展的有機銜接;另一方面傳統技術進步主要是替代人的體力勞動,而數字設備則由替代人體力轉向腦力和體力的同時替代,例如植保無人機能夠依據作物長勢、病蟲草害等農情信息進行精準施藥,極大地提高了田間作業的效率和質量。

數字技術進步對農業生產模式和農戶信息素質的影響,形成了農村剩余勞動力“走出去”的重要推力。已有研究表明,數字技術進步帶來的普惠金融具有包容性增長特征,為農業數字化轉型提供了資金支持,改善了數字農業融資難的困境。一些大農戶出于經濟利益的考量開始積極地使用高端農機設備等資本要素替代勞動力投入,而廣大小農戶也可以通過購買數字服務的迂回方式將新技術引入農業生產,使得傳統農業正在被逐步向數字農業改造。數字農業在減輕勞動強度的同時,也提高了農業生產力和資源利用率,讓農村家庭可以將更多的勞動時間投入收益較高的非農產業,非農就業成為補充農戶收入和維持農村生計的重要途徑。此外,數字技術對非農就業崗位的創造和對就業供需匹配機制的完善,形成了農村剩余勞動力“走出去”的重要拉力。首先,數字經濟不斷催生新產業、新業態,而新產業和新業態的出現必然要尋求與之生產相匹配的人力資本,這就給轉移到城鎮地區的農村剩余勞動力創造了更多的非農就業機會,推動農業釋放出的剩余勞動力被非農業經濟吸收。其次,互聯網技術的發展能夠有效緩解農村勞動力非農就業的社會資源約束,通過信息平臺效應降低搜尋匹配成本,增加跨部門轉移就業的成功概率,顯著影響了農村勞動力向打工市場和城鎮地區的轉移程度。最后,數字技術應用有利于降低遷入地定居的生活資料溢價、親友聯絡費用等勞動力遷移成本,并能夠通過改善遷入地生活環境質量、提升政府公共治理效率來促進流動人口的“安居樂業”,從而加快農村剩余勞動力的跨部門、跨區域轉移。

總體而言,已有文獻為本文研究奠定了良好基礎,通過對文獻進行梳理發現:目前從微觀視角揭示影響勞動力流動因素的研究非常豐富,但鮮有文獻結合當前的數字經濟宏觀背景研究數字技術進步與農村剩余勞動力供給的關系。事實上,數字技術進步帶來的農業生產數字化和農民生活信息化,為農村勞動力非農轉移營造了良好的環境,勢必會影響農村勞動力的供給決策。鑒于此,本文通過構造農村家庭勞動力的微觀理論模型,推導分析數字技術進步影響農村剩余勞動力供給的作用機理,并結合2014—2020年CFPS數據和中國各城市數字技術綜合評價指數匹配的面板數據,構建雙向固定效應模型進行實證檢驗。

本文可能的邊際貢獻如下:第一,在研究視角方面,通過探究數字技術進步對農村家庭勞動力供給的影響機制,特別是對勞動力非農就業的異質性作用,可以預測未來的家庭分工、社會分工,在一定程度上豐富數字經濟領域的相關研究;第二,在研究方法方面,先是建立微觀理論模型來推導數字技術進步影響農村家庭勞動力供給的內在機制,之后運用計量模型進行驗證,增強研究結論的可靠性;第三,在政策價值方面,通過本文研究可以考察數字技術進步對農村剩余勞動力問題的解決效果,間接得出農村家庭對“農業數字化”的接受程度,能夠為我國推進數字鄉村建設提供參考。

二、理論模型

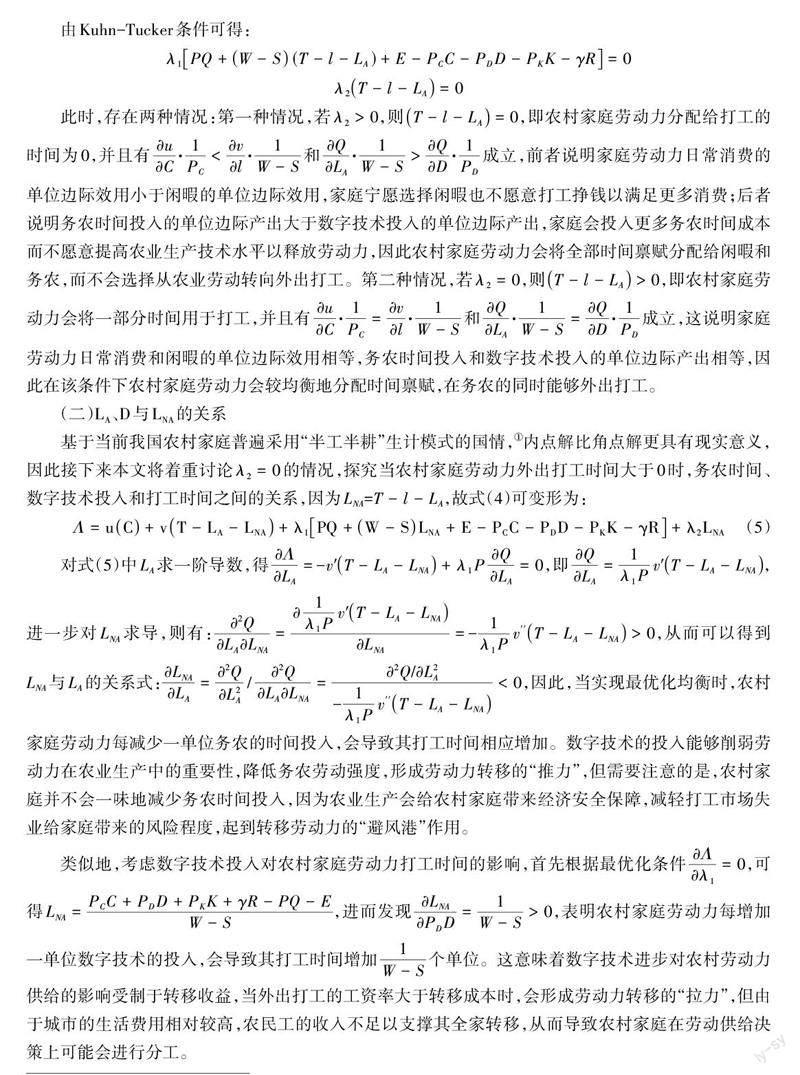

(一)基本理論模型與最優化條件

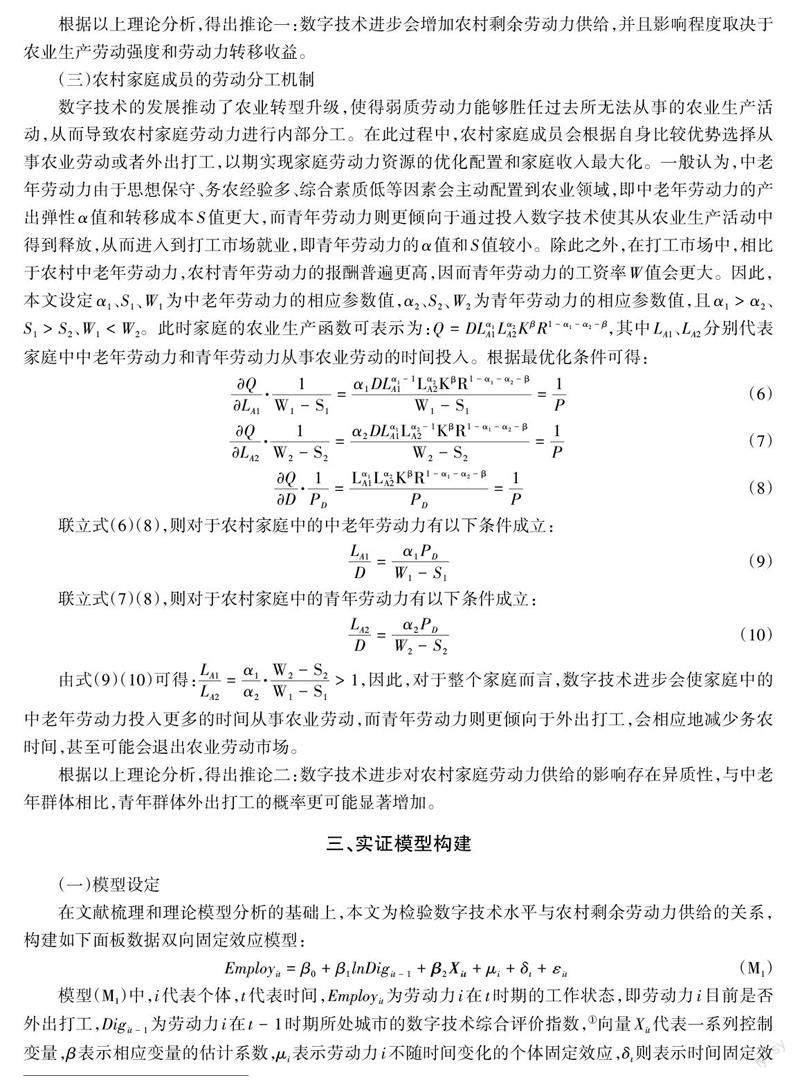

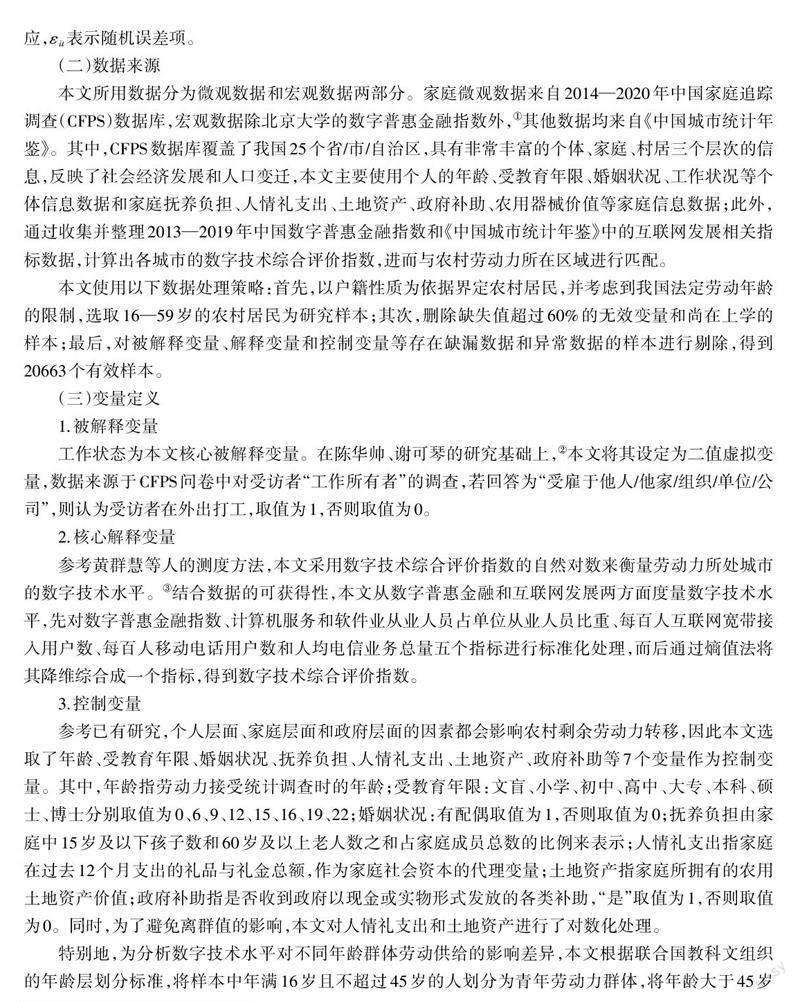

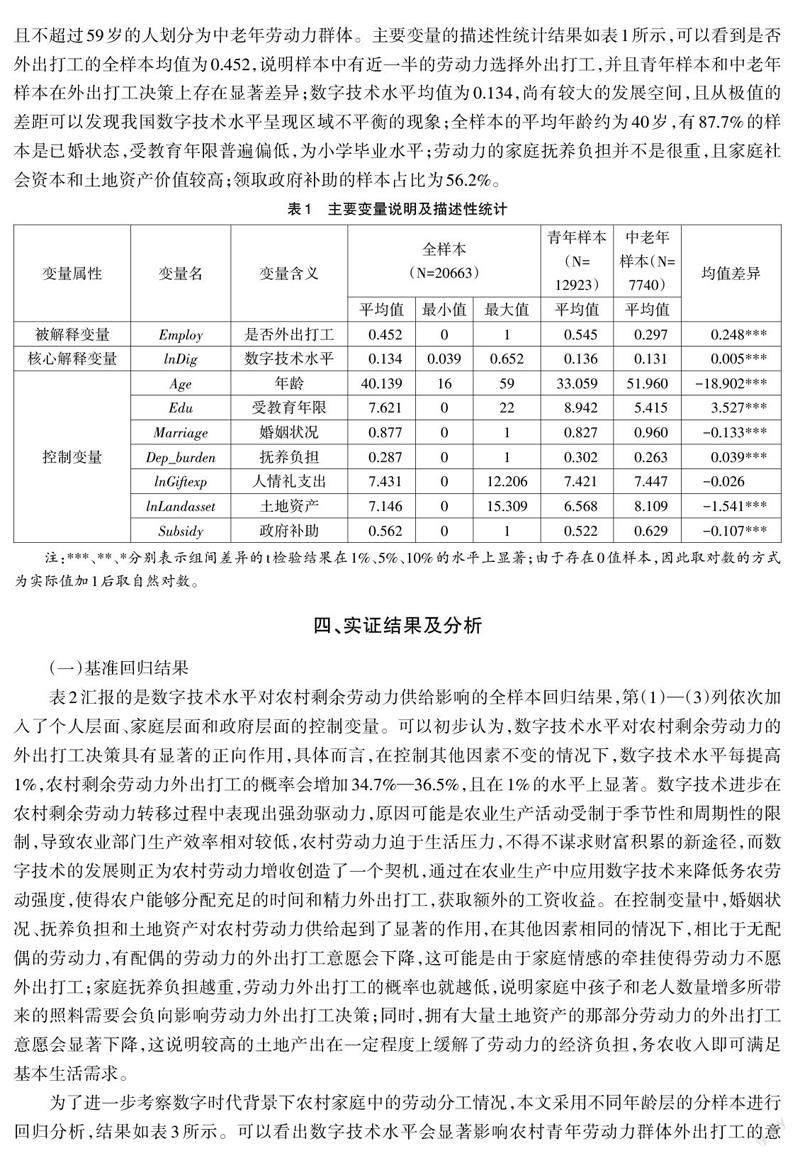

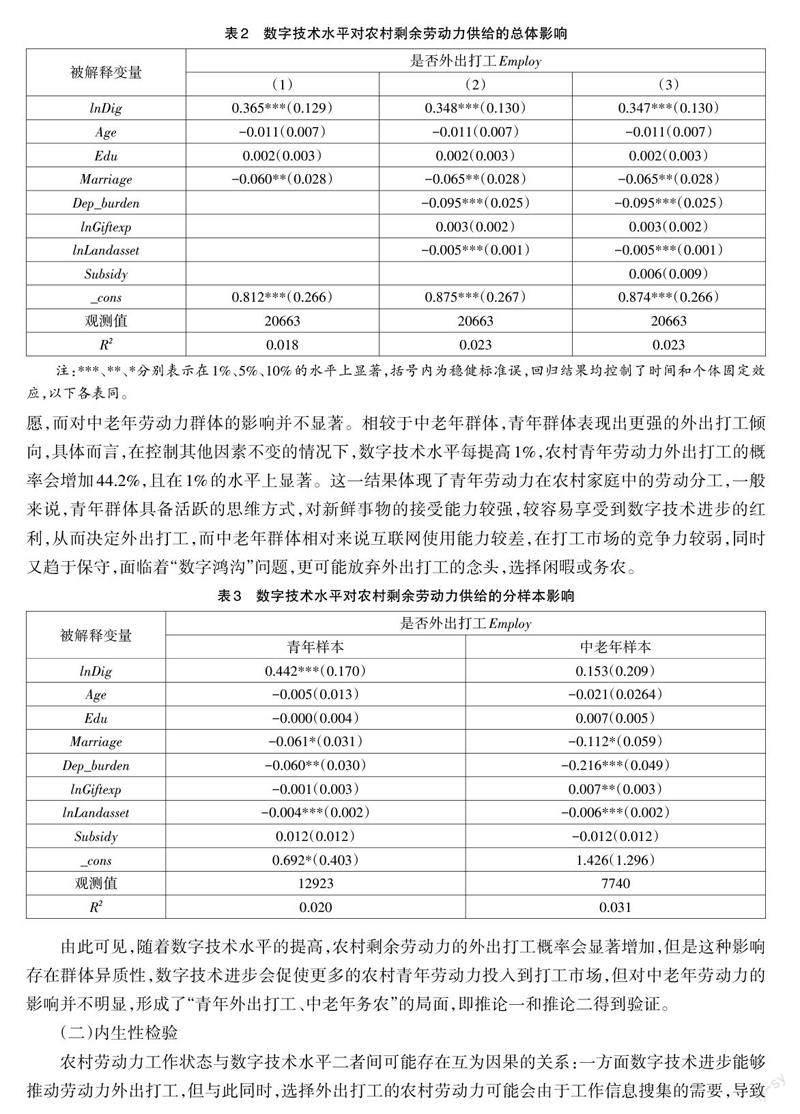

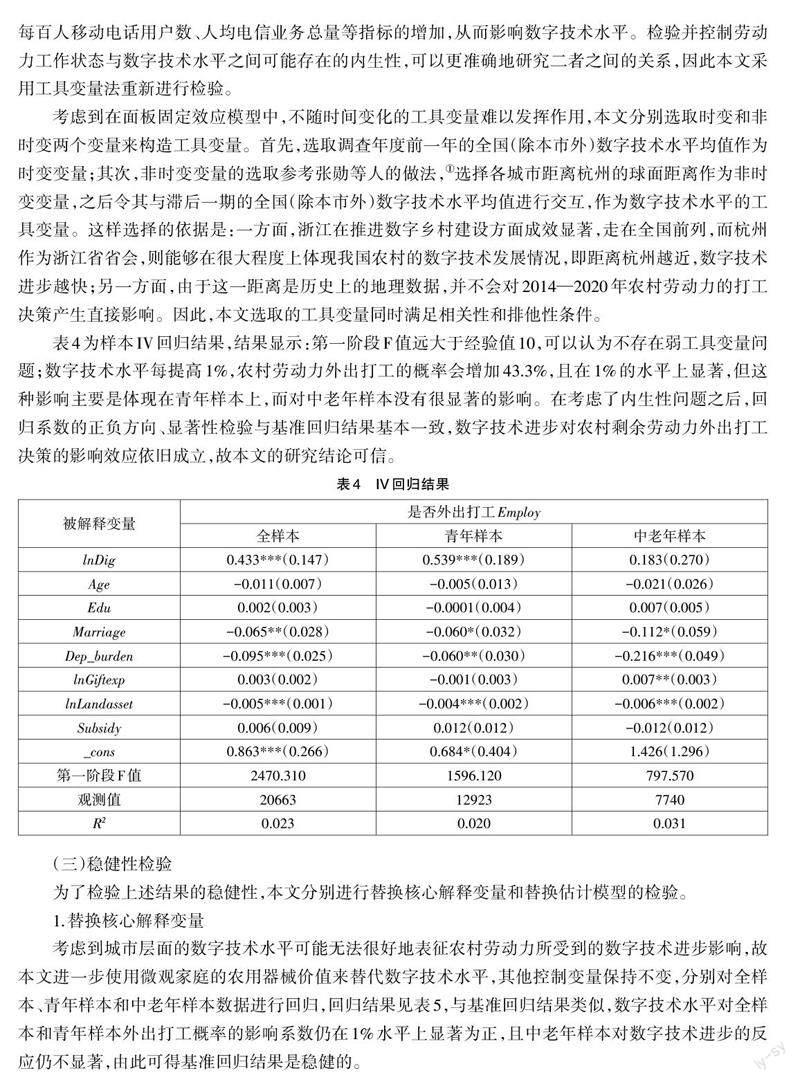

農村家庭作為一個生產和消費的結合體,其勞動供給決策往往與農業生產決策和消費決策密切相關。本文在Singh等人提出的農業家庭模型基礎上,將勞動生產活動分為家庭務農和外出打工兩種類型,構建出一個描述數字技術進步影響農村家庭勞動供給的理論框架。為便于后續分析,首先提出兩個前提假設:第一,農業產出Q 是關于勞動力務農時間LA、化肥等資本K、土地R 和技術水平D 的函數,且由于土地的特殊性,假設土地供給和農業生產的規模報酬不變;第二,農村勞動力可以在家庭農業部門和打工市場之間自由流動,在一定的約束條件下按照“閑暇—務農—打工”三分法進行時間配置,從而最大化自身的目標效用。