新課標視角下高中英語教材中華文化呈現研究

朱神海,潘煒杰,黃劍清

(廣西師范大學 外國語學院,廣西桂林 541006)

語言是文化的載體,教材則是語言、文化的顯性呈現載體。 自2003 年,普通高中英語課程改革已歷經20 年,取得了顯著成績,教育部相繼頒布了2003年實驗版、2017 年正式版和2020 年修訂版《普通高中英語課程標準》。 三個版本的《普通高中英語課程標準》 均對中華文化在英語學科教學中的呈現提出了要求。 其中,《普通高中英語課程標準(2017 年版2020 年修訂)》(以下簡稱《新課標》)明確指出,文化意識是指對中外文化的理解和對優秀文化的認同,體現英語學科核心素養的價值取向[1]。 《中小學教材管理辦法》《中華優秀傳統文化進中小學課程教材指南》和《革命傳統進中小學課程教材指南》要求將國家意識和民族文化納入中小學教材, 統籌規劃中華優秀傳統文化和革命傳統教材內容, 為學生成長培根鑄魂[2-3]。2021 年8 月,教育部教材局明確指出,中小學各學科課程教材不斷強化中華優秀傳統文化內容,取得不少進展,但總體設計不夠完善,內容不協調,脫離學生實際,存在碎片化的問題,與中央要求仍存在一定差距,亟須加強和改進。教材是普通高中學生接受文化教育最常見的途徑,是文化知識、文化意識培養的素材來源。 高中學生的成長階段是價值觀和世界觀形成的關鍵時期, 此階段接受的文化知識輸入、文化思維培養不僅影響著學生未來的發展,還對國家未來的發展及中華文化的傳播影響深遠。 因此,對高中英語教材中的中華文化融入與呈現進行研究,構建英語教材中華文化分析框架具有重要意義。

鑒于此,本研究選取上海外語教育出版社2020年出版的高中英語教材必修一至必修三(共3 冊書)進行文本內容分析, 以揭示中學英語教材中中華文化呈現的內容和方式,并對教材、教學進行討論,以期達到良好的中華文化教學效果,為教材編寫、課程教學提供參考。

1 英語教材文化研究回顧

英語教材有廣義和狹義之分。 廣義的英語教材包括教科書、教師用書、練習冊、音視頻材料、卡片等。狹義的英語教材通常指外語教科書。本文所研究的英語教材是狹義的外語教材,即英語教科書。

近年來, 學界對英語教材文化內容的關注度逐漸提升,國外學者們從不同角度探究英語教材文化,如內容分析[4]、批評話語分析[5]、多模態話語分析[6]。Yuen 分析了香港兩套英語教材的外國文化[7]。 從研究方法來看,國外學者采用內容分析、定量分析、半結構訪談等方法探討英語教材中的文化; 從研究內容上來看, 國外學者主要關注某套或多套教材中的外國文化、本土文化的表征,也關注不同國別區域的英語教材異同。

國內外語教材文化研究逐漸引起關注, 英語教材文化呈現分析成為學界研究熱點。 學界除了關注不同專業的英語教材評價、教材與教學、文化意識、教材中存在的問題等方面, 還關注世界不同國家的英語教材,如俄羅斯的英語教材[8]。張虹、李曉楠基于依據 Kachru&Nelson、Cortazzi&Jin 的文化分類方式研制了符合各學段外語教材文化呈現的分析框架[9]。張虹、 李曉楠根據專家意見進一步優化外語教材文化呈現分析框架, 并依據此框架對某套高中英語教材文化進行深入分析與討論。從研究內容來看,國內教材文化呈現研究的焦點主要聚集在整體文化的呈現上,對學習者母語文化(即中華文化)的呈現與融入研究相對較少[10]。 從研究對象來看,學界主要關注人教版、外研版、北師大版、譯林版的教材文化研究,對滬外教版的高中英語教材文化研究較少。

文化通過語言呈現。 幾乎所有的外語教材都包含文化內容,并通過不同的形式呈現。 Yuen 將文化分為文化實踐、 文化產品、 文化觀念、 文化人物;Kachru 構建同心圓模型, 將文化分為外圈文化、內圈文化、擴展圈文化[11];Brody 將文化分大C 文化和小c 文化[12]。 我國學者牛新生對文化進行了分類,包括物質文化、精神文化、社會文化、行為文化和觀念文化[13]。 張虹、李曉楠基于 Kachru&Nelson[14]、Cortazzi&Jin[15]的分類基礎以地域為依據將教材文化內容劃分為學習者母語文化、目標語國家文化、其他國家文化、國際文化,同時采用Moran[16]的文化產品、文化實踐、文化觀念、文化社群、文化人物的劃分方式作為《外語教材文化呈現內容分析框架》分析參考,并根據此框架對不同學段、不同版本、不同國家的教材文化進行分析。

通過文獻閱讀和梳理發現, 以往研究主要通過簡單計算頻次的方式分析教材文化呈現文本, 忽略了所呈現文本文化內容的比重。鑒于此,本研究基于張虹和李曉楠的《外語教材文化呈現內容分析框架》(以下簡稱《框架》),對滬外教版高中英語教材中的中華文化內容呈現進行分析。 《框架》通過計算強度(強度=權重* 頻次)的方式分析教材文化呈現的差異性,更具科學性。本研究選取分析的是該框架中的學習者母語文化,即中華文化。《框架》中將中華文化分為傳統文化、革命文化、現代文化,而《新課標》、黨的二十大報告中指出, 中華文化指中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化。因此,本研究的中華文化分為中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化。

2 研究設計

2.1 研究問題

教材中不僅需要平衡文化內容的選擇, 也要平衡其呈現方式。 文秋芳提出, 外語教材應服務于國家育人要求,對學生的三觀建設起到積極引導作用,同時根據不同國家發展階段的外語功能進行調整;隨著國家綜合實力提升我國實現了從“通過外語了解世界”到“用外語讓世界理解中國”的轉變[17]。 因此,本研究圍繞以下兩個問題展開:

(1)高中英語教材呈現了什么樣的中華文化?

(2)高中英語教材如何呈現中華文化?

2.2 教材選擇

近年來各個版本的英語教材依據 《高中英語課程標準(2017 年版)》對教材進行了重新編排、設計,本研究選取市場上有一定代表性且使用人數較多的滬外教版高中英語教材作為研究對象(以下稱為《英語》),并選取必修一至必修三(共3 冊)教科書進行分析。

2.3 教材分析方法

為了提高研究的可信度與準確性, 本研究首先對框架進行了深入的分析與討論, 以確保每位編碼者熟悉并掌握《框架》內容,對教材中華文化文本的條目歸類、權重計算達成一致意見。最終確定兩名編碼者對教材進行首輪編碼, 在編碼過程中如有意見不一致的, 及時討論或與第三位教材編碼者分析討論,直至達成一致意見。

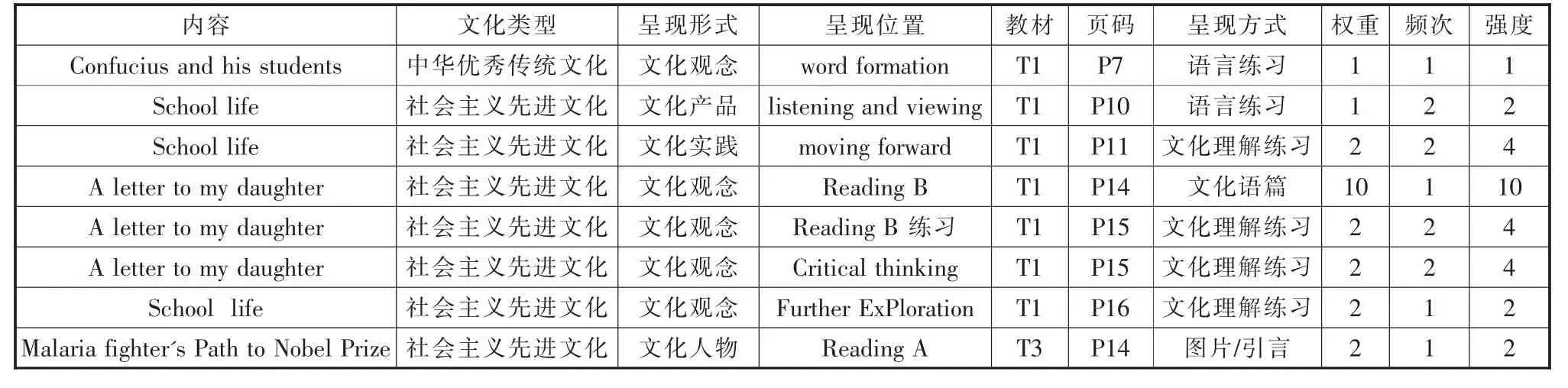

接著,對教材進行逐冊分析,逐頁識別教材中與中華文化相關的內容,同時依據《框架》對教材中中華文化條目進行編碼,計算權重。關于權重的賦予方式,依據張虹、李曉楠構建的《框架》進行,在Excel中統計,并進行分析(見表1)。

表1 《框架》教材分析編碼部分示例

3 研究發現

通過分析與計算發現《英語》在文化類型、文化形式、文化呈現方式上均有其特點。

3.1 文化類型

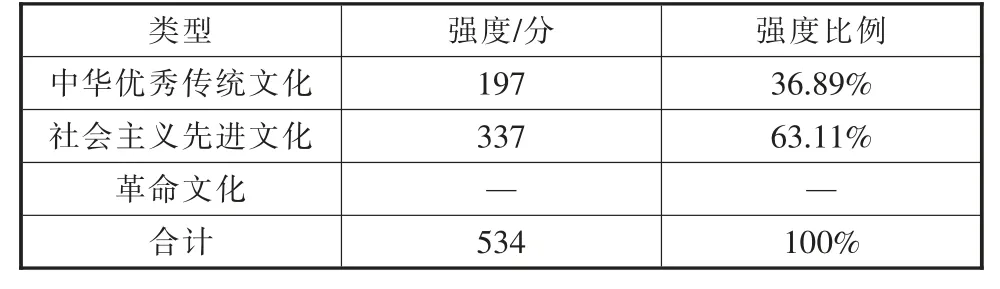

通過編碼分析發現,《英語》重視社會主義先進文化和中華優秀傳統文化的呈現, 對于革命文化的呈現有所忽視(見表2)。 《英語》呈現了中國傳統文化代表項目,如中國成人禮、中國新年、中國畫等,并融入了健康生活、人類命運共同體、屠呦呦對青蒿素的研究等社會主義先進文化的生活方式、 發展成果等,闡釋中華文化,展示中國形象。 呈現強度最大的文化類型是社會主義先進文化 (337 分), 占比63.11%;其次是中華優秀傳統文化(197 分),占比36.89%,而革命文化的呈現強度為0。《英語》必修一至必修三(共3 冊)教材中未呈現與革命文化相關的內容。這一發現與以往研究一致,即我國大學英語教材、 高中英語教材中的中華文化呈現很少關注革命文化, 而革命文化是由中國共產黨領導人民群眾在革命實踐中形成的文化,對弘揚革命精神,傳承文化具有重要作用。

表2 不同類型的中華文化呈現強度及比例

3.2 文化形式

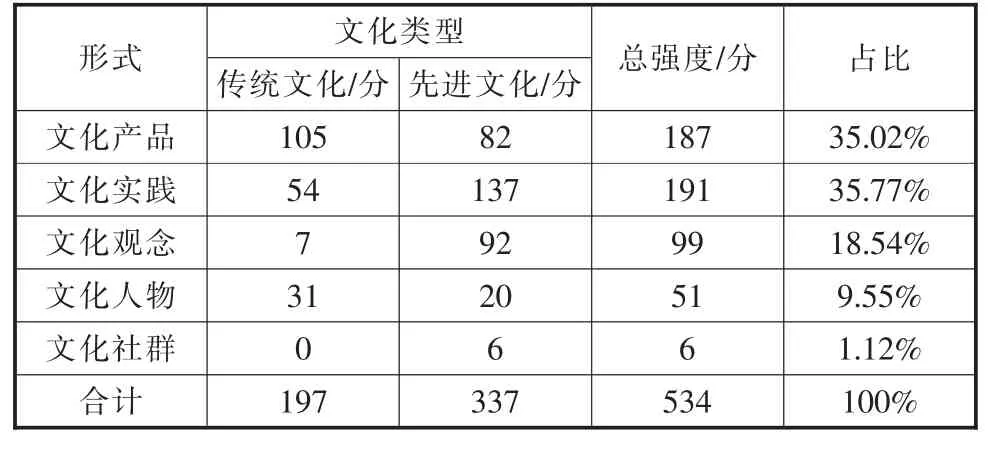

在文化形式方面, 文化產品和文化實踐強度占比較高,其次是文化人物和文化觀念,文化社群的呈現強度遠小于前4 種文化形式(見表3)。 文化產品和文化實踐呈現強度占比分別約為35.02%(187分)、35.77%(191 分),文化觀念、文化人物較少涉及,占比分別約為18.54%、9.55%,文化社群鮮有涉及。 從文化類型來看,傳統文化重視文化產品(如山水畫、中國字)、文化實踐(如成人禮、餐桌禮儀)的呈現,而社會主義先進文化主要呈現其文化實踐(如線上學習)、文化產品(如5G 技術)和文化觀念(如人與自然和諧相處、人類命運共同體等)。 《英語》呈現的中華文化形式具有典型性、 與學生生活息息相關的特點,如屠呦呦、齊白石等杰出人物和我國高中生校園生活;同時重視文化觀念的呈現,傳播中華文化觀,如孔子等名人的觀點。

表3 不同類型的文化形式呈現強度

3.3 文化呈現方式

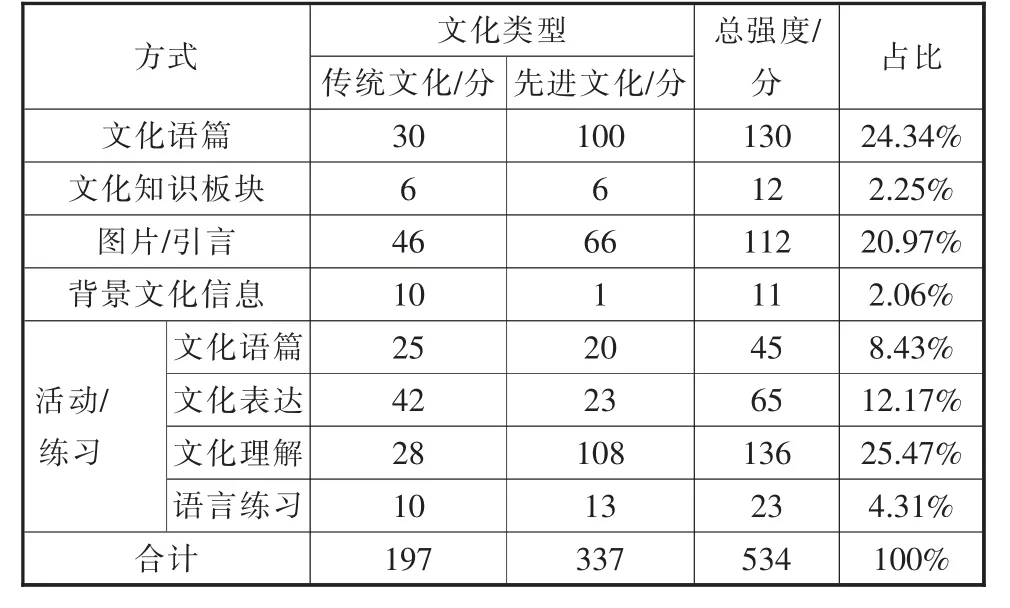

關于文化呈現方式(見表4),從總強度上看,文化語篇(強度175 分)和文化理解練習(強度136 分)占比最高,占比分別約為32.77%、25.47%,目的是通過語篇、 理解練習讓學生充分了解、 鑒賞不同的文化,提高文化鑒賞能力,培養批判性思維,構建多元文化視角;其次是圖片/引言、文化表達練習,分別占比約為20.97%、12.17%, 能夠讓學生用英語講述中華文化,增加中華文化的外語表達儲備,鍛煉語言能力,減少文化失語現象;文化知識板塊的補充占比遠小于其他呈現方式。

表4 不同類型文化呈現方式強度

與社會主義先進文化相比, 傳統文化的各類型呈現方式強度較為均衡, 文化知識板塊和語言練習板塊強度相對較低。這說明《英語》不僅重視對傳統文化的認識、理解,也重視傳統文化的講述和傳播,通過教材幫助學生理解中華文化的內涵,講好中國傳統故事。

通過數據分析發現, 社會主義先進文化的呈現方式有以下特點:(1)呈現社會主義先進文化的文化語篇(強度120 分)、文化理解練習(強度108 分)最多, 如必修第三冊Unit 4 Life and Technology 單元中,呈現了社會主義先進科學文化知識的語篇,隨后在練習中通過列舉pros and cons, 對比分析不同科學技術;必修第二冊Unit 3 中以食物與文化為主題,呈現主題語篇, 通過 “According to the author, what can food tell us about culture?”“What is your personal connection to the food?”等問題引導學生理解食物與文化的聯系。 (2)突破單一文化學習視角,同一單元主題下,通過不同語篇、不同的活動,設置練習與目標語國家文化、其他國家文化、國際文化進行對比。

4 對教材編寫與教師教學的建議

4.1 對教材編寫的建議

4.1.1 文化類型均衡呈現

通過上述分析可知,《英語》 中中華文化主要涵蓋傳統文化和社會主義先進文化, 鮮少涉及革命文化。踐行社會主義核心價值觀,弘揚中華優秀傳統文化,是中華兒女的重要使命。 革命文化不僅與戰爭、流血、犧牲等有著緊密聯系,新時代的革命文化內涵更廣,還包含了不怕困難、勇于奮斗、敢為人先的精神內涵。革命文化對青少年成長具有精神激勵、價值引領和行為示范的重要作用和意義[18]。 《新課標》強調了學習中華文化的重要性, 要求加深對中華優秀傳統文化、 革命文化和對社會主義先進文化的學習和認識,從而培養正確的價值觀和道德情感。 因此,教材編寫者應以課程標準為依據, 增補革命文化內容,均衡呈現不同類型的中華文化內容,為教學提供素材保障。

4.1.2 文化形式多樣化

《英語》中與中華文化相關的文化社群呈現占比少,傳統文化的文化社群強度為0;文化人物與文化觀念呈現的強度較低。文化社群是指依據不同民族、語言、性別、宗教信仰、經濟階層等不同標準而劃分的文化類型,如少數民族文化、曲阜文化等。 中國歷史悠久,各個時期、各個地域的人民塑造了豐富多樣的文化。同時,中國擁有56 個民族,每個民族都保留著其獨特的生活方式、傳統習俗,以及特有的民族服飾等。 英語教材應積極關注不同群體的優秀文化呈現,汲取精華,積累語言表達素材,促進中華文化學習,為講好中國故事做準備。 例如,應包括少數民族大團結、語言、飲食、服飾等內容,為教師結合當地文化授課設置切口,以利于來自不同民族、不同群體的學生學習中華文化, 形成對本民族文化和中華優秀文化的認同,堅定文化自信。

4.1.3 優秀傳統文化輸入與輸出并重

《新課標》明確提出,英語學科的教學目標在于培養學生的語言能力、文化意識、思維品質和學習能力等核心素養,落實立德樹人根本任務。 近年來,隨著國家引導和教育政策的推行, 英語學科教學愈發重視中華文化的融入, 直接體現在教材內容的變化上。滬外教2020 版英語教材中中華文化的呈現占據較大篇幅,并且從傳統民俗、人文地理、現代科技等多方面呈現,涉及人類命運共同體、社會主義核心價值觀等中華文化,旨在為學生呈現多姿多彩的文化,讓學生在學習中了解母語文化, 認同和傳承中華文化。同時通過對中外文化的學習和討論,培養學生的文化思辨意識和能力。

4.2 對教師教學的建議

4.2.1 增強中華文化呈現意識,提高自身素養和能力

教師是文化教學的實施者, 要實現高質量文化教學,需要英語教師增強文化呈現意識,與時俱進,及時更新教學觀念。 英語課堂教學不僅包括外國優秀文化,同時也應將優秀中華文化融入其中,教師要學習與積累文化知識,深入理解中華文化的內涵,才能在實際教學過程中根據學生的學習能力采用不同的教學方式并巧妙融入中華文化內容。 教師在培養學生的文化意識、提高學生文化素養之前,首先要有文化意識,并不斷提高自身素養和能力,增強對教材的理解,了解教材編者意圖,深入挖掘文化內容,有效呈現文化內容。只有在教師和編者對文化內容、文化教學目標的理解達成一致的情況下, 教材的作用才能最大限度發揮,促進文化教學有序進行。

4.2.2 重視教材中中華文化的深入挖掘與拓展

中華文化源遠流長,豐富多樣。教材中所呈現的中華文化有限, 因此教師在進行文化教學的過程中應重視教材中的中華文化,重視深入挖掘與拓展。英語課程的中華文化學習,不僅是學習中外優秀文化,更是在語言學習的過程中,通過對比、分析、鑒賞中外文化的異同,加深對文化的理解。英語學科的文化教學應基于文本內容, 深挖文化內涵, 重視文化共現,如在介紹現代科技時,除了基于語篇文本呈現不同的現代科學技術, 也可以呈現同類型技術在中西方的應用異同,以及不同人們對此的看法等,從而通過文化共現與文化對比,樹立國際視野,以開放包容的心態面對文化差異, 了解我國科學技術的發展與現狀,培養家國情懷,提升民族自信心。

5 結束語

本研究只選取了市場上某一套教材的必修部分進行分析,存在一定的偶然性和不足,因此在后續研究中可擴大教材樣本,以及深入一線教學進行調查,以獲得更準確的信息,促進教材的評價與后續改進。隨著中國綜合實力不斷提升,中國智慧、中國方案對世界發展、世界治理產生越來越大的影響。國內外語教學從以學習目的語文化為主轉向在教材中學習中國文化的英文表達、分析中外文化異同,積累中國文化的外語表達,提升文化自信心,對學生將來用外語講好中國故事、傳播中國故事有著十分重要的意義。此外, 英語學科核心素養要求英語教學要重視文化意識的培養,提升學生的文化意識。 因此,未來研究也可以探索外語教材中中華文化語言表達的準確性、得體性,或者教材中相關教學活動與教學目標的一致性等。