黑土資源的可持續(xù)利用途徑及配套農(nóng)機(jī)技術(shù)

姜文達(dá),劉羿廷,張秋萍,趙 峻

(通化市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣中心,吉林 通化 134000)

0 引言

黑土資源是我國(guó)寶貴的土壤資源,是陸地稀缺的肥沃土壤種類(lèi),在我國(guó)僅分布于東北三省及內(nèi)蒙古自治區(qū)等少數(shù)地區(qū),我國(guó)黑土資源總面積約35.9萬(wàn)km2,約占全國(guó)耕地面積的26%~27%[1]。東北地區(qū)作為我國(guó)糧食安全的“壓艙石”,改革開(kāi)放以來(lái)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展,農(nóng)業(yè)機(jī)械化實(shí)現(xiàn)了率先普及應(yīng)用。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)出不斷增加的同時(shí),受人工開(kāi)發(fā)、自然環(huán)境變化等多種因素影響,黑土資源的總量在不斷減少,現(xiàn)有黑土耕地出現(xiàn)水土流失、耕層變薄、土壤酸化、周邊污染等一系列問(wèn)題。面對(duì)黑土資源退化的嚴(yán)峻問(wèn)題,黑土資源保護(hù)與可持續(xù)利用成為國(guó)家對(duì)黑土耕作區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的新要求,恢復(fù)黑土資源的自然活性,加強(qiáng)黑土資源治理,合理開(kāi)展農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)成為現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要工作。

1 黑土耕地資源損耗問(wèn)題

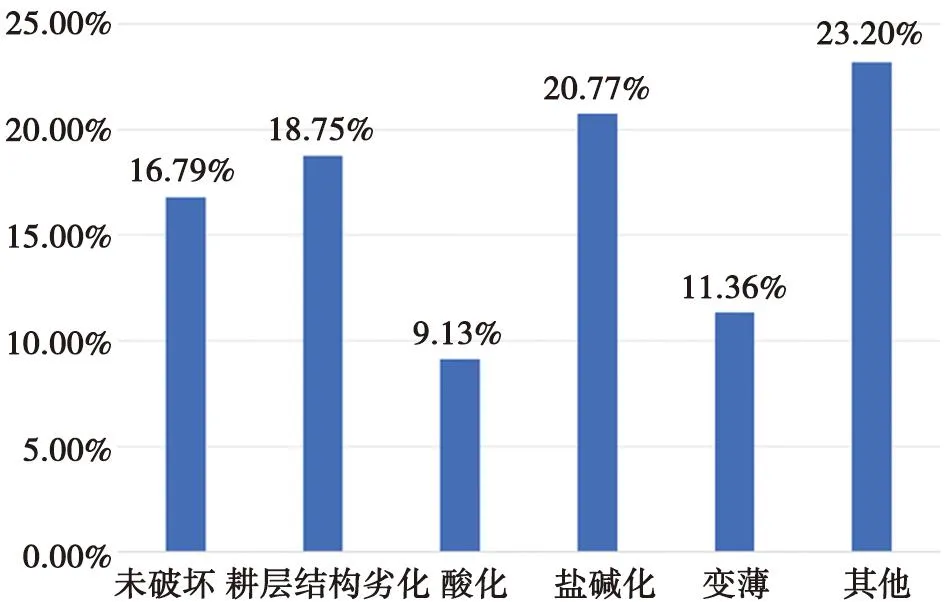

黑土資源的損耗表現(xiàn)出多樣化特征,以吉林省為例,黑土資源的質(zhì)量變化情況如圖1所示,可見(jiàn),具有原始地力特征的黑土地占比僅為16.79%[2],耕層結(jié)構(gòu)劣化、土壤酸化、土壤鹽堿化、耕層變薄等問(wèn)題十分嚴(yán)峻,以上不利因素對(duì)耕地造成的影響包括水土流失、有機(jī)質(zhì)含量降低、理化性質(zhì)變化、土壤污染等。

圖1 吉林省黑土資源退化情況及占比

1.1 水土流失加劇

近年來(lái),黑土耕作區(qū)水土流失問(wèn)題十分嚴(yán)重,受耕地開(kāi)墾機(jī)械化作業(yè)、不良?xì)夂驐l件等因素影響,東北地區(qū)的黑土流失量可達(dá)1.3~1.9億m3/年[3]。同時(shí),水土流失造成耕層中的氮、磷、鉀等養(yǎng)分不斷流失。在機(jī)械化生產(chǎn)的推廣實(shí)施下,輪式農(nóng)業(yè)機(jī)械的頻繁作業(yè)導(dǎo)致耕地犁底層加劇,土壤蓄水保墑能力降低,強(qiáng)降水導(dǎo)致的地表沖刷、土壤水蝕等不利影響更加顯著,尤其對(duì)于坡地、山地等耕地環(huán)境,水土流失問(wèn)題更為嚴(yán)峻。

1.2 有機(jī)質(zhì)含量降低

有機(jī)質(zhì)是黑土資源中最寶貴的組成成分,原始黑土資源中的有機(jī)質(zhì)占比可達(dá)8%~11%,但隨著農(nóng)業(yè)開(kāi)墾、化肥施用、秸稈焚燒等因素影響,黑土資源的有機(jī)質(zhì)含量呈現(xiàn)快速下降趨勢(shì)。以吉林省為例,通過(guò)對(duì)多地區(qū)土壤樣本測(cè)定,現(xiàn)階段黑土資源的有機(jī)質(zhì)含量平均僅達(dá)到2.5%~3.5%,且仍處于緩慢下降趨勢(shì)[4]。與此同時(shí),土壤中的有益微生物減少,有害微生物占比逐漸增加,農(nóng)作物產(chǎn)生病害概率逐漸提升。

1.3 耕層理化性質(zhì)變化

受到降水及灌溉沖刷、農(nóng)機(jī)化作業(yè)等多重因素影響,黑土耕層變薄趨勢(shì)明顯,且土壤孔隙度縮減,土壤容重縮減,土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)遭受?chē)?yán)重破壞,保肥能力嚴(yán)重下降。導(dǎo)致土壤的碳氮比失恒,產(chǎn)生礦化變異問(wèn)題,部分耕地轉(zhuǎn)換為鹽堿地,不利于作物生長(zhǎng),還有部分地區(qū)因鉀、鎂等礦物質(zhì)析出,導(dǎo)致土壤酸性變化,逐漸不適宜開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)[5]。

1.4 耕層土壤污染

與我國(guó)大部分耕地情況相對(duì)比,黑土資源的耕層污染問(wèn)題相對(duì)不顯著,但是近年來(lái)在機(jī)械化植保、機(jī)械化作業(yè)的影響下,樂(lè)果葉面肥等農(nóng)藥化肥噴施及農(nóng)機(jī)油料泄漏導(dǎo)致土壤中的有害金屬逐漸增多。同時(shí),受化肥過(guò)量應(yīng)用的影響,土壤重金屬化趨勢(shì)明顯,耕層土壤污染問(wèn)題成逐漸成為不容忽視的黑土資源破壞問(wèn)題。

2 黑土資源的可持續(xù)利用

可持續(xù)發(fā)展是我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本原則,對(duì)于黑土資源的高質(zhì)量利用具有積極的促進(jìn)作用。黑土地的可持續(xù)利用需要統(tǒng)籌規(guī)劃,保證既不影響耕地生產(chǎn)力,又能實(shí)現(xiàn)土壤的綠色、保護(hù)性發(fā)展,準(zhǔn)確評(píng)估農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特征、環(huán)境因素、地區(qū)地形等因素,分類(lèi)針對(duì)性落實(shí)相關(guān)工作[6]。

2.1 強(qiáng)化政策性規(guī)劃

加強(qiáng)黑土資源保護(hù)與可持續(xù)利用的政策規(guī)劃,明確農(nóng)業(yè)耕地的保護(hù)、利用、發(fā)展總規(guī)劃,制定相關(guān)法律法規(guī),禁止不當(dāng)利用黑土耕地行為造成土壤退化,建設(shè)黑土資源保護(hù)技術(shù)示范區(qū),試驗(yàn)驗(yàn)證配套技術(shù)的合理性,持續(xù)優(yōu)化政策方案[7]。通過(guò)政策制定黑土耕地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)利用與生態(tài)保護(hù)的關(guān)系,明確農(nóng)業(yè)種植、退耕保護(hù)、秸稈利用等政策方案,保證黑土地保護(hù)、利用的監(jiān)督管理工作有法可依。同時(shí)明確政策扶持主流方向,強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)農(nóng)機(jī)作業(yè)補(bǔ)貼、保護(hù)性耕作補(bǔ)貼、秸稈利用補(bǔ)貼等有利于黑土資源保護(hù)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式資金扶持,政策引領(lǐng)農(nóng)民保護(hù)黑土資源的熱情。

2.2 強(qiáng)化政府統(tǒng)籌管理

管理工作是規(guī)范實(shí)施黑土資源保護(hù)的有效手段,結(jié)合推行的法規(guī)、政策方案,做好政策落實(shí)與管理,根據(jù)政策方案監(jiān)管黑土農(nóng)田、黑土保護(hù)區(qū)等用地情況,避免濫用、違規(guī)開(kāi)發(fā)問(wèn)題產(chǎn)生,結(jié)合地區(qū)實(shí)際情況執(zhí)行下列監(jiān)管方案:1)對(duì)于已規(guī)劃為黑土基本農(nóng)田的區(qū)域,應(yīng)嚴(yán)格用于糧食生產(chǎn),并對(duì)貧瘠、退化的黑土耕地應(yīng)用保護(hù)性耕作技術(shù),嚴(yán)防耕地非農(nóng)業(yè)使用;2)做好黑土資源的統(tǒng)籌,保證黑土地不繼續(xù)退化減少,并通過(guò)管理監(jiān)督逐步改善耕地質(zhì)量,促進(jìn)土壤肥力恢復(fù);3)對(duì)于已規(guī)劃定型使用的黑土地,若需臨時(shí)占用或規(guī)劃他用,須嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù),并做到耕地面積的平衡與及時(shí)補(bǔ)充;4)監(jiān)管落實(shí)有規(guī)劃的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕作模式,需開(kāi)展輪作、保護(hù)性耕作、深松作業(yè)的耕地,必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)劃農(nóng)藝和生產(chǎn)方案,確保耕地資源保護(hù)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)施并行[8]。

2.3 重視生態(tài)綠色建設(shè)

在開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)作業(yè)的過(guò)程中,還要兼顧黑土資源的生態(tài)保護(hù),將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的實(shí)施與黑土資源恢復(fù)及周邊森林草原保護(hù)作為同等重要工作開(kāi)展,重視綠色生態(tài)環(huán)保設(shè)施建設(shè),嚴(yán)格控制農(nóng)田開(kāi)墾力度,禁止可能影響農(nóng)田生態(tài)環(huán)境的惡劣行為。對(duì)于符合政策要求的耕地,全面實(shí)現(xiàn)退耕還田、還草、還濕,避免盲目開(kāi)墾實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的黑土資源破壞。

2.4 改變傳統(tǒng)生產(chǎn)模式

加強(qiáng)黑土地保護(hù)理念宣傳和技術(shù)推廣,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的黑土資源保護(hù)意識(shí),遏制不合理農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式造成耕地破壞,盡量減少粗放型生產(chǎn)的應(yīng)用,并著重改善農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)及化肥使用等不合理生產(chǎn)模式。首先,盡量控制普通機(jī)械化耕作及傳統(tǒng)的小型農(nóng)機(jī)田間行駛對(duì)土壤造成的不利影響,避免大范圍翻耕土壤造成黑土地水分散失、土壤沙化等嚴(yán)重問(wèn)題,避免輪式農(nóng)機(jī)反復(fù)進(jìn)地作業(yè)造成土壤壓實(shí)、孔隙度下降等不良問(wèn)題;其次,提高對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)用的有害物質(zhì)監(jiān)管,如高殘留農(nóng)藥、有害化肥等,鼓勵(lì)農(nóng)民應(yīng)用符合耕地保護(hù)的農(nóng)藥化肥,并強(qiáng)化應(yīng)用生物殺蟲(chóng)劑、有機(jī)肥等替代傳統(tǒng)生產(chǎn)模式;最后,農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)的模式和機(jī)型選擇逐漸成為影響黑土地保護(hù)的關(guān)鍵因素[9]。

3 黑土資源保護(hù)配套農(nóng)機(jī)技術(shù)

3.1 應(yīng)用精確農(nóng)機(jī)產(chǎn)品

應(yīng)用先進(jìn)的具有精確農(nóng)業(yè)特征的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品,能夠有效改善傳統(tǒng)粗放型農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)造成的破壞耕地問(wèn)題,利用先進(jìn)的精確定位、作業(yè)監(jiān)控、精確實(shí)施、精確控制等技術(shù),能有效保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)施的精確性,避免生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生過(guò)度翻耕、過(guò)量噴施農(nóng)藥、過(guò)量施用化肥等影響農(nóng)田環(huán)境的問(wèn)題。同時(shí),利用先進(jìn)精確作業(yè)技術(shù),能夠有效提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率,減少農(nóng)機(jī)田間作業(yè)時(shí)間,以及造成的農(nóng)田壓實(shí)等不利問(wèn)題。

3.2 優(yōu)選土壤耕作機(jī)械

土壤的過(guò)度翻耕是造成黑土耕地資源退化的關(guān)鍵因素之一,因此在開(kāi)展機(jī)械化生產(chǎn)作業(yè)的過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)結(jié)合耕作機(jī)械的發(fā)展趨勢(shì)與新機(jī)型特征進(jìn)行優(yōu)化選型,結(jié)合地區(qū)生產(chǎn)特點(diǎn),盡量減少機(jī)械翻耕對(duì)土壤造成的不利影響,為避免機(jī)具反復(fù)多次進(jìn)地翻耕、整地等作業(yè),可考慮引進(jìn)聯(lián)合整地機(jī)開(kāi)展一次性作業(yè)。同時(shí),合理應(yīng)用深松技術(shù)改善土壤耕層結(jié)構(gòu),提高深層土壤蓄水透氣能力,以此改善土壤中的微生物活性,逐漸提高土壤活力。應(yīng)用機(jī)械深松技術(shù)在改善土壤透水、儲(chǔ)水能力的同時(shí)還能有效減少水土流失,避免土壤侵蝕,有效減少土壤退化、沙化等問(wèn)題[10]。

3.3 保護(hù)性耕作生產(chǎn)模式

保護(hù)性耕作是黑土資源保護(hù)的一個(gè)典型措施,近年來(lái)在東北地區(qū)得到廣泛應(yīng)用,不僅形成了系列化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新模式,也創(chuàng)新應(yīng)用了符合保護(hù)性耕作作業(yè)特點(diǎn)的大量農(nóng)業(yè)新機(jī)型。保護(hù)性耕作的特征是利用農(nóng)作物秸稈粉碎后覆蓋耕地表面,并直接開(kāi)展機(jī)械化免耕播種作業(yè),利用秸稈粉碎設(shè)備或聯(lián)合收割機(jī)能夠高效率、高質(zhì)量的粉碎秸稈并拋撒于地表,利用免耕播種機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)在地表有秸稈及殘茬的情況下直接進(jìn)行機(jī)械播種作業(yè)。該模式利用秸稈覆蓋層有效減少耕地水分蒸發(fā),并提高對(duì)降水的積蓄能力,在一定程度提高抗旱能力,并減少水土流失。利用秸稈覆蓋層的降解作用,能持續(xù)提高耕層中的有機(jī)質(zhì)含量,免耕作業(yè)模式避免了土壤頻繁的翻動(dòng),有利于土壤中的微生物和有益菌類(lèi)增加,逐漸恢復(fù)黑土耕地地力,并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間保護(hù),具有良好的生態(tài)價(jià)值和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展價(jià)值[11]。

4 結(jié)語(yǔ)

綜上所述,黑土資源的可持續(xù)利用是我國(guó)東北地區(qū)、內(nèi)蒙古地區(qū)等黑土耕作區(qū)的重要工作目標(biāo),需要政府管理部門(mén)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和相關(guān)從業(yè)者的共同努力。面對(duì)黑土資源退化的不利形勢(shì),應(yīng)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì),統(tǒng)籌規(guī)劃化黑土保護(hù)的工作方案,結(jié)合農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)特征,持續(xù)改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)方式,應(yīng)用如保護(hù)性耕作等新生產(chǎn)模式,結(jié)合新型農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備改善耕地破壞問(wèn)題,促進(jìn)黑土地地力恢復(fù),為東北農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境長(zhǎng)期綠色發(fā)展而不懈努力。