邊地觀望:孫宗慰西部少數民族題材繪畫初探

20世紀三四十年代,隨著抗日戰爭的全面爆發,西部地區的戰略地位逐漸提升,“民族國家”觀念逐步成形,少數民族群體的身份認知從以往被視為邊疆地區的“番族”向國族同胞轉變。在此背景下,眾多高校隨國民政府遷至重慶,大批藝術家亦踏上西進之路。他們走出書齋,走向西部的廣袤天地,走進少數民族的生活,創作出中國現代美術史上第一批聚焦西部少數民族題材的美術作品。孫宗慰便是其中頗具代表性的一位藝術家。

孫宗慰(1912—1979),江蘇常熟人。1934 年考入中央大學教育學院藝術科,主修西畫專業,師從徐悲鴻、吳作人、呂斯百等。1938年畢業后留校,擔任西畫組助教。1941年,經呂斯百推薦,29歲的孫宗慰成為張大千西行考察的助手,迎來了他藝術生涯中的一個重要契機。同年4月底,他從重慶出發,途經多地輾轉到達蘭州,與乘坐飛機先期抵達的張大千會合,隨后在6月底從蘭州出發前往敦煌。

孫宗慰在敦煌的主要任務是根據張大千的要求臨摹壁畫。按照分工,孫宗慰主要負責勾線起稿,喇嘛畫工敷色,張大千勾線渲染,共同完成一張完整的畫稿。盡管孫宗慰主修西畫,但他對中國傳統繪畫并不陌生。在1933年至1936年中央大學藝術科西畫組的課程體系里,中國傳統水墨人物畫、傳統圖案美術及中國美術史均為必修課。①其中,水墨人物畫課程著重訓練以線描或潑墨技法塑造人物的能力,圖案美術課則對理解傳統裝飾圖案內涵、培養古典審美意識有著重要作用。憑借對傳統繪畫技法的領悟和西畫訓練的功底,孫宗慰迅速適應了在敦煌的工作,出色地完成勾線臨摹和整理畫稿等任務。

1942年初,完成敦煌臨摹工作后,孫宗慰隨張大千前往青海塔爾寺。當時正值陰歷正月十五酥油花燈節,蒙古、藏等各族人民身著盛裝集會,他們的民族服飾、生活風俗深深吸引了孫宗慰。他曾回憶道:“1942年陰歷元宵節前趕到青海塔爾寺,主要為看塔爾寺廟會,因塔爾寺廟會以元宵節最盛,蒙藏各族信徒來此朝拜,近十萬人。不信佛教的及漢族、回族也有很多人來此,主要為做買賣或觀光。我則對各民族生活服飾等感興趣,故畫了些速寫。后來我就學習用中國畫法來畫蒙藏人生活。”[1]孫宗慰在塔爾寺停留了三個月,5月返回蘭州,但因遲遲沒有買到回重慶的車票,而在蘭州滯留了三個多月。他利用這段時間整理畫稿,收集寺院建筑的裝飾圖案,并嘗試用中國畫描繪蒙藏少數民族的生活。中國美術館所藏的《蒙藏生活圖》便是這一時期的代表作。

《蒙藏生活圖》系列作品共13幅,孫宗慰選取了蒙古族與藏族人民日常生活中的場景,如牧羊、集會、歌舞、踏雪、祭祀、汲水、訪友等,生動地展現了20世紀40年代西部少數民族豐富多彩的生活風貌,作品有著濃郁的民族地域特色與深刻的時代印記。該系列作品體現了作者在中西繪畫融合方面的積極探索與嘗試。孫宗慰在敦煌石窟臨摹佛像的經歷,使他對中國畫的線條、色彩和人物造型等方面有了獨特的體悟與實踐;加之他接受過系統的西畫訓練,其作品在構圖、空間表現等方面融入了西畫的表現手法,形成了別具一格的藝術風格。

在人物塑造上,《蒙藏生活圖》系列作品以線條為主要造型手段,同時運用暈染手法表現衣物的體積感,使人物形象立體飽滿。以《對舞》(圖1)為例,作品描繪了兩位相向而舞的藏族女性,她們身穿藏袍,頭戴羔帽,辮發上裝飾著珊瑚、瑪瑙、綠松石等各類寶石。畫面左側的藏族女性面向觀者,她膚色紅潤,長眉入鬢,姿態舒展自然,形象成熟典雅,散發出高雅沉靜的氣質,依稀可見敦煌唐代壁畫中菩薩形象的影子。作者以柔勁洗練的線條勾勒人物形象和衣服褶皺,借助暈染手法體現衣物的體積感和質感。他不拘泥于造型的絕對精準,而是在表現對象中融入了自己的主觀情感,營造出一種超脫現實的詩意與美感。

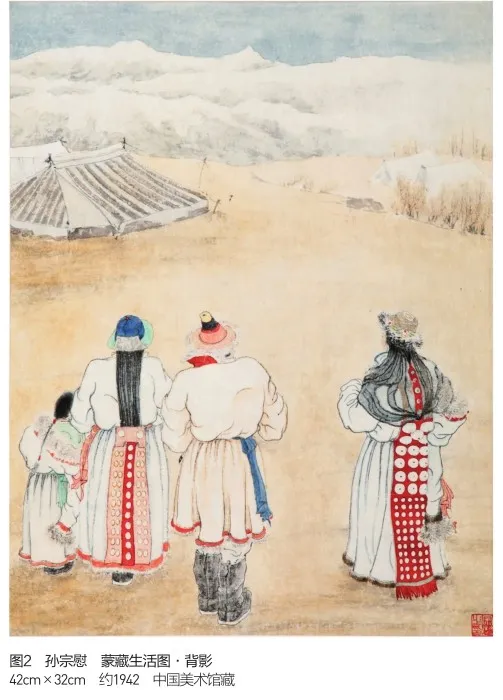

在色彩運用方面,作品在大面積低飽和度的顏色中巧妙地輔以幾處鮮艷、跳躍的色彩,使得整體用色淡雅而富有意趣。在《背影》(圖2)這件作品中,畫面以灰藍、赭石、土黃、淺褐等顏色鋪陳空間環境,奠定了沉穩明朗的基調,烘托出西部地區廣袤蒼茫的意境。人物服飾則選取米白、灰白為主色調,點綴以明度較高的朱紅、大紅、青綠等色彩。這不僅使得整個畫面呈現出溫潤、雅致的格調,還兼具了鮮艷、明麗的視覺沖擊力,成功渲染出熱烈的節日氛圍和少數民族獨特的審美意趣。其中,亦可見敦煌壁畫色彩體系的影響和印記。

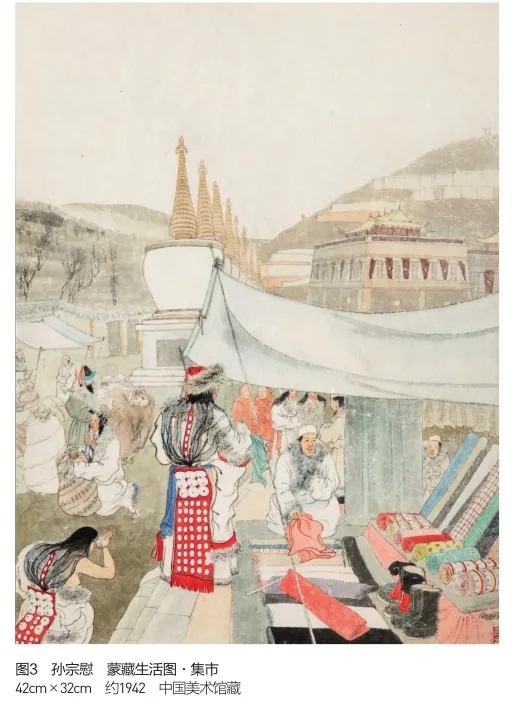

在構圖方面,作者打破了傳統中國畫位置經營的束縛,賦予了場景現場感與即時性。如《祭祀》所呈現的畫面,近景中描繪了三三兩兩正在交談的喇嘛和藏族人,一頂轎子橫亙在人群中;中景是燃燒的香火和滾滾升起的濃煙;遠景則是熙熙攘攘的人群。整幅畫面仿佛是直接從現實生活中截取的鮮活片段,生動展現了少數民族聚居區宗教祭祀的熱鬧場景。在空間表現上,孫宗慰擅長運用西方繪畫的透視技法,營造出真實且具有立體感的空間情境。例如《集市》(圖3)中所描繪的佛塔及藏式建筑,均嚴格遵循透視規則,構建出由近及遠的布局,有效拓展了畫面的空間深度,令觀者仿若置身于集市之中。再如《歌舞》《背影》等作品對自然環境的描繪,他較少采用傳統山水畫中的留白處理手法和皴擦技法,而是更多地運用西畫寫實的方式,借助大面積的色彩暈染來表現遠山、草場和土地,生動詮釋出西部遼闊、深沉的詩意之美。

《蒙藏生活圖》系列作品不僅體現了藝術家對中西繪畫的融合與創新,還蘊含了深刻的民族精神和文化內涵。孫宗慰的少數民族題材作品不同于古代表現外邦風土人物的職貢圖、番族圖,而是在20世紀上半葉民族國家觀念的影響下,以平等的視角正視和關切少數民族,展現了他們的人情與人性之美。這一時期的藝術家與少數民族雖短暫相遇,但雙方尚未形成深度互動,因此藝術創作呈現出一種有邊界感的“觀望”狀態,這也展現了西部少數民族題材作品早期創作的鮮明特點。

首先,作者通過群像的刻畫凸顯了少數民族的族群特征。《蒙藏生活圖》系列作品側重于群像的描繪,通過展現集體性活動及具有民族標志性的服裝佩飾,生動表現了少數民族整體的生活樣態。相比之下,個體的獨特性在一定程度上被弱化,相貌、神情及個性特點略顯趨同與模糊。例如《對舞》和《歌舞》描繪了藏族人民歌舞娛樂、歡慶節日的熱鬧場面,《敬茶》和《獻茶》則展示了熱情的少數民族同胞殷勤招待客人的溫馨場景,《祭祀》展現了蒙藏人民的宗教儀式和民俗活動,而《汲水》和《牧羊》則表現了地處邊陲的少數民族辛勤勞動的場景。這些場景與內地主體民族的生活樣態形成了鮮明的對比,凸顯了少數民族族群特征的獨特性,使作品充滿了異域情調。在《背影》《對舞》和《歌舞》等作品中,作者對蒙藏少數民族的服裝、頭飾和配飾進行了細致入微的刻畫。以《背影》為例,作品勾勒了四位背對觀者、向遠方眺望的藏族人形象,他們身穿寬大厚重的藏袍,頭戴羔皮帽,藏族婦女身后垂著細辮,紅色的辮套上綴滿了銀飾,鮮明的民族特征躍然紙上。徐悲鴻曾評價孫宗慰的此類作品:“……以其寧郁嚴謹之筆,寫彼伏游自得、載歌載舞之風俗,與其冠履襟佩、奇裝服飾,帶來畫面上異方情調……”②孫宗慰對蒙藏服裝和佩飾的描繪,展現了他對該族群人物外在形象特征的整體把握,傳達出的是民族共性而非個體特性,使作品呈現出樸素的民族學色彩。觀者雖然無法看到藏族人的相貌和表情,但可以通過他們隆重的節日服裝和繁復的配飾,領略到蒙藏服飾的獨特魅力,感受到蒙藏同胞慶祝民族節日的喜悅之情。

其次,作者對戶外場景的描繪展現了他對少數民族生活場景的宏觀體察。在《蒙藏生活圖》的13幅作品中,除《對舞》背景留白外,其余12幅作品均描繪了戶外場景。《駝隊》和《歌舞》展現的是山間野外的人文活動,《集市》和《祭祀》則聚焦于寺院之外的熱鬧場面,《汲水》呈現了小溪邊的日常勞作,《小憩》刻畫了旅途中片刻的閑適,《望歸》和《敬茶》則描繪了蒙古包外的生活片段。從畫面呈現來看,作品場景主要發生在公共空間和自然空間,近景少、遠景多,特寫少、大場面多。具有標志性的特色建筑、人文風景等也頻繁出現于作品之中,如《集市》和《踏雪》中的藏傳佛教寺院、佛塔,《望歸》中草原上的蒙古包,《駝隊》和《小憩》中的駱駝等。作者所描繪的大多是公共領域的日常生活、民俗活動和人文風光,鮮少涉及私密空間的個體活動。這種場景的選擇或許暗示著畫家與少數民族同胞之間尚缺乏深入的交往,在一定程度上反映了當時二者之間的關系和狀態。

最后,作者對少數民族背影的刻畫呈現出一種“不打擾”的觀察方式。孫宗慰的蒙藏題材繪畫中頻繁出現對少數民族“背影”的描繪,這一特點被許多研究者注意到,他們將此歸結為“民族學”范疇中對圖像有意識的記錄。③以《歌舞》為例,畫面中心四位藏族婦女圍成環形,揮起寬大的袖子,歡快地跳著藏族傳統舞蹈“鍋莊舞”,神態悠然自得,氣氛歡樂祥和。其身旁兩組藏族人饒有興致地觀賞舞蹈,一組面向觀者,一組背對觀者,他們圍繞著舞蹈的藏女形成半包圍結構。而畫面之外的作者和觀者則在觀看舞蹈的人群背影之后,構成了第二重觀看人群。觀者順著畫中人物的視線看向畫面的視覺焦點,能夠產生身臨其境的視覺感受和獨特的觀賞體驗。這件作品同時展現了少數民族人物的正面與背影。這一方面便于全方位展示少數民族的服裝、配飾,具有一定的民族學意義;另一方面也拓展了觀者豐富的想象空間,賦予畫面更為深遠的形式意味。

關于與少數民族同胞的交往,孫宗慰留下的文字中很少提到,但從同期其他奔赴西部的畫家自述中可一窺當時內地主體民族藝術家與少數民族的交往狀態。葉淺予在《打箭爐日記》中提及,20世紀40年代在康定采風時,他欲為穿康定地區民族服裝的女性寫像,卻遭到拒絕;某日路遇土司的新婚女兒一行時,想將此場面全部速寫下來,不料引起藏族人圍觀,最終亦未能如愿。[2]這反映出當時內地藝術家與少數民族人民之間還缺乏深入的了解與溝通,因此導致創作受限。第一代西部少數民族繪畫創作者雖已走進邊地,但總體上處于有一定距離的“觀望”狀態。然而,這一觀望階段卻是民族交融與互相認同歷程中的重要起點,它建立在“看見”的基礎之上,以一種不打擾的方式構建起與少數民族的鏈接,推動各民族之間的認同、接納與融合。

孫宗慰《蒙藏生活圖》系列作品以獨特的藝術視角和精湛的繪畫技法展現了20世紀40年代西部蒙古、藏等少數民族的生活風貌,在中西繪畫融合、民族文化記錄、國家觀念建構等方面都有著重要貢獻。盡管西部少數民族的實際生活更為粗獷豪放,但孫宗慰的創作卻呈現出細膩、溫和、雅致的藝術格調。這并非刻意的美化或粉飾,而是投射出他內心深處對西部少數民族所懷有的好感與善意。他的作品中既有對少數民族同胞的認同與尊重,又隱隱呈現出一種若即若離的觀望姿態,二者相互交織,共同造就了意味雋永的藝術品格。

注釋

①1933—1934年西畫組課程參見《國立中央大學教育學院各系科課程標準—藝術科課程標準》,引自《國立中央大學教育叢刊》第一卷第一期,1933年11月—1934年6月。1935—1936年西畫組課程參見《大學教育學系的課程設置》,引自《國立中央大學教育從刊》第3卷第1—2期,1935—1936。

②1946年徐悲鴻為孫宗慰畫展著文,1946年1月20日《中央日報》渝版。

③參見盛葳的《局外人—孫宗慰蒙藏題材繪畫中的背影》(《美術》2024年第9期)和孫丹妮的《敦煌經驗與民族志之眼—孫宗慰的西北寫生(1941—1942)》(《美術學報》2022年第6期)。

參考文獻

[1]孫宗慰.交代我與張大千的關系[M]//吳洪亮.求其在我:孫宗慰百年繪畫作品集.北京:人民美術出版社,2012:47.

[2]葉淺予.葉淺予畫旅筆記[M].北京:中國社會科學出版社,2006:23,25-26.

策劃、組稿、責編:金前文