從唐玄宗御書《裴光庭碑》略考唐玄宗行書

內容提要:《裴光庭碑》為開元年間唐玄宗為宰相裴光庭御書的行書碑文,本文以這一行書碑文的研究為基礎結合唐玄宗的墨跡行書作品,意在對研究唐玄宗行書書風的源流和書風特征提供佐證。以《裴光庭碑》拓片為研究對象,通過對此拓片與唐玄宗所書的行書作品和其他書家作品進行對比分析,探究唐玄宗行書的書學淵源、書寫特點,以及對其行書字體的技法分析等,對唐玄宗行書進行考證。

關鍵詞:唐玄宗;行書;《裴光庭碑》;《鹡鸰頌》

一、唐玄宗御書《裴光庭碑》分析

(一)《裴光庭碑》概述

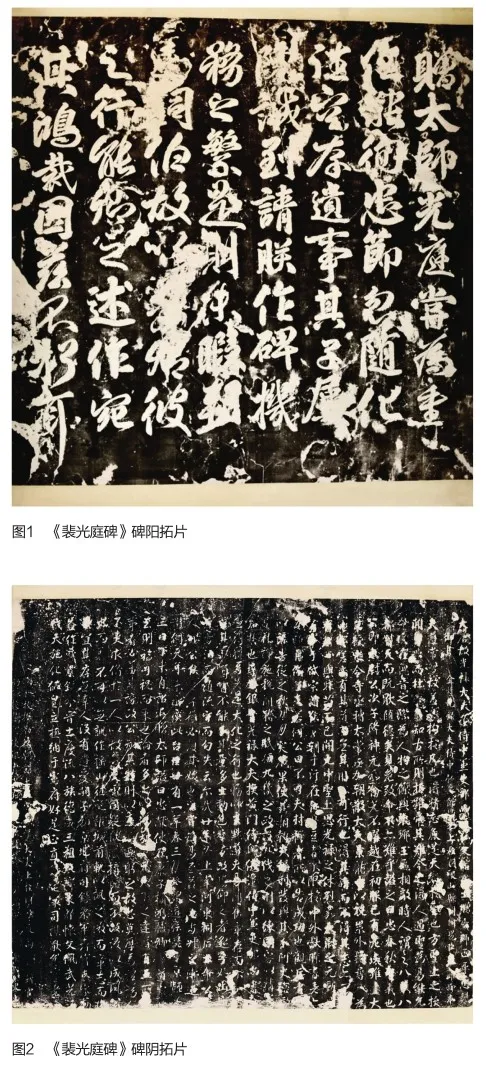

《裴光庭碑》(圖1、圖2)是唐代開元二十四年(736)由唐玄宗李隆基親自書寫的神道碑文。此碑有碑陽和碑陰兩面,碑文詳細記載了裴光庭的生平、功業、家世等。該碑原石現立于山西省聞喜縣裴柏村裴晉公祠內,清代時有所破損,僅存上半截,殘碑高120厘米、寬135厘米、厚43厘米。裴光庭(675—733)為開元時期宰相,去世后唐玄宗為表彰其功績,特書此行書碑文。此碑對于研究唐玄宗的行書藝術及其歷史背景具有極高的價值和意義。

(二)《裴光庭碑》碑陽、碑陰書風特點

《裴光庭碑》為唐玄宗52歲時所書,其書法結字行中帶楷意,用筆以露鋒為主,結合中側鋒的運筆技巧,與“二王”書法有著深厚的淵源。碑陽與碑陰的書寫風格存在一定的差異。

1.碑陽—筆畫肥厚,字形外展

《裴光庭碑》陽面碑文筆畫肥厚,字形多有外張之勢。與唐玄宗另一行書《鹡鸰頌》筆畫風格相似,都屬豐腴一類,給人以厚碩之感。究其原因,一是受到當時審美觀念的影響,唐玄宗書此碑文時正值唐代盛世,社會風氣開放,而他個人的審美偏好也以肥為美,這種審美觀念在其書法作品中得到了體現;二是唐玄宗對隸書的推崇,他在書寫行書時融入了隸書的寬厚筆畫、橫向結字及提按粗細變化的特點,使其行書具有隸書的風貌。因此,唐玄宗的大字行書筆畫展現出豐腴的特點。

2.碑陰—筆畫含蓄、輕重明顯

《裴光庭碑》陰面碑文用筆含蓄,輕重變化明顯。究其原因,其一或是受到唐代以王羲之書法入碑風尚的影響。唐初唐太宗推崇王羲之書法,朝野上下紛紛效仿王字,蔚然成風。咸亨三年(672)太宗命僧人懷仁集右軍書而成《集王圣教序》,此碑一出推動了行書入碑的風潮,以王字行書入碑刻還“標志著王體行書獲得了古代‘銘石書’的‘正體’地位,標志著王羲之書圣地位的確立”[1]。這也深刻影響了后世碑刻字體的書寫,出現了取法《集王圣教序》行書入碑。此碑陰面的書寫章法或許正是受此影響。同時,“二王”書法在銘石書中正體地位的確立,使得小字行書開始在正式場合中得到使用。因此,唐玄宗在此碑文中采用了小字行書來書寫裴光庭的神道碑文。二是唐玄宗晚年時期審美觀念逐漸穩定,受“二王”書風和《集王圣教序》的影響,其書法風格從中青年時期的錯落灑脫逐漸轉變為平整端正。因此,陰面碑文中的字形更加平正瘦挺,筆畫沒有陽面碑文那般厚重。

二、唐玄宗行書對比分析

唐玄宗作為帝王書家,不僅在治理國家方面展現出卓越的才能,在書法領域也頗有造詣。有史料記載稱他“臨軒之余,留心翰墨”[2],可見他對書法的喜愛。他的作品中唯一留存至今的墨跡本行書《鹡鸰頌》現藏于臺北故宮博物院,此作于開元七年(719)或九年(721)書寫,大致反映了唐玄宗中年時期的書法風貌。而《裴光庭碑》則是在他中晚年52歲時所書。盡管兩幅作品都為唐玄宗所書,但因時間相隔十幾年,隨著歲月流逝和書寫技藝的精進,兩者風格自然有所差異。

(一)《裴光庭碑》與《鹡鸰頌》技法分析

《鹡鸰頌》是唐玄宗為贊頌他與六位兄弟之間和睦之情而書。作品文辭流暢,與書法相得益彰,堪稱佳作。以下將從用筆、點畫形態、結體等方面對《裴光庭碑》與《鹡鸰頌》進行對比分析。

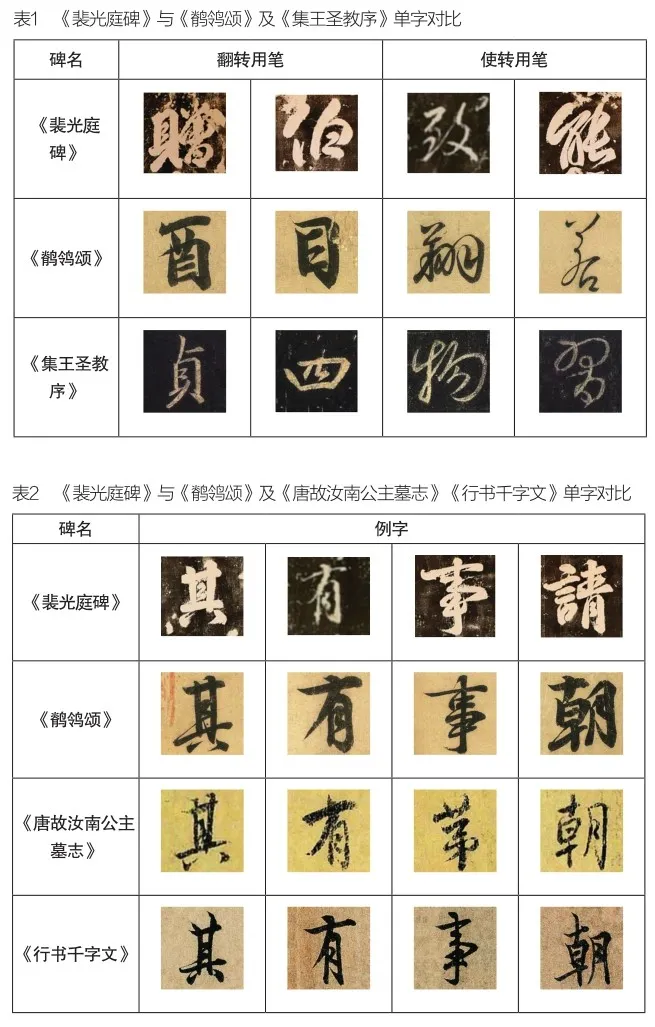

1.中側鋒兼用,翻轉頓挫

通過對《裴光庭碑》與《鹡鸰頌》的字體細致觀察,我們不難發現,唐玄宗在筆法上繼承了“二王”書風的特點。兩幅作品在用筆時均以中鋒為主,側鋒為輔,轉折之處巧妙運用翻轉提按的筆法。這種筆法源于“二王”一脈,其中使轉不僅涉及單一的運筆形式,還蘊含著起承轉合的內在關系。如《集王圣教序》中“習”物”二字便是典型的使轉用筆實例,唐孫過庭《書譜》言“真以點畫為形質,使轉為情性;草以點畫為情性,使轉為形質”[3]。翻轉頓挫則是指在行筆過程中,于轉折處采用翻轉的方式,使筆鋒始終保持中鋒狀態,從而確保線條的流暢與力度。通過表1來看,唐玄宗在《裴光庭碑》與《鹡鸰頌》中的筆法運用,充分展現了“二王”筆法翻轉和使轉的精髓。

董其昌評《鹡鸰頌》曰:“清勁處高出李北海、張從申數等。落筆便思破庸庸之習,以《圣教序》為戒。”這表明了唐玄宗書寫《鹡鸰頌》時,確實借鑒了《集王圣教序》中的筆法。梁(山獻)則評述道:“唐玄宗《鹡鸰頌》遒厚生動,頗近率更、季海,其頓挫提空處得褚之趣,開米之門。”[4]他強調了唐玄宗在“頓挫提空”筆法上習得了褚遂良書法的意趣。而褚遂良同樣是師承“二王”一脈的書家。在章法布局上,《裴光庭碑》與《鹡鸰頌》均呈現出行距較寬、豎排字緊密相連的特點,這與王羲之行書作品的章法有著異曲同工之妙,即字距緊密而行列疏松。

2.點畫渾厚,遒勁舒展

除了繼承“二王”書風,唐玄宗還融入自己對肥美之態的審美偏好,從而形成了其書法獨有的特色。在他的行書中,點畫厚重與筋骨并存,展現出獨特的韻味。開元以前,書壇多以瘦挺為美,而到了唐玄宗時期,法度與肥厚則成為主流審美。從《裴光庭碑》與《鹡鸰頌》中的單字可以看出,它們不僅展現了“二王”筆法的精髓,更彰顯了唐玄宗鮮明的個性。盡管筆畫肥厚,但依然兼具筋骨之力。

3.結體緊密,略縱而靈動

在結字方面,兩幅作品都體現出嚴謹而不失靈動的特點,避免了松散之感。初唐時期,真、行書備受推崇,歐陽詢與虞世南兩位書法家的影響尤為深遠,他們作為唐初學習王羲之書法的重要啟發性人物,對后世產生了巨大影響。唐代書法被比喻為“尚法”,唐玄宗行書作品中結體的緊密或許與此有著千絲萬縷的聯系。張丑評價《鹡鸰頌》時指出:“結構謹嚴,筆法縱橫。”以下,我們將通過對比虞世南、歐陽詢的行書作品與《裴光庭碑》和《鹡鸰頌》的字體,來分析其中的聯系(見表2)。

通過對比,我們可以發現,三位書法家的行書在結構上均呈現出中宮內收的特點,對字體結構的把握相當嚴謹,字形結構上也存在諸多相似之處。例如“其”“有”“朝”“請”等字在有兩橫時,都采用了連貫書寫的方式,而“其”字的兩點也都是相向而書。在整體風格上,《裴光庭碑》與虞世南的《行書千字文》字體體勢較為平和;《鹡鸰頌》則既有平和之態,也有上傾之勢;而歐陽詢的《唐故汝南公主墓志》則整體呈現出上傾的體勢。這些相似之處和差異,為我們深入理解和分析唐代書法的風格與特點提供了寶貴的素材。

(二)《裴光庭碑》與陸柬之《文賦》對比分析

1.書學淵源相同

陸柬之的書法在書學傳承上深受其舅舅虞世南的影響,而虞世南作為王羲之書法的嫡系傳承人之一,其書法風格自然偏向于王羲之的書風。前文已述,唐玄宗的行書深受“二王”書風的影響。因此,在書學傳承方面,陸柬之和唐玄宗都源自對“二王”書法的學習。以下將通過對比分析《裴光庭碑》和陸柬之的《文賦》在筆法上的特點,進一步探討唐玄宗的書學源流。

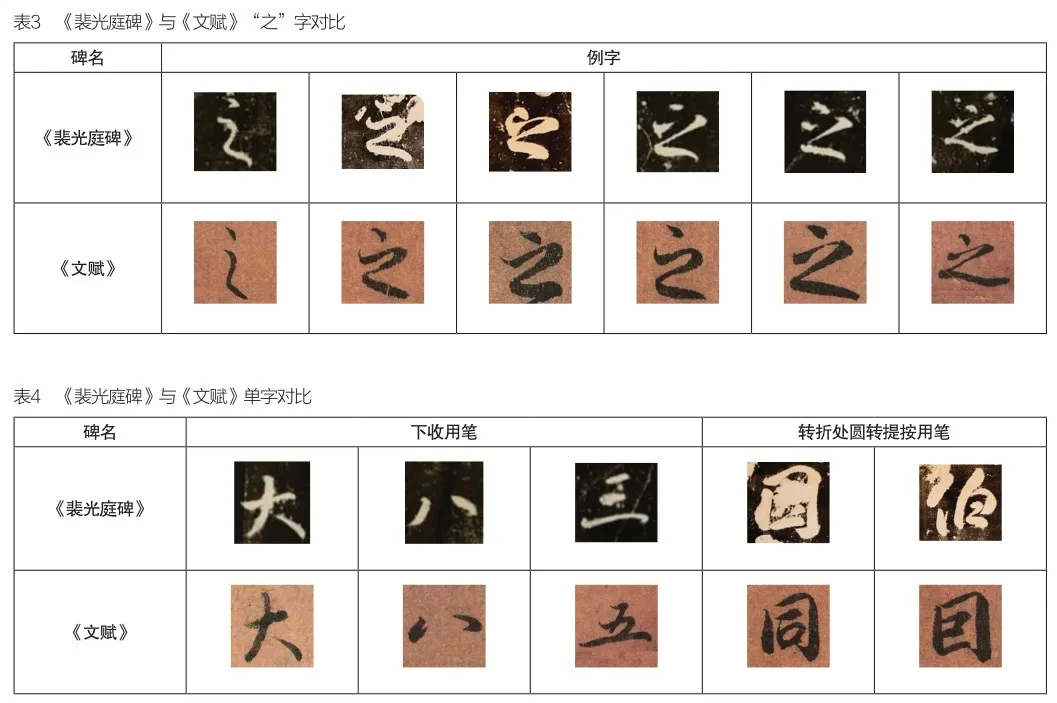

2.筆法特點相似

如表3所示,通過對二人書法作品中“之”字的筆法分析,我們可以將其分為三種不同的寫法:第一種是連貫且無明顯輕重收勢向下的寫法,第二種是有明顯輕重提按收勢向下的寫法,第三種則是有輕重提按但收筆向上的寫法。總結兩個作品中“之”字的相同之處我們發現,收筆處多呈現出鋒下收之勢,且字形的書寫筆法中均包含圓轉提按的用筆方式,即在筆畫的轉折處,先提筆再圓轉向下按后行筆,這種筆法通常用于有折筆的地方。這反映出兩個作品中“之”字的寫法在筆法上具有相同的規律性。

除了“之”字外,通過表4的對比,我們還可以發現《裴光庭碑》中的“大”“八”“三”等字及《文賦》中的“大”“八”“五”等字等帶有橫畫和短捺的字,其收筆也多采用下收用筆。同時,《裴光庭碑》中的“因”“伯”等字及《文賦》中的“同”“回”等字,在轉折處都表現出變折為圓轉的翻轉提按用筆,并巧妙地運用中鋒和側鋒的交替,形成折筆處的獨特風格。

以上對兩個作品的分析表明,二人在行書用筆上存在諸多相似之處。盡管在字形方面,由于審美差異,二人呈現出不同的風格特點—《裴光庭碑》的筆畫輕重對比鮮明,筆畫肥厚,渾厚遒勁,彰顯出唐玄宗的個人特色;而《文賦》的筆畫輕重對比則相對柔和,更多地表現出一種平和舒緩、氣韻綿遠的美感。但無論如何,二者在筆法上的相似之處都進一步印證了唐玄宗與陸柬之書學淵源的共通性。

參考文獻

[1]李慧斌. 王者之風:《集王圣教序》與唐代書法史一個斷層的重建[J].中國書法,2019(20):5.

[2]宣和書譜[M]. 杭州:浙江人民美術出版社,2019:4.

[3]孫過庭. 書譜[G]//上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室. 歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,2014:126.

[4]梁(山獻). 承晉齋積聞錄[M]//盧輔圣. 中國書畫全書:第10冊. 上海:上海書畫出版社,1996:515.

策劃、組稿、責編:金前文