意境營造

內容提要:園林繪畫屬于山水畫的一個分支,受到社會經濟的影響,明代造園活動的興盛使得園林繪畫題材繪畫興起,尤其以吳門畫派為勝。本文通過營造畫面的自然之美、禪意對吳門畫派的影響及如何通過繪畫體現自己,詩畫意境的結合來傳達園林的靜美與和諧,探討了吳門畫派園林繪畫的意境特征,即其如何通過畫面表現出文人的閑適心境與對自然的向往。

關鍵詞:吳門畫派;意境;園林繪畫

在明代中期以后,社會風氣整體趨向世俗化與享樂化。伴隨著城市商業經濟的蓬勃發展,士紳階層擁有了前朝不曾有的意識與情趣。他們不僅在物質層面上追求世俗享樂,而且在精神層面上向往閑適與高雅,展現出了對物質與精神的雙重追求。江南地區商業活動頻繁,尤其是蘇州地區,私家園林的建造蔚然成風,資本主義萌芽也在此地出現,從而積累了大量的社會資本。明初朱元璋所提出的厲行節約的風尚已不再流行,擁有富余資本的社會名流紛紛修建園林別院。這種風氣從明中期的仁、宣二帝時期開始,一直延續到萬歷年間。“仁宣之治”開創了明代的盛世局面,政治環境寬松,文人地位提升,可以說此時文人建園的物質條件和精神條件都已具備,這也是明代大興園林的重要原因。

與此同時,以沈周、文徵明等為代表的畫家創作了大量的園林題材繪畫作品。這些畫作不僅細膩地描繪了當時的社會風貌,更深入地展現了文人在園林中悠然自得的生活狀態。吳門畫派的園林繪畫,憑借其特有的溫和文雅之文人氣息,刻畫了園林的外在景致,并巧妙營造了其內在意蘊,進而形成了一種獨特而成熟的園林繪畫風格。相較于宋代畫家傾向于展現皇家園林的富麗堂皇與莊重氣派,吳門畫派則更加偏愛描繪那些恬靜自然、精巧別致的江南私家園林,這體現了文人對幽靜雅致生活的向往與追求。

一、自然之境的營造

明代造園以蘇州府和松江府最為興盛,此時私家園林的數量遠遠超過以往各代,這主要是受當時的政治環境影響。當時文人群體多處于仕隱交織的微妙狀態,既向往山林隱逸,又難舍廟堂抱負,故而采取了一種獨特的方式—建造私園。園林為士人提供了一個絕佳的隱逸場所,他們將情感與人生哲理融于造園藝術中,體現了雅致格調的文人色彩。園林繪畫展現了他們對閑適生活、文人雅集及隱逸情懷的向往與追求,從而構建了畫面獨特的“情境”內涵。畫家巧妙運用園林中的山水元素作為情感載體,不僅描繪了園居生活的寧靜致遠,更借此寄托了個人超脫世俗、追求隱逸的哲思,使畫作成為心靈世界的直觀映射。于是,園林中的每一處細節,無論是草木之姿、山石之態,還是流水之音、光影之變,都顯得有形且有神。

計成在《園冶》中描述道:“古之樂田園者,居于畎畝之中;今耽丘壑者,選村莊之勝。團團籬落,處處桑麻;鑿水為濠,挑堤種柳;門樓知稼,廊廡連蕓。”[1]人們欣賞自然山川,既能帶來視覺上的愉悅,亦能通過身臨其境的游歷與居住,更加親近自然山水,實現人與自然的和諧共存,從而得到精神層面的滿足與提升。

園林繪畫不拘泥于自然,而是巧妙地將虛實取舍融入藝術創作之中,既再現園林實景,又融入個人情感與審美,實現了對自然景象的藝術再創造。與園林設計通過動態元素的相互映襯及虛實空間的精妙布局來營造不同空間感的手法不同,園林繪畫在展現空間層次方面,尤為注重留白的運用及對山石樹木等元素的精心處理。這不僅豐富了畫面的視覺層次,也深刻體現了畫家對自然景致與生活哲理的深刻體悟。文人畫家將個人對自然界的感悟與生活的細膩觀察,巧妙地融入園林景觀之中,隨后又借助園林繪畫將這份獨特的情感、思考與理想境界傳達給觀者,從而實現了從現實園林到藝術表現再到精神傳達的升華過程。舉例來說,文徵明的《東園圖》(圖1、圖2)描繪了東園雅集時的情景:入口處有青松挺立,房后有翠竹搖曳,二者遙相呼應;板橋橫跨于潺潺細流之上,堂后有水池與亭臺樓閣互相掩映。石徑上,兩位文士相呼步入園中,有攜琴童子隨行;堂內四人凝神賞畫,有小童捧書而立;水榭之中,兩人對弈,神態悠閑,盡顯自然與人文的和諧之美。

在拙政園三十一景圖之一的《小飛虹》中,其構圖精妙,布局均衡。畫面中央開闊明朗,而四周則細膩緊湊,這種疏密之間的強烈對比,為畫作增添了豐富的層次感。畫面中,水流蜿蜒而過,巧妙地將畫面一分為二,而在水的中央,一座精致的小虹橋又恰到好處地將兩部分畫面有機聯系起來,使得整個畫面顯得更為緊湊和諧。畫中文士正悠然自得地行走于小橋之上,人在畫中游,流水悠然流淌,共同構成了一幅寧靜而美妙的景象。這一切都充分展現了畫家與周圍環境的和諧共生,體現了畫家與周圍環境相互融合、達到崇高人生境界的狀態。古樹參天、花草茂密、環境圍合靜謐、造型生動,這種人景交融、天人合一的境地,需要投身林泉、寄情山水之間,方能領悟人景合一的真諦。

二、禪意之境的融合

禪宗美學倡導“明心見性,空無一物,頓悟成佛”及“不離世間上,外求出世間”的處世哲學,它摒棄世俗雜念,追求淡泊寧靜、超然物外的理想心境,強調人的主體意識,鼓勵人們在理解世俗萬物的同時,保持內心的純凈與自由,不被世俗的浮華所束縛。禪宗美學中諸多“悟”的靈感源于自然的啟迪,禪宗不僅關注個體生命的內在修行,亦對自然世界懷有深切的關懷。這一理念在園林及其繪畫藝術中得到了生動的體現,尤其是在營造意境時追求人與自然的和諧統一,即“梵我合一”的至高境界。

吳門畫派在將文人園林景致融入畫作時,其核心理念根植于“天人合一”的哲學觀念,這一觀念貫穿創作始終。畫家們巧妙地將園林景致與山水畫法相結合,展現出自然本質與繪畫美學的和諧共生,追求禪宗所特有的空靈意境。文徵明的隱居生活并非完全脫離社會,而是在保持個人道德修養的同時與志同道合的朋友交流,這體現了儒家思想中重視人際關系和社會責任的理念。在文徵明的《茶具十詠圖》中,展示了隱居者在山中的日常所見,通過對茶具和茶事活動的描繪,體現了道教追求內心平靜和超脫的理念,而文徵明在詩中所描述的隱居生活正是對這種追求的體現,例如題于《茶具十詠圖》上的《茶人》一詩:“自家青山里,不出青山中;生涯草木靈,歲事煙雨功。”

仇英的《獨樂園圖》是一幅反映宋代司馬光私人園林“獨樂園”的作品。該畫以手卷形式依次展現了園林中的七處景致,每處景致都體現了司馬光的生活態度和思想情感。這幅作品不僅是對園林景觀的再現,更是對司馬光精神和意境的深刻傳達。例如在“讀書堂”部分,仇英描繪了司馬光專心致志寫作的場景,反映了他在此完成《資治通鑒》的學術成就;而在“釣魚庵”和“種竹齋”等部分,則展現了司馬光退隱生活的寧靜與淡泊。整幅畫作中,仇英通過對不同景致的精細描繪,展現了獨樂園的自然美景和人文氛圍。他的畫風既精細又富有詩意,不僅還原了司馬光園林的實體景象,更深入地傳達了其背后的文化內涵和哲學思想。這種對自然與人文相結合的表現,正是禪意之境的一種融合。

三、有我之境的體現

意境源自畫家主觀的心境與深刻的內心體驗,這些體驗凝結成為畫家獨特的思想觀念和深厚的理論素養。吳門畫家深受蘇軾所倡導的文人畫理念影響,在繪畫創作中,他們強調以自然為主題,借此抒發個人的情感與哲學思考。王國維在《人間詞話》中提到的“有我之境,以我觀物,故物我皆所著之色彩”[2]中的“有我之境”,即在我的境界中,以我的眼光來看待事物,所以事物全部顯現出我的色彩。而李澤厚在《美的歷程》里提出:“不在客觀對象的忠實再現,而在精練深詠的筆墨意趣。”[3]

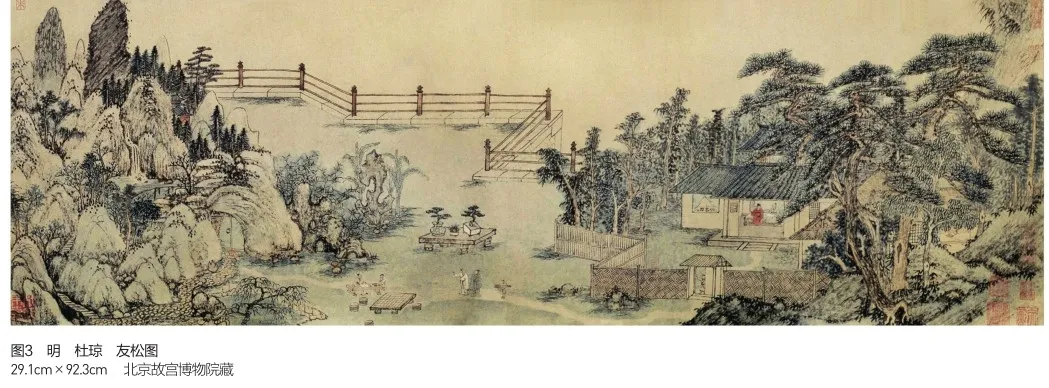

宋元時期的山水畫家多選擇獨自隱居山林,通過描繪山水之境,含蓄地傳達出“有我之境”的意境。明代吳門畫家則將“大隱隱于朝,中隱隱于市,小隱隱于野”的哲學思想融入畫作之中,他們通過園林題材的繪畫,不僅展現了文人士大夫的閑適與雅趣,更是深刻表達了畫者的內心世界,這同樣是“有我之境”的一種體現。以杜瓊的《友松圖》(圖3)為例,這幅以松樹為主體的園林畫作,象征著園主堅韌不拔、品德高潔的精神風貌,是畫家借物言志、傳情達意的佳作,極大地豐富了“有我之境”的藝術內涵。

此外,竹之高潔、石之骨氣等自然元素也成為吳門畫家心境的載體。與前朝的桃源圖相比,仇英的《桃源仙境圖》更多地展現了接近現實生活的場景。畫中不見身著質樸衣裳的文人,而是飄逸的白衣道士;高山深處的建筑不再是簡陋的茅草屋,而是富麗堂皇的亭臺樓閣,將仙境與人間完美融合。畫面中,高士雅集的場景悠然自得,這不僅是他內心渴求融入文人圈子的真實寫照,也通過描繪頑強不屈的桃樹和松樹形象,抒發了自己難以真正融入文人雅士之中的郁悶情感。在資本主義萌芽的明代,盡管置身于喧囂的商業環境中,仇英依然保持著淡泊名利的氣概,為自己構筑了一個既存在于現實之中,又遠離塵囂、寧靜自然的精神世界。

四、詩畫意境相融

一些園林因歲月的侵蝕而不復往昔的風采,園林繪畫卻成為我們了解園林原貌的寶貴財富,而園主的文字記述更為園林歷史增添了厚重的底蘊。將兩者結合起來分析,有助于我們更全面地還原并了解明代蘇州文人雅士的居住生活與社會理念。園林繪畫中的詩作、園記等,大多以園中景物為描繪對象,通常而言,園記會標明位置,園圖會摹寫形貌,園詩則會闡發意韻。詩、圖、記合而觀之,即使園林已經湮滅無存,仍可使人神游于其間。[4]吳門畫者好尚清逸之風,致力于詩畫相融,追求詩中有畫、畫中有詩,相輔相成,渾然一體。他們常將詩歌以題跋的形式融入畫作,記錄當時的場景,為后人提供了一扇窗,使人們在欣賞畫作的同時,通過畫中題跋的詩文感受往昔雅集的韻味與氛圍,體驗當時的情境,讓觀者在畫中自由遐想。當畫意未盡、情感未抒之時,畫家會在畫面的恰當位置書寫詩歌題跋,使詩歌、繪畫和書法在同一畫面中得以完美展現,三者相輔相成,為畫面增添了無盡的趣味與遐想空間。

園林繪畫作品大多體現了詩畫結合的特點,如吳門畫派領袖沈周“作畫必題一詩”。沈周畫中的人物,如垂釣的漁父、騎驢漫行的老者、草屋中讀書的文人,都悠然自得,加上題詩,進一步揭示了畫面背后的深遠意蘊。這些人物不僅以詩化的形態呈現于紙上,更以飽含情感的敘述賦予了山水畫卷鮮活的生命力與詩意。沈周晚年的《杜甫騎驢圖》就鮮明地表達了他畫中人物與詩情的內在聯系,題詩“杜甫騎驢三十載,詩窮只剩兩寒肩”,畫面中杜甫騎驢過橋,身后古樹參天,遠山近水相映成趣,展現出厚重的氣韻。[5]

在他的畫作中,心境的表達依托于精心設計的空間布局、景致的巧妙映襯及整體構思,賦予了作品渾然天成的審美韻味和溫馨和諧的氛圍。沈周的畫作不僅展現了這些,還蘊含了豐富的信息,這些信息通過物體形態、空間位置、元素間關系的微妙處理及整體結構的精妙安排得以傳達,深刻體現了創作者的深遠意圖與高雅情趣。這種表達方式與詩歌藝術中的意境構建、意象塑造及情感流淌緊密相連,是詩性思維的外在體現。

意境是畫家外師造化、中得心源,寄情于山水間的林泉之心,是追求心靈自由的體現,也是儒釋道思想交融下“天人合一”自然觀念的反映,展現了自然與心靈和諧共生的藝術境界。吳門畫家以細膩的筆觸勾勒自然,巧妙地將哲理與情感融入畫面,營造出一種超越物質、直抵人心的審美境界。通過文字的輔助,繪畫的意境得以更加清晰地展現。沈周在《夜坐圖》中附上的題跋,便是這樣的例子。畫面本身可能難以完全傳達其深層的意蘊,但結合題跋中的詩文,我們能更深入地理解沈周當時的心境。顯然,他曾被昔日繁復奢華的生活所困擾,而畫中則流露出他對隱居生活的向往與熱愛。在靜謐的夜晚,他身著衣物,靜坐于月光之下,于萬籟俱寂之時,探索外在世界與內心世界的奧秘。這種生活狀態與心境的交融,賦予了沈周畫作更深的內涵,也彰顯了他作為藝術家的獨特追求。

五、園林繪畫的現代意義

無論是蘊含古典韻味的園林,還是吳門四家筆下的隱逸家園,從古至今都是人們向往的理想生活。文人雖已遠去,但他們優雅的生活方式仍令今人神往。觀賞古人的園林繪畫作品,仿佛置身于其中,在園林中品茶賞景。只要我們保持對自然的熱愛與純真之心,定能找到自己理想的閑暇生活。吳門畫家的園林繪畫墨色濃郁、設色淡雅,有的直接描繪園林主景,為造園設計提供了參考;有的則通過園林一角的小景致展現宏大的氣象,這種含蓄之美恰如園林建造中的藏與露。[6]吳門園林繪畫以其獨特的藝術風格和深厚的文化內涵,對現代園林繪畫產生了深遠影響,傳遞了淡雅、和諧與寧靜的審美理念,為當代園林繪畫提供了寶貴的審美借鑒,同時也為后人留下了珍貴的歷史記錄。現代園林繪畫在傳承吳門畫派意境營造手法的基礎上,注重與時俱進,關注現代人的生活狀態和審美需求。畫家們以現代園林為載體,表現人與自然、人與人之間的和諧共生關系,使作品充滿時代感和現實意義。

參考文獻

[1]計成. 園冶[M]. 張則桐,注解. 西安:陜西三秦出版社,2021:36.

[2]王國維. 人間詞話[M]. 周興泰,注釋. 北京:中國華僑出版社,2016:4.

[3]李澤厚. 美的歷程[M]. 北京:生活·讀書·新知三聯書店,2014:186.

[4]郭秋月. 明代吳門畫派園林題材繪畫意境研究[D]. 長春:東北師范大學,2020:66.

[5]何麗娜. 沈周的“畫中有詩”:繪畫之詩性審美的確立[J]. 文藝評論,2013(3):118-123.

[6]安超. “文人意境”:吳門四家園林題材作品研究[D]. 西安:陜西師范大學,2017:44.

策劃、組稿、責編:金前文