關節鏡下Bankart修復聯合Remplissage手術治療軍人雙極損傷型肩關節復發性前脫位的療效分析

陳聰聰,趙克義,辛慶峰,吳旅,馬武秀

(聯勤保障部隊第九〇一醫院 骨一科,安徽 合肥 230031)

肩關節前脫位是軍事訓練傷中常見的肩關節損傷。對于年輕的高運動需求患者,急性肩關節前脫位保守治療組復發率高達92%,關節鏡手術復發率可降至22%[1]。肩關節盂骨缺損和Hill-Sachs 損傷,是肩關節不穩治療中最常見的復發因素,被稱為肩關節不穩雙極損傷[2]。對于肩盂骨缺損>25%的復發性脫位患者,行喙突移位術和自體髂骨或同種異體移植等骨性阻擋手術,效果明確[3]。Hill-Sachs 損傷是肩關節不穩患者治療過程中,另一個不可忽略的因素,治療方法有自體髂骨移植、肱骨頭旋轉截骨和肱骨頭表面置換手術,但均為開放性手術,創傷大,且并發癥多[4]。2004 年WOLF 等[5]首次對肩關節脫位合并嚙合型Hill-Sachs 損傷患者,實施全鏡下岡下肌腱填塞治療,描述為Remplissage手術,效果滿意。對于肩盂骨缺損 < 20%、Hill-Sachs損傷 < 25%、高運動需求的青壯年肩關節復發性脫位患者,手術方式選擇尚有爭議。全關節鏡下Bankart 修復和Remplissage 手術創傷小,易掌握,不破壞正常喙肩弓解剖結構,但臨床上將其用于軍人雙極損傷型肩關節復發性前脫位治療的報道較罕見。本研究回顧性分析本院2019年2月—2022年3月15例因肩關節復發性前脫位接受該項手術治療的患者的臨床資料,治療效果滿意。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究納入的15 例肩關節復發性前脫位患者均為男性,年齡18~ 33 歲,平均(23.07±4.39)歲;Beighton 評分(4.40±1.89)分;左肩4 例,右肩11例;術前CT 評估Hill-Sachs 損傷(16.93±2.17)%。納入標準:入院前肩關節脫位次數>2次;術前完善肩關節X 線片、CT 三維重建和MRI 檢查;有Remplissage手術指征[肩盂骨缺損 < 20%且Hill-Sachs損傷 < 25%(中小型Hill-Sachs 損傷,長度 < 4.0 cm,深度 < 0.5 cm)];術后隨訪時間>10 月。排除標準:肩盂骨缺損>20.0%和/或Hill-Sachs 損傷>25%;肱骨盂肱韌帶撕脫,肩袖撕裂,Ⅱ型上盂唇前后部(superior labrum anterior and posterior,SLAP)以上損傷;肩多向不穩者;有精神病和癲癇者;肩關節脫位翻修者。

1.2 手術方法

在全身麻醉+臂叢神經阻滯下,取健側臥位牽引,肩關節外展約70°,后傾約20°,牽引力量3 kg左右。術中患者收縮壓控制在90~100 mmHg。建立后入路,關節鏡探查,再建立前上入路和前下入路。探查明確Bankart 缺損及Hill-Sachs 缺損范圍、是否合并肩袖撕裂和SLAP 損傷等。將鏡頭轉向前上入路觀察,經過后入路工作套管,用刮勺刮除肱骨頭缺損區瘢痕組織,新鮮化骨面后,用刨刀對相應關節囊進行適度新鮮化處理。經后入路套管,于Hill-Sachs 損傷區凹陷最深處,上下分別置入2枚雙線錨釘。在關節鏡監視下,建立后外側入路,硬膜外定位穿刺針方向,垂直于肱骨頭缺損區,建立后外側入路。經后外側入路,使用戳槍經不同穿刺點,分4次穿過岡下肌腱腱性組織及關節囊,抓出錨釘縫線,予以標記。充分松解盂肱下韌帶關節囊復合體,松解后的盂肱下韌帶關節囊復合體漂浮至肩胛盂水平,磨鉆磨除肩盂骨邊緣少許軟骨,制作骨槽。常規在5點半、4點半和3點半點位(右肩)完成標記,置入3枚錨釘。用縫合鉤縫合盂肱下韌帶和關節囊復合體,縱向提升后,打結固定。再用血管鉗,經后外側入路分離皮下組織和三角肌肌腹,用推結器依次于肩峰下間隙完成縫線打結,將岡下肌腱和關節囊填入肱骨頭缺損區,剪除多余縫線,關節鏡監視下完成Remplissage 填塞治療。最后評估肩關節穩定性。

1.3 術后處理和功能鍛煉

術后4~6周佩戴外展包。術后2周開始逐步進行肩關節被動鍛煉,禁止做外展和外旋動作。術后4周開始主動肩關節功能鍛煉,術后6周開始外展和外旋活動,術后3 個月內禁止對抗性運動。術后6 個月逐步恢復對抗性運動。

1.4 評價指標

記錄術前和末次隨訪時肩關節主動活動度,采用美國肩肘外科學會(American Shoulder and Elbow Surgeons,ASES)評分[6]和Constant-Murley評分[7]來評價肩關節功能和穩定性。

1.5 統計學方法

使用SPSS 22.0 軟件分析數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用配對資料t檢驗進行比較,計數資料以例表示,比較采用χ2檢驗。P< 0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 術后隨訪情況

所有患者均獲得隨訪,隨訪時間10~28 個月,平均(18.47±6.46)個月。所有患者均未出現感染、血管神經損傷和肩關節再脫位等并發癥。術后隨訪,無肩關節脫位復發。

2.2 手術前后肩關節主動活動度情況

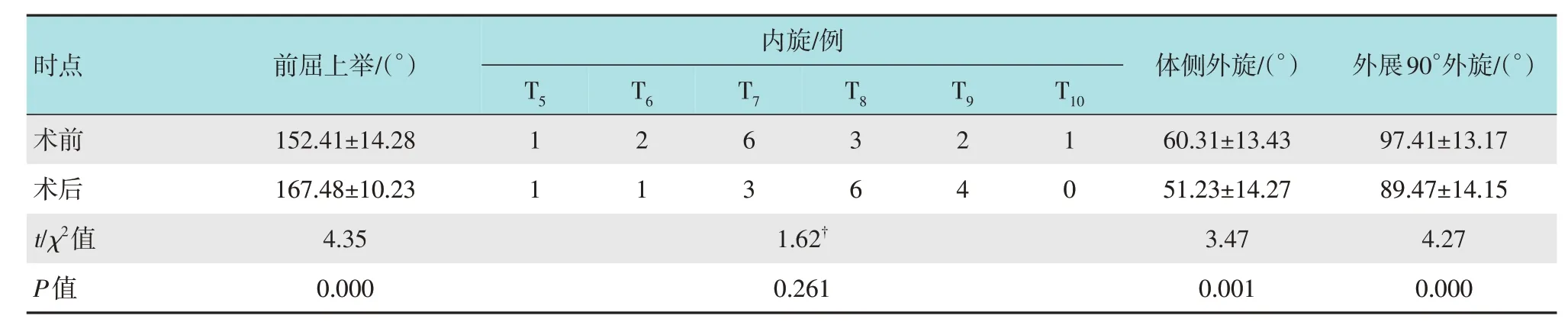

末次隨訪時,肩關節前屈上舉由術前的(152.41±14.28)°增加至(167.48±10.23)°,體側外旋和外展90°外旋分別由術前的(60.31±13.43)°和(97.41±13.17)°縮小至(51.23±14.27)°和(89.47±14.15)°,差異均有統計學意義(P< 0.05)。內旋方面,術前棘突水平,T51例,T62例,T76例,T83 例,T92 例,T101例,術后棘突水平,T51 例,T61例,T73例,T86例,T94例,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 術前與末次隨訪肩關節主動活動度比較Table 1 Comparison of active range of motion of shoulder joint between preoperative and final follow-up

2.3 手術前后肩關節功能情況

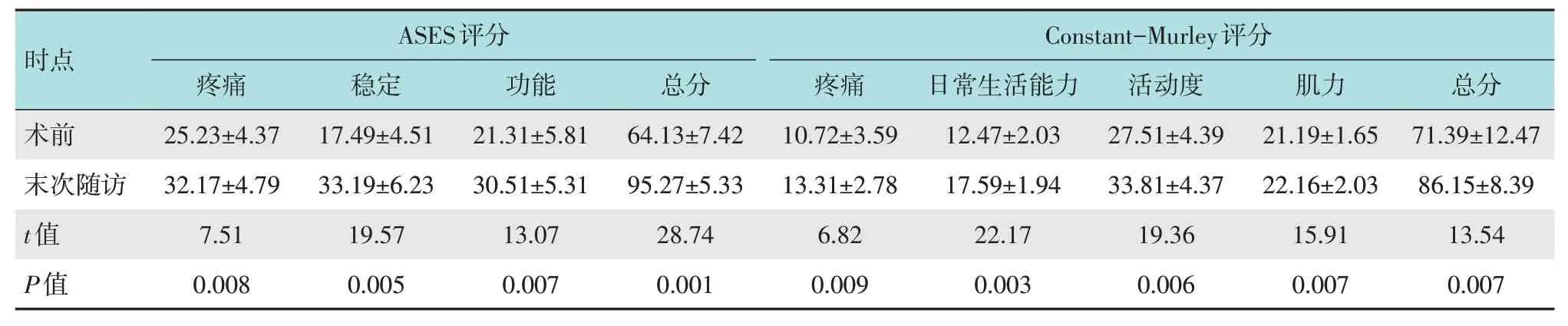

末次隨訪時,ASES評分由術前的(64.13±7.42)分增加到(95.27±5.33)分,差異有統計學意義(t=28.74,P=0.001)。Constant-Murley 評分由術前的(71.39±12.47)分增加到(86.15±8.39)分,差異有統計學意義(t=13.54,P=0.007)。見表2。

表2 術前與末次隨訪肩關節功能比較(分,±s)Table 2 Comparison of shoulder joint function between preoperative and final follow-up(points,)

表2 術前與末次隨訪肩關節功能比較(分,±s)Table 2 Comparison of shoulder joint function between preoperative and final follow-up(points,)

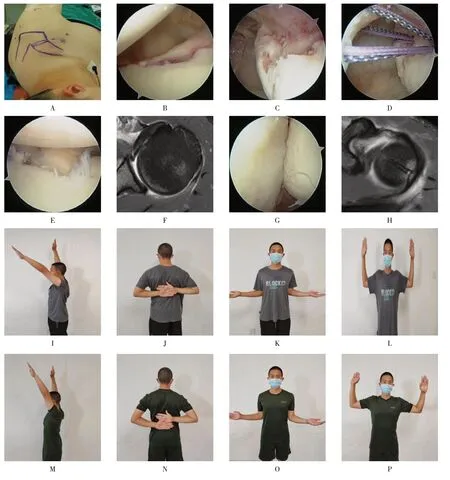

2.4 典型病例

患者 男,21 歲。武警官兵,因左肩關節不穩1年入院,術前共脫位6次。術后患者前屈角度較術前提高,內旋、體側外旋和外展90°外旋角度較術前稍下降。見圖l。

圖1 典型病例(左肩)Fig.1 A typical case(left shoulder)

3 討論

早在1923 年就有文獻定義了Bankart 損傷,創傷性肩關節前向不穩定患者大多數存在典型的Bankart損傷,在復發性肩脫位患者中,其發生率高達93.6%,骨性Bankart發生率為36%[8]。1940年HILL和SACHS 首次描述了因肩關節脫位引起的肱骨頭后上方壓縮性骨折,定義為Hill-Sachs 損傷。初次肩關節前脫位患者,約38%~88%會出現Hill-Sachs 損傷,對于肩關節前向不穩患者,其發生率最高,可達100%[9]。骨性Bankart 損傷與Hill-Sachs 損傷密切相關,被稱為肩關節不穩雙極損傷,對肩關節不穩患者術后再脫位復發率影響較大。

肩關節前向不穩手術治療方式繁多,分為軟組織修復重建和骨性阻擋重建兩類。對于肩盂骨缺損 < 20% 和非嚙合型Hill-Sachs 損傷患者,鏡 下Bankart 修復術已成為治療肩關節前向不穩的經典手術方式[10],但長期隨訪復發率偏高,復發率為3%~35%[11]。這可能與肩盂骨性缺損大、Hill-Sachs 損傷未處理、多發韌帶松弛和初次脫位年齡小等有關。對于肩盂骨缺損>25%和嚙合型Hill-Sachs 損傷患者,多數醫生選擇Latarjet 骨性重建手術[12],但該術式技術要求較高,手術時間長,學習曲線長,神經損傷、血腫、感染和盂肱關節炎等并發癥發生率較Bankart修復術高[13],且喙肩弓結構破壞,對肩關節遠期功能影響尚不明確。本組病例納入肩盂骨缺損 < 20%和Hill-Sachs 損傷 < 25%的患者,行Bankart 修復聯合Remplissage 手術治療,末次隨訪時ASES 評分由術前的(64.13±7.42)分提高到(95.27±5.33)分,Constant-Murley 評分由術前的(71.39±12.47)分提高到(86.15±8.39)分;且無血管神經損傷和術口感染等手術并發癥,術后隨訪無再次脫位,均恢復軍事對抗性訓練,效果滿意。筆者認為,Hill-Sachs 損傷系肩關節不穩雙極損傷治療中的重要因素之一。對于軍人及類似接觸性運動員或韌帶松弛患者,即使Hill-Sachs 損傷小,屬于在肩胛盂軌跡范圍內的非嚙合型損傷,仍建議行Remplissage 手術,治療肱骨頭骨缺損,用軟組織填塞封閉骨缺損區,可明顯降低肩關節脫位復發率。該術式作用機制為:岡下肌腱及關節囊填塞技術能有效封閉肱骨頭骨缺損區,將其轉化為關節外結構。當肩關節進行外展和外旋活動時,前方有效修復的盂肱下韌帶盂唇復合體,可發揮吊床樣阻擋作用;后方填塞的岡下肌腱可牽拉,阻擋肱骨頭向前方脫位,降低肩再脫位、肱骨頭Hill-Sachs 損傷區和肩盂嚙合風險。GARCIA 等[14]報道,聯合Remplissage 手術,可明顯降低Bankart 修復術后肩關節再脫位復發率。PATHAK 等[15]采取Bankart 修復聯合Remplissage 手術治療24 例肩盂骨缺損 < 20%合并嚙合型Hill-Sachs 損傷患者,術后肩關節穩定性評分明顯提高,復發率為4.17%,平均外旋受限約3.33°,效果滿意。一項Meta 分析[16]結果表明,對于中小型肩關節雙極骨缺損復發性脫位患者,Bankart 修復聯合Remplissage 手術效果與Latarjet 手術一致,但并發癥發生率明顯降低。

本研究中,部分患者早期外旋角度有受限,末次隨訪時,肩外旋功能基本恢復至術前水平,外旋角度較術前角度下降約9°,所有患者均重返運動,并未影響軍事訓練。有研究[17]表明,對于非嚙合型Hill-Sachs 接觸性職業運動員,Bankart 修復聯合Remplissage 手術療效好,重返運動率高,術后無明顯并發癥。筆者認為,錨釘應置于肱骨頭缺損區中央凹陷最深處,穿刺縫合進針點選擇距岡下肌腱止點1.5 cm 以內,可減少岡下肌腱填塞區肌腱消耗長度,減少其對術后肩外旋角度的影響。有學者[18]報道,肩外旋受限10°以內,并不影響患者的重返運動率。

綜上所述,對于肩盂骨缺損 < 20%合并Hill-Sachs 損傷 < 25%的高運動需求的青壯年軍人患者,采用關節鏡下Bankart 修復聯合Remplissage 手術,治療雙極損傷型肩關節復發性前脫位,臨床效果滿意,肩外旋角度較術前減小,可明顯降低肩關節脫位復發率,重返訓練場。