基于軌跡模式的上海市長寧區(qū)臭氧潛在源區(qū)分析

摘要:應用Meteolnfo 軟件,結合GDAS氣象數據,對上海市長寧區(qū)臭氧(O3)高污染季24 h 氣團后向軌跡進行聚類分析,并結合O3 逐小時濃度數據,運用PSCF 和CWT分析長寧區(qū)O3 潛在源區(qū)貢獻特征。研究發(fā)現(xiàn),長寧區(qū)后向軌跡聚類可分為6 類(N1 ~ N6),其中東南方向來自東海的局地短支氣團N1 聚類中污染軌跡占比較高,對應O3 平均濃度最高;來自南部經浙江省臺州市和寧波市傳輸的N5 聚類,以及來自安徽省與江西省交界處經安徽省黃山市、浙江省湖州市傳輸的N6 聚類中污染軌跡占比較高,對應O3 平均濃度也較高。同時,PSCF 與CWT 分析結果較為一致,說明長寧區(qū)O3 污染受區(qū)域傳輸影響較大。PSCF 和CWT 高值區(qū)主要在浙江省中南部、安徽省東南部、江蘇省東南部等上風區(qū)域,距長寧區(qū)較遠。結合后向軌跡聚類分析可知,N5、N6 聚類的長支氣流和N1 聚類的局地短支氣流O3 濃度均較高,說明長寧區(qū)O3 污染在風速大時受輸送影響較大,風速小時主要受周邊局地影響。

關鍵詞:環(huán)境監(jiān)測;O3;潛在源區(qū);后向軌跡模式

隨著藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的穩(wěn)步推進,我國大氣環(huán)境中的PM2.5、SO2 和NOx 濃度持續(xù)降低,污染治理取得顯著成效。但臭氧(O3)污染問題仍未得到有效解決,且有越來越嚴重的趨勢。O3 在大氣中的壽命相對較長,其可在對流層持續(xù)存活1 個月,區(qū)域傳輸特征明顯。因此,O3 污染控制比一次污染物的防治更加困難、要求也更高[1]。

許多學者嘗試利用后向軌跡對O3 污染的來源進行分析。如,方德賢等[2] 研究發(fā)現(xiàn),上海市和浙江省杭州市夏季O3 超標,是由局部光化學反應與周邊城市、福建省北部、浙江省中部等地區(qū)的O3 輸送共同作用的結果;蔣子瑤等[3] 通過對江西省贛江新區(qū)某段污染天氣過程的分析發(fā)現(xiàn),O3 潛在源區(qū)主要分布于江西省北部、湖北省南部和湖南省東北小部分地區(qū),且湖北省東南部的偏強西北風,為大氣污染物向江西省贛江新區(qū)的輸送創(chuàng)造了條件;謝放尖等[4] 在對江蘇省南京地區(qū)O3 輸送的研究中發(fā)現(xiàn),O3 潛在源區(qū)主要分布在常州、無錫、蘇州、湖州等環(huán)太湖城市,需強化長三角區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控。這些研究,為揭示相關地區(qū)O3 污染的潛在源區(qū)提供了一定的數據支持。

上海市長寧區(qū)近5 年來的O3 污染情況日漸突出,本文應用后向軌跡模式及其分析方法,結合O3 濃度,分析不同方向來源的氣團對長寧區(qū)空氣質量的影響,并就長寧區(qū)O3 潛在源區(qū)進行探討。

1 研究概述

1.1 資料來源

O3 濃度數據來自上海市環(huán)境監(jiān)測中心程橋站監(jiān)測點。用于計算氣團運動軌跡的氣象數據來自全球1°×1°氣象數據插值于正態(tài)投影地圖上的全球數據同化系統(tǒng)(GDAS),該數據使用UTC 時間,內容主要包括溫度、氣壓、相對濕度、地表降水量、水平和垂直風速等[5]。

1.2 后向軌跡模式

研究基于HYSPLIT 模型進行分析。該模型為一種后向軌跡模型,是由美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)及其空氣資源實驗室(ARL)共同開發(fā)的綜合建模系統(tǒng),能夠計算和分析氣流運動、沉積、擴散的軌跡,廣泛應用于空氣污染物傳輸路徑與來源分析。

研究使用Meteolnfo 軟件[6] 進行后向軌跡模擬。該軟件可用于氣象數據分析及可視化,具備利用網格和站點數據進行復雜氣象分析的能力,廣泛應用于城市空氣污染物傳輸路徑與來源分析。

1.3 潛在源貢獻因子法(PSCF)分析

潛在源貢獻因子法(PSCF)[7] 是建立在條件概率函數的基礎上發(fā)展而來的一種統(tǒng)計方法,用于測量氣團在給定地理區(qū)域的停留時間和氣團軌跡,再根據地理尺度,將覆蓋軌跡的整個地理區(qū)域劃分為一定分辨率的網格(i,j),同時設置一個污染物濃度閥值,用于初步判斷污染潛在源的位置。近年來,PSCF 在大氣污染源解析研究中得到了廣泛應用,其依據氣團運動速度和方向的不同來篩選分類出不同的傳輸軌跡組,并以此判斷污染物的潛在來源區(qū)域,如式(1)所示。

引入任意權重函數W(nij)與PSCF 相乘,以更好地消除nij 較小的像素中的不確定性,權重函數如式(2)所示[8]。

1.4 濃度權重軌跡分析法(CWT)分析

由于PSCF 僅能反映污染軌跡在網格中的比例,而在相同PSCF 值區(qū)域內對目標對象污染水平的貢獻度區(qū)分方面有所欠缺,因此引入濃度權重軌跡分析法(CWT)[9],用于計算不同源區(qū)域的相對貢獻。CWT 針對每個污染物濃度與網格相關軌跡求平均值,把停留時間加權濃度分配給每個網格單元,如式(3)所示。

CWT 采用與PSCF 相同的權重因子W ij,以便消除CWT 中存在的不確定性。

2 臭氧(O3)污染特征

2019—2023 年,上海市長寧區(qū)污染天中O3 占比從46.4% 升至84.1%。2023 年MDA8O3 第90 百分位數為165 μg/m3,超過國家二級標準限值(160 μg/m3)3.1%,同比上年提升7.8%。

2023 年長寧區(qū)MDA8 O3 濃度和O3 逐月超標天數如圖1 所示。MDA8 O3 呈雙峰型,在6月達峰值(132 μg/m3)后有一定回落,10 月有小幅反彈(121 μg/m3),11 月大幅下降。O3 超標月為3—10 月,其中6 月超標天數最多為8 d;5—10 月超標情況較為嚴重,是O3高污染季。

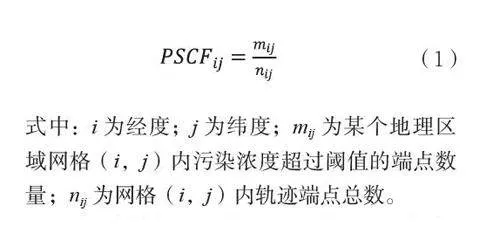

2023 年長寧區(qū)全年和高污染季的O3 濃度日變化趨勢如圖2 所示。O3 濃度整體呈單峰型變化,全天中最低值出現(xiàn)在7:00,之后由于光化學反應逐步增強而迅速升高,14:00—15:00達到峰值后開始下降,19:00 后由于夜間日照減少,光化學反應減弱,同時疊加NOx 的滴定作用,O3 濃度持續(xù)下降。高污染季期間O3 濃度從最低值上升到峰值的反應速率為9.6 μg /m3·h,明顯高于全年的8.0 μg/m3·h,可見高污染季的O3 光化學反應強烈,生成速度較快。

3 基于軌跡模式的聚類分析

上海市長寧區(qū)O3 污染特征顯示其O3 污染主要集中在5—10 月,因此重點針對2023 年5—10 月進行聚類分析。選擇長寧區(qū)代表點位(程橋空氣自動站)所在位置(121.37° E,31.20° N)作為受體點位,高度100 m,每條軌跡計算時間長度為24 h,時間節(jié)點為1 h。利用MeteoInfo 軟件和GDAS 氣象數據畫出相應軌跡圖,共獲得4404 條軌跡。通過聚類分析把相似速率與方向的軌跡進行篩選分類,形成不同的輸送路徑。

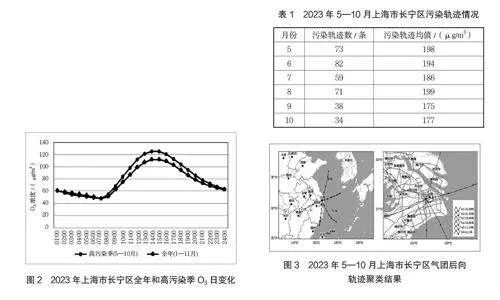

將受體點位自動站測得的對應O3 濃度數據賦值給每條軌跡,篩選出其中超過國家二級標準限值的軌跡并定義為污染軌跡。2023 年5—10 月長寧區(qū)污染軌跡情況如表1 所示。從污染軌跡數來看,共計357 條,約占總軌跡數的8.2%(扣除O3 濃度空值軌跡53 條),其中6 月和5 月污染軌跡占比最高,分別為23%和20%;從污染軌跡均值來看,8 月和5 月均值最高,分別為199 μg/m3 和198 μg/m3。

根據聚類結果可知,2023 年5—10 月期間長寧區(qū)氣團后向軌跡共6 類(N1~N6),如圖3 所示。N1 為東南方向,來自東海的局地短支氣團軌跡占比20.39%;N2 為來自東北偏北方向,從黃海經江蘇省啟東市、崇明島傳輸的氣團軌跡占比21.53%;N3 為來自東南方向,從東海經浙江省舟山市傳輸的氣團軌跡占比19.94%;N4 為來自東北偏東方向,從東海經長興島傳輸的氣團軌跡占比20.84%;N5 為來自南部,經浙江省臺州市和寧波市傳輸的氣團軌跡占比11.19%;N6 為來自西南方向,從安徽省與江西省交界處經安徽省黃山市、浙江省湖州市傳輸的氣團軌跡占比6.11%。從聚類軌跡的區(qū)域分布可以看出,長寧區(qū)24 h 后向軌跡主要在長三角區(qū)域的安徽省、浙江省、江蘇省一帶,以及東海和黃海海域,輸送距離相對較短。

為進一步明確不同氣團對O3污染的貢獻,討論了各聚類的總占比、O3 均值、污染軌跡出現(xiàn)概率、污染濃度均值,結果如表2 所示。聚類N1 軌跡數占比約20%,O3 平均濃度為89 μg/m3;污染軌跡數占比約15%,O3 平均濃度為197 μg/m3,污染軌跡均值居第1 位;N1 長度極短,對應風速較小,但對應污染濃度最高,其氣團移動速度較慢,易攜帶污染物至長寧區(qū),說明在擴散條件不佳的情況下,受輸入影響再加本地生成,易增加O3 污染。聚類N5、N6 軌跡數合計占比約17%,對應的O3 平均濃度分別為93 μg/m3、84 μg/m3;污染軌跡數占比約18%、11%,對應的O3 平均濃度分別為192 μg/m3、187 μg/m3;氣團分別來自南部、西南方向且經過浙江省和安徽省等社會經濟活動豐富的區(qū)域,攜帶大量NOx和VOCs 等O3 前體物,再疊加上海市本地的排放影響,導致長寧區(qū)O3 濃度較高。聚類N2、N3 和N4 軌跡數合計占比約62%,對應的O3 平均濃度分別為77 μg/m3、79 μg/m3和70 μg/m3,占比居第1 位、第4 位和第2 位;污染軌跡數占比為3%~7%,對應的O3 平均濃度分別為188 μg/m3、182 μg/m3 和178 μg/m3,居第1 位、第5 位和第6 位;氣團的出現(xiàn)概率最高,但污染概率不高,其來自海洋,且較少經過經濟社會活動豐富的區(qū)域,利于污染擴散,污染輸送影響較小。

4 臭氧(O3)潛在源區(qū)分析

4.1 PSCF 分析結果

為進一步探討O3 潛在源區(qū)對上海市長寧區(qū)大氣污染的影響,研究對長寧區(qū)2023年5—10 月O3 水平進行了PSCF 分析,將污染軌跡閾值設為160 μg/m3,將PSCF 值以輕度(0~0.2)、中度(0.2~0.5)、將重度(0.5~1.0)的分類進行標識,將重度源區(qū)定義為潛在源區(qū)。

2023 年5—10 月長寧區(qū)O3 的PSCF 分布特征如圖4 所示,O3 潛在源區(qū)分布廣泛,大致在上海市往東200 km、往西600 km、往北600 km、往南800 km 延伸范圍內。其中,PSCF 高值區(qū)(> 0.5)分布在長寧區(qū)以南,經過浙江省溫州市、金華市、紹興市等經濟活動高度活躍的區(qū)域(后向軌跡與聚類N5 較為一致),氣團攜帶大量前體物,又經光化學反應轉化生成O3,對位于下風區(qū)域的長寧區(qū)影響較大;PSCF 次高值區(qū)(0.2~0.5)分布較為分散,包括南部的浙江省溫州市、麗水市、紹興市、寧波市一帶與西部的安徽省安慶市、池州市、宣城市,以及北部的浙江省嘉興市和江蘇省南通市。總體而言,輕度、中度O3 潛在源區(qū)網格分布以重度O3 潛在源區(qū)網格為中心向四周擴散。

4.2 CWT 分析結果

CWT 分析,可表征某一區(qū)域對受體點位O3 濃度的貢獻程度,CWT 值越大,表明該區(qū)域對上海市長寧區(qū)O3 濃度貢獻越大。基于后向軌跡,2023 年5—10 月長寧區(qū)O3 的CWT分布特征如圖5 所示,各源區(qū)輸送的O3 濃度范圍為10~132 μg/m3。其中,CWT 高值區(qū)(>100μg/m3)比PSCF 高值區(qū)大,主要在麗水市、溫州市、臺州市、紹興市、安慶市、宣城市、南通市一帶連成片狀,另在黃海某些區(qū)域有零星分布;CWT 次高值區(qū)(> 90μg/m3)分布以CWT 高值區(qū)為中心向四周擴散,所含區(qū)域在CWT 高值區(qū)所含區(qū)域的基礎上,再加舟山市和東海,以及上海市西部的青浦區(qū)、金山區(qū)的部分區(qū)域。

5 結論

2023 年上海市長寧區(qū)污染天中O3 占比為84.1%,MDA8 O3 第90 百分位濃度為165 μg/m3; 全年中的5—10 月O3 超標情況較為嚴重,其中6 月O3 濃度最高為132 μg/m3;全天中的O3 濃度最低值在7:00,最高值在14:00—15:00。

長寧區(qū)的后向軌跡聚類結果共6 類(N1~N6),其中來自東北偏北方向從黃海經啟東市、崇明島的N2 最多,東南方向來自東海的局地短支氣團的N1 次之。

將后向軌跡聚類結果與O3 濃度數據結合分析。聚類N1 代表風速較小的氣團,說明當擴散不利時,輸入影響疊加本地生成更易發(fā)生O3 污染;聚類N5、N6 代表經過浙江省、安徽省等經濟發(fā)達地區(qū),攜帶大量O3 前體物的氣團,在疊加本地排放影響后,也對長寧區(qū)O3污染影響較大;聚類N2、N3、N4 代表來自海洋,且較少經過經濟社會活動豐富地區(qū)的氣團,利于污染擴散,污染輸送影響較少。

PSCF 與CWT 分析結果較為一致,均表明長寧區(qū)的O3 污染受區(qū)域輸送影響較大。PSCF 和CWT 高值區(qū)主要集中在浙江省中南部、安徽省東南部、江蘇省東南部,離長寧區(qū)本地較遠,均在上風區(qū)域。結合后向軌跡聚類分析,聚類N5、N6 長支氣流和N1局地短支氣流的O3 濃度均較高,說明風速大時受輸送影響較大,風速小時主要受周邊局地影響。

在強化長寧區(qū)本地污染防控的基礎上,加強與上風區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控是有效控制O3 污染的關鍵。未來,應更加注重對本地與外地污染貢獻的定量評估。

參考文獻

[1] 裴成磊,牟江山,張英南,等.廣州市臭氧污染溯源:基于拉格朗日光化學軌跡模型的案例分析[J].環(huán)境科學,2021,42(4):1615-1625.

[2] 方德賢,張明,安風霞,等.長三角典型城市臭氧污染特征和影響因素研究[J].能源科技,2020,18(10):43-48.

[3] 蔣子瑤,彭王敏子,陳琦.基于PSCF與CWT方法的贛江新區(qū)大氣污染物潛在源區(qū)個例分析[J].氣象與減災研究,2022,45(3):216-224.

[4] 謝放尖,陸曉波,楊峰,等.2017年春夏期間南京地區(qū)臭氧污染輸送影響及潛在源區(qū)[J].環(huán)境科學,2021,42(1):88-96.

[5] 龍時磊.上海地區(qū)灰霾過程中的主要物理和化學問題研究(博士論文)[D].上海:中國科學院研究生院(上海應用物理研究所),2014.

[6] WANG Y Q.An Open Source Software Suite for Multi-Dimensional Meteorological Data Computation and Visualisation[J].Journal of Open Research Software,2019,7(1):21.

[7] KULSHRESTHA U C,SUNDER RAMAN R,KULSHRESTHA M J,et al.Secondary Aerosol Formation and Identification of Regional Source Locations by PSCF Analysis in the Indo-Gangetic Region of India[J].Journal of Atmospheric Chemistry,2009,63(1):33-47.

[8] 高陽,韓永貴,黃曉宇,等.基于后向軌跡模式的豫南地區(qū)冬季PM2.5來源分布及傳輸分析[J]. 環(huán)境科學研究,2021,34(3):538-548.

[9] 汪蕊,丁建麗,馬雯,等.基于PSCF與CWT模型的烏魯木齊市大氣顆粒物源區(qū)分析[J].環(huán)境科學學報,2021,41(8):3033-3042.

作者簡介

吳曉怡(1987—),女 ,漢族,上海人,工程師,學士,研究方向為環(huán)境監(jiān)測。

加工編輯:王玥

收稿日期:2024-07-24