垃圾分類對改善城市生態環境的積極作用及推行建議

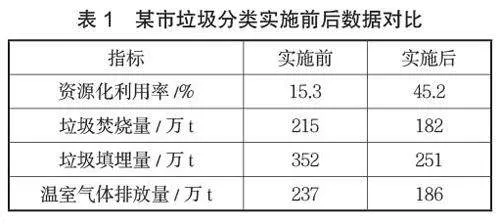

摘要:通過分析垃圾分類和城市生態環境質量相關數據,采用定性分析與定量分析相結合的方法,研究垃圾分類對改善城市生態環境的積極作用。研究表明,實行垃圾分類能顯著提高城市生活垃圾資源化利用率,減少填埋和焚燒處理量,以及減少土地占用、污染物排放和溫室氣體排放。某市在實施垃圾分類后,生活垃圾資源化利用率從15.3% 提高到45.2%,填埋量減少15.3%,焚燒量減少28.7%,甲烷、二氧化碳等溫室氣體排放總量減少21.5%。由此可見,推行垃圾分類是改善城市生態環境質量的有效途徑,應在更多城市全面推行垃圾分類并長期堅持。

關鍵詞:垃圾分類;城市生態環境;資源化利用;溫室氣體;污染物排放

隨著城市化進程加快,城市生活垃圾產量急劇增加。在傳統的以混合收集、填埋和焚燒為主的垃圾處理模式下,大量的城市垃圾未能得到妥善處理,不僅占用寶貴的土地資源,還會排放甲烷、二氧化碳等溫室氣體和有害污染物,給城市生態環境帶來了巨大壓力。因此,亟需建立垃圾分類回收體系,對城市生活垃圾進行分類回收和處理,提高垃圾資源化利用和無害化處理水平。本文通過數據分析垃圾分類對改善城市生態環境的積極作用,并結合某市垃圾分類的實施效果,為更多城市推行垃圾分類提供決策參考。

1 垃圾分類的內涵與意義

1.1 垃圾分類的內涵

垃圾分類是指將生活垃圾分為可回收物、有害垃圾、廚余垃圾和其他垃圾等類別,并在全過程中進行分類投放、收集、運輸和處理的活動,其核心是在源頭對垃圾進行分類,減少二次污染,提高垃圾資源化和無害化處理水平。垃圾分類需調動居民參與積極性、形成良好的垃圾分類習慣、建立完善的垃圾分類體系,并在政府、企業、社區和居民等多方密切配合下取得實效。

1.2 垃圾分類的意義

垃圾分類具有環境、經濟、社會等多方面意義。環境方面,可減少混合垃圾量和污染物排放,改善城市環境;經濟方面,可提高資源回收率,減少原生資源消耗,培育環保產業,創造就業機會;社會方面,有助于提升國民素質,培養環保意識,增強責任感,推動形成綠色低碳生活方式[1]。綜合來看,垃圾分類是利國利民的德政工程,是建設資源節約型、環境友好型社會的必由之路。

2 垃圾分類對城市生態環境的積極影響

2.1 提高垃圾資源化利用率

垃圾分類有助于資源回收利用率的大幅提高,不僅可節約原生資源,還可減緩生態環境壓力。如,垃圾分類投放可使廢紙回收率從20% 提高到80% 以上,按回收1 t 廢紙可生產0.8 t 再生紙計,相當于少砍17 棵樹;廚余垃圾可制成有機肥料來替代化肥,以降低化肥使用給土壤環境帶來的面源污染,1 t 廚余垃圾可制成0.25 t 有機肥料,可見廚余垃圾資源利用效率較高。

2.2 減少填埋量和占地面積

垃圾分類可從源頭減少混合垃圾量,進而減少填埋量和占地面積。研究表明, 對垃圾進行分類可使垃圾填埋量減少20%~40%,且每減少100 萬t 填埋量可節約占地面積50~120 hm2。如,某市實施垃圾分類1 a 后,填埋量從352 萬t 降至276 萬t,降幅21.4%,減少填埋占地面積26 hm2。另外,垃圾分類還可延長垃圾填埋場使用年限5~10 a,減緩城市新建垃圾填埋場的壓力。從長遠看,實現垃圾零填埋是改善城市生態環境的趨勢所在,而垃圾分類則是實現這一目標的根本途徑[2]。

2.3 減少垃圾焚燒量和污染物排放

垃圾分類能提高可回收物分揀質量,減少進入焚燒系統的垃圾量,從而減少污染物排放。生態環境部門監測顯示,每焚燒1 t 垃圾會產生3.8 kg 二氧化硫、2.4 kg 氮氧化物和0.3 kg 煙塵。以焚燒1000 t/d 的垃圾發電廠為例,若焚燒量減少20%,可減排27.7 t/a 二氧化硫、17.5 t/a 氮氧化物和2.2 t/a 煙塵。從生命周期看,垃圾分類可從源頭減少10%~15%的垃圾產生,從而減少垃圾處理全鏈條的污染物排放。

2.4 減少溫室氣體排放

垃圾填埋產生的甲烷及垃圾焚燒產生的二氧化碳都是主要溫室氣體,據聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)計算,每填埋1 t垃圾會產生74 kg 甲烷,每焚燒1 t 垃圾會產生686 kg 二氧化碳,以此推算,減少填埋100萬t 垃圾可減排7.4 萬t 甲烷( 相當于156 萬t二氧化碳當量),減少焚燒100 t 垃圾可直接減排68.6 萬t 二氧化碳。因此,通過垃圾分類既可減少垃圾填埋和焚燒量,又可顯著減少溫室氣體排放,為我國應對氣候變化貢獻力量。

3 案例分析

3.1 某市垃圾分類推行情況

某市自2019 年7 月起,在全市范圍內實施生活垃圾強制分類,并出臺了一系列配套政策和標準,初步建立了生活垃圾分類投放、收集、運輸和處理的全過程管理體系。目前,某市生活垃圾分類工作取得了階段性成效,居民參與度和垃圾分類質量持續提升,已基本實現居住區垃圾分類收集全覆蓋,為垃圾分類的有效實施提供了堅實的基礎設施保障。具體來看,垃圾分類收集容器在某市居住區的覆蓋率已達100%,在公共機構的覆蓋率已達95%,分類運輸車輛在居住區和公共機構的覆蓋率均已達到100%[3]。數據表明,某市在垃圾分類設施配備方面已取得顯著進展,為推進垃圾分類工作奠定了良好的硬件基礎。

3.2 垃圾分類前后的數據對比分析

為客觀評估垃圾分類成效,針對某市垃圾分類實施前后的相關數據,從垃圾資源化利用、減量化和無害化3 個維度進行對比分析。如表1 所示,垃圾分類實施后某市生活垃圾資源化利用率達45.2%,較實施前提高29.9%;垃圾焚燒量和填埋量分別減少15.3%和28.7%,溫室氣體排放量減少21.5%。數據表明,垃圾分類有效提高了資源回收利用水平,減少了垃圾焚燒量、填埋量及溫室氣體排放量。

3.3 效果評估與經驗總結

綜上可見,通過實施垃圾分類,某市在提高垃圾資源化利用、減少垃圾焚燒和填埋量、溫室氣體減排等方面成效顯著,進而實現污染物減排、土地節約、溫室效應減緩等。某市實施垃圾分類后所取得效果得益于健全的垃圾分類法規標準、完善的垃圾分類基礎設施、創新的垃圾分類宣傳方式、有效的垃圾分類考核督查措施。但垃圾分類是長期的系統工程,某市仍需完善垃圾末端處理能力和垃圾分類智慧化管理能力,以實現垃圾處理全鏈條高質量發展,為其他城市實施垃圾分類提供成功的經驗借鑒。

4 垃圾分類推行的問題

4.1 居民參與度不高

盡管許多城市開展了大量垃圾分類宣傳教育,但居民的垃圾分類意識和參與度仍有不足,存在部分居民習慣難以改變、缺乏主動分類自覺性的問題。據調查,我國垃圾分類投放準確率目前僅為30%~60%,混合投放現象普遍存在,將廢電池、過期藥品等有害垃圾與其他垃圾混投等不規范投放現象時有發生,導致后端分類收集和處置的效率大大降低。

4.2 垃圾分類設施不完善

部分老舊小區缺乏規范的垃圾分類收集點,垃圾暫存庫房改造難度大;垃圾分類運輸車輛不足,部分廂體式垃圾車無法杜絕“混裝混運”現象;垃圾中轉站容量有限,不同類別垃圾混合堆放時有發生。這些設施短板制約著垃圾分類的效果,亟需加大垃圾分類設施投入并予以完善。

4.3 末端處理能力不足

目前,我國許多城市在垃圾處理、可回收物資源化利用等末端處置建設上還相對滯后,現有的垃圾處理設施多為小規模、低水平的設施,缺乏無害化和產業化處理能力,可回收物回收體系不健全,再生資源加工利用產業鏈仍有待完善。因此,末端處置能力不足導致分類垃圾“分而不流”,削弱了前端分類的積極性。

4.4 監管和考核機制不健全

由于城管、環衛、住建、商務等多個部門間的協調配合目前還不夠緊密,導致垃圾分類在部分城市仍存在監管職責不清晰、考核機制不健全等問題,對小區物業、環衛企業、再生資源企業等參與主體的管理考核不夠系統和規范,對不按規定分類投放、收集、運輸、處置垃圾的單位和個人的處罰力度仍顯不足,難以形成有效震懾。

5 垃圾分類推行的對策建議

5.1 加大宣傳教育力度

通過持續宣傳,提升全民參與垃圾分類的自覺性[4]。充分利用各類媒體廣泛宣傳垃圾分類知識,同時聘請專家和名人制作公益廣告,并在黃金時段播放;創新垃圾分類宣傳形式,設置“綠色賬戶”積分激勵;將垃圾分類納入國民教育,從幼兒園開始培養環保意識,編制中小學垃圾分類讀本,定期開展主題教育活動。此外,各城市還可結合實際情況,采取社區活動、互動游戲等更加多樣化的宣傳方式,增強居民對垃圾分類的認知和參與度。

5.2 加強分類設施建設

加大財政投入,完善垃圾分類收集、運輸、處理設施,為垃圾分類提供堅實的硬件支撐。在居住區、辦公區、公共場所合理設置分類收集容器,實現“應設盡設”,并計劃在特定時間內使公共機構分類收集容器設置率達100%;開展零廢棄物細分類試點,探索精細化分類新模式;采購分類運輸車輛,防止“混裝混運”,并通過智慧化系統優化收運路線;加強中轉和處理設施建設,確保分類垃圾及時妥善處理。

5.3 提升末端處理能力

科學規劃建設與垃圾分類相適應的處理設施,提高廚余垃圾、可回收物等的資源化利用水平,并制定廚余垃圾全收集全處理的實施計劃。如,采用先進技術,探索廚余垃圾制生物天然氣、制有機肥等資源化利用路徑,形成可推廣的成熟工藝和商業模式;支持垃圾再生資源企業發展,延伸產業鏈,提高垃圾回收利用率;提升末端處理能力,實現垃圾減量化、資源化、無害化處理,促進循環經濟發展。

5.4 健全監管考核機制

通過完善監管考核,調動各方積極性,保障垃圾分類長效推進。明晰各部門垃圾分類監管職責,加強統籌協調和聯合執法;建立網格化監管,將垃圾分類納入城市管理綜合考評,與生態文明建設、文明城市評選掛鉤;制定系統考核標準和獎懲措施,定期考核相關單位并公開結果,對違規個人記入信用檔案,對違規單位嚴格處罰[5];建立激勵機制,表彰先進單位和個人;鼓勵公眾監督,形成全社會共同參與垃圾分類的良好氛圍。

6 結束語

綜上所述,垃圾分類對于減少環境污染、緩解土地資源壓力、應對氣候變化具有積極意義。作為一項利國利民的創新之舉,垃圾分類應在各城市全面推行,建立完善的垃圾分類投放、收集、運輸和處理體系,培養居民垃圾分類意識并營造全民投入垃圾分類的良好氛圍。通過政府、企業、社會組織和居民共同參與,使垃圾分類成為城市生活垃圾管理的常態和基本制度。未來,借助包括垃圾分類在內的一系列環保措施,我國必將在資源節約型、環境友好型的綠色發展之路上走得更快更穩。

參考文獻

[1] 薄一峰,張建洪.讓垃圾分類促進城市生態環境良性循環探究[J].現代物業(中旬刊),2020,19(3):180-181.

[2] 李娜,劉青.精耕細作厚植城市生態底色[N].益陽日報,2023-08-18(2).

[3] 林文婧,藍瑜萍,林榕昇,等.要有超前意識樹立生態城市的概念[N].福州日報,2022-10-14(2).

[4] 鄧鵬.城市垃圾分類處理困境與建議[J].皮革制作與環保科技,2022,3(10):143-145.

[5] 劉曼琴,尹今格,李玲玲.數字技術賦能生態文明建設:以城市生活垃圾分類為例[J].中國軟科學,2024(6):66-78.

作者簡介

任東(1984—),男,漢族,遼寧葫蘆島人,專業技術九級,大學本科,研究方向為環境保護工程。

加工編輯:唐藝桐

收稿日期:2024-07-22