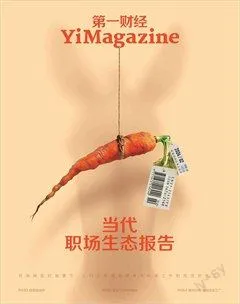

新經濟周期下,我們需要找到自己的答案

施歌 曾敏婷

在近幾年的公眾討論中,職場是個熱度頗高的話題。

說到底,工作是每個人的生存之道,它占據了我們生活中最多的時間,反之,我們的社會身份、生活方式某種程度上也建構在各自的職業發展之上。

然而,職場并非簡單的個體敘事,它發生于企業、依附于行業,更離不開整個社會和經濟市場的發展。縱觀中國市場過去幾十年的發展,可以看到幾輪經濟周期和社會轉型所帶來的重點產業的變革與升級不僅影響了公司,也影響了就業市場的供需,以及勞動個體的心 態。

在市場經濟發展的浪潮中,單位制逐漸解體,工作的“穩定性”首次被動搖,“拼搏”“奮斗”成為新的思潮;進入21世紀,中國經濟進入高速穩定增長期,快速發展的經濟也帶來了職場生態的繁榮:金融、房地產、互聯網等行業先后蓬勃生長,外企和民企交替成為“金字招牌”,不斷吸引人才涌入,通過工作謀求高回報成為一種新的就業觀念。

隨著互聯網經濟的興起,青年的“個體化”趨勢日趨明顯,工作越來越多地與“熱愛”“個體價值”綁定。同時,樓市與金融業的蓬勃發展讓普通人看到了實現財富階級躍遷的路徑。這是過去30年經濟快速發展帶來的時代紅利。

直到經濟新周期到來。

2024年1月17日,國家統計局公布了2023年的GDP增長率:5.2%。上海金融與法律研究院研究員聶日明表示,保證就業的核心首先要保GDP。

在經濟高速增長期,中國GDP曾連續多年超過10%,現在,經濟新周期、技術的加速迭代,使得職場或者說整個人生都不再是“線性上升”的。這種大背景下,工作帶來的上升的朝氣被壓迫與內卷取代,比起成就感與回報,“倦怠感”成了職場人更顯性的體驗。在充斥著裁員、縮編等現實的職場,工作的“穩定性”重回大眾視野。

北京大學教授林小英在為《躺不平的千禧一代》所做的推薦序中寫的:80后、90后、00后,10年劃分一代代人,這顯然不是以生育間隔為區分,而是以經濟和社會發展所帶來的機會差異來辨別的。

社會急劇轉型帶來了就業觀念的變化。去年年末,我們發起了“2023年職場生態調查”,除了關注大家收入的變化,也觀察到了在幾年職場震蕩過后,公司人的職業規劃、就業觀念都發生了怎樣的轉變。

降本增效依然是2023年大多數公司的主旋律。自2023年年初開始,各行業間的裁員此起彼伏。素來以高薪領跑全行業的互聯網公司也先后啟動了一系列組織架構調整和職級變革制度,這意味著即便沒有被裁員,公司內部晉升加薪的空間也會變窄、難度增加。“降本增效”并非短期手段,而是企業應對經濟增長放緩的一種長期管理思路。

本次調研結果顯示,有9. 47%的職場人在2 0 2 3年遭遇裁員,這一數字在2 0 2 2年是6.7%;此外,選擇“工作難找,在家待業”的占10.04%,同比增長4.83%。而在公司內部,經歷了“停薪或降薪”“升職加薪計劃被取消”的職場人比例為12.22%與10.51%,相比去年都有所增加。

李義杰在一家美國化學品公司負責供應鏈管理,15年的工作經歷讓他在這家公司做到了高級經理。盡管公司尚能盈利,李義杰也觀察到,為了應對未來可能出現的更長時間的經濟下行,公司高層愈發關注成本控制,已經提前開始降本增效的布局,其中就包括了減少看不到成果的項目、嚴控海外出差、不再招聘新員工以及裁員等。

“外部市場變化太大了,誰也說不準會發生什么,所以公司管理層要在內部做一些應對不確定性的調整。”人力資源專家、51獵頭聯合創始人朱聚鵬解釋道。

一旦公司活力減弱,繼而收緊人才吸納,招聘市場的供需結構就會發生變化。最直觀的感受是人才市場的機會變少了,2023年里感到“就業市場機會少、選擇不多”的人達到55.97%,市場活性降低成為公司人感受到的最大的職場危機。比起擔心一時找不到工作,職場人更焦慮的是未來就業市場上可選擇的機會越來越少。

在我們的調研中,選擇主動跳槽的人占比從2022年的20.9%下降到2023年的16.67%。這一比例的降低一方面反映了具有吸引力的就業機會在減少,另一方面也反映了在不確定的當下,公司人更傾向于保守,即守住自己所擁有的。

即便在職業發展遇到瓶頸時,多數人的首選還是“先茍著再說”(63.07%),同時他們也不再寄希望于公司——2023年,期待在公司內部晉升或轉崗的比例從2022年的26.98%下降到20.36%。

1999年出生的胡玉婷在2023年經歷了兩次跳槽。去年7月,她的公司因為現金流問題開始裁員,胡玉婷并不在裁員列表中,她原本以為經過這一輪裁員公司還有能力繼續走下去,直到公司開始拖欠員工工資,她也終于失去了待下去的信心。之后,胡玉婷跳槽到一家新能源車企,但第二份工作內容“貨不對板”,以及大量重復機械的工作內容,她決定及時止損。當時正逢家人生病,種種因素疊加,她選擇回到浙江老家,入職一家國企。她接受了降薪25%的落差,覺得“環境就這樣了,降薪比沒有工作要好一些,起碼有收入”。

胡玉婷感受過大城市帶給人的獨立和自由,也慢慢接受了小城市的“歲月靜好”。剛畢業時她將工作看成生活的全部,把工作成果等同于個人價值的全部。然而過去一年的經歷讓她意識到工作只是生活中的一小部分,在工作上,有很多公司層面的事情是勞動個體無法控制的,但生活是自己的,家人是自己的,比起飄忽不定的職業未來,手邊能抓住的才是值得自己付出精力和時間的。

在調研中我們看到了一組有趣的數據對照:關于“今年所遭遇的職場危機”,選擇“工作壓力大、健康堪憂”的比例從2022年的24.86%升至28.88%,而在緩解職場焦慮的解決方法中,有33.81%的人選擇了“放松身心,給自己放個假”,2022年僅有17.53%的人選擇了這一項。

38歲的劉穎就在2023年給自己放個了假。在過去的十多年里,她是同事眼中的“拼命三郎”,先后經歷了多家互聯網公司,為的是確保自己的職業軌跡始終呈線性發展。她一路做到了公司中層,直到在最后一家公司經歷了一系列人事上的紛爭,讓她身心受挫,最終她選擇了裸辭。

被工作牽動的情緒影響著公司人的心理健康,前程無憂發布的《2023職場人情緒狀況調查》顯示,56%的受訪者認為2023年的情緒狀況不如上一年,其中,工作不穩定成了引發情緒不佳的首要因素。

向外求而不得,公司人越來越懂得向內探索,不僅關心自己的身體健康,同樣也關注心理健康。

裸辭之后,劉穎開始自學心理學相關課程,并在2023年年底參加了北京師范大學心理學研究生的全國統一考試。她發現,隨著公司人對心理健康問題的關注,心理咨詢師、冥想師、療愈師等“心理”相關職業正在興起。在自我修復和探索的過程中,她也將“成為一名心理咨詢師”作為自己的下一個職業方向,她希望在幫到自己之后,也能幫到更多當代職場人。

在前程無憂的調研中,半數以上的受訪者在2023年對跳槽和晉升沒有強烈意愿,更多人渴望在現有公司獲得漲薪。

但現實難以如愿。本次調查結果顯示,2023年,僅48.78%的公司人薪酬有所增長,2022年這一比例是62%。而在漲薪的公司人中,37.86%的人薪酬漲幅在5%以內,2022年這一比例為27%,更多人的薪酬漲幅降低了。同樣,2023年,超過42%的公司人(預期)拿不到年終獎,2022年這一數據是31.33%。

更多人對自己這一年的收入感到“不滿意”,同時,對于來年的薪資也不抱有期待,覺得“沒啥盼頭”的公司人占54.26%,同比增長8.5%,認為“行業低迷、可能要降”的公司人占比也增加了,從2022年的9.51%上漲到11.84%。

加薪的底層邏輯來自于企業對利潤增長和未來市場增長的信心,而在對未來不再樂觀的情況下,曾經被當作激勵手段的薪酬,也成了“降本增效”的項目之一。

曾位于薪酬金字塔頂端的金融行業也“同此涼熱”。擁有12年金融業從業經歷的鮑長青在一家內陸城市的股份制銀行工作,2023年他被上級強制要求從業績較好的營銷崗轉至運營崗,薪酬下降了70%。據他了解,公司部分同事2022年的獎金都還沒有發。

“金融肯定是在市場活躍的情況下才能掙到錢,如果經濟不活躍,去哪家銀行都是一樣的局面。”鮑長青說。

同樣來自金融行業、在一家外資銀行總行擔任客戶經理的李威廉也表示,他的收入來自工資及績效,2023年他的基本工資沒降,但由于來貸款或存款的客戶數減少,個人業績受到不少影響,收入也急劇下降。

既然工作的投入產出比已經大大降低,不工作,可能嗎?

在問卷當中,我們設置了這樣一個問題:如果沒有經濟壓力,你還會選擇繼續工作嗎?結果只有30.68%的人選擇“不會”。已經工作了17年的李威廉表示,工作對他來說已經成了一種習慣,“如果沒有工作的話,你會和別人失去聯系、被邊緣化,即使再有錢也沒有用”。

但實際上,對于多數公司人來說,“沒錢”仍然是他們不工作后最大的擔憂。即便離開公司,成為數字游民,他們依然要為了生存,用勞動換取明碼標價的經濟回報。

陳薇薇結束了長達一年半的gap year之后,得出結論:“上班”是一種比自由職業更具性價比的賺錢方式。

2022年年中,陳薇薇被當時所在的互聯網公司裁員,頭幾個月她并不著急找工作,而選擇嘗試做了段時間的“數字游民”。她來到聚集了國內外最多數字游民的城市之一大理。她很快發現,這里盡管不受固定辦公地點的約束,但“每個人都要做事情”。無論是在咖啡館還是在民宿的公共區域,都能聽到“小紅書如何起號”之類的討論。這種環境并沒有讓她覺得放松。

當時她將撰稿作為自己的謀生方式,時間和空間上都獲得自由了,但如果要賺夠生活費,她依然要時時刻刻帶著電腦出門。此外,沒有了公司的保護殼,在還未建立起個人品牌之前,個體在合作方面前沒有什么議價能力。

隨著為gap準備的存款消耗殆盡,陳薇薇的數字游民生涯匆匆結束,在一番密集的找工作動作后,她選擇了一家廣告公司。

不過,重新進入職場,她的心態已經發生變化。大理的經歷讓她意識到,自己過去擁有的“大廠技能”——寫材料、做匯報等,并不能直接在市場上交換價值,反倒是業余時間堅持寫作的習慣讓她掌握了寫文案、做策劃這些能養活自己的技能。因此再回職場,她更清楚應該把精力和時間用來積累哪些方面的能力。除了為“簡歷”打工,還要為自己的作品打工,高薪和福利已經不再是她衡量一份工作的最高標準,留出屬于自己的時間,以及能積累更多優秀作品才是她希望在新工作中獲得的。

這正如美國文化研究學者安妮·海倫·彼得森《躺不平的千禧一代》里描述的:他們不再渴望自己夢想中的工作,而只想要一份報酬不至于太低、不會太過勞累、不會由于為自己主張權益而心生愧疚的工作。

對大部分普通職場人來說,公司依然是一個比較穩妥和安全的選擇,但他們看待工作、個人成長和個人價值的角度已經發生了改變。公司上升和個人上升不再是一體的,尤其在自媒體和靈活用工發展得愈發成熟的情勢下,大家開始有意識地尋求公司之外的突破。

多數人會選擇從“開展副業”開始。在我們的調查中,54.26%的人選擇將“做副業或兼職”作為應對當下職場環境的Plan B。而在大家想要開展的副業類型中,41.38%的人選擇做自媒體、建立個人IP。

副業能否帶來可觀的收入,起碼在此次調查問卷中看不到明顯的跡象——73.67%的人并沒有公司薪酬之外的收入。然而,副業常常是個人感興趣以及所熱愛的事情的延續,是工作之外的個人支點。

復旦大學社會學博士候選人付宇長期研究年輕人的工作價值觀,他認為公司人的工作特點就是要做大量的“書面工作”——開會、寫郵件、制作PPT等,公司人越來越難感知個體與勞動成果之間的關系,“我做的這個PPT真的會讓這個世界變好嗎?”

這也就可以理解為何會有很多年輕人在業余時間從事泡咖啡、做插花等“輕體力勞動”,這也是我們定義的“副業”的一種——為了減壓再做一份工。

“我需要一種看得見勞動成果的東西,來治愈漫長的、無聊的公司工作給我造成的心靈傷害。”付宇分析道。

《第一財經》雜志曾在2022年10月刊發表過一篇關于副業的報道,這一次,我們回訪了當時的采訪對象魏亭圓。在北京經營民宿的經歷讓她認識到,在副業上能投入的精力與時間有限,收入大于主業有很大的運氣成分。但不變的是,她始終覺得這是一種很棒的生活體驗。

這種愉悅感和滿足感很大程度上彌補了公司人過去習慣于把個體價值與工作單一捆綁的缺陷,如今個人成長與公司成長成為雙線故事,或者說,越來越多職場人不再把公司當成實現自我價值的唯一途徑。

李嘉是《第一財經》雜志2022年“公司人薪酬福利調查”的采訪對象,在2022年已經遇冷的就業市場里,他是個“幸運兒”,從一家互聯網大廠跳槽到某電池制造廠后薪資翻倍。但經歷了2023年,他對于接下來的行情表示謹慎。這一年,李嘉感覺到行業的競爭愈發激烈,也看到在大廠已經升至高層的人被裁員,那種人到中年的風雨飄搖感,使畢業后一路踩著風口擇業的他開始懷疑自己接下來是否還能如此順利。李嘉覺得與其在公司打工,不如和幾個朋友一起做個小公司,“做個個體戶,養活自己就行”。

劉穎也在經歷了十幾年的職場起伏后感嘆,“形勢比人強”,換個角度理解,個體的努力只有在行業蓬勃發展時才更容易被認可、被予以“高價”。反之,當行業落寞,大勢遇冷,個人所能改變和影響的少之又少。所以,與其把自己和一個行業或一家公司牢牢綁定,不如鍛煉自己的適應力和靈活性,拓寬自己的技能邊界,“現在的職場人必然要面對一到兩次轉型”,劉穎表示。

當看到越來越多脫離職場的個體故事,你可能不禁要問,職場的上升通道真的被封鎖了嗎?可能沒有,只是變得更難。相信很多人已經意識到,沒有一勞永逸的職業規劃,也沒有立竿見影的職場妙招。

在這次采訪中,我們還聽到了許多不同的故事:

新加坡南洋理工大學博士畢業生吳瑋用“欣欣向榮”形容自己所在的光伏行業,“正好趕上以華為芯片為代表的國產替代成為行業浪潮,中國企業紛紛加大了對這一領域的投入”。吳瑋擇業時本可以回到老家的蘇州大學任教,但他還是想做一些和社會需求相關的,“能夠讓大家的生活變得更好”的工作。

在義烏,負責公司旗下品牌抖音賬號運營的劉丹經歷了工資從4 0 0 0元漲到1萬元的變化。她糾結過是否要“專升本”提高自己的學歷,但在抖音上她看到了機會,在視頻剪輯、直播運營等方面,她看到大量可以學習的空間,“只要不斷學習,在哪里都是學習”。

蘇運璽則是開了一家跨境電商公司。在大學期間,他曾跟著學長一起從打包發貨做起,積累過一些業務經驗。2019年畢業至今,他經歷了第一份工作月入三四萬的風光,也曾跌入疫情后被裁員的低谷。面對這幾年的職場變化以及未來可能出現的職場年齡焦慮等風險,蘇運璽覺得與其依賴于某家公司,不如靠自己,他的跨境電商公司成了他的底氣,也給了他對工作和生活的掌控權。

“你必須找到自己那張卷子”,付宇這樣形容每個職場人必須面對的課題。每個人都得在職場中找到自己的目標,這個目標可以是爬職場的梯子,也可以是過好自己的生活。

除付宇外,其他采訪對象均為化名