科技成果轉化審計監督體系構建

——基于研究型審計

郭桐羽,陳宋生(博士生導師)

一、引言

科技創新是推動國家高質量發展的關鍵因素,而科技成果轉化是將科技創新成果轉變為現實生產力的首要環節。根據熊彼特理論(Schumpeterian Theory)和新古典增長理論(Neoclassical Growth Theory),創新和技術進步被視為經濟可持續增長的主要決定因素。近年來我國對科技成果的轉化越來越重視,出臺了一系列政策(Chen等,2016),提升了企業的科技創新能力(Shi等,2019),以科技創新支撐高質量發展。廣西審計廳2023 年7 月披露的《關于2022 年度自治區本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》顯示,通過審計9 所區管高校2020 ~2022 年度財政補助高校專項資金管理使用情況后發現:有1所高校累計獲得財政投入科研經費1.79億元,實施科研項目702 個,僅有5 個項目成果實現市場轉化,占比0.71%;有1 所高校累計獲得財政投入科研經費1.31 億元,實施科研項目862 個,實現成果轉化0 個。此外,高校科技項目的立項存在聚焦重點不夠突出的問題。有3所高校實施的2075 個科研項目中,811 個項目的預算經費僅為10 萬元以下,占比達到39.08%。有4 所高校的科研項目資金凈結余達到6682.28萬元,這筆巨額資金被長期閑置,未及時盤活。可見,我國一些高校雖然獲得了大量的科研經費支持,但科技成果的轉化相對較低。由于科技成果轉化具有周期長、風險大、市場需求不確定等特征(Ho 等,2014),傳統的按照會計年度進行審查的審計方法已不符合科技成果轉化的特征,因此應倡導采用開放式創新方式,以更靈活地應對這些挑戰(Fu等,2014)。

為了使科技成果順利轉化為現實生產力,解決科技成果轉化審計中存在的問題,研究型審計嶄露頭角。《審計署關于印發全國審計機關2021 年度工作要點的通知》提出,“各級機關應當積極推進研究型審計,助推全面共同富裕的探索與建設”。2021 年6 月22 日中央審計委員會辦公室、審計署印發的《“十四五”國家審計工作發展規劃》提出,“創新審計理念思路。積極開展研究型審計,系統深入研究和把握黨中央、國務院重大經濟決策部署的出臺背景、戰略意圖、改革目標等根本性、方向性問題,不斷提升審計工作政治性和前瞻性”。可見,研究型審計的重要性被提升至新的高度。這種審計方法強調洞察組織內外部環境,運用數據分析和研究方法揭示隱藏機遇與潛在風險,提升審計的深度和精確度。研究型審計的核心在于其研究導向的思維方式,將審計項目視為研究課題,通過“政治—政策—項目—資金”主線,更好地適應科技成果轉化的生態體系,履行監管職責,并為科技成果的順利轉化提供堅實支撐。本文的目的在于探索如何將研究型審計的原則、思維和方法應用于科技成果轉化的審計監督體系中,構建高效、協同的監督體系,使研究型審計成為解決科技成果轉化問題的有力工具,推動科技創新在國家高質量發展中發揮更加重要的作用。

二、理論分析

(一)科技成果轉化及其審計監督體系的理論基礎

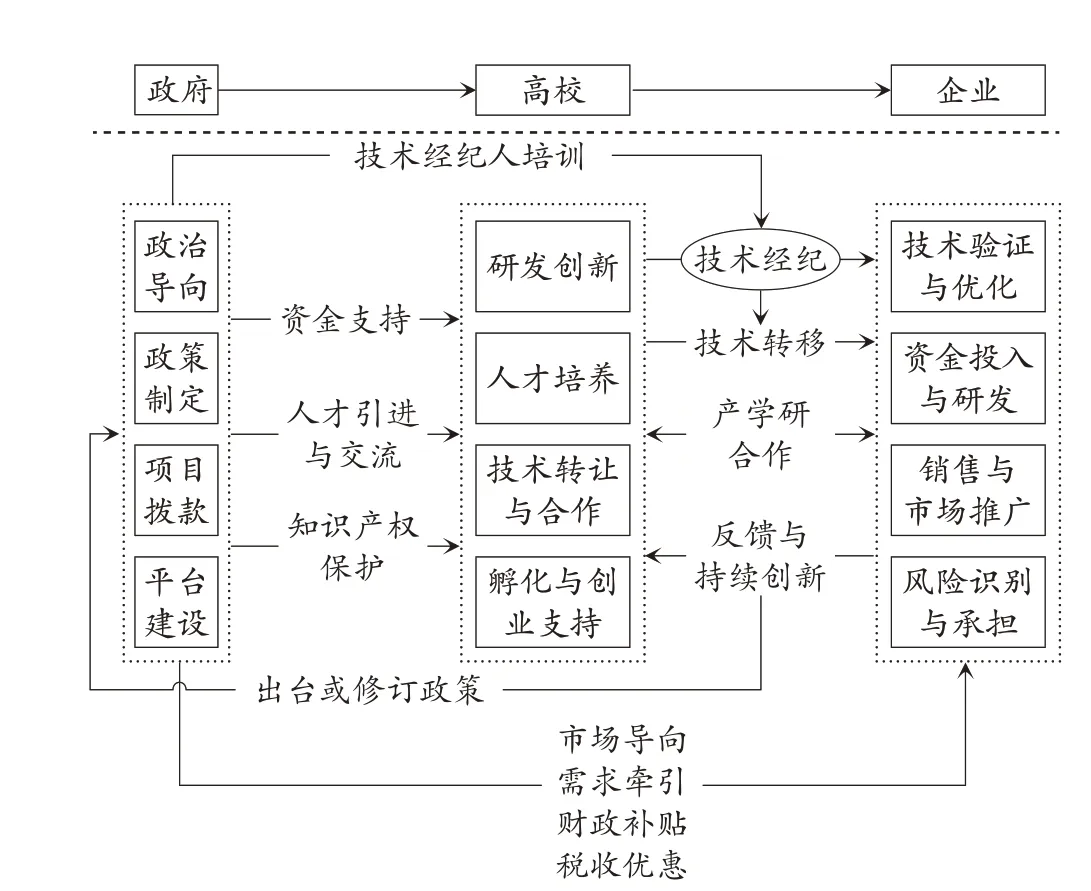

1.三螺旋理論。三螺旋概念源于生物遺傳學,最初用來模式化基因、組織和環境的關系。為研究政府、高校和企業之間的關系,Etzkowitz 和Leydesdorff(1998)將三螺旋概念應用到人文社會科學學科中,提出三螺旋理論。該理論認為,要想支持區域創新系統,必須形成一個螺旋狀的聯系模式,這種纏繞在一起的螺旋由三個鏈條構成:一是由地方或區域政府及下屬機構組成的行政鏈;二是由研究和學術制度組成的技術科學鏈;三是由垂直和水平聯系的企業構成的生產鏈。其中,不刻意強調誰是主體,而是強調政府、高校和企業的動態合作關系,以及這些群體的共同利益是給社會創造價值(Etzkowitz 和Leydesdorff,2000)。政府、高校和企業三方都可成為動態體系中的領導者、組織者及參與者,每個機構范圍在運行過程中除了保持自身的特有作用,還可以部分起到其他機構范圍的作用,三者相互協同、互惠互利,彼此重疊,如圖1所示。

圖1 三螺旋理論

根據三螺旋理論,政府、高校和企業可被視為科技成果轉化審計體系的三個關鍵主體,它們之間的協同互動對于監督和審查具有重要作用(Caragliu 等,2011)。首先,在研究型審計視角下,政府作為政策制定者和資金提供者,在營造創新環境、推動科技政策實施和監督資金使用方面發揮著關鍵作用(Kleinman等,2018)。政府內部的審計監督重點是關注政治、政策的合理性,以及科技成果轉化相關的項目和資金監管方面,確保其有效推動科技成果的轉化。其次,高校不僅負責基礎研究和人才培養,還直接參與科技成果的創新和轉化,審計時需要重視高校在政策執行、研發活動開展和資金使用方面的表現,確保其與政府科技政策和市場需求保持一致。最后,企業作為技術優化和應用的主體,其創新能力和市場表現會直接影響到科技成果的轉化效率,審計時需評估企業在利用政府資金、響應市場變化和推動技術商業化方面的能力。總之,三個主體的協同作用是推動科技成果轉化的關鍵,它們之間的合作研發、資源共享和風險管理都需要審計監管,以確保三者之間形成良好的合作關系,共同推動科技成果的有效轉化(Zhu等,2022)。

2.系統理論。系統理論的起源可追溯到20世紀30年代和40年代,最初是由生物學家Bertalanffy提出的。他提出“一般系統理論”(General System Theory),旨在創建一個跨學科的理論框架,用于描述和解釋不同學科中觀察到的復雜系統的共同特征與規律(Bertalanffy,1972)。該理論認為,系統是由各部分(要素)組成并與環境發生關系的復雜整體,具有一定的層次和結構,其功能取決于它的組成部分以及這些部分之間的相互關系。該理論提供了一種全面且綜合的視角,認為任何組織或系統都是由眾多相互關聯且相互作用的部分構成的。在這個框架下,政府、高校和企業不再是孤立的個體,而是構成了一個復雜且動態的整體系統,每個部分的行為和狀態都會對系統的其他部分產生影響,從而影響整個系統的性能和效果。

研究型審計作為一種新興的審計方法,其核心在于研究及評估系統的內部運作和外部環境,確保審計活動全面覆蓋系統各個方面,提高審計結果的準確性和可靠性。研究型審計的主線“政治—政策—項目—資金”反映了系統理論的觀點,即從整體到部分、從宏觀到微觀的審計視角。審計活動不僅僅關注單一的財務數據或項目執行情況,而是將視角拓寬到政府的政策制定、項目的整體規劃和資金的有效利用等。這有助于揭示系統內部的潛在問題和風險,為政府決策提供科學、準確的依據。將系統理論應用到研究型審計中,能夠更全面地理解與評估政府、高校和企業在科技成果轉化過程中的作用及相互關系,為推動科技成果的有效轉化提供支持。這種基于系統理論的審計視角不僅豐富了審計理論的內涵,而且為審計實踐提供了新的方法和思路。綜合的審計監督體系有助于確保科技成果轉化過程的透明、高效和優質,從而推動科技創新和經濟發展。

(二)科技成果轉化及研究型審計的內涵與主線

1.科技成果轉化體系。在系統理論和三螺旋理論的框架下,政府、高校和企業共同構成一個復雜且充滿活力的科技創新生態系統,它們相互依存,共同推動科技成果從實驗室走向市場,最終轉化為推動社會進步的實際力量(Hmieleski和Powell,2018)。系統理論和三螺旋理論提供了一個全面理解和分析科技成果轉化過程的理論框架,強調政府、高校和企業三大主體在這一過程中的重要作用和協同互動,如圖2所示。

圖2 科技成果轉化體系

政府在這一生態系統中扮演著引導者和推動者的角色,其首要任務是在政治層面發揮導向作用,通過制定發展戰略和確定優先領域,引導整個社會的創新資源向關鍵領域和戰略產業集聚。這種政治導向不僅體現在宏觀層面的發展規劃中,還體現在具體政策的制定和執行中。政府出臺一系列鼓勵科技創新和成果轉化的政策,涵蓋知識產權保護、稅收優惠、資金扶持等,為科技成果轉化提供政策支持,降低科技創新風險,提高科技成果轉化的效率和效益(Petti等,2017)。政府設立各類科研基金和創新資金,為高校和企業提供科研項目資金支持,這些資金的投入是科研人員進行科技創新的重要動力之一,直接推動著科技成果的產出(Kleinman等,2018)。在平臺建設方面,政府投入大量資源建設科技創新平臺和科技園區,為科技成果轉化提供物理空間和服務支持,平臺和園區是科技成果轉化的重要載體,能夠匯聚大量的創新資源,形成創新的集聚效應。此外,政府還重視對技術經紀人的培養,設立了多種類型的培訓項目和人才計劃,但當前我國技術經紀人仍存在一定缺口,需要加大投入,培養更多懂技術、懂經濟、懂管理的復合型人才,為科技成果轉化提供人才保障(黃科星等,2023)。

在科技成果轉化的復雜體系中,科技領域的創新項目充滿不確定性,有些研究者甚至無法為所屬組織創造利潤(Abrams等,2009),這些風險導致投資者難以找到合適的投資機會。此時,高校作為創新和研發的重要發源地,發揮著舉足輕重的作用。在產出科技成果的同時,高校也培養了大量的創新人才,通過設立相關專業和課程,培養學生的創新意識和實踐能力。實驗室和科研項目成為學生鍛煉能力的重要平臺,而產學研合作教育更是培養了一批符合市場需求的應用型人才。在技術轉讓與合作方面,高校通過設立專門的技術轉讓機構,將科技成果轉化為實際應用,推動科技成果的商業化和市場化。此外,高校還為創業提供有利支持,通過建立創業孵化器和創業基金,為創業項目提供資金支持和綜合服務,為創業者提供一個良好的創業環境,促進創新創業的發展。綜上,高校通過不斷提升自身的科研水平和服務能力,將在科技成果轉化中發揮更加重要的作用,為國家和社會的創新發展貢獻更大的力量。

科技成果的商業化通常需要大量的資金投入,包括研發、市場推廣、知識產權維護等,并且成本與收益無法平均分配(Fini等,2018)。作為科技成果轉化生態系統中不可或缺的一環,企業的職責和影響力貫穿于整個轉化過程。企業首先承擔著技術驗證與優化的重要任務,其通過實驗、試驗和應用實踐,對高校和研究機構的科技成果進行嚴格驗證,以保證科技成果在實際應用中的可靠性和有效性。企業還將根據市場需求和應用條件優化、改進技術,這也有助于提升其自身的商業價值和市場競爭力。然后,企業通過投入大量的資金,支持科技成果的轉化和應用研發,推動技術的創新和升級,包括對已有科技成果的投入,對新技術、新產品的自主研發投入,以體現其在科技創新中的主體地位和積極作為。企業通過建立完善的銷售網絡和市場推廣體系,將技術產品推向市場,滿足消費者需求,實現經濟效益。在這一過程中,企業的市場洞察力和營銷策略發揮著決定性作用,直接影響到科技成果轉化的效率和效果。由于市場的不確定性和技術的復雜性,科技成果轉化過程中存在著各種風險和挑戰,企業需要具備風險識別和管理能力,通過科學決策和有效管理,最大限度地降低風險,確保科技成果轉化的順利進行。

總之,政府、高校和企業三大主體在科技成果轉化中各司其職,相互協作,共同構成一個充滿活力的科技創新生態系統。未來三者需要加強合作,優化資源配置,提升科技成果轉化效益,為推動我國科技進步和經濟社會發展貢獻更大力量。這不僅是每個主體發展的需要,更是國家和社會的重大責任。

2.研究型審計的內涵。馬克思在《〈黑格爾法哲學批判〉導言》中指出:“批判的武器當然不能代替武器的批判,物質力量只能用物質力量來摧毀,但是理論一經掌握群眾,也會變成物質力量。理論只要說服人,就能掌握群眾;而理論只要徹底,就能說服人。”在不同的歷史條件下,理論與實踐各有其重要性,不存在絕對的主次之分。回顧共產主義運動的歷史,在革命高潮迭起之時,馬克思主義經典作家會強調實踐的重要性;而在工人運動急需明確方向、辨別是非、識別真偽之際,理論的價值和作用更加重要。正是在這樣的思想指導下,研究型審計將“研究先行、研以致用”的原則貫徹到審計工作的各個環節,使其構成一個審計研究的閉環,運用理論研究提高項目實施的效率和審計成果質量。研究型審計是指在全面深化改革的大背景下,由審計機關和審計人員堅持系統觀念、運用研究思維,以問題為導向,對審計對象、環境及項目進行的全過程系統性調查,進而提出高質量的審計建議,最終實現審計質量的提升。《“十四五”國家審計工作發展規劃》中提出“創新審計理念思路”要求,強調“積極開展研究型審計”,要求審計機關系統深入研究和把握黨中央、國務院重大經濟決策部署的背景、戰略意圖、改革目標等根本性、方向性問題,不斷提升審計工作政治性和前瞻性。研究型審計不僅能夠適應新時代國家治理對國家審計的需求,而且可以不斷提升國家治理效能,成為實現審計事業高質量發展的必由之路(晏維龍和莊尚文,2022)。

我國審計從最初的碎片化、程序導向的傳統審計,演變為一種系統性、深入挖掘的研究型審計(文華宜等,2022),具體如表1所示。

表1 研究型審計與傳統審計的對比

研究型審計的核心理念在于對知識的理解和管理,審計目標包括風險識別、內部控制評估、效益評估等多個層面。它借助研究方法和數據分析工具,強調戰略性決策、風險管理和績效評估的重要性。相應地,傳統審計聚焦于核查財務報表的真實性和合規性,側重于財務數據的審查,運用傳統的審計程序和檢查方法,重點關注財務領域數據的來源和準確性。在時間跨度上,研究型審計展現出更為廣闊的視野,能夠對未來趨勢進行預測,利用多樣化的內外部數據源,提供包括戰略建議、風險報告和內部控制改進建議等在內的多維輸出。這種審計方法的適用范圍極為廣泛,涵蓋從科技成果轉化到業務戰略等各領域。但這也對審計從業人員提出了更高的要求,需要他們具備深刻的研究能力和精湛的數據分析技能,這與傳統審計所需的審計和會計技能形成鮮明的對比。這些差異凸顯出研究型審計作為一種現代化審計方法,在應對風險、支持戰略性決策和提升審計質量方面所具備的獨特優勢。

3.研究型審計的主線。研究型審計圍繞“政治—政策—項目—資金”主線,做到“雙向貫通、首尾循環、正反可逆”,將研究型審計理念貫穿于審計工作的全過程各環節,有助于貫通閉合審前、審中、審后研究鏈條,推動解決審計工作中存在的堵點、痛點和難點問題。

首先,研究型審計要求審計人員必須理解國家的政治理念、發展戰略和政治目標,確保其工作與國家政治方向保持一致。這種政治導向不僅為審計工作提供了明確的方向,還能確保審計活動符合國家整體利益。其次,研究型審計強調分析政策,理解政策的制定背景、目標和預期效果。這不僅有助于審計人員更準確地評估政策實施效果,而且能夠為政策優化提供科學依據。研究型審計將重點放在具體項目的審計上,通過對項目的全面評估,審計人員能夠發現項目實施中的問題,評價項目效益,為項目優化提供支持。同時,通過對資金流向的追蹤,確保資金的使用效率最大化,防止資金的浪費和挪用。

研究型審計的核心在于其研究方法,而“雙向貫通、首尾循環、正反可逆”正是這一核心思想的具體體現。首先,“雙向貫通”強調審計工作縱向和橫向上的貫通。縱向貫通是指審計工作要貫穿政策制定、項目實施和資金使用的全流程,確保審計全面覆蓋政策和項目的各環節;橫向貫通則是指審計工作要在不同部門、不同層級之間實現信息的共享和交流,形成合力,發揮審計工作的協同效應。其次,“首尾循環”要求審計工作形成一個閉環,從審前準備、審中實施到審后的總結反饋,每一個環節緊密銜接,形成一個完整的循環。這不僅有助于提升審計工作的效率,還能確保審計結果的準確和可靠,體現研究型審計從宏觀到微觀再到宏觀的循環過程。最后,“正反可逆”要求審計工作具有靈活性和適應性,能夠根據實際情況進行調整。無論是審計目標、內容還是方法,都要能夠根據需要進行正向或反向的調整,確保審計工作既能夠順應發展的大趨勢,又能夠針對具體問題精準施策。通過貫徹實施以上三項原則,研究型審計能夠確保審計工作的全面性、協同性和靈活性,為提升審計質量和效能提供有力保障。這不僅有助于推動解決審計工作中的堵點、痛點和難點問題,還能夠為國家治理提供更為精準、高效的支持,推動審計事業實現高質量發展。

(三)運用研究型審計構建審計監督體系的必要性

2021 年11 月11 日通過的《中共中央關于黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗的決議》指出:“只要我們勇于結合新的實踐不斷推進理論創新、善于用新的理論指導新的實踐,就一定能夠讓馬克思主義在中國大地上展現出更強大、更有說服力的真理力量。”這一重要論述闡明了理論和實踐的辯證統一關系,為不斷推進實踐基礎上的理論創新指明了行動方向。根據現代治理理論,國家治理的特征表現為治理主體的多元性和治理權威的多樣性(蔡春等,2012)。為改革審計管理體制,組建中央審計委員會,落實黨中央對審計工作的部署要求,加強全國審計工作統籌,優化審計資源配置,做到應審盡審,需要構建集中統一、全面覆蓋的審計監督體系,更好地發揮審計在黨和國家監督體系中的重要作用。從理論與實踐意義來看,研究型審計更加注重一般規律的總結和事物本質的揭示(晏維龍,2021)。研究型審計在改革審計管理體制,尤其是在中央審計委員會的構建和黨對審計監督的部署中,可以發揮關鍵作用,更好地服務于黨和國家監督體系的需要。通過把握經濟發展的重心,有效分配資金,監督收入來源的合理性,助力解決共同富裕政策實施的現實困境(許漢友等,2022),更好地履行國家審計服務國家治理的職責(張琦等,2012)。

1.審計目標的革新。“國之大者”關乎發展全局和事業根本。研究型審計擔負著提升國家治理能力的重大使命,其終極目標在于緩解我國人民日益增長的美好生活需要與不平衡不充分的發展之間的矛盾。同時,國家大力推動科技成果轉化,旨在提升我國的綜合國力,這與提高國家治理能力的目標是一致的,二者在戰略層面上實現了高度統一。

科技成果轉化的核心問題集中在轉化環節。在傳統的科技成果轉化中,科技成果只有在經過評估和判斷,被視為具有成熟商業用途的資產后,才會進行最終轉化,這種模式使得產業需求和科技研究存在不匹配的情況(Li和Fu,2021),且供體和受體的無效溝通會阻礙科技成果的轉化(Liu 和Jiang,2001)。高校在進行技術研發時,可能存在對當前及未來市場需求認識不足的問題,導致企業無法有效接收技術轉移,從而阻礙科技成果的轉化。無論是政府還是高校,都應當以市場需求為導向,從根本上推動科技成果的轉化。研究型審計通過對科技成果轉化項目的全過程審查,能夠準確把握作為轉化終端的企業主體反饋的需求問題,為政府的政策導向提出建設性建議,進而對高校進行市場牽引,使其研發活動更加貼近市場需求,更加符合國家發展的實際需要。通過這種方式,研究型審計不僅可以提高國家治理能力,而且為解決我國當前階段的主要矛盾提供了有力的支持。綜上,研究型審計的目標如圖3所示。

圖3 研究型審計目標

2.審計思維的更新。在科技成果轉化的復雜生態系統中,審計監督發揮著重要作用,這對審計方法和思維提出了更高的要求。傳統審計僅關注財務和合規性,已不足以捕捉科技成果轉化過程中的多維變量和復雜關系。因此,轉向研究型審計不僅是時代的需求,更是審計實踐創新的必然選擇。研究型審計的重點就在于“研究先行、研以致用”,構建審計研究閉環鏈條,提高項目審計實施效率和審計成果質量。“研究”的思維在于審計機構需要具備強烈的好奇心和探究精神,不滿足于表面的數據和信息,而是深入挖掘背后的原因和邏輯。通過對政府、高校和企業之間關系的分析,審計機構能夠更準確地評估科技成果轉化的效率和效果,發現系統中存在的問題和瓶頸,提出更有針對性和實效性的改進措施。

研究型審計強調從宏觀到微觀、從政策導向到資金運作的全鏈條審視,其在科技成果轉化審計監督體系中的應用,有助于構建一個更為全面、深入的審計思維。這種方法能夠解釋政府、高校和企業三者之間的協同作用與相互關系,準確識別影響科技成果轉化的關鍵因素,為相關主體提供科學、精準的決策支持。為此,審計機構需要更新其審計思維,運用系統性思維將各參與主體視為一個有機整體,關注其相互作用和相互依賴的關系。同時,引入風險導向思維,關注科技成果轉化過程中可能出現的風險和問題,提前介入,制定防范和改進措施。

3.審計視角的轉變。傳統審計通常以會計年度為基礎,這種以時間為視角的審計方法在處理常規財務和合規性問題上能夠展現其成熟性和有效性。然而,當審計對象為科技成果的研發和轉化時,這種方法便顯得不夠精準有力。科技成果的研發周期較長且風險較高,這一過程具有復雜性和長期性的特點,科技成果的產出并不固定,無法定期觀察到明顯的進展和成效(Ho 等,2014)。因此,基于科技成果的這種特質,應將審計視角從時間轉移至項目本身,根據科技項目的具體進展和特性進行審計,按照研究型審計的主線開展工作。

研究型審計的主線“政治—政策—項目—資金”為科技成果轉化提供了全新的審計視角和方法論框架。此時,審計不再是簡單地基于時間,而是深入到項目的各個環節,從政治導向、政策制定到項目實施、資金使用,進行全面的審計研究。這種基于項目的審計方法不僅更貼合科技成果轉化的實際情況,能夠更精準地捕捉項目的發展脈絡,而且更加注重審計的前瞻性和戰略性,強調審計的目標不僅是發現問題和不足,更是通過審計提升科技成果轉化的有效性和效率,從而促進科技創新和經濟發展。

4.審計模型的建立。研究型審計在推動審計思維和方法的模型化進程中發揮著關鍵作用,能夠有效地解決審計成果的碎片化問題,并為科技成果轉化審計監督體系的數字化轉型提供有力支持。這種審計模式鼓勵審計人員在審計實踐中進行集中攻關和重點突破,深入挖掘審計結果,總結提煉出具有廣泛適用性的審計技術和方法。通過推廣應用,對這些技術和方法進行不斷的改良與優化。研究型審計有助于構建起適用于針對各行業特定問題的智能化審計分析模型,這些模型的建立不僅能夠提高審計效率,確保審計質量,還可以促進審計監督體系向數字化、智能化的方向發展,為科技成果轉化審計監督體系的數字化轉型提供堅實的基礎。這些審計模型一旦構建完成,其他審計人員在處理類似的科技成果轉化項目時,就可以直接將其運用到具體的審計對象上,迅速地對同類問題進行歸納和處理。這不僅極大地提升了對疑點的快速定位能力,還使得審計監督能夠實現全面覆蓋,提高審計工作的全方位性和深入性(許亞,2022)。通過這種方式,研究型審計不僅提高了科技成果轉化的審計效率和審計質量,還為政府的政策制定提供了強有力的支撐。

總之,研究型審計在構建科技成果轉化審計監督體系的過程中發揮著至關重要的作用。它通過深入研究和全面評價,為提升國家治理能力、解決社會主要矛盾提供了強有力的支持和保障。這不僅體現了審計工作的時代責任,而且彰顯了審計職能在新時代背景下的創新和進步。

三、體系構建

(一)基于研究型審計的科技成果轉化審計監督體系構建原則

1.全面性原則。全面性原則要求審計活動必須涵蓋科技成果轉化的全過程,確保從科研立項到成果落地應用的每個關鍵環節都受到嚴密的監控和評估。在人員配置方面,審計工作需深入剖析研發團隊的結構和專業能力,確保團隊的專業性和創新能力能夠支撐科技成果的高效轉化。在資金運用方面,審計關注的焦點應集中在資金的來源和使用效率上,以確保每一分投入都能發揮其最大的效能。在技術方面,審計工作應深入探討研發的技術路徑和創新點,確保技術創新能夠突破現有的瓶頸。在管理流程方面,審計工作需要對項目的管理制度和運作流程進行全面的評估,以確保管理的科學性和項目運作的高效性。此外,審計還需要關注科技成果轉化的外部環境,確保外部條件為科技成果的轉化提供有力的支持。這種全方位、深入細致的審計方法,不僅能夠提升審計效率,還能夠提升審計質量,為科技成果轉化審計監督體系的構建和完善提供堅實的支持,最終實現提升科技成果轉化效率和質量的宏偉目標,為國家的科技創新和經濟社會發展提供堅實的支撐。

2.系統性原則。系統性原則強調審計監督體系需要采用一種整體性和綜合性的視角,將政府、高校、企業等多個參與科技成果轉化的主體視為一個互聯互動的復雜系統,而非孤立的個體,深入分析它們之間的相互關系和作用機制,從而更加全面和準確地評估科技成果轉化的效率和效果。這種方法有助于提升審計監督體系的有效性,確保科技成果轉化過程的高效和規范。

首先,科技成果轉化是一個涉及多個環節、多個主體的復雜過程。政府作為政策制定者和資金提供者,高校和科研機構作為創新和人才培養的基地,企業作為將科技成果轉化為實際產品和服務的主體,這些不同的參與者相互依賴,共同推動科技成果的轉化。在這個過程中,系統性原則要求審計監督體系能夠全面把握這些主體之間的相互關系和作用機制,深入分析它們如何共同影響科技成果轉化的效率和效果。這不僅包括對各個主體內部運作的審計,還包括對它們之間相互作用的審計,確保從整體上評估科技成果轉化的效果。運用系統性思維進行審計監督,有助于深刻揭示科技成果轉化過程中的潛在問題和風險,提出更為全面和準確的改進建議。這種方法有助于避免僅從單一主體或單一環節的角度進行評估可能帶來的局限性,確保審計結果的全面性和準確性。

3.研究先行原則。科學研究作為審計工作的基礎,需要深入分析審計對象的背景、環境和潛在風險,同時對相關法規、政策進行全面研究,以建立一個堅實的審計框架。審計人員需要將研究成果有效轉化為審計實踐,運用先進的審計方法和技術,確保審計活動的精準性和效率。這不僅涉及審計計劃的制定和實施,還包括審計報告的撰寫,確保研究貫穿于審計工作的每一個環節。通過這樣一種持續優化和自我完善的過程,研究型審計能夠更好地服務于組織的決策和管理,為其健康發展提供有力支持,同時推動整個審計行業向更加科學和規范的方向發展。

4.協同性原則。協同性原則強調在涉及眾多部門和領域的轉化過程中,各相關部門需要加強協作和配合,共同形成一個強大的審計監督網絡。這種協同工作不僅能夠確保審計監督的全面性,還能提高其效果,確保科技成果高效且規范地轉化為實際應用。通過跨部門、跨領域的合作,審計監督體系能夠更加深入地了解科技成果轉化的各個環節,及時發現并解決可能出現的問題,從而確保整個轉化過程的順利進行。此外,這種協同工作還有助于集聚各方資源和智慧,共同推動科技成果轉化的創新和發展,為國家的科技進步和經濟社會發展提供有力支持。總之,協同性原則要求審計監督體系在多部門和多領域間建立緊密的合作關系,通過協同工作,確保審計監督的效果,推動科技成果的高效轉化。

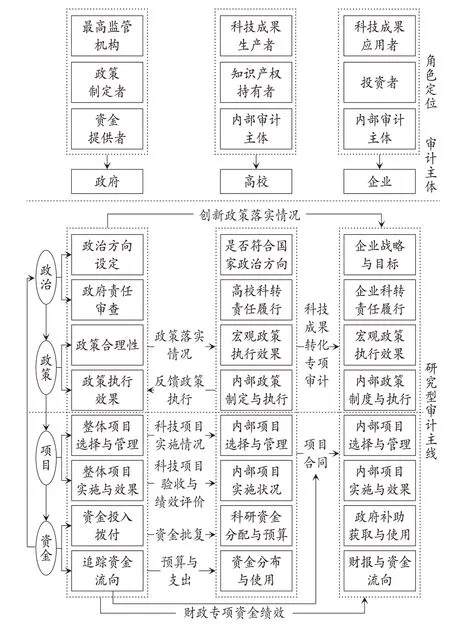

(二)基于研究型審計的科技成果轉化審計監督體系內容

根據研究型審計的主線,構建科技成果轉化審計監督體系,厘清各個主體的角色定位、主要職責,并構建各主體之間的制約與協調機制。首先,亟需明確政府、高校和企業在科技成果轉化領域的確切角色和定位,確保每個主體都能在其擅長的領域內發揮優勢。其次,細致梳理并準確界定這些主體在科技成果轉化進程中的主要職責,以形成一個運轉高效、職責明確的體系。最終,建立一個既能確保各主體間相互制約又能實現協調統一的監督機制,以保障科技成果轉化過程的透明、公正和高效。通過分析這三個關鍵領域,可以推動科技成果轉化的順暢進行,為科技創新與經濟社會的協調發展提供強有力的支持,如圖4所示。

圖4 研究型審計下科技成果轉化審計監督體系

1.厘清科技成果轉化各主體的角色定位。

(1)政府的角色定位。在科技成果轉化審計監督體系中,政府扮演的角色極為重要,其既是最高監管機構,又是政策制定者,同時還承擔著提供資金的重要責任。作為最高監管機構,政府承擔著制定與執行科技成果轉化總體規劃和監管政策的責任,以確保整個體系的運作完全符合國家戰略目標和社會發展的需求。政府需要對科技成果轉化的每一個環節進行嚴格的監督和管理,確保資源得到合理配置,防范和糾正潛在的違規行為,維護體系的公正和透明。政府依據國家發展戰略和科技創新的實際需求,制定一系列促進科技成果轉化的政策措施。這些政策涵蓋稅收優惠、資金支持和人才培養等多個方面,旨在激發科研機構和企業的創新活力,推動科技成果從實驗室走向市場(Petti 等,2017)。作為資金提供者,政府通過財政撥款和設立專項基金等手段,為科技成果轉化提供必要的資金支持(Kleinman等,2018)。

(2)高校的角色定位。高校作為科技創新的策源地,集聚了大量的人才資源和先進的研究設備,成為推動科學技術進步的重要力量。通過深入開展基礎與應用研究,高校孕育和涌現出一大批具有高科技水平和市場應用潛力的科技成果,為國家的經濟社會發展提供強大的動力,對增強國家的創新能力和競爭力發揮關鍵作用。在知識產權的保護和管理方面,高校作為成果的直接創造者,承擔著將科技成果轉化為知識產權并進行有效管理的責任。高校需要對科研成果進行知識產權保護,以維護自身的合法權益,同時為科技成果的轉化和產業化提供堅實的法律基礎,從而激發科研人員的創新熱情,推動更多高質量科技成果的誕生。此外,高校作為審計主體,還需要建立和完善內部審計體系,對科技成果轉化過程中的財務和業務活動進行全面的監督與評價。通過有效的內部審計,高校能夠及時發現并糾正科技成果轉化過程中可能出現的問題和風險,確保科技成果轉化活動的合規性和效率,從而提升科技成果轉化的成功率。

(3)企業的角色定位。在科技成果轉化審計監督體系的構架中,企業居于核心地位。其作為科技成果的直接應用者,是科技創新轉化鏈條中最為關鍵的一環。企業積極引進并應用高校和科研機構孕育的科技成果,不僅能夠極大地提升自身的技術實力和市場競爭力,還可以促進產品創新和產業結構升級。在這一過程中,企業充當將科技成果從實驗室轉移到市場的橋梁,成為科技成果轉化不可或缺的一部分。同時,企業也扮演著投資者的角色。其通過對創新項目的資金投入,為科技成果的研發和轉化提供堅實的財務支持。這種投資行為不僅彰顯了企業對科技創新的高度重視,而且為科技成果的順利轉化營造了良好的市場環境。此外,企業作為內部審計的主體,有責任建立和完善內部審計機制,對科技成果轉化過程中的財務和業務活動進行全面的監督與評價。

2.科技成果轉化各主體的主要職責。

(1)政府的主要職責。在科技成果轉化審計監督體系中,政府貫穿于科技成果轉化的整個生命周期。其不僅需要確保科技創新活動與國家的發展戰略保持一致,還要通過一系列政策和監管措施,推動科技成果的有效轉化和應用。為此,政府必須在政治、政策、項目和資金四個層面發揮審計監督職能,確保科技成果轉化活動合規、高效和透明。

在政治層面,通過審計政治方向與目標設定,深入評估政府在科技成果轉化領域所設定的政治方向和長期目標,確保其清晰明確且與國家及地區的發展愿景緊密相連,同時確保這些方向和目標能夠引導科技創新滿足社會與經濟發展的實際需求。此外,全面審查政府下屬部門在推動科技成果轉化方面所承擔的責任和作出的承諾,確保其能夠積極履行職責,將科技創新真正轉化為推動社會進步的強大動力。在政策層面,評估相關政策的科學性和合理性,確保這些政策能夠有效支持科技成果的轉化。此外,政府還需審查政策執行的效果,確保政策能夠達到預期目標,并對科技成果轉化產生積極影響。在項目層面,從效率和效果兩個維度出發,評估政府在科技成果轉化項目的選擇和管理方面的表現,確保資源得到最優配置及項目管理規范高效。同時,對科技成果轉化項目的實施過程進行全面審查,確保每個環節都符合預定計劃,項目目標得以實現,科技成果成功轉化。在資金層面,深入評估政府提供的科技成果轉化資金的分配是否公正合理、資金使用是否高效,確保資源利用最大化。同時,對參與科技成果轉化的機構的財務報告進行細致審計,追蹤資金流向,確保資金使用透明、合規,防范財務風險。

(2)高校的主要職責。高校在科技成果轉化審計監督體系中發揮著不可替代的作用,其全面履行在政治、政策、項目和資金層面的職責,為科技成果的順利轉化提供了有力的支持和保障。在政治層面,高校需要確保其科技成果轉化的發展戰略和目標與國家及地區的政治方向保持一致,同時積極履行其在推動科技成果轉化方面的社會責任。這不僅有助于提升高校自身的科研實力,而且能為國家的科技進步和社會發展作出貢獻。在政策層面,高校既要積極響應和執行政府制定的相關政策,又要在內部制定和執行一系列促進科技成果轉化的政策與措施。這就要求高校在政策制定和執行過程中保持高度的科學性和合理性,確保政策能夠真正發揮其應有的效果。在項目層面,高校負責對科技成果轉化項目進行有效的選擇和管理,并確保項目實施和成果轉化過程中的目標得以實現。這不僅關系到高校科研資源的合理利用,而且關乎科技成果轉化的最終效果。在資金層面,高校需要對科技成果轉化所需資金進行合理的獲取和使用,并通過財務報告和資金流向審計,確保資金使用透明、合規,這對于提升資金使用效率及防范財務風險具有重要意義。

(3)企業的主要職責。企業作為科技創新和應用的主體,在科技成果轉化過程中的作用亦不可小覷。在政治層面,企業需對其發展戰略和科技成果轉化目標進行深刻反思及全面評估,確保其與國家和地區的政治方向保持高度一致。審計時應聚焦于企業在履行社會責任和承諾方面的表現,確保企業在追求經濟效益的同時,也能夠為社會的可持續發展作出貢獻。在政策層面,企業需要主動適應并執行政府制定的相關政策。審計時應對企業在響應政策方面的效果進行全面評估,確保政策執行的成效達到預期目標,從而推動科技成果的高效轉化。在項目層面,企業承擔著科技成果轉化項目的選擇、管理和實施的重要職責。通過對項目的有效管理和監督,企業能夠確保資源的合理分配,從而推動科技成果的成功轉化,實現經濟效益和社會價值的雙重提升。在資金層面,企業需要確保獲取到的科技成果轉化資金得到合理分配和高效使用,同時通過對企業財務報告的審計和對資金流向的追蹤,確保資金使用合規、高效。

綜上,政府、高校和企業在科技成果轉化的審計監督體系中各司其職,共同構成一個高效、透明、合規的科技成果轉化生態系統。

3.構建各監督主體之間的制約與協調機制。在科技成果轉化的復雜生態系統中,政府、高校和企業三者之間的制約與協同機制顯得尤為重要,該機制不僅能夠確保科技成果轉化過程的透明和高效,還能夠促進資源的合理分配和政策目標的有效實現。政府在制定和執行相關政策的過程中,需要對高校和企業的活動進行嚴格的監督與評估,以確保其符合國家的發展戰略和創新目標。高校和企業則需要在自身的科研和商業活動中,積極響應政府的引導,形成一種互利共贏的合作關系。這種三方面的相互制約與協調機制,是科技成果轉化取得成功的關鍵。

(1)政府與高校之間的制約與協調機制。政府與高校之間的制約與協調機制是確保科技成果轉化成功的關鍵,這不僅需要政府在監督管理方面發揮作用,還需要高校在執行和管理方面承擔責任,雙方共同努力,形成合力,推動科技成果轉化活動的順利進行。

首先,在政策落實方面,政府需要對高校執行國家科技政策的情況進行定期審查和評估,確保高校準確理解和有效執行相關政策。同時,高校應主動向政府反饋政策執行中遇到的問題和挑戰,為政府優化政策提供依據。這種雙向互動和監督機制有助于確保政策得到有效執行,以及科技成果轉化活動順利進行。其次,在科技項目實施方面,政府需要對高校承擔的科技項目進行全面監督,確保項目的實施符合預定計劃和目標。高校則需要定期向政府報告項目進展情況,主動接受政府的監督和指導。通過這種機制,可以確保科技項目的實施效果得到有效提升,資源得到合理利用。再次,在科技項目驗收與績效評價方面,政府需要建立一套科學合理的項目驗收和績效評價體系,對高校承擔的科技項目進行客觀公正的評價。高校則需要積極配合政府的驗收工作,提供真實準確的項目數據和信息。這種機制有助于提升科技項目的質量和效果,確保科技成果轉化活動的成功。最后,在資金批復、預算與支出方面,政府需要對高校的科技成果轉化資金進行嚴格審查,確保資金使用合規、高效。高校則需要建立健全的財務管理體系,確保資金的合理使用和高效管理。通過這種機制,可以防范財務風險,確保科技成果轉化活動的穩健運行。

(2)高校和企業之間的制約與協調機制。高校與企業之間的相互制約與協調機制對于確保科技成果轉化的成功至關重要。不僅需要雙方在合作中建立起相互監督和共同推進的機制,還需要在合同制定和執行方面發揮作用,確保合作的平等互利,推動科技成果轉化活動的順利進行。通過這種機制,高校和企業可以共同為科技進步和社會發展作出貢獻。

首先,在科技成果轉化專項審計方面,高校需要對與企業合作的科技成果轉化項目進行專項審計,確保項目的實施符合合同約定和相關法規要求,包括對項目的財務狀況、技術進展、成果應用等各個環節進行全面審查,確保資源的合理利用和項目目標的實現。企業則需要提供必要的數據和信息,接受高校的審計和監督,確保項目的透明和合規。通過這種機制,雙方可以建立起一種互相監督、共同推進的良好合作關系,從而提升科技成果轉化的效率和質量。其次,在項目合同方面,高校和企業需要共同制定科學合理、公平公正的項目合同,明確雙方的權利和義務,確保合作的平等互利。高校在制定合同時,需要充分考慮項目的實際情況和雙方的利益,確保合同的合理性和可執行性。企業則需要認真履行合同約定,按時完成項目任務,確保合作的順利進行。通過這種機制,雙方可以在平等互利的基礎上,建立起穩固的合作關系,推動科技成果的成功轉化。

(3)政府與企業之間的制約與協調機制。在推動科技成果從實驗室走向市場的過程中,政府與企業的互動起著舉足輕重的作用,它們形成一種既競爭又合作的復雜關系,共同構筑確保創新政策有效實施和財政資金高效利用的堅實基礎。

首先,在創新政策落實情況方面,政府需要對企業執行創新政策的情況進行全面審計和監督,包括評估企業是否能夠準確理解和有效響應政府的創新政策,以及這些政策在企業中的實際執行效果。政府可以通過設立專門的審計機構或者委托第三方機構,對企業的政策執行情況進行定期或不定期的檢查,確保政策得到正確實施,創新活動能夠順利進行。企業則需要積極配合政府的審計工作,提供必要的數據和信息,確保審計結果的準確性和可靠性。其次,在財政專項資金績效方面,政府需要對企業使用財政專項資金的效率和效果進行嚴格審計,包括評估企業獲取財政專項資金的合規性,以及資金使用的效率和效果。政府可以通過建立完善的財政資金管理和監督體系,對企業的資金使用情況進行實時監控,及時發現和糾正資金使用中存在的問題。企業則需要建立健全的內部財務管理制度,確保財政專項資金得到合理有效的使用,實現預期的經濟和社會效益。通過這種機制,政府和企業可以形成一種良性互動關系,共同推動科技成果的轉化和應用。政府通過審計和監督活動,確保自身政策的有效實施和財政資金的合理使用,企業則通過積極響應政府政策和規范財務管理,提升自身的創新能力和市場競爭力,最終實現科技成果轉化的最大化。這不僅有助于提升科技成果轉化的效率和質量,還能夠促進科技創新和經濟社會的協調發展。

四、制度保障

(一)建立政策效果評估機制

為確保研究型審計思維下的科技成果轉化審計監督體系能夠高效且公正地運作,構建一個周密且完備的法規與政策框架顯得尤為關鍵。

首先,制定和完善一套專門針對科技成果轉化的法規體系,并對實施細則進行深入細化,確保法規能夠在實際操作中得到切實有效的執行。同時,為了應對科技的不斷進步和社會發展需求的變化,還需定期更新和修訂相關法規,以保持其時效性和適應性。其次,在政策層面,政府應當制定一系列旨在激勵科技成果轉化的政策措施,通過稅收優惠、資金扶持等手段引導社會資源向科技創新領域傾斜,同時提供便捷化服務,簡化轉化過程中的行政手續,以提升轉化效率。再次,加大對相關政策的宣傳力度,提高社會各界對其的認知度和參與度,同時針對不同群體開展政策培訓活動,提升他們對政策的理解和運用能力。最后,建立政策效果評估機制,定期評估政策的實施效果,并根據評估結果及時調整和優化政策,確保政策始終符合科技成果轉化的實際需求,為科技創新與經濟社會的協調發展提供堅實的支持。

這一系列的舉措,有助于推動科技成果轉化流程的順暢進行,確保審計監督體系的高效運作,最終實現科技創新與經濟發展的雙贏局面。

(二)進行角色定位與職責劃分

對于參與科技成果轉化的各方主體而言,進行精準的角色定位并依據其獨特特質及優勢進行細致的職責劃分,是確保整個體系高效運轉的核心環節。

首先,政府在這一體系中主要扮演著監管者和政策制定者的雙重角色。作為監管者,政府需對科技成果轉化的整個流程實施嚴格的監督和管理,確保所有活動的合規性和透明度。作為政策制定者,政府則需依據國家發展戰略和科技創新的實際需求,制定一系列旨在推動科技成果轉化的政策和措施,為其轉化提供明確的方向和堅實的支持。其次,高校和科研機構的角色定位為科技創新的策源地和人才培養的重要基地。高校需利用自身在科研方面的優勢,開展基礎和應用研究,不斷孵化和推出具有市場應用潛力的科技成果。同時,還需承擔起科技成果初步轉化的責任,通過設立技術轉移機構或與企業建立合作關系,積極推動科技成果的轉化和產業化。最后,企業在這一體系中的角色則是科技成果轉化的主導者和市場的直接參與者。企業需主動引進和吸收高校及科研機構的科技成果,并將其轉化為具有市場競爭力的產品和服務,推動科技創新的商業化和產業化。同時,企業還需要負責投資和承擔相關風險,為科技成果的研發和轉化提供必要的資金支持。

綜上,在職責劃分方面,政府需負責制定和執行科技成果轉化相關的政策,提供資金支持,并建立健全監管體系;高校和科研機構需負責科技成果的創造和初步轉化,保護和管理其知識產權,并培養科技創新人才;企業則需負責科技成果的進一步轉化和應用,投入資金進行研發和市場推廣,并承擔市場風險。通過對各主體角色的精確定位和職責的明確劃分,可以構建一個各司其職、協同高效的科技成果轉化體系,從而推動科技創新與經濟社會的協調發展,實現共贏。

(三)建立監督與評估機制

在構筑科技成果轉化審計監督體系的探索中,確立一套全面而精密的監督與評估機制顯得尤為關鍵。該機制不僅旨在確保整個轉化流程的規范運作和高效實施,還致力于提升體系的透明度和公信力,以更優質的服務支持國家科技的飛速進步和經濟社會的全面發展。通過對科技成果轉化的各個環節進行實時監控和深入評估,能夠及時發現并妥善解決問題,確保各參與方在轉化過程中的責任和義務得到明確界定與切實履行,從而推動科技成果轉化活動的高效進行。

首先,實施實時監控至關重要。應建立一個全方位的監控系統,對科技成果轉化的各個環節進行嚴密跟蹤和監控,確保所有參與方都能嚴格遵循既定的規則和程序。其次,建立責任追溯機制對于及時發現并解決問題具有決定性的作用。這需要各參與方在轉化過程中明確劃分責任和義務,一旦問題出現,就能夠迅速追溯到責任主體,確保問題得到有效解決。再次,信息公開是監督機制不可或缺的一部分。通過對相關信息進行公開和透明化處理,引入社會公眾參與監督,提高體系的透明度和公信力。最后,在評估機制方面,需要從經濟效益、社會效益和科技進步等多個維度對科技成果轉化的效果進行全面評估,確保轉化活動達到預期目標。根據評估結果,不斷優化與調整轉化流程和機制,提升體系的整體效能。同時,實施績效考核,對參與科技成果轉化的各個主體進行全面評價,并根據其在轉化過程中的表現和貢獻進行相應的獎懲,以激發各方更加積極地參與到科技成果轉化活動中。

通過這樣一套全面的監督與評估機制,能夠確保科技成果轉化活動的規范進行,不斷提升體系的效率和效果,推動科技成果轉化活動實現最優化,最終為國家的科技進步和經濟社會發展提供堅實的支持。

【 主要參考文獻】

蔡春,朱榮,蔡利.國家審計服務國家治理的理論分析與實現路徑探討——基于受托經濟責任觀的視角[J].審計研究,2012(1):6 ~11.

黃科星,莎薇,劉敏穎等.信息不對稱理論視角下技術經紀人推動科技成果轉化的耦合機制研究[J].科技管理研究,2023(17):172 ~179.

文華宜,莊作欽,劉鴻儒等.研究型審計的探索與實踐——以社會保險基金審計為例[J].審計研究,2022(1):25 ~31.

許漢友,謝曉俊,李瀟琦.共同富裕實踐與研究型審計嵌入[J].審計與經濟研究,2022(1):19 ~24.

許亞.研究型審計必須聚焦重大現實問題——公共投資審計近年來的探索與思考[J].審計研究,2022(1):20 ~24+93.

晏維龍,莊尚文.試論研究型審計的國家治理效能[J].審計研究,2022(1):13 ~19.

晏維龍.關于開展研究型審計的幾點認識[J].審計觀察,2021(11):34 ~40.

張琦,彭亮,劉俠.關于“研究式審計”的若干問題——審計署特派辦審計理論研究會(組)秘書長座談會綜述[J].審計研究,2012(5):32 ~35.

Abrams I.,Leung G.,Stevens A.J..How are U.S.technology transfer offices tasked and motivated-Is it all about the money?[J].Research Management Review,2009(1):1 ~34.

Bertalanffy L.V..The history and status of general systems theory[J].Academy of Management Journal,1972(4):407 ~426.

Caragliu A.,Del Bo C.,Kourtit K.,et al..Comparative performance Assessment of Smart Cities around the North Sea Basin[J].Network Industries Quarterly,2011(3):15 ~17.

Chen A.,Donald P.,Martin K..University technology transfer in China:A literature review and taxonomy[J].The Journal of Technology Transfer,2016(5):891 ~929.

Etzkowitz H.,Leydesdorff L..A triple helix of university-industry-government relations:Introduction[J].Industry and Higher Education,1998(4):197 ~201.

Etzkowitz H.,Leydesdorff L..The dynamics of innovation:From National Systems and“Mode 2”to a Triple Helix of university-industry-government relations[J].Research Policy,2000(2):109 ~123.

Fini R.,Rasmussen E.,Siegel D.,et al..Rethinking the commercialization of public science:From entrepreneurial outcomes to societal impacts[J].Academy of Management Perspectives,2018(1):4 ~20.

Fu X.,Li J.,Xiong H.,et al..Open innovation as a response to constraints and risks:Evidence from China[J].Asian Economic Papers,2014(3):30 ~58.

Hmieleski K.M.,Powell E.E..The psychological foundations of university science commercialization:A review of the literature and directions for future research[J].Academy of Management Perspectives,2018(1):43 ~77.

Ho M.H.C.,Liu J.S.,Lu W.M.,et al..A new perspective to explore the technology transfer efficiencies in US universities[J].The Journal of Technology Transfer,2014(2):247 ~275.

Kleinman D.L.,Feinstein N.W.,Downey G.,et al..Hybrid experiments in higher education:General trends and local factors at the academic-business boundary[J].Science,Technology & Human Values,2018(3):540 ~569.

Li D.,Fu X..The efficiency of university technology transfer in China[J].Asian Economic Papers,2021(3):114 ~137.

Liu H.,Jiang Y..Technology transfer from higher education institutions to industry in China:Nature and implications[J].Technovation,2001(3):175~188.

Petti C.,Rubini L.,Podetti S..Government support and R&D investment effectiveness in Chinese SMEs:A complex relationship[J].Asian Economic Papers,2017(1):201 ~226.

Shi X.,Wu Y.,Fu D.,et al..Effects of national science and technology programs on innovation in Chinese firms[J].Asian Economic Papers,2019(1):207 ~236.

Zhu Z.,Cui S.,Wang Y.,et al..Exploration on the collaborative relationship between government,industry,and university from the perspective of collaborative innovation[J].Applied Mathematics and Nonlinear Sciences,2022(2):903 ~912.