乘客信息系統智能技術應用分析

吳文佳

(中車青島四方機車車輛股份有限公司,工程師,山東 青島 266111)

0 引言

現如今,隨著中國經濟水平的飛快提高和城鎮化發展的推進,帶動了城市軌道交通行業的建設和發展[1]。在軌道交通當中,信息服務逐步引起了人們的關注,但對于乘客信息系統而言,此系統在乘客遇到突發狀況時可幫助乘客盡快脫離危險,所以在列車高速運行期間,日常信息的宣傳以及提示平臺已成為不可或缺的部分,目前也已得到了社會各界的關注,在各類先進技術的推動下,促使乘客信息系統逐步走向現代化與智能化,從而為進一步確保列車的安全運行提供了保障[2]。

乘客信息系統主要應用了多媒體信息處理技術、數字監控技術、寬帶網絡傳輸技術以及控制技術,以計算機系統為核心,以車載終端為媒介向乘客提供多種信息服務。隨著目前乘客信息系統技術應用發展越來越多樣化,更多具有創新性、智能化的子系統融入到傳統的乘客信息系統中,因此對客流密度分析技術、客室遺留物分析技術、司機行為分析技術、音頻環路助聽技術的分析是非常必要的。

1 客流密度分析技術

客流密度分析是在乘客信息系統原有的列車視頻監控系統上進行的功能升級,在原有系統上增加一臺視頻分析服務器。系統實時采集車廂內多個高清攝像機的視頻圖像,通過視頻分析服務器實時分析車廂內乘客人數和位置,通過人群密度算法計算出車廂不同區域的客流密集程度,并將檢測結果實時上傳至地面PIS 服務器,在列車運行的下一站提前發布各車廂的擁擠度數據,可引導乘客提前做出選擇,引導乘客進入較寬松的車廂。

1.1 系統原理

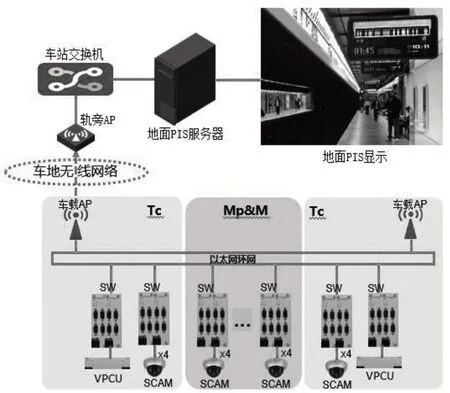

系統視頻分析服務器通過以太網進行通訊,在列車每站到站關閉車門后,視頻分析服務器接收列車控制與管理系統(TCMS)的關門信號,對各車廂的監控視頻進行乘客密度分析,并按照指定接口協議上報車載客流密度級別數據,車載客流密度級別數據通過車地無線傳輸至地面PIS 服務器,完成密度數據在站臺信息顯示屏上的發布顯示工作。系統原理圖如圖1所示。

圖1 系統架構圖

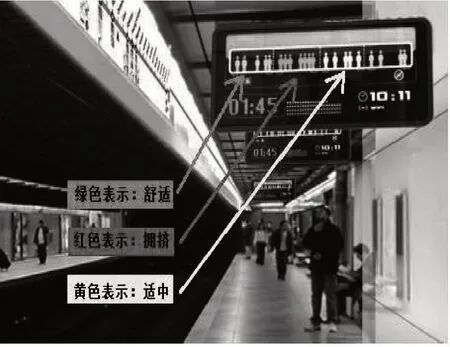

其中,利用4 種顏色標注車廂擁擠度,顏色越深表示車廂里越擁擠:紅色表示車廂嚴重擁擠,即為列車開走后,站臺上仍會有乘客滯留;橙色表示車廂擁擠,即為此時車廂內的乘客移動有困難;黃色表示客流量適中,即為乘客在車廂內的乘客可以自由移動;綠色表示稀疏,即車廂內乘客人數小于額定人數的一半。展臺擁擠度顯示效果如圖2所示。

圖2 站臺擁擠度顯示效果圖

1.2 視頻分析服務器算法

視頻分析服務器以國際最前沿的人群密度算法為基礎,針對地鐵車廂特殊場景進行研究、開發、優化,采用深度學習算法基于單幀分析,算法能克服地鐵車廂震動造成的圖像模糊等影響,選用人頭模型來計算人數,以避免地鐵車廂里乘客對攝像機的遮擋,如圖3所示。

圖3 視頻分析服務器圖像采集

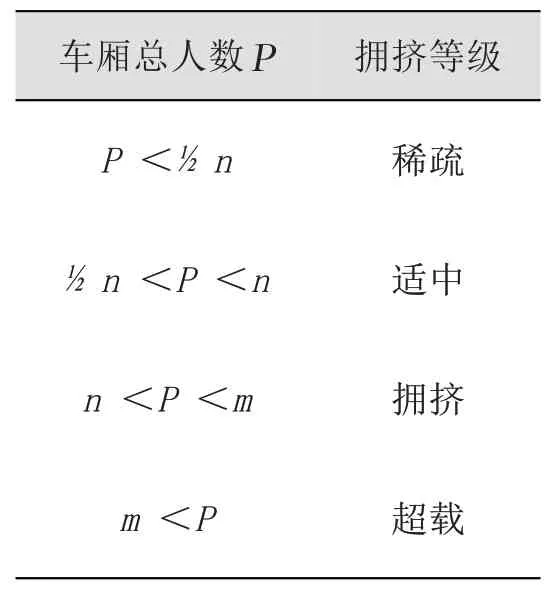

假設每節車廂額定載客量為n,最大載客量為m。將車廂擁擠度分為稀疏、適中、擁擠、超載四個等級,則擁擠等級與車廂總人數P(,其中w為攝像頭對整個車廂的覆蓋率,d為一節車廂內攝像頭對的個數,pi為第i個攝像頭中人數)的關系如表1所示。

表1 客流擁擠等級關系表

如表1 所示,當單節車廂總人數小于額定人數一半時,車廂擁擠程度等級是稀疏的;單節車廂總人數大于額定人數的一半同時小于額定人數時,車廂擁擠等級程度為適中;車廂總人數超過額定人數小于最大載客人數時,為擁擠等級;車廂人數大于最大載客量時,等級為超載。

1.3 系統冗余設計

視頻分析服務器在列車頭車車廂中各配置一套,采用熱備份工作方式,一旦主控制器發生故障,主從控制器將自動進行轉換,從控制器將代替主控制器進行列車廣播系統的控制,主從控制器的轉換不影響列車正常擁擠度數據采集。

2 客室遺留物分析

清客輔助與客室遺留物分析功能是視頻分析技術的另一個子功能,其依托于客流密度分析技術的架構,對系統的算法進行更深入的開發與學習。

當車輛到達末站后,經過前期設定的時間閾值或收到開始人員逗留分析指令后,視頻分析服務器通過車廂內的監控視頻圖像,實時檢測車廂內的遺留物,并可對列車所有車廂中物體尺寸60×60 像素以上的物體進行正確識別,例如:包、旅行箱等。系統分析的結果可以顯示在監控觸摸屏或HMI 屏上,便于司機查看。當分析后判斷“無乘客”或“無遺落物”時,則發出提示,司機根據提示可以進行關門操作。當還有乘客或物品滯留于車廂內,可提示“尚有乘客、物品遺留”,并可定位該車廂,同時,可以聯動視頻監控系統,觸發顯示當前車廂的實時視頻,如圖4所示。

圖4 客室遺留物分析

3 司機行為分析技術

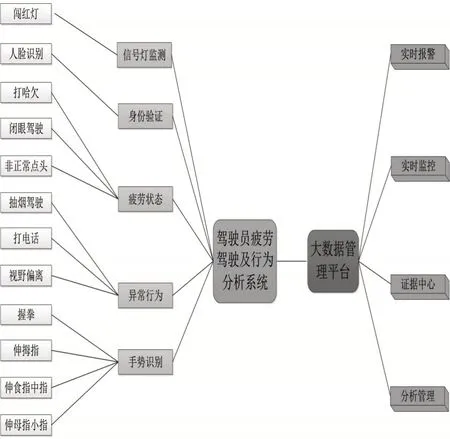

司機行為分析技術借助先進成熟的技術手段對司機的身份識別、疲勞狀態(長時閉眼、打哈欠等)、操作手勢、異常行為(列車行駛時打電話、抽煙、間斷性瞭望、遮擋相機、離開駕駛座位、戴耳機等)、前方信號燈等進行識別,結合乘客信息系統進行信息綜合監控和預警,并利用大數據技術實現平臺對駕駛員和行車報警信息進行分類集中管理,使得司機及地面管理人員迅速得知異常信息并做出相應的處理。

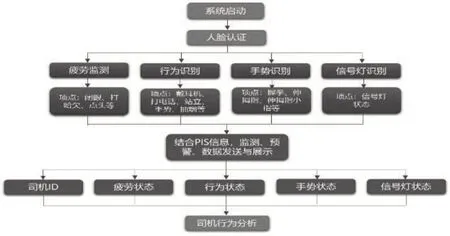

3.1 工作原理

司機室面部識別攝像機和手勢識別攝像機分別實時采集司機的人臉特征、面部狀態、身體姿態等圖像數據,通過車載視頻分析服務器運行人臉識別、行為識別等軟件算法,根據司機的駕駛狀態判斷是否存在疲勞駕駛、違規駕駛等情況,并將違規數據發送至大數據監管平臺。工作原理如圖5所示。

圖5 司機行為分析工作原理圖

3.2 系統功能

系統啟動時自動檢測司機的臉部特征判斷司機的身份,通過檢測眨眼、打哈欠、點頭等頻率并結合系統信息判斷司機是否存在疲勞駕駛,通過手勢動作、打電話、抽煙、離崗等行為并結合系統信息判斷是否違規駕駛。系統基于司機的狀態變化,結合大數據平臺分析,對司機不同的非規范駕駛行為進行監測、報警、顯示。結構圖如圖6所示。

圖6 系統功能結構圖

3.2.1 司機身份識別 司機身份認證基于大數據驅動下的人臉識別技術,在列車行駛過程中對司機的身份實時識別,提取司機的人臉特征并與人臉數據庫進行匹配,語音反饋匹配結果。在面部識別攝像機處進行前端人臉比對,可對運動人臉進行檢測、跟蹤、抓拍、評分、特征提取、識別、輸出最優人臉比對結果,且支持人臉照片上傳功能,簡化人臉數據庫建立過程。動態范圍寬度達80dB,人臉智能曝光、逆光環境下人臉清晰可見。

司機身份確認后,可輸出對應自己的身份ID 發送至TCMS 系統,可用于運營方對司機的綜合數據獲取的使用。

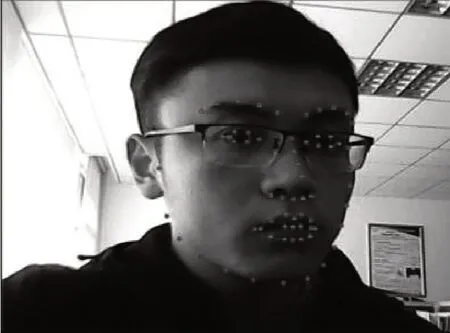

3.2.2 疲勞狀態判斷 當系統收到司機室激活信號,且司空器手柄在牽引或列車處于非零速時,啟動監測。

司機疲勞狀態檢測由面部識別攝像機與手勢識別攝像機同步采集司機圖像數據,根據列車司機在駕駛過程中疲勞狀態參數,統計眨眼頻率、眼睛閉合時間、嘴巴閉合度、點頭頻率,綜合分析司機是否產生疲勞現象,從而發出預警信號。人臉特征提取如圖7所示。

圖7 人臉特征提取

3.2.3 手勢識別 對司機操作手勢進行有效識別,對司機操作規范性進行監控。系統可根據來自網絡的列車位置信息以及運營手勢規定,來判斷司機在一定時間內(默認10秒)是否做出正確手勢,系統對手勢判斷準確率為95%以上。

4 音頻環路助聽技術

音頻環路助聽技術是為乘坐軌道交通佩戴助聽器的人士提供語音輔助信號的一種裝置,主要應用于裝有感應試音線圈的助聽器或耳機中,用來減少因列車內嘈雜環境或距聲源較遠所引起的聽力障礙問題,為聽力損傷者提供便利和服務,體現列車人文科技關懷。

4.1 系統原理

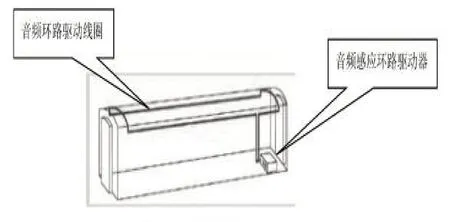

音頻環路助聽系統主要由音頻感應環路驅動器、音頻感應線圈組成,音頻感應環路驅動器為車輛音頻環路助聽系統控制中樞,客室控制主機接收列車廣播系統主機發來的廣播音頻流,客室主機通過解碼、放大處理后,將音頻信號傳輸至音頻感應環路驅動器,音頻感應環路驅動器通過布置在車廂內的感應線圈將電信號轉換為覆蓋在車廂內磁信號。同時音頻感應環路驅動器可檢測并反饋系統狀態信號和故障狀態信號至客室控制主機,其中車廂聲場、磁場覆蓋示意圖如圖8所示。

4.2 系統安裝

音頻環路助聽系統通過在車廂上方布置助聽環路感應線圈,將音頻電信號轉化磁信號實現整車磁信號的覆蓋,耳障人士佩戴的助聽器將磁信號轉化聲音信號并放大輸出反饋至人耳朵,確保減少因列車內嘈雜環境或距聲源較遠所引起的聽力障礙問題,為聽力損傷者提供便利和服務。設備安裝如圖9 所示。

圖9 設備安裝示意圖

4.3 助聽模式

乘客助聽器具有M 檔、T 檔,其中“M”表示助聽器的聲音輸入方式為麥克風方式,將檔位撥到M檔,麥克風可直接將外界的聲信號進行放大并傳輸至人耳,這是最常用的一種助聽方式方式。

而“T”表示磁電感應輸入方式,在這種方式下,助聽器不能直接對外界的聲音進行放大,而是通過內部的感應線圈切割磁場中的磁力線產生電流后再進行放大轉化為聲音信號并傳輸至人耳,再此M 檔模式下助聽器僅將車廂內的單一的磁信號進行放大轉化,車廂內環境嘈雜的噪音源等得到濾除,確保耳障人士收聽到單一清純的廣播通告信號,因此整個助聽效果提升明顯。

5 技術優勢分析

與傳統的乘客信息系統技術方案相比,增加了智能分析技術的方案有如下技術優勢:

(1)高度智能化。智能分析系統能夠利用AI 等多種技術精準的識別出列車運營過程中的異常情況,可實時進行分析,發現議程第一時間發出預警,將智能視頻分析技術效益最大化。

(2)集成度高、靈活性強。智能分析系統可將設備集成到乘客信息系統傳統架構中,利用既部分既有設備進行相關的視頻智能分析,并可根據用戶需求靈活開發功能,提供精準、快捷、高效的解決方案。

(3)殘障乘客出行體驗感高。除了智能分析技術,音頻環路助聽技術的應用可方便耳障人士更加便利的出行,為耳障人士提供更為舒適化、人性化的乘車體驗。

6 結束語

隨著城市軌道交通系統的日益完善,人們對其服務質量的要求越來越高,要滿足乘客的具體要求,就必須積極引進先進的信息技術,以此來支撐乘客信息系統的更好發展,以便從根本上提高信息系統的運行效率及服務質量,從而更好的推動城市軌道交通系統的發展,為城市的未來發展提供保障[2]。與此同時,還需要持續加大對新技術、新工藝的研究,使乘客信息系統更加現代化、智能化、數字化,這樣才能更好地為乘客提供綜合信息服務,并促進我國城市軌道交通事業的長效穩定發展[3]。