配比施肥對(duì)川滇無患子生長的影響

王連春 金艷彬 孫風(fēng)霞 王賀方 葉凡 康立南 李云川 羅筱韓

(西南林業(yè)大學(xué)/西南林業(yè)大學(xué)西南地區(qū)生物多樣性保育國家林業(yè)和草原局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,云南 昆明 650224)

川滇無患子(Sapindus delavayi)是我國特有的一種大型落葉喬木,屬于無患子科無患子屬。分布區(qū)域廣泛,大部分生長在海拔接近1800m的地方。重點(diǎn)分布在四川省、云南省以及貴州省等地。川滇無患子生物能源[1]、天然洗滌原料[2-4]、藥用[5]、水土保持[6]、環(huán)保[7]等多用途于一身,川滇無患子果皮富含豐富的皂苷成分,能產(chǎn)生豐富泡沫。其果皮皂苷以三萜皂苷類物質(zhì)為主,具有較強(qiáng)的表面活性和生物活性[8-10],且無患子皂苷對(duì)細(xì)菌和真菌均有抑制作用[11]。目前,國內(nèi)對(duì)無患子產(chǎn)業(yè)種植的前期基礎(chǔ)研究薄弱。僅有部分學(xué)者對(duì)無患子花粉、物候特征、開花結(jié)果特性進(jìn)行了研究[12]。在無患子施肥的研究上,刁松鋒等[13]、楊眾家[14]對(duì)無患子幼林進(jìn)行過氮、磷、鉀配肥研究;樂佳興[15]采用“3414”不完全施肥方案,共設(shè)置9個(gè)不同施肥處理,探討出適宜當(dāng)?shù)責(zé)o患子幼苗生長的最佳氮、磷配比,為幼苗快速培育、規(guī)范化栽培管理提供科學(xué)參考,但是對(duì)于川滇無患子施肥少有研究,因此有必要對(duì)其進(jìn)行研究,為川滇無患子培育提供理論依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 試驗(yàn)地

此次試驗(yàn)在云南省昆明市西南林業(yè)大學(xué)的溫室內(nèi)進(jìn)行,所在的海拔高度接近1800m,全年平均氣溫約16.5℃,年降雨量介于700~1000mm,其中大部分雨量集中在6—9月,無霜日約為278d。該地點(diǎn)的氣候類別為北亞熱帶、低緯度、半濕潤高原山地季風(fēng)氣候。

1.2 試驗(yàn)材料概況

2022年12月,選擇云南晉寧的健康果樹作為制種材料,同月實(shí)行穴盤育苗工作。2023年4月初,精選出162顆健壯的幼苗移栽到盆中,每1盆種1顆。所選擇的種植盆土壤的pH值為6.45,其質(zhì)量容量為1.35g·cm-3,而且,總氮的含量在0.81g·kg-1,總磷的含量定在0.67g·kg-1,總鉀的含量達(dá)到1.06g·kg-1。2023年3月初選取長勢一致的幼苗開始試驗(yàn)。

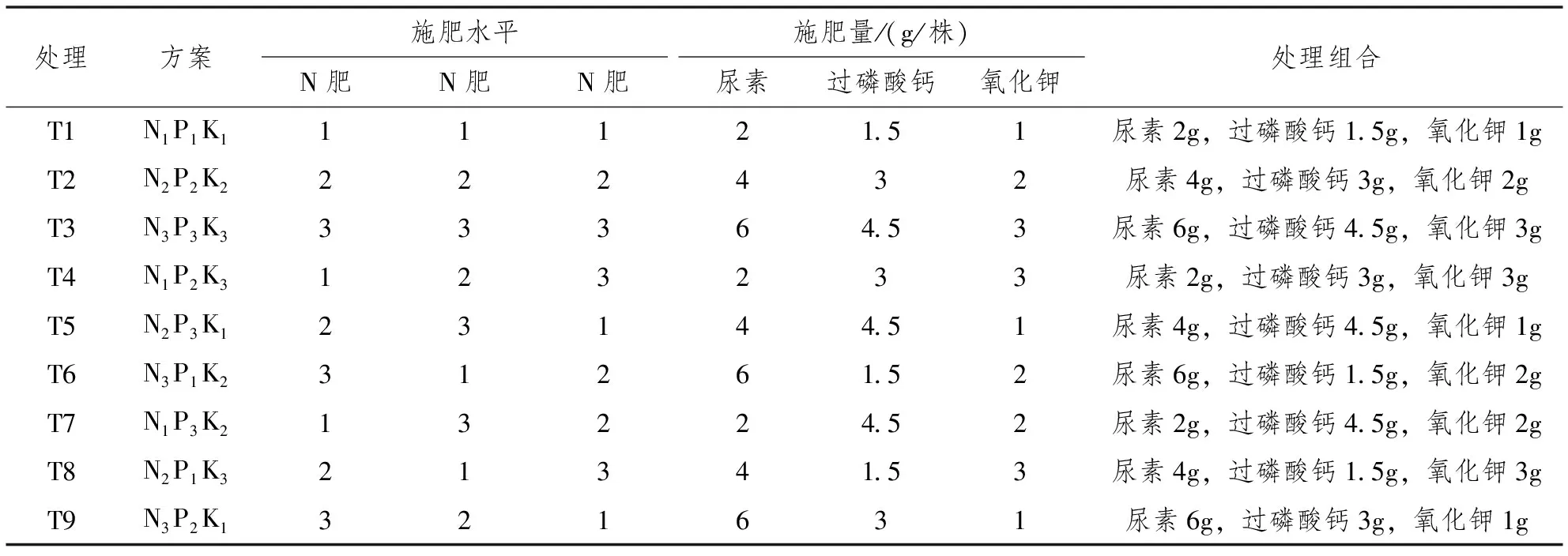

1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

采取3因素3水平的試驗(yàn)設(shè)計(jì),對(duì)穴盤苗進(jìn)行1個(gè)月的緩苗處理后進(jìn)行盆栽,按照配方進(jìn)行2次施肥,具體的施肥方案和用量詳見表1。本試驗(yàn)所用肥料包括尿素(含有46.2%的CO(NH2)2)、過磷酸鈣(包含12.0%的P2O5)以及氧化鉀(含有50.0%的K2O)。把肥料溶于水中澆灌,第1次為2021年6月初,添加量為總量的1/2,第2次為2021年7月初,添加剩余量。苗期管理正常澆水除草。

表1 試驗(yàn)方案與施肥量

1.4 指標(biāo)測定

對(duì)根部形狀和生長長度的測定程序:從7月1日開始,每個(gè)月取樣1次,總計(jì)3次,每次取6棵大小相同的樣本,在清水中徹底清洗,根據(jù)幼苗的根、莖、葉進(jìn)行分類。用根掃描儀記錄根系圖像,并利用WinRhizo根系圖像分析器獲取根系交叉點(diǎn)、長度、表面積和體積等相關(guān)信息。

苗木生長量的測定:測定幼苗的苗高、地徑,每10d測量1次,3次重復(fù)。株高:用卷尺測量植物地上基部到芽頂端的高度(0.1cm)。地徑:用數(shù)顯游標(biāo)卡尺測量距離土壤面1cm處幼苗基徑,取平均值(0.01cm)。生物量測定:川滇無患子幼苗生長試驗(yàn)結(jié)束后,每個(gè)處理采集3株幼苗,帶回實(shí)驗(yàn)室測定幼苗地上部分及地下部分的干鮮重,3次重復(fù)。地下部分干鮮重將采集幼苗根部的土壤用清水洗去,用紙將根部的水分吸,并在電子秤上稱量鮮重,放入75℃烘箱中殺青30min,再放入80℃烘箱中烘至恒重,計(jì)算生物量。

試驗(yàn)數(shù)據(jù)的收集和整理通過Excel 2017軟件完成,而對(duì)苗高、地徑、生物量及方差的分析利用SPSS 26.0軟件進(jìn)行因素方差分析。分析不同處理間的顯著差異,圖表的制作選取平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤差。

2 結(jié)果與分析

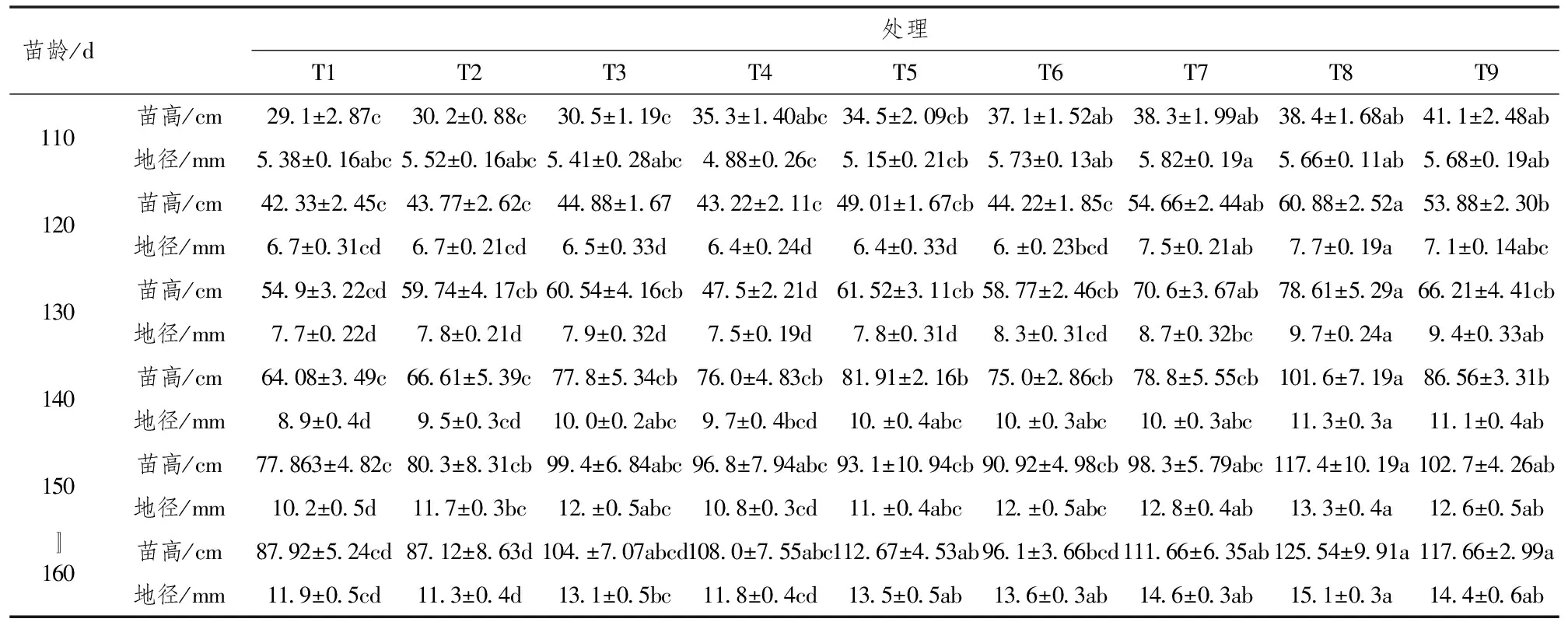

2.1 氮肥、磷肥、鉀肥配方施肥對(duì)川滇無患子幼苗苗高和地徑增長量的影響

從表2可知,各施肥處理組合均不同程影響了川滇無患子幼苗苗高和地徑的生長。至試驗(yàn)結(jié)束時(shí),各處理組合幼苗苗高的增長量約為57~87cm,具體表現(xiàn)為T8>T4>T5>T9>T7>T3>T6>T1>T2,各處理組合和初始都有一定提高,除T1、T2、T3、T6、T7、T9外,其余施肥處理都有一定提高。其中,T8(N2P1K3)的增長量最大,增長約為87cm,比增長最少量的T2高出約34.4%,顯著高于其它處理組合;其次是T4、T5、T9處理組合,二者差異不顯著。由此說明氮、磷、鉀3種肥料對(duì)川滇無患子幼苗苗高的生長較關(guān)鍵,氮、磷、鉀配比不均衡的話達(dá)不到預(yù)期的效果。

表2 各處理組合中川滇無患子幼苗在不同時(shí)間中苗高、地徑方差分析

從表2可知,不同施肥處理對(duì)川滇無患子幼苗地徑增長量的影響存在差異。各處理幼苗地徑的增長量為5.8~8.8mm,表現(xiàn)為T8>T7>T9>T5>T6>T3>T4>T1>T2,除T8外,各施肥處理組合地徑增長量差異也比較明顯,其中,T8(N2P1K3)的地徑增長量最大,增長約為8.8mm,比增長最少量的T2高出約21.1%,顯著高于其它處理組合;其次是T1、T2、T4處理組合,二者差異不顯著。由此說明氮、磷、鉀3種肥料對(duì)川滇無患子幼苗地徑的生產(chǎn)生影響,合理的氮、磷、鉀配比施肥可以提高幼苗的地徑生長。

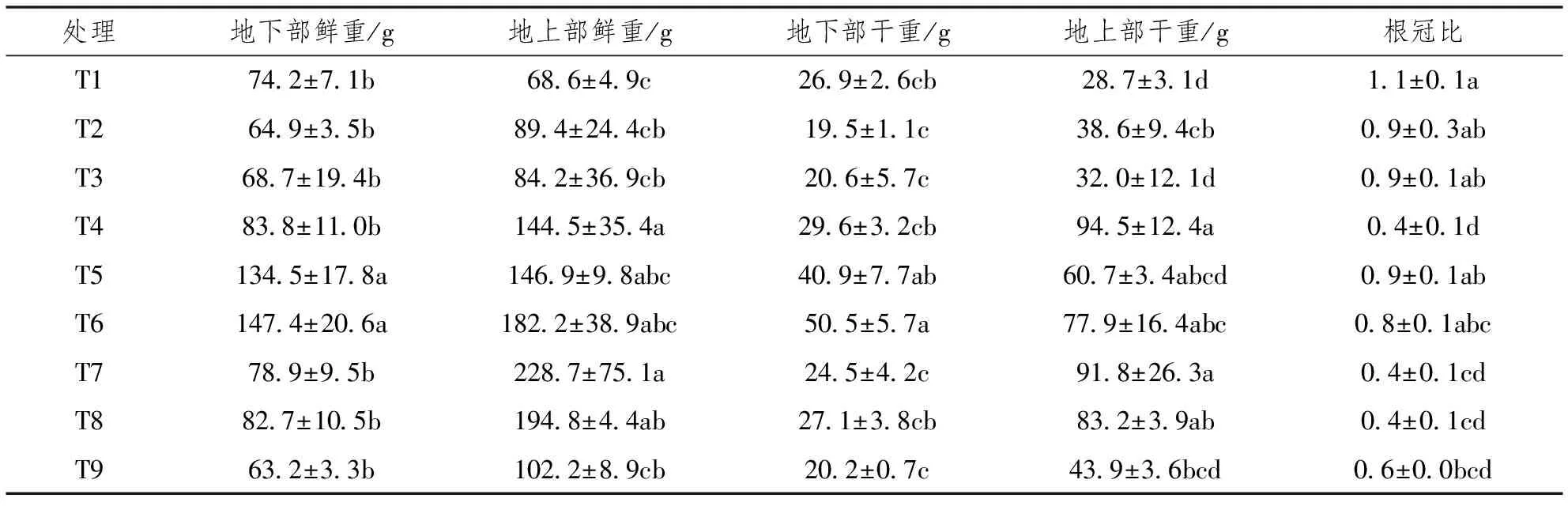

2.2 配比施肥對(duì)川滇無患子幼苗生物量分配的影響

不同配比施肥條件下,各處理組合施肥對(duì)川滇無患子幼苗地上部分與地下部分的影響不同,見表3。不同施肥處理下的川滇無患子幼苗地下部分生物量始終高于地上部分生物量表現(xiàn)差距較為明顯。在地下生物量部分鮮重中,T6>T5>T4>T8>T7>T1>T3>T2>T9,其中T6處理組合的地下部分生物量最為明顯,其次是T5。在處理組合中T1、T4、T7、T8之間的差異較小。在地上部分生物量鮮重中,T7>T8>T6>T5>T4>T9>T2>T3>T1,其中,T7處理組合的地上部分生物量鮮重最為明顯,其次是T8。在處理組合中T4、T5、T6、T8、T9之間的差異較小,T1、T2、T3處理之間差異最小。

表3 川滇無患子幼苗生物量分配

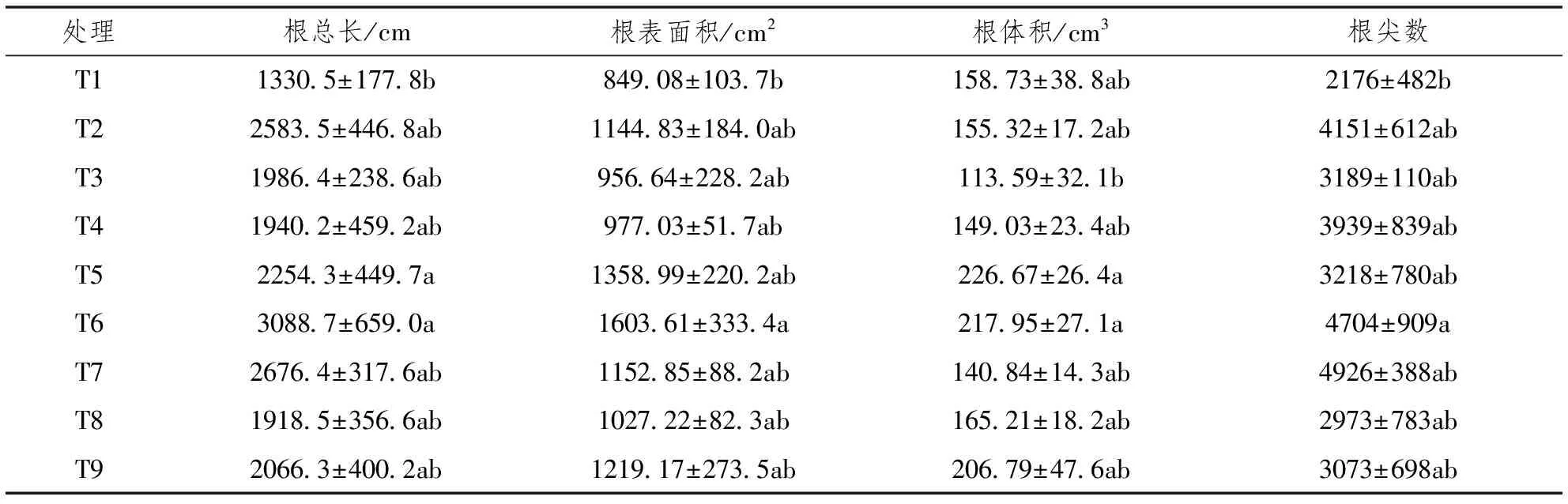

根的長度、面積、體積和尖端的數(shù)量是常常被使用來計(jì)算和評(píng)估根特性的標(biāo)準(zhǔn)。從表4可以看出,采用不同配方的施肥方法對(duì)川滇無患子幼苗根系形態(tài)特征的影響是不同的。幼苗根系長度:川滇無患子幼苗根系長度為1330~3088cm,不同施肥處理組合的根系長度表現(xiàn)為T6>T7>T2>T5>T9>T3>T4>T8>T1,其中,T6(N3P1K2)處理組合中的幼苗根系長度最長,T1處理組合中幼苗根系最短,前者是后者的2.3倍。根系表面積:不同施肥處理組合的根系表面積現(xiàn)為T6>T5>T9>T7>T2>T8>T4>T3>T1,其中,T6(N3P1K2)處理組合中的幼苗根系表面積最大,T1處理組合中幼苗根系表面積最小,前者是后者的1.8倍。根系體積T5>T6>T9>T8>T1>T2>T7>T4>T3,其中,T5(N2P3K1)處理組合中的幼苗根系體積最大,T3處理組合中幼苗根體積最小,前者是后者的2倍。根系中根尖數(shù):不同施肥處理組合的根系根尖數(shù)為T7>T6>T2>T4>T5>T3>T9>T8>T1,其中,T7(N2P3K1)處理組合中的幼苗根系根尖數(shù)最多,T1處理組合中幼苗根尖數(shù)最少,前者是后者的2.3倍。

表4 川滇無患子幼苗根系指標(biāo)

3 討論與結(jié)論

川滇無患子分布于云南省、四川省、貴州省和湖北省西部地區(qū),屬于我國特有的大型經(jīng)濟(jì)林培育樹種。這種樹種主要分布于云南省的中部與西北部以及四川的西南部,經(jīng)常可以在海拔1200~2600m的森林中看到其身影。同時(shí),也是中國西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)林的一種重要栽培品種。在甘肅和陜西兩地,也有大量的種植[16]。

合理的氮磷鉀配比施肥可以在一定程度上促進(jìn)幼苗苗高和地徑的生長,同時(shí)能增強(qiáng)苗木生理代謝的能力,增大樹木的生物量積累,有效提高苗木質(zhì)量,也是培育良好苗木的有效措施[17]。本文研究發(fā)現(xiàn),變化的氮磷鉀肥比例對(duì)川滇無患子幼苗的地徑和苗高產(chǎn)生了影響。在7—9月的生長期間,施肥促進(jìn)了川滇無患子的苗高和地徑的增長。到9月中旬,苗高和地徑均高在T8處理組合時(shí)達(dá)到最大值。這表明適當(dāng)?shù)氖┓逝浔瓤梢源龠M(jìn)川滇無患子幼苗的成長,而不恰當(dāng)?shù)氖┓逝浔葎t會(huì)抑制其幼苗高度和地徑的增長。

生物量的分配對(duì)植物生長發(fā)育有較大的影響,合理的配比施肥能夠有效提高植物生物量的積累和分配[18]。由于幼苗生物量的積累和培育成本等因素,科學(xué)使用氮肥、磷肥和鉀肥有利于幼苗對(duì)肥料的吸取和利用,同時(shí)也能改變生物量的積累和分配[19]。這在本文研究結(jié)果中得到了驗(yàn)證,不同的施肥配比對(duì)川滇無患子幼苗生物量的分配有顯著影響。試驗(yàn)結(jié)束時(shí),采用T1處理方式的根部生物量的積累明顯高于地上部分,這表明在N、P和K施肥量分別為(T1處理)4g/株、3g/株、2g/株的情況下,川滇無患子幼苗將更多的生物量分配到地下部分。而對(duì)于T4、T7、T8處理,可以清晰看到地上部分的生物量積累遠(yuǎn)大于地下部分。這與N肥、P肥、K肥配比施肥能有效提高無患子生物量積累,且其施肥量會(huì)影響無患子生物量的分配模式[20]這篇研究的結(jié)果非常接近。

不同配方施肥處理對(duì)川滇無患子幼苗的根系形態(tài)特征也有明顯的影響。其中,T6(N3P1K2)處理組合中的幼苗根系長度和根系表面積最大,T1處理組合中幼苗根系的總根長度最短及根系表面積最小,在根系形態(tài)體積指標(biāo)中,T5(N2P3K1)處理組合中的幼苗根系體積最大,T3處理組合中幼苗根體積最小,前者是后者的2倍。根系中根尖數(shù)中,T7(N2P3K1)處理組合中的幼苗根系根尖數(shù)最多,T1處理組合中幼苗根尖數(shù)最少,前者是后者的2.3倍。

總的來說,川滇無患子幼苗通過不同的肥料處理比例不僅促進(jìn)了其幼苗高度和地徑的增長,也增強(qiáng)了地上、地下部分構(gòu)造器官的生物量,此外還影響了根部和冠部生物量的比例分配。同時(shí)也影響了川滇無患子幼苗根系形態(tài)。在T6處理(N、P、K分別為6g/株、1.5g/株、2g/株)時(shí),無患子幼苗的生物量達(dá)到最大值,同時(shí),根系綜合指標(biāo)也大于其它處理。在采用T8處理法(N、P、K含量分別為4g/株、1.5g/株、3g/株)后,發(fā)現(xiàn)川滇無患子幼苗的株高和地徑達(dá)到了最大,這表明適當(dāng)比例的施加氮肥、磷肥和鉀肥有效增加了川滇無患子幼苗根冠生物質(zhì)的積累和分配。在此項(xiàng)研究中,通過分析川滇無患子幼苗的基本生長形態(tài)、生物量分配情況等指標(biāo),評(píng)估了各種肥料配比對(duì)川滇無患子幼苗生長和根系形態(tài)的影響,然而關(guān)于川滇無患子幼苗營養(yǎng)物質(zhì)的利用和吸收等問題,仍需更為深入的研究和理解。確保川滇無患子幼苗施肥的精確性,為以后的川滇無患子幼苗培育工作提供理論依據(jù)。