虛擬經濟與實體經濟的二象性演化機制分析

范如國 謝驍

摘要:現(xiàn)代經濟是由虛擬經濟與實體經濟構成的一個復雜系統(tǒng),虛擬經濟與實體經濟之間存在著極其密切的相互依存、相互促進的關系。虛擬經濟與實體經濟是經濟系統(tǒng)的二象, 具有非線性、自組織、亞穩(wěn)性、高風險性和寄生性等復雜特征。以金融為主要內容的虛擬經濟與實體經濟構成一個完整動態(tài)的二象“熱氣球”系統(tǒng),作為熱氣球系統(tǒng)底層的“吊籃”(實象)的實體經濟系統(tǒng)與作為“氣球”部分(虛象)的虛擬經濟系統(tǒng)之間是動態(tài)演化的,二者的規(guī)模總量共同決定了現(xiàn)代經濟的整體規(guī)模。基于Lotka-Volterra模型的穩(wěn)定性和仿真分析結果,可以發(fā)現(xiàn)虛擬經濟與實體經濟規(guī)模演化存在著內在的數(shù)量關系。從現(xiàn)代經濟“二象性”及數(shù)量關系的演化出發(fā),要切實防范化解虛擬經濟無序發(fā)展導致的金融風險,確保經濟系統(tǒng)安全。

關鍵詞:經濟系統(tǒng);虛擬經濟;實體經濟;二象性;“熱氣球”結構模型

基金項目:國家社會科學基金重大項目“應對重大突發(fā)風險城鄉(xiāng)社區(qū)治理研究”(20&ZD155);教育部哲學社會科學研究后期資助項目“新時期中國社會風險治理的復雜性理論及其應對策略研究”(19JHQ091)

中圖分類號:F832 文獻標識碼:A 文章編號:1003-854X(2024)02-0030-08

一、引言與相關文獻綜述

當今世界正在經歷百年未有之大變局,環(huán)境的不確定性和復雜性顯著增強,全球政治經濟進入動蕩變革期。環(huán)球同此涼熱,中國也遭遇諸多挑戰(zhàn),經濟增長速度放緩,社會預期不高,金融服務實體經濟的質效不高,風險更趨隱蔽性、復雜性和傳染性。與此同時,數(shù)字支付、在線購物、網絡娛樂等新業(yè)態(tài)快速增長。在此背景之下,防范化解系統(tǒng)性金融風險成為當前經濟工作的重要任務。

金融的本質是虛擬經濟,虛擬經濟的特點是高度虛擬性和價值性。金融與經濟增長之間存在互補關系,金融與實體經濟是當代經濟體系中的一對重要關系,日益龐大的以金融為主要內容的虛擬經濟規(guī)模和頻繁發(fā)生的金融風險事件等不由得引起人們關于虛擬經濟與實體經濟關系的深度思考:為什么人們那么熱衷于虛擬經濟,虛擬經濟與實體經濟規(guī)模演化之間存在著什么樣的數(shù)量關系?

關于實體經濟、虛擬經濟及其關系,目前國內外已有許多研究成果,這些研究從不同的角度和采用不同的方法得出了許多不同的結論。實體經濟作為可觸摸、可感知的經濟形態(tài),是社會存在和發(fā)展的物質基礎與動力。一般來說,所謂實體經濟是指物質產品和精神產品的生產、銷售及提供相關服務的經濟活動。實體經濟依托于實物或有形資產而存在,具有客觀實在性。虛擬經濟是以資本化定價為基礎、以虛擬資本為核心、以金融系統(tǒng)為依托的經濟活動,簡單地說就是以錢生錢為目的的活動。在現(xiàn)代經濟中,虛擬經濟一般包括金融、地產、無形資產和其他呈現(xiàn)出資本化定價方式的各類資產的經濟活動。虛擬經濟這個詞來源于《資本論》中虛擬資本這一概念。虛擬資本本身沒有實際資本的生產性內容,并不具有價值,這是它和實際資本的不同之處;但是它卻具有資本化定價方式,可以通過循環(huán)運動產生利潤,這是它與實際資本的共同之處。

從經濟發(fā)展史可以看到,虛擬經濟是實體經濟發(fā)展到一定階段后從實體經濟中逐步生長出來的,最初其產生的目的是促進實體經濟更好地發(fā)展。虛擬經濟與實體經濟之間存在著密切的相互依存、相互影響的關系:第一,? 二者之間具有“相生”性和“相克”性。在實體經濟系統(tǒng)中產生的風險,例如產品積壓、企業(yè)破產,都會傳遞到虛擬經濟系統(tǒng)中,虛擬經濟可以在一定程度上揭示和傳遞實體經濟運轉的信息。而虛擬經濟中的風險,例如股票指數(shù)大跌、房地產價格下行、銀行呆賬劇增和貨幣大幅貶值等,會對實體經濟造成嚴重影響。第二,虛擬經濟對實體經濟的促進作用是通過將儲蓄有效地轉化為實體經濟發(fā)展所需要的資本來實現(xiàn)的。銀行體系可以為實體經濟提供信貸資金,證券市場為企業(yè)低成本擴張拓寬了融資渠道。第三,虛擬經濟在促進社會資本配置的同時,也帶動了勞動力、技術以及自然資源在實體經濟部門的配置,提高經濟資源的利用效率。

現(xiàn)代市場經濟發(fā)展的一個重要特點是經濟虛擬化程度的不斷提高和虛擬經濟呈現(xiàn)出獨立發(fā)展的趨勢。虛擬經濟相對于實體經濟而言具有的高風險、高收益特點,很容易吸引大批資金滯留在虛擬經濟領域進行投機活動,單純地在虛擬經濟體內循環(huán),而這種循環(huán)并不會產生任何真正的價值。隨著虛擬經濟迅速發(fā)展,其規(guī)模已超過實體經濟,成為與實體經濟相對獨立的經濟范疇,擁有有別于實體經濟發(fā)展的獨特規(guī)律,在一定程度上可以脫離實體經濟。但虛擬經濟的過度投機卻會對實體經濟的發(fā)展構成多方面的傷害,如對資源配置方式的扭曲、降低資源配置效率、破壞金融系統(tǒng)運作、降低銀行抗風險能力、引發(fā)金融危機、加劇社會貧富兩極分化,對社會和諧構成威脅。

值得注意的是,理論界對虛擬經濟特別是虛擬經濟與實體經濟關系的研究,往往只是簡單地闡述二者的相互作用關系。

為此,本文從金融學、經濟學、演化理論及系統(tǒng)科學等多學科理論出發(fā),在現(xiàn)有文獻的基礎上創(chuàng)新性地提出以金融為主要內容的虛擬經濟與實體經濟“二象”關系的“熱氣球”模型,以此揭示虛擬經濟與實體經濟之間極其密切的相互依存、相互促進關系及其作用機制,同時,進一步對虛擬經濟與實體經濟之間的數(shù)量關系進行詳細的分析。

二、實體經濟與虛擬經濟的復雜關系

(一)實體經濟、虛擬經濟之間的復雜動態(tài)演化特征

(1)非線性。由虛擬經濟與實體經濟構成的經濟系統(tǒng)是一個復雜系統(tǒng),包括生產者、投資者、消費者、金融機構、國內外市場等,它們按照一定的規(guī)則在經濟系統(tǒng)中進行實體的和虛擬的經濟活動。無論是虛擬經濟還是實體經濟都有自身復雜多樣的規(guī)律。虛擬經濟與實體經濟之間存在非線性的自組織及反饋加速機制,其相互作用的方式、途徑和結果呈現(xiàn)出復雜性、非線性、不確定性和多樣性。金融動蕩溢出實體經濟,引起投資和消費支出的減少,實體經濟活動收縮;反過來,實體經濟收縮導致資產價格的更大不確定性,加劇金融市場的動蕩,導致宏觀經濟的進一步惡化。金融危機就是一種由非線性導致的突變,它打破了原有的虛擬經濟與實體經濟之間亞穩(wěn)定的平衡狀態(tài)。美國次貸危機發(fā)展成全球性金融危機,就是源于虛擬經濟“小資金捅大窟窿”的混沌“蝴蝶效應”。

(2)自組織。依據(jù)系統(tǒng)理論,由虛擬經濟與實體經濟構成的復雜經濟系統(tǒng)具有自組織特征。當虛擬經濟的規(guī)模大于實體經濟的規(guī)模時,經濟系統(tǒng)在各種非線性機制的作用下,虛擬經濟的規(guī)模將縮小,自組織性地向實體經濟的規(guī)模靠攏;反之,當虛擬經濟的規(guī)模小于實體經濟規(guī)模時,虛擬經濟的規(guī)模將擴大,自組織性地向實體經濟的規(guī)模靠攏。

(3)亞穩(wěn)性。所謂亞穩(wěn)性是指系統(tǒng)遠離平衡的狀態(tài),該狀態(tài)能通過與外界進行物質、能量和信息的交換而維持相對穩(wěn)定。處于這種狀態(tài)的系統(tǒng)雖然能通過自組織作用達到穩(wěn)定,但由于有限理性、信息不對稱、非線性等機制的存在,其穩(wěn)定性很容易被外界的微小擾動所破壞。由虛擬經濟與實體經濟構成的經濟系統(tǒng)是一種亞穩(wěn)定系統(tǒng),虛擬經濟與實體經濟之間常常會出現(xiàn)“對稱性破缺”,使得整個經濟系統(tǒng)處于亞穩(wěn)定的狀態(tài),必須要依靠與外界進行人、財、物和信息等的交換才能維持相對的穩(wěn)定。當整個經濟系統(tǒng)超越亞穩(wěn)定處于失衡狀態(tài)的時候,意味著災難性經濟后果的來臨。

(4)高風險性。經濟系統(tǒng)的復雜性與亞穩(wěn)性使得經濟系統(tǒng)在運行中存在著極大的風險性。虛擬經濟以未來價值作為定價基礎,而未來具有極大的不確定性,這讓信息在虛擬經濟活動中具有了重要作用,也給虛擬經濟的價值波動帶來了巨大的風險,產生正的或負的經濟泡沫。此外,虛擬經濟并不創(chuàng)造財富,它只是使財富在不同參與者之間流動從而起到重新分配的作用。虛擬資本的內在不穩(wěn)定性導致其價格變幻無常,而金融市場交易規(guī)模的增大和交易品種的增多使其變得更為復雜;在實體經濟中,由于人們對市場及環(huán)境變化的預測能力及適應能力上的不足、信息的不對稱,導致人們產生決策的錯誤。

(5)寄生性。虛擬經濟與實體經濟之間存在著密切聯(lián)系,虛擬經濟由實體經濟產生,又依附于實體經濟,表現(xiàn)出對實體經濟的“寄生性”。作為虛擬經濟載體的股票、債券等有價證券是根據(jù)實體經濟中資金的需要而發(fā)行的,其發(fā)行的規(guī)模是由實體經濟決定的。盡管虛擬資本中衍生金融工具等的發(fā)展與實體經濟沒有必然的聯(lián)系,但是它依托于股票、債券等有價證券,因而從本質上講還是取決于實體經濟的規(guī)模與需要。現(xiàn)代實體經濟在一定程度上也離不開虛擬經濟,按照馬克思的資本循環(huán)理論,實體經濟的生產、分配、交換、消費等活動都離不開資本的循環(huán)。

(二)虛擬經濟與實體經濟的“二象性”關系

現(xiàn)代經濟系統(tǒng)是由虛擬經濟和實體經濟兩種經濟形態(tài)共同組成的一個有機統(tǒng)一體。經濟系統(tǒng)作為整體存在的狀態(tài)表現(xiàn)為不同層次、不同內容的“二象”,即“虛象”與“實象”。“二象”呈現(xiàn)出對偶關系,“虛象”大于“實象”。虛擬經濟和實體經濟構成經濟系統(tǒng)的“二象”,二者缺一不可。

虛擬經濟的規(guī)模常常大于實體經濟的規(guī)模,形成經濟系統(tǒng)的“倒金字塔”結構。美國次貸危機之所以產生,主要原因在于美國許多商業(yè)金融機構沉浸在虛擬經濟的幻覺之中,虛擬經濟與實體經濟的數(shù)量關系已經到了一個相當失衡的狀態(tài)。因此,要想防范和化解系統(tǒng)性金融風險,防止金融危機的發(fā)生,必須調整虛擬經濟和實體經濟之間失衡的數(shù)量關系,擠掉泡沫,把虛擬經濟控制在合理的規(guī)模范圍內。

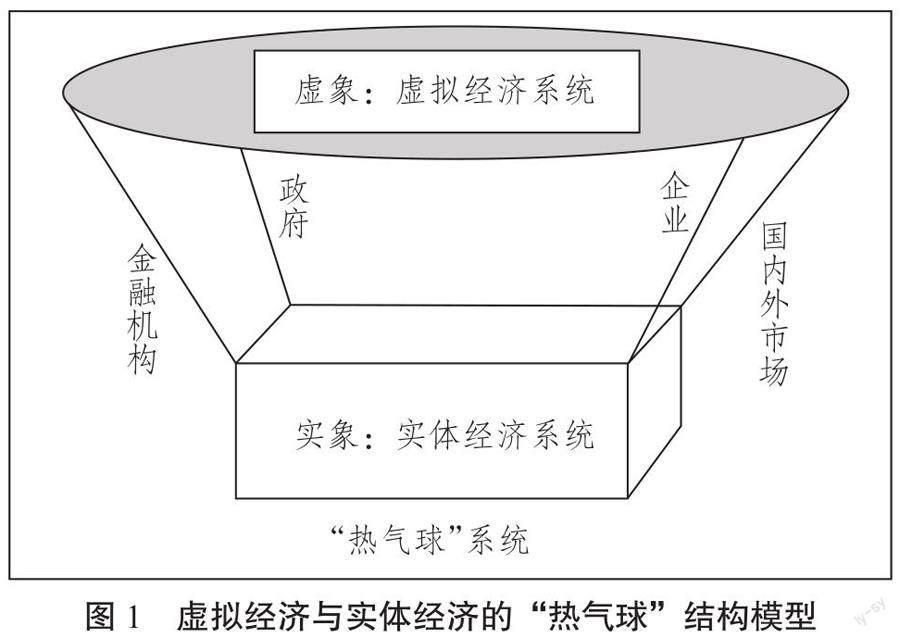

(三)虛擬經濟與實體經濟關系的“熱氣球”結構模型

所謂虛擬經濟與實體經濟關系的“熱氣球”模型(圖1),是指現(xiàn)代經濟是由虛擬經濟系統(tǒng)與實體經濟系統(tǒng)構成一個完整動態(tài)的二象“熱氣球”系統(tǒng):實體經濟系統(tǒng)是熱氣球系統(tǒng)底層的“吊籃”(實象),虛擬經濟系統(tǒng)是熱氣球系統(tǒng)上的“氣球”(虛象);“吊籃”與“氣球”是動態(tài)演化的,二者演化在規(guī)模上存在確定的數(shù)量關系;“吊籃”與“氣球”的連接部分是二者彼此的作用機制,包括金融市場、企業(yè)、政府、國內外市場等。

虛擬經濟與實體經濟關系的“熱氣球”結構模型,展現(xiàn)出由虛擬經濟、實體經濟構成的現(xiàn)實經濟系統(tǒng)的復雜“二象性”特征。

顯然,虛擬經濟的產生源于實體經濟發(fā)展的內在需求,無論虛擬經濟發(fā)展多快、規(guī)模多大,其根本還是決定于實體經濟的需要。實體經濟是虛擬經濟存在和發(fā)展的基礎,沒有實體經濟,則虛擬經濟將無從談起,即實體經濟(實象)是根本,虛擬經濟(虛象)是其衍生,沒有實體經濟這個“吊籃”,也就沒有虛擬經濟這一“氣球”存在的必要,它們一起構成經濟系統(tǒng)這一“熱氣球”體系。實體經濟的發(fā)展也離不開虛擬經濟,虛擬經濟中的資金、貨幣、電子貨幣、股票、債券等金融工具,已經滲透到實體經濟的各個環(huán)節(jié)之中,實體經濟的正常運轉和快速發(fā)展,離不開虛擬經濟的支持。

當實體經濟這個“吊籃”偏小時,需要縮小虛擬經濟這一“氣球”體;當實體經濟 “吊籃”偏大時,需要放大虛擬經濟“氣球”體,整個“熱氣球”體自組織性地處于動態(tài)平衡之中:

(1)當虛擬經濟(虛象)與實體經濟(實象)匹配良好時,虛擬經濟這一“氣球”會托起實體經濟這個“吊籃”,虛擬經濟將為實體經濟發(fā)展提供更為廣泛的融資渠道,轉移市場運作的風險,使得整個經濟系統(tǒng)這一“熱氣球”在蔚藍的天空中自由飛翔,二者互相支持,有效地保障實體經濟的發(fā)展。

(2)當虛擬經濟(虛象)脫離實體經濟(實象)超前發(fā)展時,虛擬經濟就會產生泡沫。此時“氣球”遠遠大于“吊籃”,把“吊籃”帶向太空,成為“脫韁野馬”,最后“氣球”部分在太空由于外部壓力過小而內部壓力過大而爆炸,“吊籃”落到地上,摔得粉碎。這就意味著虛擬經濟過度膨脹引致泡沫經濟,虛擬經濟的崩潰(“氣球”爆炸)直接作用于實體經濟,對實體經濟造成直接損失(“吊籃”摔碎),成為整個社會的“洪水猛獸”。美國經濟由于次貸危機引發(fā)全球金融動蕩,進而對全球實體經濟造成巨大的風險就是如此。虛擬經濟由實體經濟系統(tǒng)產生,又依附于實體經濟系統(tǒng)。如果缺乏實體經濟的支撐,特別是缺乏工業(yè)經濟的支持,那么,虛擬經濟發(fā)展到一定階段之后,必然會發(fā)生“爆炸”。

(3)當“氣球”托舉的力量遠遠小于“吊籃”的重量時,“氣球”根本就不能把“吊籃”帶向太空。這意味著落后的、欠發(fā)達的虛擬經濟會成為實體經濟快速發(fā)展的障礙,制約實體經濟的發(fā)展。

(4)當實體經濟(實象)的總量規(guī)模擴大,“吊籃”的重量增加時,虛擬經濟(虛象)的規(guī)模也應相應地擴大,這樣才能繼續(xù)托舉著“吊籃”在空中飛行,而不至于因為“吊籃”重量的增加而導致整個“熱氣球”慢慢降落到地上。這表明,隨著實體經濟的發(fā)展,虛擬經濟也應該跟上,不能因為虛擬經濟滯后于實體經濟而掣肘實體經濟的發(fā)展。

三、虛擬經濟與實體經濟“熱氣球”模型演化機制及其穩(wěn)定性分析

經濟系統(tǒng)的演化表現(xiàn)為虛擬經濟與實體經濟“二象”間的對偶轉換和變化過程,即虛擬經濟與實體經濟的相互作用和影響。

(一)虛擬經濟與實體經濟關系的“熱氣球”模型演化方程

對于實體經濟與虛擬經濟關系的上述“熱氣球模型”,本文使用Lotka-Volterra二維系統(tǒng)演化模型進一步分析。

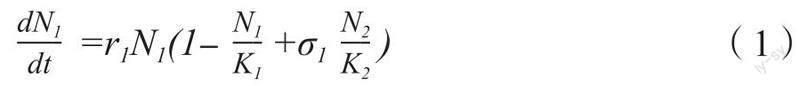

實體經濟與虛擬經濟構成一個相互作用的二維“二象”系統(tǒng)。以N代表實體經濟的規(guī)模,r為實體經濟根據(jù)自有資金發(fā)展時的固有增長率,K是在技術條件不變的條件下,由于受自有資金及市場規(guī)模等因素影響,實體經濟發(fā)展所可能達到的最大規(guī)模。基于上述實體經濟與虛擬經濟關系及經濟系統(tǒng)特點的分析,依據(jù)Lotka-Volterra模型可以得到如下的實體經濟系統(tǒng)演化方程:

(1-N/K)反映了由于實體經濟對各種有限資源的消耗及市場的日趨飽和對實體經濟增長所起的阻滯作用。N/K可解釋為相對于K而言,實體經濟規(guī)模增加所需的單位資源或資本量的大小。σ表示單位虛擬經濟提供給實體經濟的貢獻乘數(shù),顯然σ可正可負。K的意義與K相同,表示虛擬經濟的最大可能規(guī)模,它受實體經濟和社會資本的支持以及市場規(guī)模、市場信心等因素的影響。

對于虛擬經濟發(fā)展而言,其以實體經濟為生存的條件。設N代表虛擬經濟的規(guī)模,其增長率為r。此外,公眾基于良好預期(用參數(shù)r表示)所形成的對虛擬經濟的信心是虛擬經濟發(fā)展的重要基礎。當虛擬經濟得到實體經濟的支持時,會促進其規(guī)模的增長,于是,虛擬經濟規(guī)模的演化方程為:

(1)當r=0時,平衡點P(0,0)為不穩(wěn)定點,意味著虛擬經濟和實體經濟都不存在;P (0,KK)意味著由于公眾良好的預期與信心(此時r≠0),虛擬經濟即使沒有實體經濟的幫助,仍然可以存在,其規(guī)模為KK,表現(xiàn)為純粹的符號經濟、“泡沫經濟”,整個經濟系統(tǒng)是不穩(wěn)定的。當社會公眾對虛擬經濟完全喪失信心時(r=0),虛擬經濟的最大規(guī)模為-K,意味著虛擬經濟根本不可能存在,只有理論上的規(guī)模-K;P (K,0)意味著實體經濟即使沒有虛擬經濟的幫助,實體經濟仍然可以獨立存在,但其規(guī)模最大只能為K,整個系統(tǒng)也是缺乏穩(wěn)定的。

(4)當σ<0,σ<0時,此時虛擬經濟與實體經濟是互相制約的關系。

(三)虛擬經濟與實體經濟“熱氣球”模型仿真實驗分析

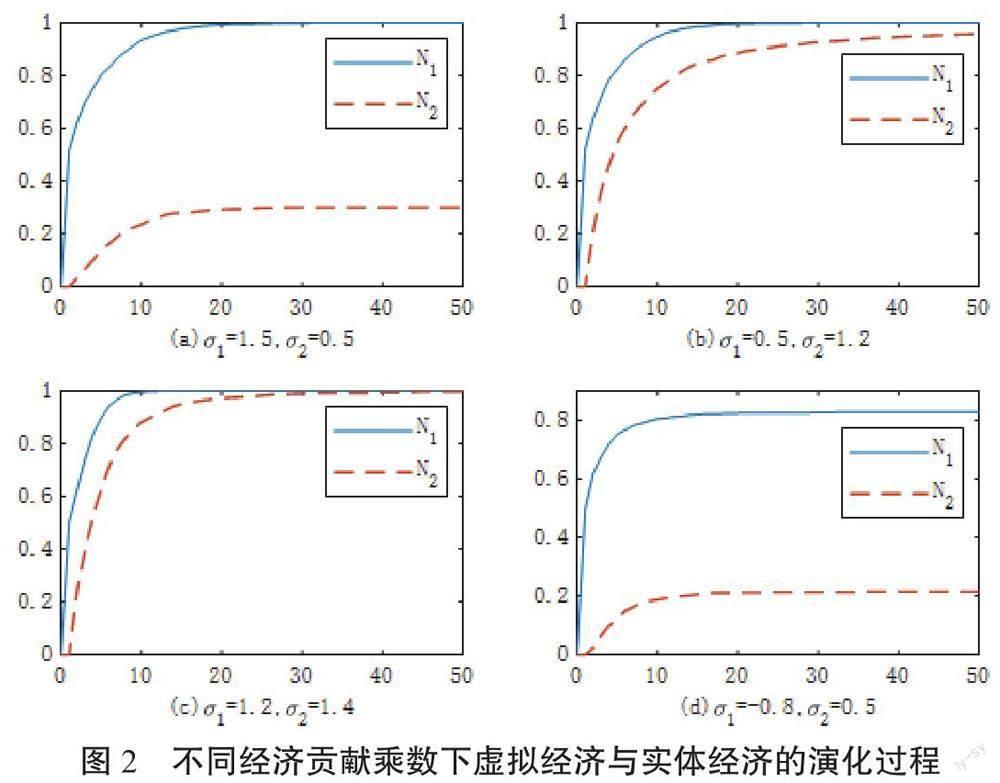

為進一步揭示不同因素對演化過程的影響,本文采用Matlab 2022b軟件對虛擬經濟與實體經濟“熱氣球”模型進行數(shù)值仿真,分析影響實體經濟與虛擬經濟增長的關鍵因素與演化規(guī)律。首先對模型主要參數(shù)進行賦值,“熱氣球”模型中的實體經濟和虛擬經濟潛在最大規(guī)模設置為K=2000,K=2000,演化周期為t=50,分別討論模型中的經濟貢獻乘數(shù)σ和σ、經濟增長率r和r、公眾心理預期r等因素的影響作用,對實體經濟與虛擬經濟演化的規(guī)模、演化拐點等進行分析,揭示影響演化過程的關鍵因素。其中,橫坐標為演化時間,縱坐標為當期經濟規(guī)模與最大規(guī)模的比值。

1.實體經濟與虛擬經濟貢獻乘數(shù)σ和σ對演化過程的影響

設置r=r=0.5,r=0.8,分別對σ和σ進行賦值,分析不同情景下實體經濟與虛擬經濟的演化規(guī)律。不同經濟貢獻乘數(shù)下的虛擬經濟與實體經濟演化過程如圖2所示。對比圖2(a)和2(b),可以發(fā)現(xiàn)實體經濟貢獻乘數(shù)σ對虛擬經濟發(fā)展起到的關鍵作用。當σ=0.5時,實體經濟對虛擬經濟的推動作用較弱,此時虛擬經濟的演化規(guī)模只能達到較低水平,且演化拐點在演化初期便出現(xiàn)。圖2(b)、2(c)則顯示出實體經濟的穩(wěn)健性,即使缺乏虛擬經濟的刺激與推動,實體經濟仍然可以獨立存在,這與之前的推論一致。當經濟貢獻乘數(shù)σ和σ都處于較高水平時,圖2(c)顯示出經濟發(fā)展的理想情況,即實體經濟和虛擬經濟都達到高速發(fā)展的水平,兩者相得益彰。此外,σ表示單位虛擬經濟提供給實體經濟的貢獻,當σ<0時,此時虛擬經濟給實體經濟帶來沖擊。這不僅制約了實體經濟的發(fā)展規(guī)模,更通過虛擬經濟與實體經濟關系的二象性“熱氣球”模型反噬虛擬經濟自身,造成虛擬經濟規(guī)模的下降。

2.實體經濟與虛擬經濟增長率r和r對演化過程的影響

設置σ=σ=0.7,r=0.8,分別對r和r進行賦值,分析不同情景下實體經濟與虛擬經濟的增長率對演化過程的影響,結果如圖3所示。對比圖3(a)、3(b)、3(d),可以發(fā)現(xiàn)實體經濟增長率的雙重影響,較低的實體經濟增長率不僅阻礙了實體經濟的發(fā)展,同樣不利于虛擬經濟的增長,造成經濟增速緩慢。分析3(a)、3(b)、3(c)可以總結出虛擬經濟增速的影響,即虛擬經濟增速主要作用于虛擬經濟本身,對實體經濟的影響主要在演化拐點上,虛擬經濟增速降低影響了實體經濟增長的拐點時間。此外,通過分析圖3(a)、3(d),可以總結出經濟增速主要影響實體經濟和虛擬經濟的演化拐點。經濟規(guī)模演化的拐點意味著經濟規(guī)模演化達到均衡狀態(tài)的時間。同樣的經濟規(guī)模下,經濟規(guī)模增速r和r較低時,需要更多的時間達到演化均衡狀態(tài)。

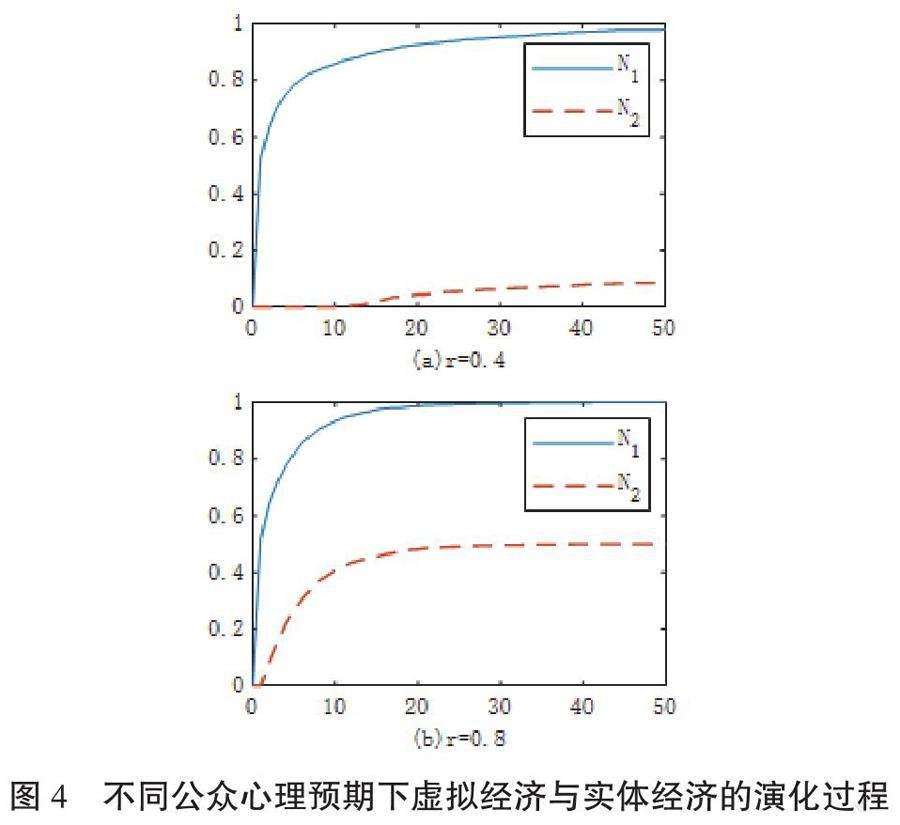

3.公眾對虛擬經濟的良好預期r對演化過程的影響

設置σ=σ=0.7,r=r=0.5,對公眾心理預期作用進行仿真,探究不同公眾心理預期下虛擬經濟與實體經濟的演化過程,結果如圖4所示。公眾對虛擬經濟的心理預期可以產生多方面的影響。一方面,當公眾對虛擬經濟的預期較為悲觀時,虛擬經濟的發(fā)展受到極大的限制。圖4(a)顯示了公眾心理預期悲觀時,演化初期虛擬經濟出現(xiàn)的“零增長”現(xiàn)象。此情景下,即使達到演化后期均衡階段,虛擬經濟的規(guī)模仍舊處于較低水平。相反,當公眾對虛擬經濟的預期呈現(xiàn)積極樂觀的態(tài)度時,虛擬經濟的發(fā)展得到了顯著增強。具體表現(xiàn)為演化拐點提前,且演化規(guī)模大幅提高。同樣,公眾對于虛擬經濟的心理預期也通過兩種經濟體系的鏈接關系作用于實體經濟,不僅刺激實體經濟更早達到拐點,同時演化規(guī)模也有相應提升。

(四)虛擬經濟與實體經濟“二象”規(guī)模演化數(shù)量關系的理論命題

根據(jù)上面的分析,虛擬經濟與實體經濟是既對立又統(tǒng)一的“二象性”關系,對立是指虛擬經濟是不同于實體經濟的一個獨立的經濟形態(tài)(虛象),統(tǒng)一是指虛擬經濟與實體經濟(實象)的互動性,二者存在著自組織關系。實體經濟的發(fā)展、經濟機制運行效率的提高,均與虛擬經濟的發(fā)展密切相關,但虛擬經濟的發(fā)展應該以實體經濟為基礎,不能完全獨立于實體經濟之外,損害實體經濟的發(fā)展。虛擬經濟與實體經濟在數(shù)量上應該存在內在的比例要求。

關于虛擬經濟與實體經濟的發(fā)展,徐國祥、劉曉欣、王謙、馬紅、劉金全等通過計量模型定量分析了虛擬經濟和實體經濟在規(guī)模上存在的相互影響,提出實體經濟與虛擬經濟應該協(xié)調發(fā)展,但并沒有提出虛擬經濟和實體經濟演化數(shù)量上的確定關系。李艷芬與榮兆梓認為,虛擬經濟應該存在一個規(guī)模邊界,當虛擬經濟在規(guī)模限度內時,能較好地服務實體經濟,而一旦超過適度規(guī)模邊界,將導致與實體經濟發(fā)展的矛盾。

以西方國家的發(fā)展為例。西方發(fā)達國家自20世紀80年代以來已相繼實現(xiàn)金融自由化,金融市場化程度不斷提高,金融資產總量迅速膨脹,目前均已大幅度超過本國的GDP。2000年底,全球虛擬經濟的總量已達160萬億美元,其中股票市值和債券余額約為65萬億美元,金融衍生工具柜臺交易額約為95萬億美元,而當年各國國內生產總值的總和只有約30萬億美元,即虛擬經濟的規(guī)模已達實體經濟的5倍。2018年底, 全球GDP總量約80多萬億美元,而股票、期貨、債券卻超過了3000萬億美元,虛擬經濟規(guī)模是實體經濟的37倍多。我國在2011年至2016年間實體經濟在國民經濟中的占比下降了7.4%,實體經濟核心部分占比也下降了將近2.0%,而虛擬經濟的占比卻提高了2.8%。

在金融資產規(guī)模迅速擴張的同時,GDP并沒有隨之快速增長,其增長速度反而有所下降,就會引發(fā)嚴重的經濟危機,如歐洲在20世紀90年代引發(fā)了貨幣危機,日本則產生了嚴重的泡沫經濟現(xiàn)象;一些發(fā)展中國家如泰國、馬來西亞等在實體經濟實力不強、結構性問題突出的情況下,相繼開放金融市場,企圖通過金融完全自由化、依靠虛擬經濟的快速發(fā)展刺激實體經濟的持續(xù)增長,引發(fā)了泡沫經濟并導致了一系列金融危機。

由此,本文根據(jù)馬克思主義政治經濟學基本原理,依據(jù)虛擬經濟與實體經濟二者之間存在的“二象”關系、自組織關系可以推斷,虛擬經濟與實體經濟之間的演化在數(shù)量上存在一定的度(閾值)。本文進一步提出一個關于虛擬經濟與實體經濟演化的數(shù)量關系命題:經濟系統(tǒng)中呈現(xiàn)對偶二象關系、處于自組織動態(tài)平衡的虛擬經濟與實體經濟的規(guī)模之間存在著內在數(shù)量關系。

虛擬經濟與實體經濟規(guī)模之間內在的數(shù)量關系反映的是二者之間內在的結構性規(guī)律,是衡量虛擬經濟與實體經濟之間是否處于穩(wěn)定(動態(tài)均衡)狀態(tài)的根本性數(shù)量指標。當嚴重背離這一恒定的數(shù)量關系時,無論虛擬經濟還是實體經濟都會發(fā)生問題(失穩(wěn))。因此,需要圍繞這一數(shù)量關系來平衡、穩(wěn)定和協(xié)調虛擬經濟與實體經濟的發(fā)展,保持整個經濟系統(tǒng)的穩(wěn)定(穩(wěn)態(tài))。

顯然,經濟系統(tǒng)處于穩(wěn)態(tài)時,實體經濟與虛擬經濟二者之間的數(shù)量關系之比并不正好等于K和K之比,還有一個取決于σ、σ和r的系數(shù)R。σ、σ和r的大小具有不確定性,特別是r主觀性特別強,波動性與差異性大,如何確定它們的水平是一個復雜的問題。

現(xiàn)實中,如何衡量“熱氣球”模型中虛擬經濟與實體經濟規(guī)模“二象”演化存在的數(shù)量關系,是一個需要深入研究的經濟學課題。目前,對實體經濟規(guī)模的統(tǒng)計核算已經有了一系列成熟的辦法和指標,但用什么樣的指標去衡量虛擬經濟的健康程度則存在相當大的爭議。因此,從二象性關系出發(fā),針對虛擬經濟的特點,進行虛擬經濟統(tǒng)計核算方法的研究,準確度量虛擬經濟與實體經濟發(fā)展數(shù)量上的安全性是完全必要的。

四、結語

綜上所述,可以對虛擬經濟與實體經濟的關系總結如下:

(1)虛擬經濟與實體經濟是經濟系統(tǒng)的二象,具有非線性、自組織、亞穩(wěn)性、高風險性和寄生性。虛擬經濟與實體經濟之間的“二象”對偶關系及“熱氣球”結構模型要求我們必須對它們進行很好的協(xié)調處理,即依據(jù)二者之間數(shù)量關系均衡發(fā)展的原則,彼此在發(fā)展速度上、發(fā)展規(guī)模上都應該相互兼顧。

(2)由于處于“二象”對偶關系中的“虛象”往往大于“實象”,即虛擬經濟的規(guī)模常常大于實體經濟的規(guī)模,虛擬經濟與實體經濟之間的穩(wěn)定關系主要靠虛擬經濟的穩(wěn)定來維持。因此,確保經濟系統(tǒng)安全,重點是防范虛擬經濟帶來的風險。

(3)處理好金融創(chuàng)新和金融監(jiān)管的關系、儲蓄和消費的關系。金融創(chuàng)新應該與實體經濟的發(fā)展聯(lián)系在一起,應該為企業(yè)生產服務,要圍繞生產要素、消費要素來創(chuàng)新,絕不能為創(chuàng)新而創(chuàng)新。

(4)虛擬經濟的發(fā)展歸根到底必須與實體經濟相協(xié)調,絕不能因為虛擬經濟出現(xiàn)的問題而影響實體經濟的發(fā)展。那種認為“現(xiàn)代金融危機是虛擬經濟的危機”,“應該徹底消除虛擬經濟、專注發(fā)展實體經濟”等觀點都是失之偏頗的。只有虛擬經濟與實體經濟保持正常的、平衡的、協(xié)調的關系,整個經濟系統(tǒng)才能穩(wěn)定、平衡地發(fā)展。

注釋:

(1) 楊曉光、高昊宇:《以全方位監(jiān)管有效防范化解金融風險》,《中國經濟時報》2023年11月29日。

(2) 陳雨露:《數(shù)字經濟與實體經濟融合發(fā)展的理論探索》,《經濟研究》2023年第9期。

(3) 葉祥松、晏宗新:《當代虛擬經濟與實體經濟的互動——基于國際產業(yè)轉移的視角》,《中國社會科學》2012年第9期。

(4) 劉曉欣、田恒:《虛擬經濟與實體經濟的關聯(lián)性——主要資本主義國家比較研究》,《中國社會科學》2021年第10期;蘇治、方彤、尹力博:《中國虛擬經濟與實體經濟的關聯(lián)性——基于規(guī)模和周期視角的實證研究》,? 《中國社會科學》? 2017年第8期。

(5)(21) 成思危:《虛擬經濟的基本理論及研究方法》,《管理評論》2009年第1期。

(6) 馬克思:《資本論》第3卷,人民出版社1975年版,第525—670頁。

(7) 洪銀興、葛揚編:《〈資本論〉的現(xiàn)代解析(修訂版)》,經濟科學出版社2011年版,第350頁。

(8) 程薇瑾:《總量視角下虛擬經濟與實體經濟的協(xié)調發(fā)展》,《山西財經大學學報》2022年第S1期。

(9) 張前程:《虛擬經濟對實體經濟的非線性影響:“相生”抑或“相克”》,《上海經濟研究》2018年第7期。

(10)(12) 李曉西、楊琳:《虛擬經濟、泡沫經濟與實體經濟》,《財貿經濟》2000年第6期。

(11)(15) 范如國:《混沌與金融危機》,《武漢水利電力大學學報》(社會科學版)2000年第4期。

(13) 劉駿民、伍超明:《虛擬經濟與實體經濟關系模型——對我國當前股市與實體經濟關系的一種解釋》,《經濟研究》2004年第4期。

(14) 龍小寧:《科技創(chuàng)新與實體經濟發(fā)展》,《中國經濟問題》2018年第6期。

(16) 許國志主編:《系統(tǒng)科學》,上海科技教育出版社2000年版,第189頁。

(17) D. Valenti, G. Fazio, B. Spagnolo, Stabilizing Effect of Volatility in Financial Markets, Physical Review E, 2018, 97(6), p.062307.

(18) D. C. Krakauer, Symmetry–Simplicity, Broken Symmetry–Complexity, Interface Focus, 2023, 13(3), p.20220075.

(19) 王永欽、高鑫、袁志剛、杜巨瀾:《金融發(fā)展、資產泡沫與實體經濟:一個文獻綜述》,《金融研究》2016年第5期。

(20) 張凱豐、宋永華、張曉旭:《虛擬經濟沖擊、產業(yè)政策扶持與實體經濟高質量發(fā)展——基于動態(tài)隨機一般均衡模型的研究》,《宏觀經濟研究》2023年第5期。

(22) 徐飛、高隆昌:《二象對偶空間與管理學二象論——管理科學基礎探索》,科學出版社2005年版,第160頁。

(23) 鄭維敏:《正反饋》,清華大學出版社1998年版,第50、355頁;劉曉斌:《企業(yè)與商業(yè)銀行關系模型研究》,《系統(tǒng)工程》2002年第1期。

(24) 徐國祥、張靜昕:《中國實體經濟與虛擬經濟協(xié)調發(fā)展水平的區(qū)域異質性研究》,《數(shù)理統(tǒng)計與管理》2022年第4期。

(25) 劉曉欣、張耀:《中國區(qū)域經濟增長的空間分布與空間關聯(lián)——基于實體經濟與虛擬經濟的視角》,《經濟理論與經濟管理》2020年第6期。

(26) 王謙、董艷玲:《中國實體經濟發(fā)展的地區(qū)差異及分布動態(tài)演進》,《數(shù)量經濟技術經濟研究》2018年第5期。

(27) 馬紅、王元月、劉丹丹:《虛擬經濟發(fā)展、虛擬經濟與實體經濟的協(xié)調發(fā)展對企業(yè)投資行為的影響研究》,《中國管理科學》2016年第S1期。

(28) 劉金全:《虛擬經濟與實體經濟規(guī)模之間關聯(lián)性的計量檢驗》,《中國社會科學》2004年第4期。

(29) 李艷芬、榮兆梓:《虛擬經濟自增長機制及適度規(guī)模邊界——基于勞動價值論視角》,《財經科學》2022年第10期。

(30) 成思危:《虛擬經濟探微》,《南開學報》2003年第2期。

(31) 黃群慧:《扎實推進實體經濟從高速增長轉向高質量發(fā)展》,《光明日報》2018年1月16日。

(32) P. Alba, A. Bhattacharya, S. Claessens, et al., Volatility and Contagion in a Financially Integrated World: Lessons from East Asia’s Recent Experience, Asia-Pacific Financial Deregulation, Routledge, 2002, pp.9-65.

(33) 閆坤、汪川:《“失去”的日本經濟:事實、原因及啟示》,《日本學刊》2022年第5期。

(34) 王聰、張鐵強:《經濟開放進程中金融危機沖擊比較研究》,《金融研究》2011年第3期。

作者簡介:范如國,武漢大學經濟與管理學院教授、博士生導師,湖北武漢,430072;謝驍,武漢大學經濟與管理學院博士研究生,湖北武漢,430072。

(責任編輯 李燈強)