數字能力、數字金融能力與家庭消費

王亞柯 王一瑋

摘要:近年來我國數字經濟蓬勃發展,對居民家庭的消費產生了重要影響,居民個體的數字能力與數字金融能力決定了家庭能否享受數字經濟發展紅利。利用中國家庭金融調查(CHFS)數據,使用雙向固定效應模型可以實證分析數字能力與數字金融能力對家庭消費水平的影響。實證研究結果表明,數字能力和數字金融能力對家庭消費具有顯著的促進作用。從機制分析的結果看,收入效應、網購與緩解流動性約束是數字能力與數字金融能力促進消費水平提升的渠道。異質性分析結果顯示,數字金融能力可以顯著促進消費升級,但是數字能力的影響并不顯著,數字能力與數字金融能力均對農村和低收入家庭的消費水平提升影響更大。因此,一方面要加大政策支持力度發展新基建,為發展數字經濟提供基礎設施保障。另一方面,加強對數字金融尤其是數字消費金融的監管,保護消費者權益,發揮數字金融對居民家庭消費增長和消費升級的促進作用。

關鍵詞:數字經濟;數字能力;數字金融能力;家庭消費

基金項目:國家社會科學基金一般項目“脫貧農戶經濟脆弱性的成因、測度及減緩路徑研究”(23BJY153);北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心重點項目“完善社會保障再分配促進共同富裕研究”(22LLYJB035)

中圖分類號:F49 文獻標識碼:A 文章編號:1003-854X(2024)02-0038-08

一、引言

黨的二十大明確提出,加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。但一直以來,我國居民消費率長期走低。國家統計局數據顯示,我國居民消費率長期徘徊在40%左右,近年來還有所下降,2021年消費率僅為38.4%。這一數據遠低于同期世界平均的居民消費率55%。居民消費不足是制約我國經濟高質量發展的重要因素。

與此同時,近年來,以數字技術為核心驅動力,以現代信息網絡為重要載體的數字經濟正處于快速發展階段。2021年底,我國數字經濟規模達到45.5萬億元,占GDP比重達到39.8%,已經成為國民經濟中最為核心的增長極之一。數字經濟的發展依托于互聯網技術,我國互聯網普及率持續提高。根據國家統計局數據,我國網民規模在2002年僅為5910萬人,2021年則高達10.32億人,互聯網普及率也從2002年的4.6%增長為2021年的73.0%。同時,數字技術與金融相結合的數字金融也得到了快速發展,居民不僅可以在互聯網上搜尋獲得各種信息,也可以采用移動支付進行網上購物等活動。2010—2022年,全國網上零售額從4980億元上升至13.79萬億元,年復合增長率超過31.9%。可以看出,數字經濟可能成為擴大內需、釋放消費潛力的重要抓手,在提升消費總量、助推消費升級等方面發揮重要作用。基于此,深入研究數字經濟對我國居民家庭消費的作用和影響,具有非常重要的理論和現實意義。

基于此,本文利用中國家庭金融調查(CHFS)數據,使用雙向固定效應模型檢驗數字能力與數字金融能力對家庭消費的影響及其作用機制。本文可能的邊際貢獻在于:第一,同時考察了數字能力與數字金融能力對居民家庭消費的促進作用。第二,機制分析同時驗證了收入效應、網購與緩解流動性約束是數字能力與數字金融能力促進消費水平提高的渠道。第三,本文證實了數字金融能力是一種比數字能力更高級的能力,在數字能力對消費水平的影響中發揮了正向的調節效應。第四,異質性分析結果顯示,數字金融能力可以顯著促進消費升級。

二、文獻綜述與理論分析

互聯網使用是數字能力的主要構成因素,較多文獻探討了互聯網使用對家庭消費的影響。已有國外研究認為,互聯網使用對于家庭消費具有正向的促進作用。在國內,部分學者采用宏觀數據進行實證分析,發現互聯網發展水平與普及程度對于居民消費具有顯著的促進作用。祝仲坤和冷晨昕利用微觀住戶調查數據進行研究,發現互聯網促進了農村家庭的消費水平,且互聯網的影響隨著年齡增加而減小。楊光等認為互聯網提高了家庭整體消費水平,并對各消費分類進行了估計,發現其對食品消費、衣著消費和文娛消費等具有顯著的促進作用。另外,李旭洋等發現,互聯網增加了家庭的享受型和發展型消費,且此效應對高收入家庭和農村家庭更明顯。祝仲坤研究發現互聯網技能會顯著提高農村家庭的平均消費傾向與文娛消費傾向,優化了消費結構,并顯著降低了恩格爾系數。

還有學者分析了數字金融對于家庭消費的影響。數字金融發展可以顯著促進居民消費,并通過緩解流動性約束與支付便利性兩種途徑實現。張勛等認為,數字金融因其支付便利性促進家庭消費,并排除了緩解流動性約束等機制。龍海明等提出,數字金融雖然促進了我國居民家庭消費的增長,但也加大了低收入和低文化程度者等弱勢群體與主流群體的消費差距,形成了一定的數字鴻溝。

數字能力和數字金融能力是新概念,有關研究尚處于起步階段。已有國外研究認為,數字能力是居民人力資本的組成部分。臧敦剛等認為數字能力是居民利用數字技術為自身創造經濟效益的能力,并發現其對農民增收的促進作用。有關數字金融能力的定義,國外學者認為,數字金融能力是具有數字支付和網銀的相關知識,以及對數字金融風險的深刻認識與控制能力。國內研究方面,羅煜和曾戀云將數字金融能力定義為家庭使用數字金融產品和服務,并探討了數字金融能力的減貧效應。司傳寧等將數字金融能力定義為家庭金融素養與使用數字產品技能的結合,并認為其對家庭收入多樣化和消費升級具有促進作用。

數字能力的基礎是互聯網使用。首先,互聯網提高了居民收入,而收入是消費的決定性因素。其次,在網購中,通過互聯網搜索可以降低交易成本,帶來價格下降,并促進家庭消費的提高。最后,互聯網促進了家庭參與數字支付與數字信貸,提高了家庭杠桿率,緩解了家庭的流動性約束,進而促進消費。基于此,提出如下研究假說:

H1:數字能力有助于提高居民消費水平。

數字金融可以通過多種渠道促進家庭消費。首先,數字金融發展促進了家庭創業和收入提高。其次,數字支付工具如“支付寶”“微信支付”等,方便家庭參與網購支付,極大提高了家庭的支付便利性。而現金的持有和支取成本減少,會促進消費者消費增加。最后,數字金融可以緩解消費者的流動性約束,使其進行跨期平滑,釋放被流動性壓抑的消費需求。基于此,本文提出如下研究假說:

H2:數字金融能力有助于提高居民消費水平。

三、數據來源與模型設定

(一)數據來源

本文所使用的數據來自于2015年、2017年和2019年中國家庭金融調查以及北京大學數字金融研究中心發布的《北京大學數字普惠金融指數2011—2020》。北京大學數字普惠金融指數由北京大學數字金融研究中心和螞蟻金服集團聯合推出,是目前中國已有數字金融指數中最具代表性的指數。本文將省份層面的北京大學數字普惠金融指數與CHFS家庭數據合并,并對數據進行面板平衡化處理,在清洗和剔除缺失值和異常值后,最終得到24639個有效樣本。

(二)模型設定

本文建立了數字能力、數字金融能力對家庭消費水平影響的實證模型。家庭消費水平為被解釋變量,數字能力、數字金融能力為解釋變量。為了檢驗數字能力對家庭消費水平的影響,本文使用如下雙向固定效應模型進行估計:

Consumption=α+αDC+αX+δ+θ+ε (1)

其中,Consumption為被解釋變量。DC為家庭的數字能力,X為控制變量,包括戶主、家庭和地區特征變量,δ表示家庭固定效應,θ表示年份固定效應, ε為隨機誤差項。系數α衡量數字能力對家庭消費水平的影響。

為了檢驗數字金融能力對家庭消費水平的影響,本文使用如下雙向固定效應模型進行估計:

Consumption=β+βDFC+βX+σ+τ+μ (2)

其中,Consumption為被解釋變量。DFC為家庭的數字金融能力,X為控制變量,包括戶主、家庭和地區特征變量,σ表示家庭固定效應,τ表示年份固定效應,μ為隨機誤差項。系數β衡量數字金融能力對家庭消費水平的影響。

(三)變量界定

1.核心解釋變量

本文的解釋變量是家庭的數字能力與數字金融能力。本文選用家庭是否使用數字設備作為家庭數字能力的代理變量。基于數據可得性,為了計算家庭的數字金融能力,本文從問卷中選取了如下三個指標來衡量家庭的數字金融能力:“使用數字支付”代表受訪家庭會使用網銀或移動支付,家庭具有數字支付能力;“持有數字理財”代表受訪家庭持有互聯網理財產品,家庭具有數字理財與投資能力;“參與數字信貸”代表家庭在經營或購買住房時通過數字金融渠道進行借貸,這些渠道包括互聯網小額貸款、消費金融等。本文使用熵值法,通過已選取的指標計算家庭的數字金融能力指數。

2.被解釋變量

本文的被解釋變量是家庭的消費水平。我們將家庭消費水平界定為家庭生活消費的總支出,并以家庭生活消費支出對數作為其消費水平的代理變量。

3.控制變量

本文選擇的控制變量包括:(1)戶主特征變量:戶主性別,男性取1,女性取0;戶主年齡;戶主受教育年限;戶主的婚姻狀況,已婚取1,否則取0;戶主的政治身份,黨員取1,否則取0;戶主的健康水平,根據問卷的五個選項,從最差到最好分別取1到5;戶主的風險偏好,根據問卷的五個選項,從最厭惡風險到最偏好風險分別取1到5。(2)家庭特征變量:家庭收入水平,加1取對數;家庭總資產水平,加1取對數;是否負債,是取1,否則取0;是否自有住房,有自有住房取1,否則取0;家庭規模;少兒撫養比,家庭中16歲以下人口占家庭人口的比例;老人撫養比,家庭中60歲以上人口占家庭人口的比例。(3)地區特征變量:省級數字普惠金融指數,來自北京大學數字金融研究中心發布的《北京大學數字普惠金融指數2011—2020》。

(四)描述性統計

數字金融能力指標的描述性統計如表1所示。從整體數據上看,使用數字支付的家庭有35.43%,有7.16%的家庭持有數字理財,只有0.26%的家庭參與數字信貸。從時間上看,數字支付的普及速度較快,截至2019年,使用數字支付的家庭已達到56.07%,相較于2015年增長了35.18%。數字理財與數字信貸并沒有十分普及,仍具有較大的發展空間;截至2019年,分別有7.98%和0.86%的家庭持有數字理財和參與數字信貸。

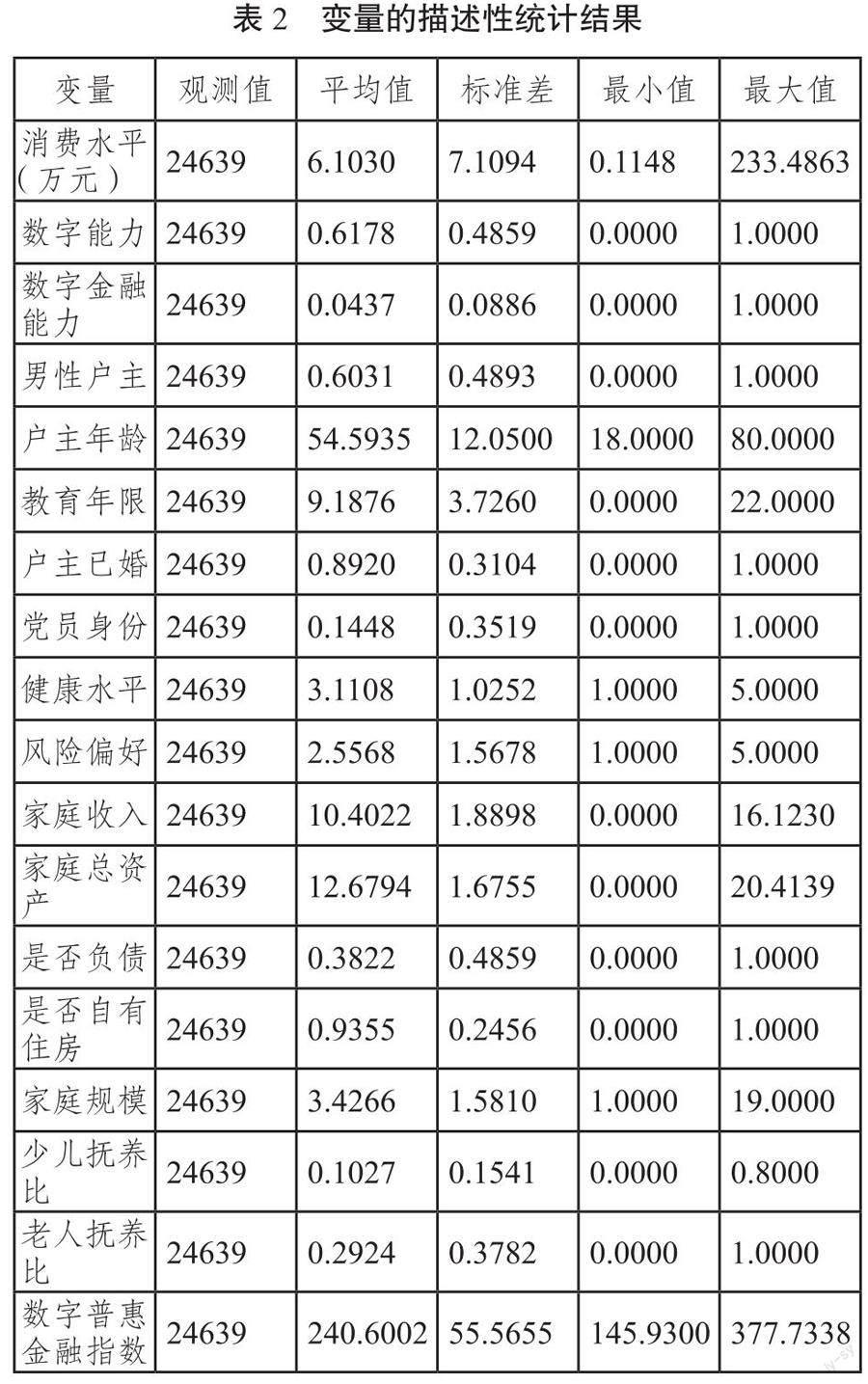

本文研究樣本的描述性統計結果如表2所示。從戶主特征變量來看,60%受訪戶戶主為男性,其平均年齡為54.5935歲,且89.20%已婚,14.48%具有黨員身份。從受教育程度來看,受訪戶戶主的平均受教育年限為9.1876年,約為高中水平。從健康水平和風險偏好來看,受訪戶戶主的平均健康水平為一般,平均風險偏好中等。從家庭特征變量來看,樣本家庭的收入和總資產對數的平均值分別為10.4022和12.6794,38.22%的家庭有負債,93.55%的家庭有住房。從家庭規模上看,樣本家庭的平均規模為3.4266,少兒和老人占比分別為10.27%和29.24%。從地區特征變量上看,樣本省級數字普惠金融指數的平均值為240.6002。

四、實證分析

(一)數字能力對家庭消費水平的影響

本文使用雙向固定效應模型估計了數字能力對家庭消費水平的影響,回歸結果如表3第(1)—(4)列所示。在第(1)列,沒有把控制變量納入回歸,系數為0.1044且在1%水平上顯著。第(2)—(4)列分別加入并控制了戶主特征變量、家庭特征變量和地區特征變量,數字能力的系數均為正且在1%水平上顯著。以第(4)列為例,數字能力的系數為0.0634且在1%水平上顯著。這表明,數字能力對家庭消費水平具有顯著的正效應,假說H1得到驗證。

控制變量方面,絕大多數控制變量對于家庭消費具有顯著的影響。性別對家庭消費水平的效應不顯著。年齡對家庭消費水平具有顯著的負效應。受教育水平的系數顯著為正,這是因為受教育水平較高的家庭可能擁有較高的收入。已婚家庭的消費水平更高,這可能是因為其家庭規模較大,有更多的家庭負擔。黨員身份和健康水平對家庭消費水平的影響并不顯著。風險偏好對家庭消費水平的影響顯著為正,這可能是因為偏好風險的家庭儲蓄意識薄弱,容易沖動消費。可以看到收入與資產對家庭消費水平的影響為正,即隨著家庭收入或資產的增加,家庭消費水平提高。是否負債對家庭消費水平具有顯著的正效應,這可能是因為家庭通過負債進行了跨期平滑。是否自有住房對于家庭消費水平具有顯著的負效應,這可能是在部分家庭產生了“房奴效應”,其背負的住房貸款對消費產生了擠出。家庭規模對于家庭消費水平具有顯著的正效應,這是因為家庭成員共同生活產生了較多的日常支出。少兒撫養比對家庭消費水平的影響并不顯著,但是老人撫養比對家庭消費的影響顯著為負,這可能是因為老年人生活較為拮據。地區數字金融發展對消費的效應顯著為正。

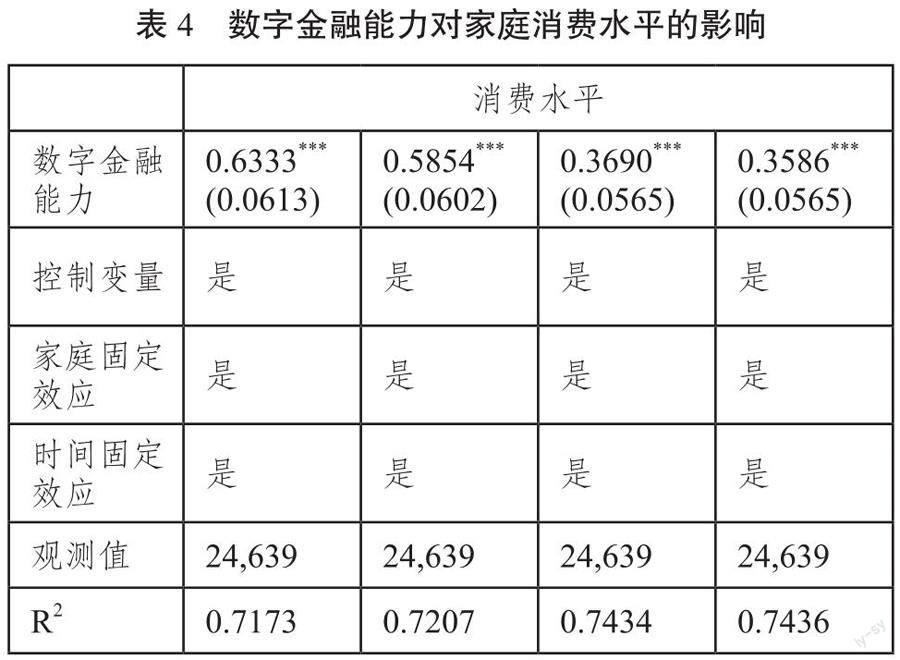

(二)數字金融能力對家庭消費水平的影響

本文使用雙向固定效應模型估計了數字金融能力對家庭消費水平的影響,回歸結果如表4第(1)—(4)列所示。在第(1)列,沒有把控制變量納入回歸,系數為0.6333且在1%水平上顯著。第(2)—(4)列分別加入并控制了戶主特征變量、家庭特征變量和地區特征變量,數字能力的系數均為正且在1%水平上顯著。以第(4)列為例,數字能力的系數為0.3586且在1%水平上顯著。這表明,數字金融能力對家庭消費水平具有顯著的正效應。假說H2得到驗證。控制變量方面,絕大多數控制變量對消費水平的影響與表3一致。

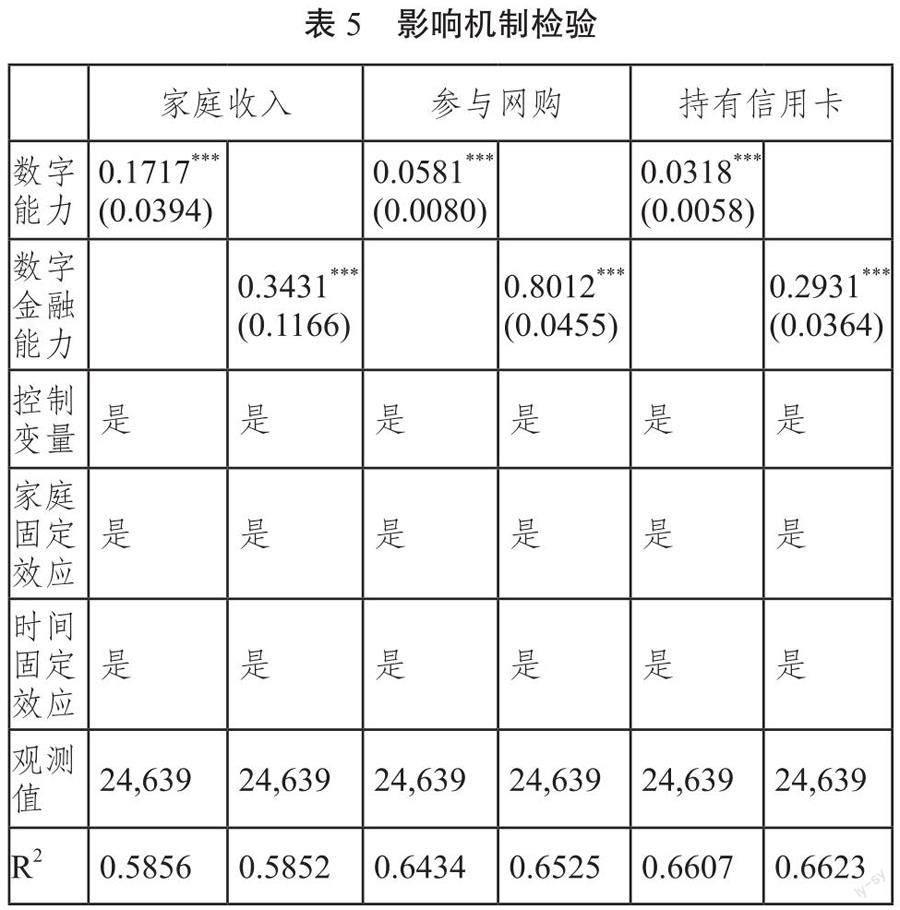

(三)影響機制檢驗

本文借鑒江艇的研究,檢驗數字能力、數字金融能力對家庭消費水平影響的機制。

本文檢驗的第一個機制是收入效應,選取了家庭收入的對數作為中介變量進行回歸,表5第(1)—(2)列匯報了估計結果。估計結果顯示,數字能力、數字金融能力均對家庭收入具有顯著的正效應。收入是消費的基礎,數字能力、數字金融能力通過提高家庭收入促進了家庭消費水平提高。

本文檢驗的第二個機制是網購,選取了家庭是否網購作為中介變量進行回歸。表5第(3)—(4)列匯報了估計結果。估計結果顯示,數字能力、數字金融能力均對家庭參與網購具有顯著的正效應。網購傳遞了更多的信息,降低了家庭的購物成本,或者讓家庭更容易搜尋到滿意的商品和服務,進而促進消費。因此,數字能力、數字金融能力通過促進家庭參與網購促進了家庭消費水平提高。

本文檢驗的第三個機制是流動性約束。因為信用卡可以緩解家庭的流動性約束,本文選取了家庭是否持有信用卡作為中介變量進行回歸,表5第(5)—(6)列匯報了估計結果。估計結果顯示,數字能力、數字金融能力均對家庭持有信用卡具有顯著的正效應。信用卡可以給家庭提供短期信貸,緩解家庭的流動性約束,使得家庭可以進行跨期平滑,進而促進消費。因此,數字能力、數字金融能力通過緩解家庭流動性約束促進了家庭消費水平提高。

(四)數字能力與數字金融能力的交互效應

本文構建了兩個模型。模型1同時把數字能力和數字金融能力納入回歸。由于擁有數字金融能力的家庭一定擁有數字能力,同時加入二者以及交互項會產生共線性問題,因此,在模型2中,僅把數字能力和交互項納入回歸,交互項的系數可以解釋為數字金融能力對數字能力的調節效應。回歸結果如下表6所示。表6第(1)列顯示,數字能力與數字金融能力的系數均為正,且在1%水平顯著。這說明,數字能力與數字金融能力的內涵不同,二者均對家庭消費具有正效應,且數字金融能力的效應更強。表6第(2)列展示了數字金融能力對數字能力的調節效應,數字能力和交互項的系數均為正且在1%水平顯著,這說明,同樣具有數字能力的家庭,數字金融能力會進一步促進家庭消費。

五、穩健性檢驗

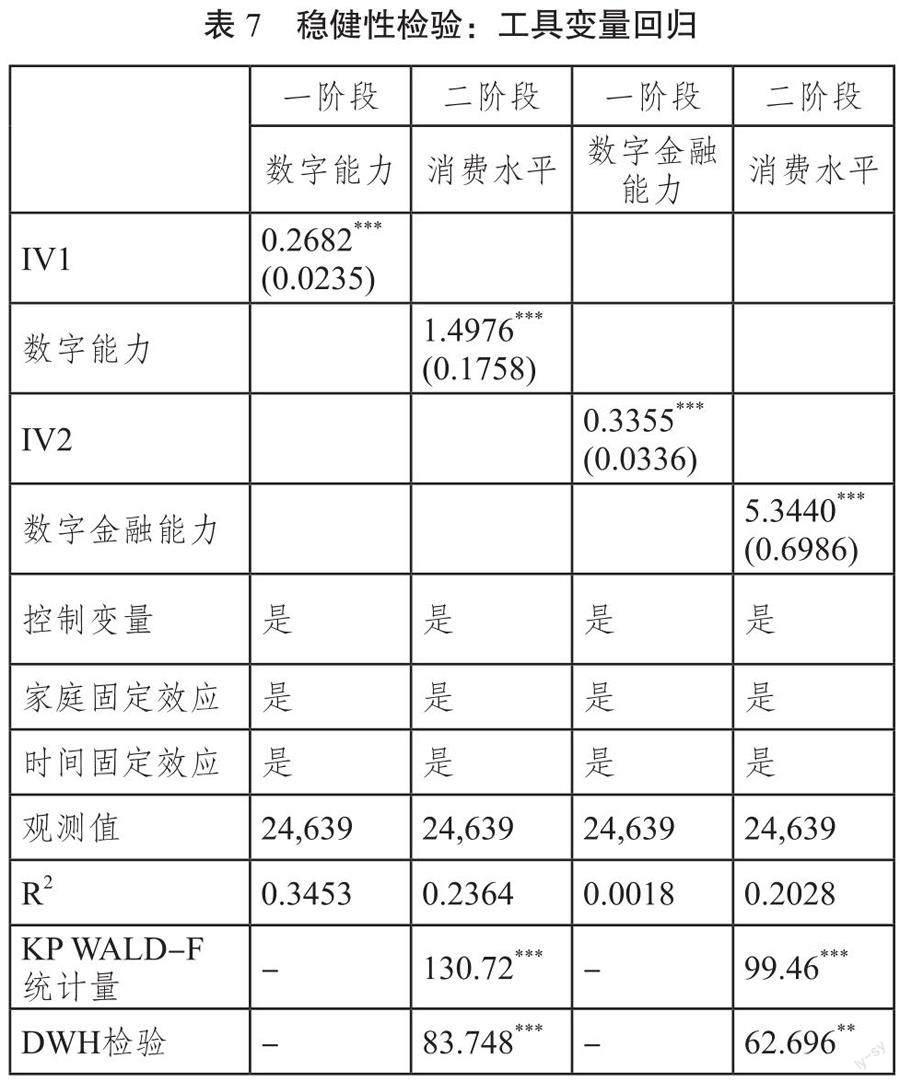

(一)內生性分析

本文使用工具變量法進一步解決模型的內生性,以提高估計結果的可信度。本文使用的工具變量為“家庭所在社區除本家庭的平均數字能力”和“家庭所在社區除本家庭的平均數字金融能力”。由于家庭通過社區中的社交可以向其他家庭學習并提高數字能力和數字金融能力,但家庭所在社區的能力水平并不會對家庭消費水平產生直接影響,因此理論上該工具變量有效。

估計結果如表7所示。表7第(1)—(2)列匯報了數字能力對家庭消費水平影響的工具變量估計結果。第(1)列匯報了一階段估計結果,工具變量的系數顯著異于0,第(2)列中進行了弱工具變量檢驗,KP WALD-F統計量大于1%水平臨界值,證明模型中不存在弱工具變量問題。表7第(2)列匯報了二階段估計結果,數字能力對家庭消費水平具有正效應,該效應相比基準回歸有所擴大,DWH檢驗結果顯示模型存在一定內生性。表7第(3)—(4)列匯報了數字金融能力對家庭消費水平影響的工具變量估計結果。第(3)列匯報了一階段估計結果,工具變量的系數顯著異于0,第(4)列中進行了弱工具變量檢驗,KP WALD-F統計量大于1%水平臨界值,也證明模型中不存在弱工具變量問題。表7第(4)列報告了二階段估計結果,數字金融能力對家庭消費水平具有正效應,該效應相比基準回歸有所擴大,DWH檢驗結果顯示模型存在一定內生性。至此,通過工具變量法解決了一定內生性問題后,本文的結論依舊成立,即數字能力、數字金融能力對家庭消費水平具有正的影響。

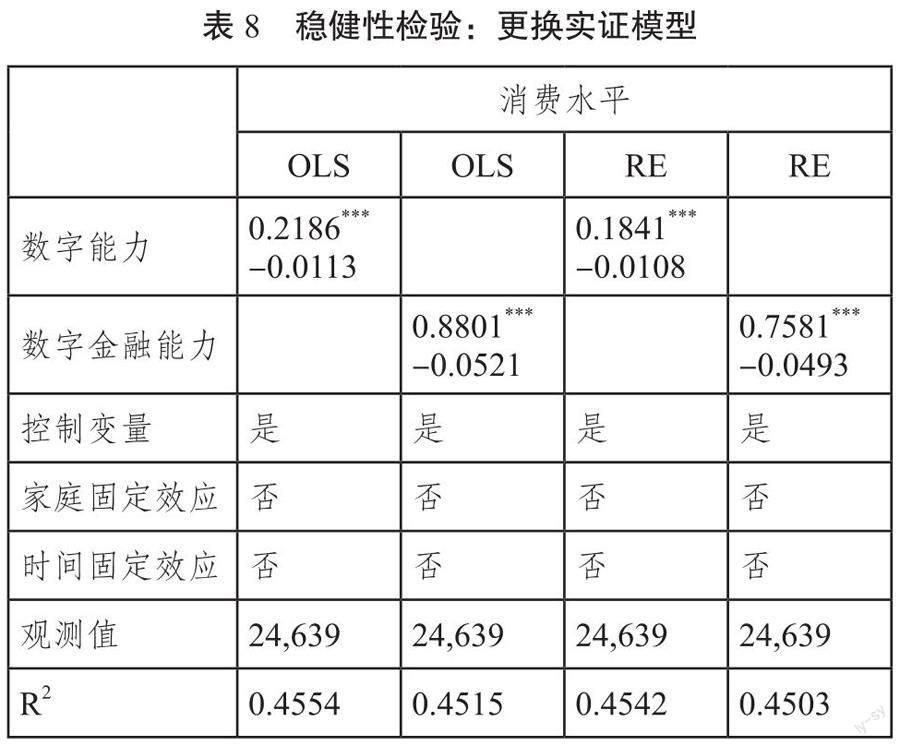

(二)更換實證模型

不同的實證模型可能對估計結果有影響。本文分別使用OLS模型和隨機效應模型進行估計,估計結果如表8所示。表8第(1)—(2)列匯報了OLS估計結果,數字能力和數字金融能力均對家庭消費水平具有顯著的正效應。表8第(3)—(4)列匯報了隨機效應模型的估計結果,數字能力和數字金融能力均對家庭消費水平具有顯著的正效應。在更換實證模型后,從估計結果中看結論仍舊穩健。

六、異質性分析

(一)消費類別異質性

本文選擇不同消費種類進行異質性分析,包括食品消費、服裝消費、居住消費、日用品消費、交通通訊消費、教育消費、娛樂消費、醫療保健消費和耐用品消費。被解釋變量是家庭各類消費的對數。

數字能力對家庭各消費類別的估計結果如表9所示。數字能力對教育消費的效應不顯著,這可能是因為教育消費的消費場景多為線下,數字能力對其影響有限。數字能力對醫療保健消費的效應顯著為負,這可能是因為擁有數字能力的家庭通過網絡獲取了更多的醫療保健知識,從而減少了藥品的購買。除此以外,數字能力對各類別消費均具有顯著的正效應。受影響最大的是交通通訊消費,這可能是家庭接入網絡與購買數字設備的花費。

數字金融能力對家庭各消費類別的估計結果如下表10所示。除了對食品消費的影響并不顯著,數字金融能力對各類別消費均具有顯著的正效應,且效應遠大于數字能力。受影響最大的是娛樂、醫療保健和耐用品消費。可能的原因是,數字金融能力是比數字能力更高級的能力,擁有數字金融能力的家庭更善于利用數字金融提高自身的收入與效用水平。

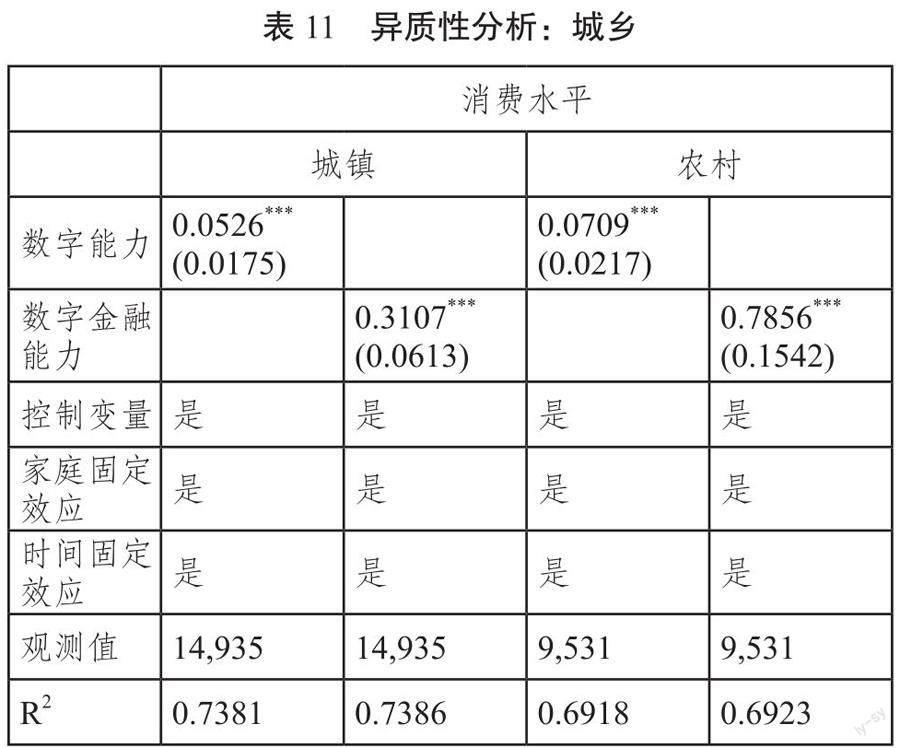

(二)城鄉異質性

本文繼續按照城鎮和農村分組進行異質性分析。回歸結果如表11所示,數字能力和數字金融能力對農村家庭消費水平提高具有更大的影響。本文認為,城鎮地區的數字化水平與數字金融滲透率較高,城鎮家庭購物也較為方便,所以數字能力與數字金融能力對于城鎮家庭的消費影響較少。農村地區的數字化水平與數字金融滲透率較低,數字能力與數字金融能力使得農村家庭可以通過網購進行消費,也更容易獲取金融服務。

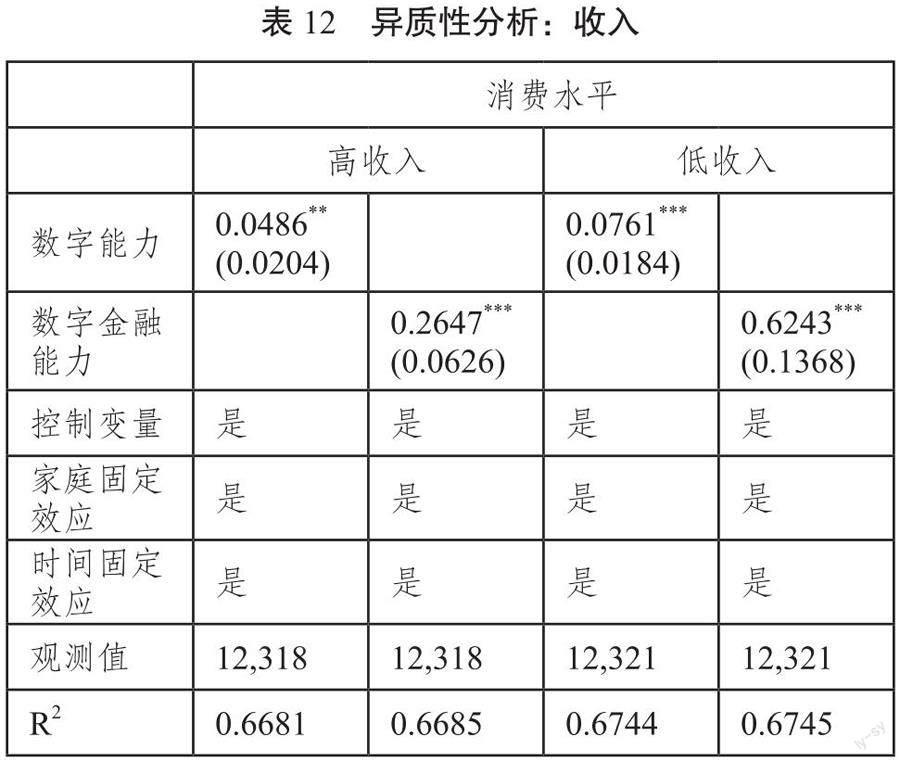

(三)收入異質性

本文繼續按照收入分組進行異質性分析。高于中位數的家庭為高收入組,低于中位數的家庭為低收入組,回歸結果如表12所示。根據回歸結果,數字能力和數字金融能力對低收入家庭消費水平提高具有更大的影響。這可能是因為,數字能力與數字金融能力緩解了數字鴻溝,使受到數字化與金融服務排斥的家庭擁有更多的發展機遇,提高了這些家庭的收入,或者把這些家庭納入更大的消費市場,進而促進其消費水平提高。

七、研究結論與啟示

居民消費不足制約了我國經濟穩定增長,數字經濟的出現為發展內需經濟帶來新的動力。基于此,本文使用2015年、2017年和2019年中國家庭金融調查(CHFS)數據,從數字能力和數字金融能力兩個角度,評估了其對我國居民家庭消費的影響。研究發現,數字能力和數字金融能力對家庭消費水平提高具有顯著的促進作用,數字金融能力對消費的促進作用大于數字能力。機制分析發現,數字能力、數字金融能力通過收入效應、網購以及緩解流動性約束三種機制促進了消費。異質性分析顯示,數字金融能力提高了除食品消費外的其他所有類型消費,促進消費升級的效應較為明顯。數字能力對醫療保健支出具有負效應,對消費升級的效應不明顯。并且,數字能力和數字金融能力均對農村家庭和低收入家庭的消費提高影響較大。

基于上述結論,本文得到以下政策啟示:首先,數字經濟發展會促進居民家庭消費,故此需要持續推進我國數字經濟的發展,同時鼓勵消費新業態,從而促進居民家庭消費增長和消費升級。其次,要加大政策支持力度發展新基建,應繼續加強各地尤其是欠發達地區的信息基礎設施建設,通過提高互聯網覆蓋率、擴大數字基礎設施覆蓋范圍等措施,為發展數字經濟提供基礎設施保障。最后,應加強對數字金融尤其是數字消費金融的監管,保護消費者權益,發揮數字金融對居民家庭消費增長和消費升級的促進作用。

注釋:

(1) A. N. Rini, L. Rahadiantino, The Role of Internet Utilization Among SMEs on Household Welfare in Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 2020, 9(1), pp. 25-37.

(2) 向玉冰:《互聯網發展與居民消費結構升級》,《中南財經政法大學學報》2018年第4期。

(3) 程名望、張家平:《新時代背景下互聯網發展與城鄉居民消費差距》, 《數量經濟技術經濟研究》 2019年第7期。

(4) 祝仲坤、冷晨昕:《互聯網與農村消費——來自中國社會狀況綜合調查的證據》,《經濟科學》2017年第6期。

(5) 楊光、吳曉杭、吳芷翹:《互聯網使用能提高家庭消費嗎?——來自CFPS數據的證據》,《消費經濟》2018年第1期。

(6) 李旭洋、李通屏、鄒偉進:《互聯網推動居民家庭消費升級了嗎?——基于中國微觀調查數據的研究》,《中國地質大學學報》(社會科學版)2019年第4期。

(7) 祝仲坤:《互聯網技能會帶來農村居民的消費升級嗎?——基于CSS2015數據的實證分析》,《統計研究》2020年第9期。

(8) 易行健、周利:《數字普惠金融發展是否顯著影響了居民消費——來自中國家庭的微觀證據》,《金融研究》2018年第11期。

(9) 張勛、楊桐、汪晨、萬廣華:《數字金融發展與居民消費增長:理論與中國實踐》,《管理世界》2020年第11期。

(10) 龍海明、李瑤、吳迪:《數字普惠金融對居民消費的影響研究:“數字鴻溝”還是“數字紅利”?》,《國際金融研究》2022年第5期。

(11) L. Anthonysamy, A. C. Koo, S. H. Hew, Self-Regulated Learning Strategies in Higher Education: Fostering Digital Literacy for Sustainable Lifelong Learning, Education and Information Technologies, 2020, 25(4), pp. 2393-2414.

(12) 臧敦剛、李方華、蔣遠勝:《數字能力與農民收入——基于中國西藏民生發展調查數據》,《西藏大學學報》(社會科學版)2022年第1期。

(13) H. Prasad, D. Meghwal, V. Dayama, Digital Financial Literacy: A Study of Households of Udaipur, Journal of Business and Management, 2018, 5, pp. 23-32.

(14) P. J. Morgan, B. Huang, L. Q. Trinh, The Need to Promote Pigital Financial Literacy for the Digital Age in the Digital Age, In Realizing Education for All in the Digital Age, G20 Report, 2019.

(15) 羅煜、曾戀云:《數字金融能力與相對貧困》,《經濟理論與經濟管理》2021年第12期。

(16) 司傳寧、李亞紅、孫樂:《數字金融能力、收入多樣化與家庭消費升級》,《消費經濟》2022年第6期。

(17) 周冬:《互聯網覆蓋驅動農村就業的效果研究》,《世界經濟文匯》2016年第3期。

(18) Y. Chen, Z. Li, T. Zhang, Experience Goods? and Consumer Search, American Economic Journal: Microeconomics, 2022, 14(3), pp.591-621.

(19) 孫浦陽、張靖佳、姜小雨:《電子商務、搜尋成本與消費價格變化》,《經濟研究》2017年第7期。

(20) 周利、柴時軍、周李鑫泉:《互聯網普及如何影響中國家庭債務杠桿率》,《南方經濟》2021年第3期。

(21) 張勛、萬廣華、張佳佳、何宗樾:《數字經濟、普惠金融與包容性增長》,《經濟研究》2019年第8期。

(22) 熊偉:《短期消費性貸款與居民消費:基于信用卡余額代償的研究》,《經濟研究》2014年第S1期。

(23) 郭峰、王靖一、王芳、孔濤、張勛、程志云:《測度中國數字普惠金融發展:指數編制與空間特征》,《經濟學(季刊)》2020年第4期。

(24) 江艇:《因果推斷經驗研究中的中介效應與調節效應》,《中國工業經濟》2022年第5期。

作者簡介:王亞柯,對外經濟貿易大學金融學院教授、博士生導師,北京,100029;王一瑋,對外經濟貿易大學金融學院博士研究生,北京,100029。

(責任編輯 李燈強)