左宗棠的家國情懷對收復新疆的影響

家國情懷是中國傳統士大夫對國家的一種高度認同感、責任感和使命感,根源于以儒家文化為核心的中華傳統文化,是中華民族綿延不絕的重要文化基因。縱觀左宗棠的一生,始終奮戰在抵御外侮的第一線。他步入仕途后率軍從東南轉戰西北平定“內亂”,又從西北抵抗外敵入侵轉戰東南抗法前沿,家國情懷是支撐左宗棠數十年軍政生涯的思想基石,抵御外侮更是家國情懷的鮮明特征。

家國情懷的形成與發展

求學科考與第一次鴉片戰爭促使家國情懷的形成。左宗棠自幼便在家跟著祖父和父親接受儒家傳統教育,深受儒家家國天下理念的影響。成年后他開始關注經世致用之學,這使他的家國情懷不至于陷于書面文章,而在于務求“實用”,即苦心鉆研對國家真正有用的學問。在取得舉人功名后,卻三次科考不第,左宗棠第一次感到人生際遇的無奈,遂下決心絕意科場,專注于經世致用之學。第一次鴉片戰爭期間,左宗棠正在安化陶家坐館教書,他密切關注時局發展,多方搜集、查閱相關資料,提出自己對鴉片戰事的看法、見解和應對之策,但苦于書生報國無門,只能“一尊山館共誰論”。鴉片戰爭的失敗使左宗棠意識到國家面臨嚴重的內憂外患,特別是外患的嚴重沖擊和清廷的無能應對對他產生了較大刺激,他的憂國之心變得更為強烈,其家國情懷也帶上了御外侮的色彩。

第二次鴉片戰爭與幕府生涯推動家國情懷的深化。太平天國起義爆發后,左宗棠為了保衛桑梓、一展心中抱負而先后入佐湖廣總督幕府、湖南巡撫幕府,為抗擊太平軍“為禍”湖南、治理湘政殫精竭慮,耗盡心血,堅持實行“內清四境,外援五省”的戰略方針,為清廷抗擊太平軍起義和維持在東南各省的統治立下了汗馬功勞。值得一提的是,第二次鴉片戰爭爆發時,左宗棠正在輔佐駱秉章,這使得他可以借助駱秉章的名義積極向清廷建言獻策,提出與英法“決死戰”的“制夷”之策,雖然他的建議并未被采納,但從中可以看出他強烈的御外侮思想。在內外交困、左絀右支的境況下,他的家國情懷在七年湘幕生涯中得到血與火的洗禮與升華。

獨當一面與初辦洋務促進家國情懷的成熟。咸豐十年(公元1860年),清廷正式破格啟用左宗棠,令其襄辦曾國藩軍務。從此左宗棠得以別統一軍獨立與太平軍作戰。在隨后數年間,他進入贛、浙、閩、粵等省指揮作戰,并十分注意戰亂平定后的經濟社會生產恢復工作。由他平定的浙江成為東南各省中經濟社會恢復和發展最快的省份,這體現了他的“恤民”思想。在太平天國滅亡后,左宗棠著手踐行自己的“師夷長技以制夷”的洋務思想,其內核便是強烈的家國情懷,輔以早期所學的經世致用思想和兩次鴉片戰爭期間所形成的御外侮思想。他對福州船政局所寄托的不僅僅是制造輪船、學習西方先進技術等,而是期望推動中國近代工業體系的創建,從而實現抵御外侮、富國強兵的目標。

家國情懷在新疆問題上的體現

作為近代歷史人物,左宗棠的家國情懷始終貫穿著堅決反對外敵入侵的主題,具有鮮明的御外侮特征。這一特征的最大歷史實踐便是規復新疆,維護國家主權和領土完整,左宗棠為中華民族作出了重大貢獻。傳統的家國情懷疊加近代新疆危機造就了左宗棠排除萬難堅決反對外敵入侵,決然率軍收復新疆,陳兵哈密威索伊犁的壯舉,成為左宗棠的家國情懷推動中國近代史向前發展的有力見證。

西征前對新疆問題的認識。左宗棠關注新疆問題很早,在第一次赴京會試時,便已對新疆有一定的了解和認識,其在京賦詩云:“西域環兵不計年,當時立國重開邊”,并提出了在新疆置省、屯田、運輸等各種設想。三次落第后,他把嘉道年間歷史地理考據學者對新疆的研究著述翻閱了一遍,對新疆有了更為深刻的認識。在1850年與林則徐的湘江夜話中,左宗棠通過林則徐的介紹,對新疆在中國的戰略地位和價值,以及風土人情和未來面臨的邊疆危機有了全面的了解,更激發了他保衛國家、抵御外侮的強烈家國責任感和使命感。十多年后,在接到清廷垂詢新疆問題看法的諭旨時,左宗棠積數十年研究邊疆史地的心得,對新疆問題已成竹在胸,從容應答,他認為新疆不是“邊荒之地”,強烈反對放棄新疆,堅決主張“塞防”“海防”并重。他以遠超傳統士大夫的眼光指出了新疆對于中國地緣戰略安全的屏障作用和價值,最終促使清廷下定決心規復新疆。他對新疆的戰略定位和戰略安全價值的看法十分獨到精準,對于新時代建設美麗新疆仍具有重要的借鑒意義。

規復新疆過程中家國情懷的表現。光緒元年(公元1875年)三月,清廷正式任命左宗棠為“欽差大臣、督辦新疆軍務”,授予他處理規復新疆事務的全權。在得到清廷授權后,左宗棠并未憑著一腔愛國熱情倉促從事,而是在籌兵、籌餉、籌糧、籌運等問題上做足了充分準備,于1876年才督促西征各軍向新疆進發。在綜合考慮氣候影響、地形地貌、交通運輸、物資儲備等因素后,左宗棠于當年夏天下令向阿古柏侵略政權發動進攻,采取“先北后南,緩進急戰”的戰略方針,穩步推進,收復一地,則立即派員成立善后局,招撫流亡,修復水利設施,墾荒屯田,積極推動新疆各地農牧業生產恢復和發展,從而達到了既取得軍事勝利,也注重戰后治理的雙贏局面。到1878年初,全疆除伊犁外全部規復,用時僅一年半左右,真正發生戰爭的時間更短,僅八個多月。在規復新疆過程中,左宗棠除了日夜籌劃西征各軍調度部署外,還花費了相當大的時間和精力應付英國和俄國就規復新疆這一軍事行動對清廷進行的施壓和干擾。英國和俄國對新疆垂涎已久,自左宗棠規復新疆以來,便采取各種手段頻頻向清廷施壓,并直接對規復新疆行動進行各種干擾,為此左宗棠均堅決予以批駁和反擊。在英國通過外交手段企圖阻止西征大軍收復天山以南地區時,左宗棠義正言辭地駁斥道:“喀什噶爾即古之疏勒,漢代已隸中華,固我舊土也”,堅決指揮西征大軍收復南疆各城,粉碎了英國妄圖分裂我國領土的陰謀。在規復新疆過程中,左宗棠不僅要在軍事上指揮西征各軍擊敗阿古柏偽政權,招撫流離失所的各族民眾,還要在政治上堅決抵制英國和俄國對規復新疆軍事行動的破壞和干擾,正是強烈的家國情懷給予左宗棠堅韌不拔、排除萬難也要規復新疆的信心和決心,給予他在收復過程中積極推動天山南北各城生產生活恢復、努力建設新疆的責任擔當。

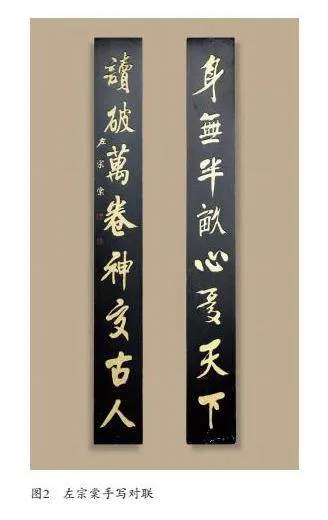

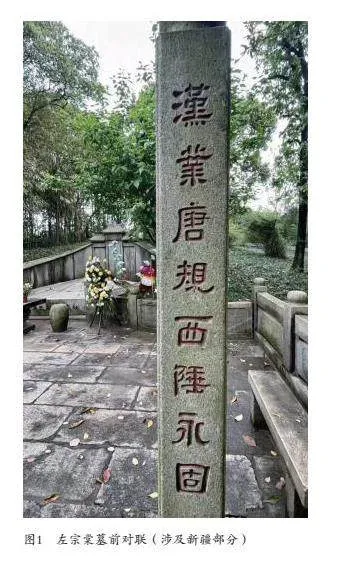

推動新疆建省以籌劃長治久安之計。為逼迫沙俄交還伊犁,左宗棠采取了一系列措施與沙俄進行堅決斗爭。一是趁收復新疆其他地區之機,對西征各軍積極進行軍事調整和部署,向沙俄威索伊犁。二是強烈反對清廷批準《里瓦吉亞條約》,積極主張“決之以戰陣”,針對沙俄在新疆的武力恫嚇毫不退縮,制訂三路出擊、收復伊犁的軍事計劃。三是為表明“衰年報國,馬革銅棺”的決心,左宗棠于光緒六年(公元1880年)率軍移節哈密,舁櫬以行,擺出一副與沙俄侵略者決一死戰的姿態,為曾紀澤與沙俄的重新談判提供了強大的武力后盾。四是左宗棠在離哈返回京城途中,仍極力主張武力收回伊犁,積極營造與俄一戰的濃厚氛圍,最終促使沙俄與曾紀澤簽訂《中俄伊犁條約》,收回了伊犁地區。至此左宗棠完成了中國近代史上最偉大的一次反抗外敵侵略的壯舉,極大振奮了中華民族的自尊心和自豪感,踐行了自青年時期就懷有的強烈家國情懷。收復伊犁后,左宗棠根據自身對新疆戰略地位和價值的判斷,以及經營西北十多年的軍政經驗,先后五次奏請清廷在新疆設置行省,實行與內地一體的行政管理體制,實現新疆長治久安的目標。光緒十年(公元1884年)九月,清廷正式發布上諭宣布新疆建省,由左宗棠的得力部將劉錦棠擔任首任甘肅新疆巡撫。新疆建省不僅實現了左宗棠自青年時代已有的西域設省夢想,更極大加強和鞏固了中華民族多民族大一統的政治局面,實現了左宗棠的家國抱負。

對新時代建設美麗新疆的啟示與感悟

左宗棠在規復新疆過程中的種種表現充分展現了家國情懷在中華民族面臨嚴重邊疆危機時所發揮的重要作用。正如習近平總書記強調:“中國人歷來抱有家國情懷,崇尚天下為公、克己奉公,信奉天下興亡、匹夫有責,強調和衷共濟、風雨同舟,倡導守望相助、尊老愛幼,講求自由和自律統一、權利和責任統一。”傳承和厚植家國情懷,對于新時代建設美麗新疆具有重大借鑒價值。

加強中華文化教育,增強文化認同。左宗棠深厚的家國情懷得益于少年的儒家系統教育和青年的實踐鍛煉,奠定了他一生憂國憂民的強烈情感。在新時代我們要堅持以增強文化認同為目標,全面推廣國家通用語言文字教育和中華文化教育,深入推進文化潤疆戰略,積極在各級學校弘揚中華優秀傳統文化,持續增強各族青少年對中華文化的認同感,全面貫徹落實青少年“筑基”工程,把“愛我中華”的種子從小就根植于各族青少年心靈深處,幫助各族青少年牢固樹立正確的國家觀和民族觀。

弘揚愛國主義精神,推進中華民族共同體建設。家國情懷的核心是愛國主義精神,它是中華民族五千多年綿延不絕的文化基因,更是實現中華民族偉大復興的精神內核。在建設美麗新疆的新征程上,只有堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線,傳承和弘揚愛國主義精神,教育引導新疆各族群眾牢固樹立正確的中華民族歷史觀,積極投身中國式現代化新疆實踐的偉大事業當中,為新疆經濟社會高質量發展貢獻智慧和力量,才能最終實現一百多年前左宗棠期望的“長治久安”目標。

家國情懷在左宗棠規復新疆過程中發揮了重要精神支撐作用,對于新時代弘揚愛國主義精神、加強對新疆各族青少年的中華文化教育,進一步增強各族群眾對中華文化的認同感,在建設美麗新疆過程中秉承和厚植家國情懷,推動中華民族共同體建設具有重大現實意義。

(作者單位:哈密市社會主義學院)