傳統(tǒng)黃楊木雕與學院派雕塑的區(qū)別與共同點

木雕作為中國傳統(tǒng)工藝的一種,有其獨一無二的藝術特點。文章運用查閱資料、舉例論證的方法分析傳統(tǒng)黃楊木雕和學院派雕塑的區(qū)別,最終發(fā)現(xiàn)兩者在內容和題材、造型手法和特點、表達意向和迎合對象三方面有顯著的區(qū)別。

中國木雕工藝以地域劃分,主要有東陽木雕、黃楊木雕、潮州木雕(金漆木雕)和龍眼木雕四大流派,其中黃楊木雕尤為獨特。黃楊木生長緩慢,質地堅韌,紋理細膩,顏色黃亮,適合小型圓雕。作為雕塑專業(yè)畢業(yè)生,筆者游歷了中國(幾大)傳統(tǒng)木雕之鄉(xiāng),拜訪(數(shù)位)木雕大師,最終選擇學習黃楊木雕,并拜中國工藝美術大師吳堯輝為師。通過數(shù)載的學習,筆者對傳統(tǒng)黃楊木雕工藝技法有了了解,也對傳統(tǒng)黃楊木雕與學院派雕塑之間的差異有了自己的見解。以下對它們的特點和區(qū)別進行簡要介紹。

內容和題材的區(qū)別

傳統(tǒng)黃楊木雕與學院派雕塑在內容和題材上存在顯著差異。傳統(tǒng)黃楊木雕多表現(xiàn)中國民間神話傳說中的人物,如八仙、壽星、關公等,以及有名的文人墨客,如李白、屈原等,還有反映地域鄉(xiāng)風鄉(xiāng)情的作品。這種現(xiàn)象主要源于兩方面因素:一是歷史原因,二是黃楊木的生長特性和大小限制。

歷史因素方面,黃楊木雕最早是為宗教服務的。有一種說法是其源于民間元宵節(jié)所盛行的“龍燈會”中木雕龍檔上的裝飾木雕小佛像,而龍檔據(jù)傳始于明朝末年。另一種說法是清末一個名叫葉承榮的放牛娃在廟里看到老人塑佛像,被技藝吸引,后拜其為師,學習技藝,并開始用黃楊木雕刻作品。因為他所學技藝為塑佛,所以木雕作品大多以佛像的形式出現(xiàn)。

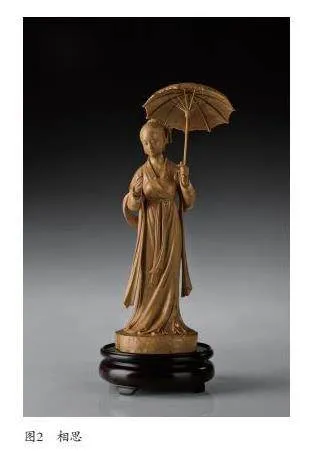

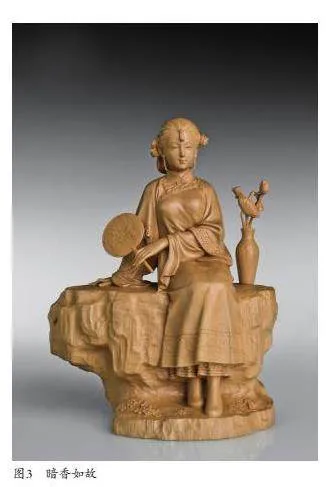

黃楊木生長緩慢,幾十年甚至上百年才能長成碗口大小,這限制了其不可能像東陽木雕一樣以大型浮雕或群雕為主,只能用來雕刻小件佛像和單一的人物,供人案頭擺設。晚清之后,黃楊木雕作品從愉神向悅人發(fā)展,題材不再局限于戲劇、神佛人物,開始出現(xiàn)反映當?shù)靥赜忻耧L民情的作品。

相比之下,學院派雕塑的內容、題材更加豐富。20世紀初,留洋雕塑家歸國,西方雕塑思潮涌入,傳統(tǒng)廟宇雕塑式微。1928年,國立藝術院在杭州孤山羅苑舉行開學典禮,這成為中西方雕塑理念交融的轉折點,播下現(xiàn)代雕塑教育與創(chuàng)作的種子,為中國雕塑走向世界奠基。其影響力持續(xù)發(fā)酵,推動雕塑藝術在傳承創(chuàng)新中探索發(fā)展,開啟變革征程,重塑藝術格局與風貌,標志著中國現(xiàn)代高等雕塑教育的開端。這一時期的雕塑以肖像為主,表達嚴峻的英雄主義題材和主題。新中國成立后,學院派雕塑深受蘇聯(lián)寫實手法影響,以寫實肖像雕塑為主。改革開放后,我國雕塑藝術從封閉式走向開放式,各種西方流派傳入,沖擊了單一的現(xiàn)實主義藝術格局。現(xiàn)今,學院派雕塑迅速發(fā)展,內容、題材更加豐富,包括歷史事件、歷史人物,以及創(chuàng)作者自己創(chuàng)作的形式多樣、具有民族特色和新意味的現(xiàn)代雕塑作品。

傳統(tǒng)黃楊木雕與學院派雕塑在內容和題材上的差異,反映了兩者不同的歷史背景、藝術傳統(tǒng)和審美觀念。傳統(tǒng)黃楊木雕深受民間信仰和文化傳統(tǒng)的影響,作品多具有宗教色彩和民間特色;而學院派雕塑則受到西方雕塑藝術的影響,更加注重個性表達和創(chuàng)新精神。兩者各有千秋,共同構成了中國雕塑藝術的藝術格局。

此外,傳統(tǒng)黃楊木雕與學院派雕塑在工藝技法、材料選擇等方面也存在差異。傳統(tǒng)黃楊木雕注重手工技藝的傳承和創(chuàng)新,材料選擇上也以黃楊木為主;而學院派雕塑則更加注重技術的創(chuàng)新和發(fā)展,材料選擇上更加多樣化。這些差異也反映了兩者在藝術風格和創(chuàng)作理念上的不同。

造型手法和特點不同

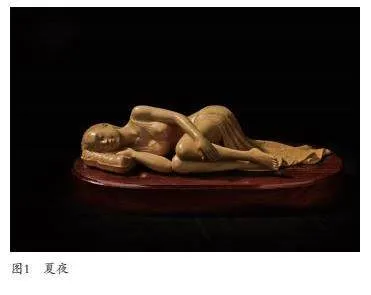

傳統(tǒng)黃楊木雕因其選材的獨特質地和紋理,擁有獨特的造型手法。木雕的本質是做減法,具有不可逆性,一旦削多便難以復原,因此雕刻時需胸有成竹,適當留有余地。順綹逆綹的紋路要求雕刻者時刻考慮木料的纖維結構,尤其在鏤空易斷處或飄拂部分,需順著木紋進刀,以防叉刀導致作品斷裂。順著木紋用刀,作品才能更加光滑。

在造型手法上,傳統(tǒng)黃楊木雕講究因材施藝。雕刻之基在于打胚,而欲達打胚之快捷,則塊面切除堪稱妙法。雕刻者先以毛筆于胚料之上精心勾勒出多余之處,繼而以鋸將其切去,隨后操起打胚鑿奮力劈砍,且時刻依循木之紋路謹慎行刀,無論是打胚還是修光環(huán)節(jié),皆嚴守先前而后之順序。如此這般,方能使雕刻工序有條不紊地推進,逐步呈現(xiàn)出作品的雛形與神韻,恰似匠心獨運的工匠在木石之間譜寫無聲的藝術樂章,每一刀下去,都蘊含著對材料的尊重與對藝術的執(zhí)著追求,在刪繁就簡之中,讓作品的輪廓漸漸清晰,直至綻放出獨特的光彩,尤其在人物雕刻中,需考慮退路,避免結構失調、比例不準等缺陷。修光過程中,勒剔切割法用于處理長褶縫邊角、凹凸地方的雜屑,要求順木紋進行。

相比之下,學院派雕塑在學習過程中多以雕塑泥進行創(chuàng)作,方便創(chuàng)作者快速塑造并逐步完善。創(chuàng)作者先搭出作品骨架,然后用泥巴塑造出形象特征和體塊關系,反復推敲整體體塊體積,再對局部進行細致推敲和塑造,直到滿意。學院派雕塑作品往往在一次次改動中成型。

其風格特點在不同時期有所不同,如明代作品刻畫細致,刀法圓潤,簡練流暢;清代作品雕工純樸,刀法清澈,比例勻稱,質感突出,注重神態(tài)表現(xiàn)。晚清杰出藝人朱子常的代表作品《捉迷藏》表現(xiàn)了庭院中嬉戲的孩童,布局合理,高低錯落,小童造型生動逼真,衣紋處理自然流暢,展現(xiàn)了黃楊木雕的精湛技藝。

中國著名雕塑家潘鶴的作品《艱苦歲月》是學院派雕塑的代表作之一。在這件作品中,潘鶴先生以現(xiàn)實主義創(chuàng)作方法為基,用寫實筆觸精準勾勒出艱苦斗爭環(huán)境下紅軍戰(zhàn)士的鮮活群像。其中,老戰(zhàn)士吹笛、小戰(zhàn)士依偎傾聽的畫面造型極具張力,將觀者瞬間拉回那個熱血年代。作品巧妙融合中國傳統(tǒng)繪畫元素,現(xiàn)實主義與浪漫主義交織生輝,借由人物的表情和動態(tài)深入挖掘其內在特質,線條與點面運用自如,宛如靈動音符。老戰(zhàn)士飽經(jīng)滄桑的面容和粗糙的雙手,訴說著不凡過往與堅毅品格,小戰(zhàn)士的依偎沉醉則滿溢著對未來的美好憧憬,整幅作品宛如一首激昂而溫情的英雄贊歌。

綜上所述,傳統(tǒng)黃楊木雕與學院派雕塑在造型手法、風格特點等方面存在差異。傳統(tǒng)黃楊木雕注重線條流暢性和用刀味道,強調因材施藝;學院派雕塑則講究點線面、體塊空間等,塑造手法多樣。兩者各有千秋,共同推動了中國雕塑藝術的發(fā)展。

表達意向和迎合對象的不同

傳統(tǒng)黃楊木雕大多表現(xiàn)神話傳說、古代經(jīng)典人物和與之相關的事件。其聚焦某一人物或某一神話故事,對其進行刻畫塑造,主要表達意向是對這一人物或神話傳說進行再現(xiàn),突出這一人物本身原有的性格、神態(tài)、形象。例如,朱子常的東坡觀硯、何仙姑等,都是對這些形象或故事進行還原,以達到大眾喜聞樂見的效果。傳統(tǒng)黃楊木雕起初是作為人們的案頭擺設或者手玩把件的,從一開始就是為大眾服務的技藝,迎合對象是大眾。后期由于社會上層人士對黃楊木雕的熱衷,所以涌現(xiàn)了面向特殊人群喜好而特制的木雕作品。總的來說,傳統(tǒng)黃楊木雕面對的是大眾和大多數(shù)有特定需求的人,學院派雕塑則大多表達創(chuàng)作者自身對于某一形象或某一場景、事件的認知與創(chuàng)造,更加注重創(chuàng)作者本人內心精神世界的表達與自我主觀意識。例如,寫實雕塑注重人或物原本的自然形態(tài)和空間體積,表達的是事物本身傳達給人的視覺感受。寫意雕塑不會刻意強調寫實性,而是以創(chuàng)作者自身意向為主,概念化、模糊化、形象化地表達創(chuàng)作者的思想。總之,學院派雕塑不會特意迎合大眾,或者某些特定人群,它突出的是創(chuàng)作者自身情感的表達。

兩者的相同之處

傳統(tǒng)黃楊木雕與學院派雕塑也有一定的相同之處。首先,無論是傳統(tǒng)黃楊木雕還是學院派雕塑,在作品中都能看出創(chuàng)作者自身情感的投入。在人物的塑造中,人物神情、動態(tài)的刻畫都或多或少融入了創(chuàng)作者的主觀感受,使得作品符合創(chuàng)作者自身的審美取向。其次,兩者都有一套自己所遵循的造型手法,傳統(tǒng)黃楊木雕的造型手法有“立七坐五蹲三四”“曹衣出水”“吳帶當風”等,而學院派雕塑的造型手法有“黃金分割”“體量感”“點線面”等,這些都是兩者在前人的經(jīng)驗中總結出的造型手法,并一直貫穿作品創(chuàng)作的全過程。再者,突出主題性是兩者的共同特點。通過對比可以看出,傳統(tǒng)黃楊木雕作品和學院派雕塑作品都十分突出作品的主題性。例如,傳統(tǒng)黃楊木雕中的“蘇武牧羊”“劉海戲蟾”“東坡觀硯”等,學院派雕塑中的“虎門銷煙”“收租院”“艱苦歲月”等。每件作品都有其特定的主題,在明確主題的前提下,創(chuàng)作者在進行創(chuàng)作的時候始終圍繞這一主題,讓觀者一看便明白這一作品要表達什么。最后,兩者都會經(jīng)歷構思設計、繪制草圖、泥塑小稿、塑造大型、局部深入的制作過程。可以說無論是黃楊木雕還是學院派雕塑,每一件作品的完成都經(jīng)歷了許許多多的步驟,傾入了創(chuàng)作者的很多心血,我們在欣賞每件作品時,也應看到其背后創(chuàng)作者的不懈努力。

通過從內容和題材、造型手法和特點、表達意向和迎合對象三個方面進行對比,筆者得出以上觀點。這些觀點是基于筆者目前對黃楊木雕和學院派雕塑的認知的結果,尚不完善。只有在學習黃楊木雕的藝術道路上不斷提高自身技藝,加深對其的理解程度,歸納總結其特點,才能對黃楊木雕和學院派雕塑兩者的區(qū)別和特點有更完善的認知。

教誨聲聲傳匠心,德馨熠熠照吾行。吾師嚴于律己,寬以待人,如春風化雨,潤澤心田;其風質樸無華,其態(tài)親和近人,盡顯人格魅力,令筆者受益良多。承蒙師恩,筆者得以明確學業(yè)之方向,亦深諳處世之哲理。師恩浩蕩,沒齒難忘,特向吳老師致以誠摯謝意,愿您歲月長安,桃李芬芳!

(作者單位:木生雕刻藝術工作室)