中國古代文學中“桑”的象征意義

“桑”在古代先民的認知中具有崇高的地位,映射出古代先民對自然規律、生命奧義和社會結構的深刻理解。“桑”在我國文學中象征著生命循環往復、重組延續傳承、宗教祭祀活動以及文人對家園的深厚感情。文章深入挖掘我國古代文學中“桑”的起源和象征意義,同時通過多維度的探討,重新審視“桑”作為我國的文學符號在古代文學中的獨特地位及深遠意義。

古代文學作品中“桑”的起源

神話傳說中的“桑”。《山海經·中山經》中記載了一顆巨桑,由于其與神話傳說中赤帝的女兒升天的故事有關,所以稱之為“帝女桑”。“帝女桑”的規模之巨,枝葉鋪展之廣令人驚嘆。其葉片碩大,花色金黃,也叫人稱奇。此外,還有諸如“桑馬神話”等多個與桑有關的神話故事,“桑馬神話”主要描述了具有人性光輝的白馬英勇救助親人的動人情節。“日出扶桑”與“空桑育人”也是流傳較廣和較為有代表性的神話故事,充分體現出“桑”在古代先民的精神世界中不僅是生命起源的象征,其所代表的生殖繁衍之力也受到先民的敬仰。

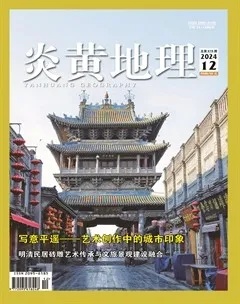

我國古代流傳著“扶桑太陽”的神話故事(如圖1所示),太陽女神羲和她的孩子們安居在扶桑樹上,太陽攀至樹梢標志著晝夜的轉換,說明古代先民認為扶桑不僅是日出的地方,也是太陽神停留之處,扶桑樹與太陽之間有著緊密的關聯。據《淮南子》記載,太陽從旸谷升起,后經過咸池,再拂過扶桑樹梢,即為晨明,最后登上扶桑開始照耀,是為胐明。古代先民以農耕為生,很早就發現農作物生長與太陽有關。人們認識到陽光普照,萬物生長的規律,將太陽與人類繁衍聯系起來,從而形成了最早的太陽崇拜信仰。黃河流域作為我國文明的誕生地,為桑樹提供了理想的生長環境,桑樹也展現出極強的生命力,即使在不利于自身生長的環境中,桑樹苗也能頑強生長,展現出生生不息的力量,所以在古代先民的認知中,桑樹與太陽共同成為生命的象征。

受農耕文化影響,桑樹也被古代先民賦予了生殖崇拜的意義。在《呂氏春秋·本味》中記載了伊尹的傳奇身世,稱其母化身為桑,伊尹便在空桑之中孕育而出,故桑樹在古人心目中被視為圣哲誕生的神秘之地。同樣在《呂氏春秋·古樂》中也記載顓頊誕生于若水之畔的空桑,并最終成就帝王之業。此外,在夏朝啟誕生的傳說中,其是大禹與涂山女在桑樹旁情感交融的結果。先民們將生殖繁衍與桑樹相聯系,將圣哲的降生與桑樹緊密結合并賦予神圣色彩,是借由“桑”的象征意義寄托對后代綿延不絕、事業有成的期望。

祭祀活動中的“桑”。桑樹作為生命力的象征,根系深植大地,枝葉向天空延展,不僅代表了生生不息的繁衍之力,還深刻影響著古代統治者的宗教祭祀儀式,同時也成為青年男女幽會時的情感寄托。

由于先民堅信桑樹具有與天地神祇溝通的獨特能力,所以選擇在桑林中舉行神圣的社祭活動,最終使桑樹成為原始宗教文化的重要符號且帶有濃重的神圣意味。遠古農耕時期的先民在桑樹林中舉行祈雨典禮,以誠心祈求上蒼賜予風調雨順,使得大地得到滋潤,農作物得以繁茂生長。據《呂氏春秋·順民》記載,在商湯戰勝夏朝并一統天下后,國家經歷了長達五年的干旱。為解民困,商湯親赴桑林祈雨,他削發斷臂,愿以自己為祭向神靈祈求降雨,此舉深得民心,隨后大雨傾盆(如圖2所示)。此外,《左傳·成公二年》記錄了一樁歷史事件,楚共王時期,籌備陽橋戰役之際,屈巫(巫臣)受命出使齊國通報出征日期,他把一切家財全部帶走。申叔跪碰上巫臣,驚異道:“真是奇怪啊!一個人既要面對三軍的緊張局勢,又沉浸在桑林間的歡愉之中,恐怕是打算帶著別人的妻子私奔吧!”此事透露出周初男女在桑林間自由相聚,體現了當時較為開放的社會交往風氣。此后,“桑中之約”便成為男女私下相約的隱語。

“桑”的象征意義的發展趨勢

隱喻了情感和家園。桑樹在先民心目中是生命奧秘與蓬勃活力的象征,還孕育了吐絲的蠶,與民眾生計息息相關。歷經時光演變,“桑”又逐漸增添了男女情感的寓意,最終演化為家園的象征并深植于人們對故鄉與生活的深厚情感中。

一方面是男女之間情感的隱晦表達。女性在古代承擔著采集桑葉并進行紡織的重任,桑林是獲取紡織材料的關鍵區域,同時也成為情感萌發的背景。桑林與桑園作為男女私會的場所頻繁出現在《詩經》中,既展現了愛情的真實面貌,也反映了人與自然和諧共生。《小雅》中以桑樹為喻,暗示青年男女生命力的旺盛,而茂密的桑林成為他們秘密相會的首選之地。《鄌風》提到“桑中”與“上宮”兩個地點成為戀人間約定見面的地點,詩中人物沉浸在過往的甜蜜之中,回味著在“桑林”與“上宮”的深情交往和分別時的依依不舍。另一方面是家園情懷的深情流露。先民對森林抱有神秘且尊崇的情感,視樹木為家園的代表性元素,此觀念逐漸凝聚成了家園意識。《幽風·鴟鸮》中母鳥巧用桑樹的穩固枝干與密集枝葉加固居所保護著未出殼的幼雛,桑樹在此扮演了家園護衛的角色。《小雅·小弁》進一步指出“桑與梓,需心懷敬意”,因它們由父母親手栽下,體現了對家園樹木的尊重,實際上是對故土深情的流露和歸屬感的彰顯。

表達了生命意識。“桑”作為情感寄托常常與喪葬、不祥及長生等概念交織,反映出先民對生命本質的深刻思考。“桑”在古人的傳統信仰里被賦予了神靈的特質,也常被用作喪葬用品,才使得“桑”與死亡意象緊密相連。然而,“桑”于《詩經》的記載里并未直接與死亡掛鉤,更多地是營造蕭瑟、凄清情境。《秦風·黃鳥》中的“交交黃鳥,止于棘”便運用“桑”等意象隱喻了對不仁不義行徑的譴責。此外,“桑”的死亡意象在中國傳統文化中與風水學說及個人、家庭命運緊密相連,常被看作自然與人之間關系失衡的象征,能夠引發人們對命運無常的憂慮。同時,“桑”也常被用作將景物與情感融合的媒介,表達悲傷情緒,成為文學作品中不可或缺的家園象征,并承載著深厚的家園情懷。與此同時,“桑”在古人的世界里還是長生不老的象征。《中國神話傳說》里“窮桑”這棵神奇大樹,葉似火,果如紫晶,萬年一結,食者得長生,充分說明古人將“桑”與不老神話緊密相連,寄托了對永恒生命的向往。古籍中的“桑榆”寓意晚年,如《后漢書》所言,失于晨光,亦可收于桑榆,在此“桑”成為人生暮年的寫照。而葛洪筆下的滄海桑田更是以“桑”的變遷映射人生短暫和對生命永恒的渴求。古人深知時間無情,生命有限,而“桑”卻以生生不息的力量成為生命的象征。古人渴望通過“桑”窺探時間的奧秘并延續生命的長度,這不僅是古人對生命本質的深刻思考,更是對生命價值的高度認同與不懈追求。

古代文學作品中“桑”的發展變化

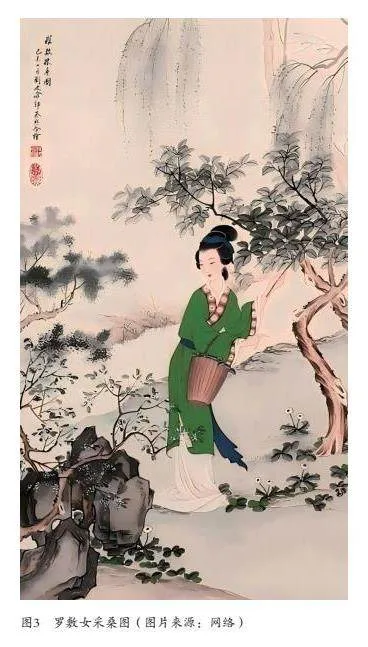

從創作角度分析“桑”的發展變化。“桑”意象的演變與時代進步共同對桑林文學創作提出了新的挑戰。創作者為捕捉“桑”背后的情感與時代特質不斷創新藝術手法與情節構建。早期桑林文學,如《詩經》中的篇章多以簡潔句式和直接鋪陳描繪桑林間勞作與人物形象。隨著創作手法逐漸豐富,創作者更傾向于細膩的語言、動作和細節描寫,以使人物形象更加立體生動。劉向的《列女傳》通過對話與句式變化,展現出采桑女的機智勇敢和人物深度。與此同時,情節模式也經歷了從簡單到復雜的轉變。“桑”最初是男女間情感的樸素表達,象征著愛情。故事脈絡中后來插入了新的人物,重點也就轉向了采桑女與新角色的交往場景,而原先丈夫的角色變得不再突出,使故事的層次更為豐富,也更具吸引力。《陌上桑》通過第三人求愛被拒等情節,間接地贊美羅敷的美貌與堅貞,同時也凸顯高尚品質與機智應對,不僅豐富了桑林文學的內涵,更使人物形象鮮活生動。

從中心思想角度分析“桑”的發展變化。“桑”的象征意義在文學中的演變深刻反映了古代社會結構與民眾心理的變化。“桑”早期是貴族階層的象征,如《詩經》中通過描繪貴族生活場景,傳達社會秩序與價值觀。然而隨著時間推移,“桑”逐漸轉向普通民眾的生活與情感,此時的文學也開始直接呈現農民的辛勞與不滿,如《七月》中農民家庭的困境,白居易用筆描繪了賦稅重壓下農民的生存狀態,這揭示出文學中的社會階層觀念由貴族中心向人民中心轉變。此外,在性別角色呈現上,文學也經歷了變革。如《風·七月》中的采桑女等早期女性形象常處于被動地位,后來女性形象開始展現獨立與自主特質,如《列女傳》與《陌上桑》中女性角色面對權貴時表現出的堅定立場與智慧,充分體現出女性自我意識的提升,也反映了社會對女性角色的重新定位(如圖3所示)。“桑”意象的演變不僅體現在創作手法與情節模式的創新,更深刻地體現在文學對社會結構與性別角色的重新詮釋,展現了從貴族中心到人民中心,從性別從屬到性別自主的轉變過程。

“桑”的意象起源于古代人類對自然的崇敬,與神話、宗教儀式緊密相連。隨著歷史演進,“桑”已超越物質,成為情感、生命的隱喻,同時還豐富了文學創作的素材與思考。“桑”的意象的變遷直接影響桑林文學風格與思想內涵,從簡單敘述轉向細膩描繪,最終反映社會思想進步、自我意識覺醒及女性地位提升。解讀“桑”的象征意義,可透視古人的精神世界和對生命、自然與社會的認知,為現代讀者提供與古人對話的橋梁,并助力全面認識古代社會的文化特征。

(作者單位:武漢生物工程學院 文學院)