文物保護與可持續旅游發展

當今時代,旅游業蓬勃發展,成為眾多地區經濟增長的重要引擎。與此同時,豐富的文物資源承載著深厚的歷史文化底蘊,吸引著大量游客前往探尋。然而,隨著旅游熱度的不斷攀升,文物保護面臨著諸多挑戰,如游客的不文明行為、過度開發導致的環境破壞等情況時有發生。文章深入探究如何將文物保護與可持續旅游發展有機結合,以期在推動旅游產業健康發展的同時,讓文物能長久地留存并傳承其文化價值。

隨著人們生活水平的提高,旅游需求日益旺盛,各地都在積極挖掘自身特色旅游資源,眾多富含歷史文化的文物古跡成為熱門打卡點。但在這一過程中,不少問題逐漸凸顯,部分景區為追求經濟效益,過度增加游客接待量,使得文物所處環境不堪重負;還有些游客隨意觸摸、刻畫文物,對其造成了難以修復的損害。這些現象都警示著文物保護與旅游發展的矛盾亟待解決。

文物保護與可持續旅游發展的關系

文物保護與可持續旅游發展有著相互依存的緊密聯系。一方面,文物是可持續旅游發展的核心資源,眾多古老的建筑、珍貴的歷史遺跡以及獨具特色的文物藏品等,能夠滿足游客對于歷史文化探索的需求。另一方面,可持續旅游發展為文物保護提供了有力的經濟支撐。通過合理開發旅游項目,吸引游客消費,景區能獲得相應收入,這些資金可以投入文物的日常維護、修繕以及保護設施的建設等工作中。

文物保護與可持續旅游發展之間還存在著相互促進的關系。從文物保護角度來看,可持續旅游發展要求在開發利用文物資源時遵循科學、合理的原則,這促使相關部門制定嚴格的保護規劃與管理制度,采取更專業、更規范的保護措施,從而提升文物保護的整體水平。而對于可持續旅游發展而言,良好的文物保護成果能夠不斷豐富旅游產品的內涵,提升旅游目的地的文化底蘊和美譽度,吸引更多對歷史文化感興趣的游客,拓展旅游市場,進一步推動旅游產業朝著高質量、可持續的方向邁進。二者在良性互動中共同進步,實現協同發展。

可持續旅游發展的概念及意義

可持續旅游發展是指在滿足當代人旅游需求的同時,不損害后代人滿足其自身旅游需求能力的一種發展模式。它強調旅游活動要與經濟、社會、環境等多方面協調共進。從經濟層面來看,它并非單純追求短期的旅游收益增長,而是著眼于構建長期穩定且多元的旅游經濟體系,注重旅游資源的合理開發與利用,保障旅游產業能持續地創造價值,讓旅游相關產業在有序運營中實現可持續的盈利。從環境角度而言,可持續旅游發展要求在旅游活動開展過程中,最大限度地降低對自然生態環境的破壞,保護好諸如自然景觀、生態系統等旅游依托資源,通過科學規劃旅游線路、合理控制游客流量等舉措,維持生態平衡,確保大自然的美麗與神奇能長久留存,為旅游業的持續發展筑牢環境根基。

一方面,可持續旅游發展有著重要的社會意義。它能夠促進不同地區、不同文化背景人群之間的交流與互動,增進社會的包容度與多元性。人們在旅游過程中可以深入了解各地的風土人情、歷史文化等,拓寬視野,打破文化隔閡,推動社會向更加和諧、包容的方向發展。同時,還能帶動當地社區參與到旅游相關服務中,創造更多就業機會,提升居民的生活質量,增強社區凝聚力,讓社會發展更具活力。另一方面,可持續旅游發展的環境意義不容忽視。它倡導綠色旅游理念,引導游客養成環保意識,在旅游活動中自覺愛護環境,減少垃圾產生、節約資源等,進而營造良好的生態環境氛圍,讓整個地球的生態環境得以持續優化,為人類的長遠生存與發展奠定基礎。

當前文物保護現狀

文物保護意識逐漸增強。近年來,隨著國家對文物保護的大力宣傳和教育,全社會的文物保護意識有了顯著提高。政府不斷出臺相關政策法規,強調“保護第一”,將其確立為不可挑戰的國家意志,如2024年文物保護法的修訂公布。民眾對文物的認識和尊重也在提升,越來越多的人主動參與到文物保護的行動中,舉報文物違法行為,積極支持文物保護項目。同時,媒體對文物保護的關注度持續增加,通過多種渠道傳播文物保護知識和理念,營造了良好的社會氛圍,使文物保護逐漸成為全民的共識和自覺行動。

文物保護技術與管理不斷進步。在技術方面,文物保護科技全面納入國家科技創新體系,國家文物局重點科研基地總數已達40家。各種先進的科學技術被廣泛應用于文物保護工作中,如利用衛星遙感執法監測對世界文化遺產、全國重點文保單位進行全覆蓋監測,實現了對文物的實時、精準保護。在管理上,文物系統完善了文物保護單位的名錄機制,公布了各級文物保護單位。同時,“先考古、后出讓”制度在全國25個省(區、市)得到落實,“先調查、后建設”試點也在上海啟動,從制度層面加強了對文物的保護和管理。

文物保護與可持續旅游發展的結合策略

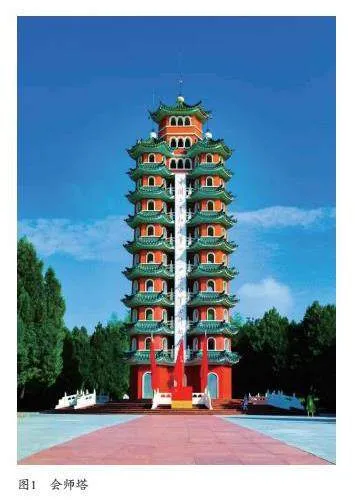

加大文物保護資金投入。其能夠確保文物得到妥善的修繕、維護和管理,使文物的歷史文化價值得以長久保存,同時也能提升旅游資源的品質,吸引更多游客,促進旅游產業的可持續發展。以甘肅省白銀市會寧縣會師塔為例,這座具有重要歷史意義和紀念價值的建筑,見證了紅軍長征勝利會師的偉大時刻,是珍貴的革命文物。為了更好地保護會師塔,當地政府加大了資金投入。一方面,投入資金用于會師塔的日常維護,定期對塔身進行檢查、修繕,確保其建筑結構的穩固和外觀的完好;另一方面,利用資金建設了完善的周邊配套設施,如修建了寬敞的廣場、設置了合理的參觀路線和標識牌等,為游客提供了良好的參觀環境,提升了旅游體驗。同時,還通過資金支持,開展了與會師塔相關的文化宣傳活動和教育項目,讓更多人了解其背后的歷史故事和文化內涵。

明確文物與旅游發展法規。清晰且完善的法規能夠明確各方責任與義務,規范旅游開發行為,確保在旅游發展過程中,文物保護工作有法可依、有章可循,從而實現兩者的協調共進。以張掖大佛寺景區為例,當地政府依據相關法律法規,制定了專門針對大佛寺文物保護與旅游開發的詳細規定。明確規定了景區內游客的參觀路線、行為規范,如禁止游客觸摸文物、在文物古跡上刻畫等,以保護大佛寺內珍貴的古建筑、佛像、壁畫等文物不受人為破壞。同時,對旅游開發項目的審批、建設等環節進行嚴格監管,要求任何旅游設施的建設都必須經過文物部門的評估和許可,確保其不會對文物本體及周邊環境造成損害。例如,在景區內增設旅游服務設施時,嚴格按照法規要求,選擇遠離文物核心區域的位置,并采用與古建筑風格相協調的設計,既滿足了游客的需求,又保障了文物的安全與完整性。通過法規的約束和規范,實現了文物保護與旅游發展的雙贏。

加強文物保護與可持續旅游宣傳。加強文物保護與可持續旅游宣傳,能夠在提升公眾對文物價值的認知的同時,增強旅游目的地的吸引力,推動文物保護與旅游發展的協同共進。有效的宣傳可以讓更多人了解文物背后的故事和意義,從而自覺參與到文物保護中來,同時也能吸引游客前往參觀,促進當地旅游經濟的可持續發展。以甘肅省會寧縣會師舊址的會師樓為例,當地通過多種方式加強宣傳。一方面,制作了精美的宣傳冊,詳細介紹會師樓的歷史價值,在旅游景點、酒店、車站等地免費發放,讓游客在到達之前就對其有初步了解和期待。另一方面,利用新媒體平臺,如抖音、微博等,發布雕塑的短視頻和圖文信息,邀請當地的文化學者、旅游達人進行講解和推薦,吸引了大量網友的關注和點贊,提高了城樓的知名度和影響力。同時,在景區門口設置了電子顯示屏,滾動播放會師精神和文物保護知識,增強游客的現場體驗和保護意識。

創新保護形式促進旅游發展。借助創新手段,能讓文物煥發出新魅力,在妥善保護的同時,極大地提升旅游的吸引力,為游客帶來別樣體驗,進而帶動旅游產業可持續發展。以甘肅省敦煌莫高窟為例,面對洞窟內珍貴壁畫和彩塑等文物易受環境、游客參觀影響的難題,創新性地推出了“數字敦煌”項目。利用先進的數字采集、三維重建等技術,將洞窟內的精美文物以數字化形式呈現。游客在前往實地參觀前,可通過線上平臺,如官網、移動端應用等,提前觀賞到高清還原的洞窟內景、壁畫細節等內容,既能滿足游客了解莫高窟的渴望,又能減少實地參觀時長,降低對文物的損害風險。同時,景區內還設有數字化展廳,通過多媒體互動展示,讓游客全方位、沉浸式感受莫高窟的藝術魅力,這一創新保護形式讓莫高窟在文物保護和旅游發展間找到了巧妙平衡,吸引著全球游客紛至沓來,助力旅游可持續發展。

文物保護與可持續旅游發展是相輔相成的關系。在旅游發展過程中,要時刻將文物保護放在重要位置,通過合理規劃旅游線路、控制游客流量、加強宣傳教育等多種方式,讓游客在欣賞文物之美的同時,自覺成為文物保護的參與者,使歷史文化得以代代傳承、熠熠生輝。

(作者單位:會寧縣紅軍會寧會師舊址管理委員會)