新工科視域下機械類專業學位研究生創新能力提升研究

楊赫然 孫興偉 董祉序 劉寅

摘? 要:研究生作為高層次人才,其創新能力的提升在我國裝備制造業發展的過程中起著舉足輕重的作用。當前,我國研究生招生規模日益擴大,但是在數量大幅增長的同時,也出現研究生培養質量難以完全滿足社會需求的問題。該文基于新工科的基本理念,從課程體系建設、“多師制”培養模式構建、聯合培養基地建設等幾方面入手進行機械類專業研究生創新能力提升探索。通過近年研究生培養的結果,表明提出的方法對提升研究生創新能力具有較明顯的促進作用。后續可根據專業特點推廣至其他相關專業,可為提升研究生創新能力提供參考。

關鍵詞:機械類;專業學位;創新能力;新工科;研究生

中圖分類號:G643? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)04-0072-04

Abstract: As high-level talents, graduate students play an important role in the process of improving the innovation ability of China's equipment manufacturing industry. At present, the scale of postgraduate enrollment in China is expanding day by day, but at the same time, the quality of postgraduate training is difficult to fully meet the social needs. Based on the basic concept of new engineering, this paper explores the improvement of the innovation ability of mechanical graduate students from several aspects, such as the construction of the curriculum system, the construction of the? training mode of "multi-teacher system", and the construction of the joint training base. The results of postgraduate training in recent years show that the proposed method has a significant role in promoting postgraduate innovation ability. In the future, it can be extended to other relevant majors according to the characteristics of the major, which can provide reference for improving the innovation ability of graduate students.

Keywords: enginery; professional degree; innovation ability; emerging engineering education; postgraduate

研究生教育作為高層次創新型人才培養的重要途徑,在國家創新體系中發揮著知識創新的核心作用。受社會需求影響,近十年,社會對機械類研究生的需求劇增,也導致我國碩士研究生招生人數從2012年的52.13 萬人增加到2021年的105.07萬人,實現了大幅增長。但是與此同時也出現了機械類研究生培養質量無法滿足社會需求的問題。因此,為滿足社會需求,提升機械類研究生創新能力,既是我國機械類研究生教育的必經之路,也是推動“雙一流”建設和落實創新驅動戰略的根本要求,更是新工科建設的有力保障[1-2]。

研究生創新能力的提升受到認知水平、培養模式、經費投入等因素的影響[3]。學生本身對知識的渴望、獲取知識的能力、科研課題參與度、導師的學術指導和科研經費等都會影響到研究生學習的效果,進而影響著研究生創新能力的培養。

總體考慮,研究生的創新能力可以由內因與外因兩個方面去提升:在內因方面要激發研究生的創新熱情;在外因方面則要求各種教育體系為促進研究生的發展和創新能力的提高提供良好的空間。因此,高校可以通過教學改革、科研鍛煉、強化師資隊伍及建設穩定的聯合培養基地等方式,來完善培養體系,有效提升研究生的創新能力。在實現我國由制造強國向創造強國發展的過程中,科學技術的發展及產業化主要依托機械類人才在市場中發揮的創新力。所以,針對機械類研究生創新能力的提升進行研究,可以為培養高質量工程型技術人才目標的實現提供重要的現實參考,對于推動“雙一流”建設也具有重要的現實意義。

一? 專業研究生培養創新能力提升存在的問題

(一)? 專業課程體系與教學模式尚未與時俱進

目前專業學位研究生的課程體系主要包括理論課程教學和實踐與案例教學兩大部分。在課程設置方面,理論課主要由公共課、專業基礎課、專業選修課組成,專業課按照研究方向進行設置。各專業課自成體系,基礎理論深厚,但是缺乏學科知識之間的融合,尤其是當前對學科融合、知識融合需求更緊迫的背景下,這也導致學生缺乏關于多學科交叉相關的創新能力[4]。當前機械類專業,并不僅僅包含傳統機械類知識,尤其隨著智能制造等研究領域的興起,更加迫切需要對當前專業學位研究生課程體系進行必要的調整。此外,在課程教學方式上,目前研究生理論課教學模式依然采用教師單一講授模式,雖然研究生人數明顯少于本科生,但是由于研究生理論課程學時少,因此很少有教師嘗試對教學方式采用翻轉課堂等方式進行改革。而對于深度和廣度要求都比較高的研究生來說,在進行課程講授時,僅能以基本理論為主,若講授內容較深,留給學生思考和消化的時間不多,導致學生積極性降低,影響效果。因此很多教師在講授時,講授內容較淺,學生學習積極性尚可,但是收獲不大。專業學位研究生的課程資源相對本科課程較少,現有資源多圍繞傳統機械行業相關知識,在智能制造、數字孿生等新概念越發成熟的今天,這樣的課程資源無法滿足學生需求。在新工科建設背景下,更加需要知識融合型人才,因此急需豐富課程教學資源以滿足學生的學習需求。實踐課程部分是專業學位研究生培養的重要部分,鑒于當前高校與企業合作的情況,實踐以校內校外相結合的方式進行,但主要以校內實踐為主,尚未普及頂崗實習等方式。

(二)? 教師對工科專業學位型碩士研究生的創新能力培養投入不足

目前專業學位研究生最終通過學位論文決定學生是否可以畢業,往往忽視了研究生創新能力的提升。此外,研究生大規模擴招導致導師和研究生之間的比例失衡,因此在對研究生進行指導時,導師無法實現“因材施教”。隨著當前社會的發展,導師需要擺脫主攻研究方向的束縛,擴大自己的知識范疇,但是目前受到研究生導師的方向限制,研究生很難實現跨學科研究。此外,部分學校工科專業橫向課題稍顯緊張,研究生導師的科研項目科研經費有限,不能有效支撐研究生對科研創新能力的提升[5]。與此同時,部分高校考慮到一些研究生導師缺乏企業實踐能力,尤其畢業年限不多的年輕研究生導師多以理論研究為主,因此與一些企業建立聯系,為研究生安排企業導師,由企業導師負責研究生的實踐能力培養,校內導師負責研究生的理論知識傳授。但是由于部分研究生導師與企業聯系不緊密,在研究生培養過程中容易出現與課題研究對象割裂的情況,無法提升研究生的創新能力,且對實踐能力的培養也大打折扣[6]。此外,研究生導師精力受到日常教學、科研及公共事務限制,對研究生指導方面精力分配有限,也導致研究生創新能力提升幅度有限。

(三)? 高校與企業融合廣度和深度不夠

首先,適用于研究生進行實踐鍛煉的校外聯合培養基地數量不足。產生這一現象的原因,既與高校對投入大量精力和經費建立校外實踐基地不足相關,也與當前政策及經濟環境影響下,適合建立優質、穩定的校外實踐基地難度增加有關[7-8]。其次, 在與現有的聯合培養基地單位進行合作過程中,由于受到交流頻率和深度的影響,雖有聯合培養框架及細則,但是真正執行時,難以達到預期效果。目前,在專業學位研究生的培養過程中,高校和企業幾乎停留在共建實踐基地、提供企業實習機會等局部環節的融合上。從培養方案制定過程看,當前研究生的培養方案均由高校根據自身情況制定,很多高校會請企業人員對培養方案進行指導,但是基本上停留在較為淺層的交流,針對學生創新能力的培養方面難以得到有效的提升。研究生的課程體系實施過程中,由培養單位的教師講授,這可能導致課程內容滯后于產業技術發展,教學過程與生產實際過程脫節。融合深度方面,在培養過程中,產教融合在某些環節上雖已進行,但還停留在淺層次上,企業的主體作用未能有效發揮,融合深度不夠。因此對于研究生來說,貫穿學業生涯主線的理論學習、實驗、實習實踐等無法有機結合,自然會使學生的研究內容與行業企業需求脫節。

二? 專業研究生培養創新能力提升初步策略

(一)? 構建多元深度融合的機械類專業學位碩士研究生培養體系

機械類研究生的創新能力體現在理論與實踐兩個方面。創新理念要求學生以立德樹人為根本,不僅要關注身邊的相關理論科學,還要結合目前社會發展現狀及產業升級所面臨的現實問題,將理論知識與實踐結合,實現“產-教-研-創”的互通融合。而創新思維,則需要將理論研究與實踐研究相結合,多角度發現實際工程問題,并嘗試綜合采用所學的知識解決問題[9-10]。學生的實踐創新能力提升主要取決于創新方法和創新環境。創新方法要求學生學會知識,并能夠在實際生產和工作中靈活應用。創新環境則是寄希望于高校,能夠對學生在創新實踐方面的失敗予以包容,給學生創新空間,引導學生正確進行創新。因此,應以社會需求為導向構建以提高創新能力為目標、“產-教-研-創”互通融合的研究生課程體系。

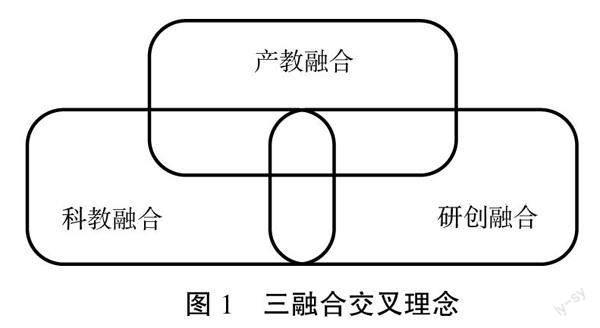

研究生培養過程中,將產教融合、科教融合、研創融合三種培養模式結合形成相互包含的新的教育模式,融入到專業學位碩士研究生課程體系的建設中,如圖1所示。實施教學、實踐、科研和創新一體化培養,推動彼此相互轉化,真正實現研究性教學、創新性學習,促進科技成果轉化,使科研創新能夠成為社會發展的主體動力。對于具體課程而言,在實際授課過程中,利用線上線下混合式教學,搭建線上平臺,充實優質視頻資源,并在線上與學生進行討論。線下部分,充分利用有限學時,在課堂上進行翻轉互動,并將之前科研項目中遇到的案例作為例題讓學生自行討論解答。此外,由于研究生教學班的班型與本科生班型相比較小,更適用于翻轉課堂的實施。基于本科教學的翻轉課堂教學經驗,對班級的研究生進行分組,并以小組為單位進行宣講,鍛煉學生勤于思考、樂于表達自己想法的能力。通過學生反饋,目前的授課方法及方式在一定程度上提升了學生的興趣,并對學生的知識短板進行了有效補強。圖2為筆者在授課過程中采用翻轉式互動后,學生對課程的評價,由評價可以看出,學生對于學習的效果比較滿意。

(二)? 以提升研究生創新能力為目標,完善“多師制”培養模式

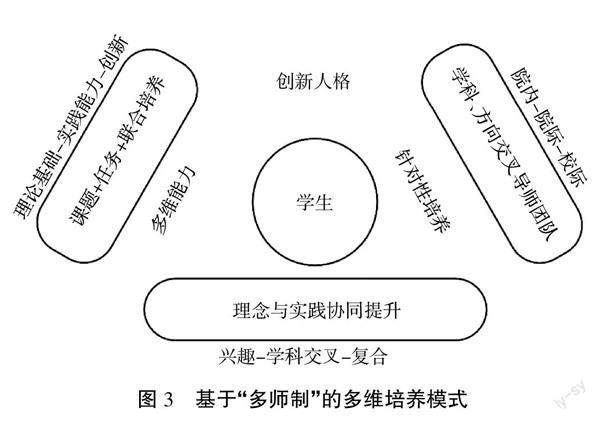

指導教師為研究生培養的第一責任人,應對研究生培養階段進行全程指導及監督。然而每個指導教師的精力及主攻方向有限,為了全面提升研究生的創新能力,可以采用多導師共同指導的形式。團隊協作早已是大趨勢,因此培養研究生可以根據團隊內導師的特點對研究生的創新能力進行培育,從而緩解單一指導過程中的精力投入不足及方向過窄的問題。此外,鼓勵交叉學科導師對研究生進行培養,由交叉學科導師引領學生找出交叉學科中的實際問題,本學科導師指導學生結合自身學科優勢進行問題求解。構建“多師制”培養模式,探索基于多學科交叉的“多師制”模式,一方面可以緩解單一導師指導存在的精力分配問題,在一定程度上解決教師隊伍人才結構性短缺問題,提升學科建設水平;另一方面,以導師組形式對課題進行推進,構建良好的學術氛圍,可以實現學生多學科融合能力的強化,進而提高學生的理論與實踐創新能力。形成的多維培養模式如圖3所示。對本團隊學生進行指導過程中,除了團隊內教師進行有的放矢的相互指導,還與校外知名高校跨學科教師進行課題聯合攻關,并以此為契機,對研究生進行培養。通過幾名共同指導的研究生反饋,在學習過程中,除了本學科專業知識,對跨學科知識融合有了更深刻理解,同時對復雜工程問題進行分析時,可以從多維度進行更加深入且全面的分析,視野和能力得到了明顯提升。此外,在研究生培養過程中,鼓勵研究生參加跨學科的創新創業競賽,并積極為學生創造機會,以提升創新能力、實踐能力與團隊協作能力。

(三)? 搭建深度融合的研究生聯合培養基地

與企業、其他高校、科研院所共建研究生聯合培養基地,學校和聯合單位共同參與研究生培養計劃制訂與培養方案修訂工作。在研究生培養過程中,各聯合單位均對培養質量進行跟蹤,將研究生的理論創新和時間創新能力的提升作為培養的核心問題。在研究生培養過程中,借助企業與科研院所實際課題的優勢,在指導學生完成學位論文的同時,要積極引導研究生參與實際項目,并幫助研究生獨立解決工程項目中的復雜工程問題,從而在為學生“制造困難”的基礎上,讓學生學會自行解決困難。此外,借助企業及其他單位的參與,共同加強課程建設,可邀請企業導師定期到學校進行授課或者實際交流,向研究生普及實際工作中遇到的問題,并傳授一定經驗。在課程體系保證方面,各參與單位對課程質量進行跟蹤,通過改革措施使課程體系更加適配產學研合作教學培養模式。根據企業及科研院所的需要,組織優秀的專業研究生參與科研項目攻關,尤其是高級別創新項目。在科研活動中,導師可以對學生的思維能力進行重點培養,并注重實踐訓練,以產出為導向,以研發促進學生創新能力的提升。因而,在項目完成過程中,可推動更多應用性科研成果產出,實現產學研的深度融合。根據“因材施教”的思想,將課題組內動手能力強,又有較強實踐經驗的學生交由聯合培養基地的企業導師進行指導。在聯合培養基地內,以目前的實際環境,雖然不能完全實現“頂崗實習”,但是可以讓研究生在企業導師指導下進行實際操作的系統指導。在企業遇到一些工程問題時,研究生可以利用理論知識的優勢,協助企業導師進行深層分析,實現理論和實踐的結合。

三? 結束語

在對研究生創新能力提升進行初步探索的情況下,充分利用校際多師培養及深度融合的培養基地對指導的專業學位研究生進行培養,研究生在近年的培養期內,理論創新能力與實踐創新能力均獲得有效提升。在對課題組近期培養的研究生任職企業進行回訪時,絕大多數研究生獲得了就職企業的高度評價。因此課程體系、“多師制”培養模式、深度融合的實踐基地等幾方面均對研究生創新能力培養有較深刻影響,文中提出的方案可為相關專業的研究生人才培養提供參考依據。

參考文獻:

[1] 劉冬旭,彭擁軍.近二十年來研究生培養質量研究熱點——基于定量與圖譜的分析[J].西南交通大學學報(社會科學版),2022,23(4):48-61.

[2] 張志彬,丁曉莉.“雙一流”建設背景下提升經管類研究生創新能力的路徑研究[J].黑龍江教育(高教研究與評估),2021(8):7-10.

[3] 潘炳如,顧建民.導師指導因素對研究生創新能力的影響——基于不同學科類別的差異性分析[J].學位與研究生教育,2022(4):52-60.

[4] 包學才,樊棠懷,鄧承志.人工智能背景下專業學位研究生課程體系研究——基于地方院校的信息類學科視角[J].大學教育,2021(11):176-179.

[5] 鄭鑫,申譯文,解恒燕.應用型高校工科專業學位型碩士研究生創新能力提升對策——以黑龍江八一農墾大學為例[J].大學,2022(10):165-168.

[6] 陸中會.全日制專業學位研究生培養體系的現狀分析[J].黑龍江教師發展學院學報,2022,41(6):4-6.

[7] 張永莉,吳偉.地方高校專業學位研究生培養的質量保障體系建設[J].北京教育(高教),2021(8):19-22.

[8] 苗茹,田琦,周珂,等.基于產教融合的實踐教學基地建設探索——以計算機專業研究生為例[J].軟件導刊,2022,21(7):224-227.

[9] 袁翔,江旭恒.以科技競賽為載體的理工科研究生創新能力培養分析[J].高教學刊,2022,8(14):29-32.

[10] 喻澤坤,路國華.以創新能力為中心的專業學位碩士研究生課程體系構建研究[J].長沙航空職業技術學院學報,2022,22(1):60-66.

基金項目:教育部2019年第一批產學合作協同育人項目“基于協同育人理念的新工科人才培養模式改革”(201901145002);沈陽工業大學2021年度研究生教育教學改革研究項目“‘雙一流’建設背景下機械類研究生創新能力提升途徑探索”(SYJG20211011)

第一作者簡介:楊赫然(1983-),男,漢族,遼寧錦州人,博士,副教授。研究方向為復雜曲面制造。

*通信作者:孫興偉(1970-),女,漢族,遼寧朝陽人,博士,教授。研究方向為數控裝備及理論。