魔法幻滅,“哈利·波特”終身癱瘓

菲力

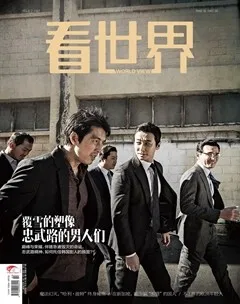

紀錄片《大難不死的男孩》劇照

2010年,隨著終章《死亡圣器》正式上映,《哈利·波特》這一陪伴整整一代人青春的系列電影,終于走到尾聲。全球書迷影迷尖叫著告別這一場世紀大夢,華納更是毫無意外地從中大賺一票,相關的媒體報道就像貓頭鷹送往德思禮家的霍格沃茲入學通知書一樣鋪天蓋地。

在這一切的媒體報道中,人們可以找到不舍、找到票房、找到八卦、找到贊美或謾罵。但當時的人們卻很難找到這樣一個事實:在這一部電影中,有一位26歲的“哈利·波特”被命運的伏地魔擊中—哈利·波特扮演者丹尼爾的替身演員,大衛(wèi)·霍爾姆斯,在當年的拍攝現場出了事故,終身癱瘓。

2023年年末,一部名叫《大難不死的男孩》的紀錄片上線,至此,人們得以窺見這位“哈利·波特”的人生與命運。也是在這部紀錄片里,人們才得以知道,在沒有魔法的麻瓜世界里,每個人,都在努力創(chuàng)造戰(zhàn)勝命運的奇跡。

在歡呼喝彩到來之前的兩年,2009年1月,《死亡圣器》的排練現場,下一個場景是伏地魔與巫師們的殊死對決,哈利·波特被炸向天空。確實,有一定難度,但工作人員為此買了保險,也檢查了道具。

即將上場的是大衛(wèi)·霍爾姆斯,他參與了前一天的排練,有些疲勞。有工作人員提出可以換人參與調試。但大衛(wèi)拒絕了,他說,這是自己的工作—代替主角丹尼爾·雷德克里夫完成一些有風險的鏡頭效果。

風險,生命不能承受之萬一。對于個體生命來說,萬分之一的風險,可能就是全部余生。但當一切尚未真正降臨時,人們卻很難對風險有具體的想象和恐懼。但這一次,當伏地魔念動咒語,一聲爆破之后,拴著大衛(wèi)的威亞配重失衡,直接將他撞向了墻壁。

坐在輪椅里的大衛(wèi)·霍爾姆斯

事故過去14年,沒有指責、沒有丑聞、沒有訴訟

在記錄片場花絮的視頻中,屏幕剎那陷入漆黑。現場所有人都清醒著目睹了這一瞬:大衛(wèi)的脖子當場折斷,胸部以下失去知覺,被立即送往醫(yī)院,診斷為終身癱瘓。

這一刻,對于哈利·波特,不論是署名的丹尼爾、匿名的大衛(wèi),還是現場負責特技的工作人員,都是魔法幻滅的時刻。所有人都心知肚明,剩下的都是現實,比如手術、復健、賠償、問責、一日三餐、漫漫余生。

事故發(fā)生后,大衛(wèi)在兩周之內接受了五次手術,其中包括長達11個小時的手術排除脊椎上的囊腫。術后PTSD綜合征使他經常在睡夢中幻聽到自己的脊椎咔咔作響。手術的效果不盡如人意,最開始頭、臉、脖子、手臂和手都還有知覺和控制力,但幾年后,隨著并發(fā)癥的蔓延,手臂也喪失了知覺,生活空間萎縮到一具棺材的范疇,醫(yī)生預計他最終將失去說話和吞咽的能力。

相比之下,事情的另一面似乎顯得過于平靜。事故過去14年,沒有指責、沒有丑聞、沒有訴訟。

“你其實可以追究到底的。”最疼愛大衛(wèi)的母親說。

“我的人生已經搞砸了,為什么還要毀掉別人的生活呢?”大衛(wèi)始終拒絕將這一事故訴諸法律。

因此,直到《哈利·波特》系列電影完結之后的很多年里,人們看到的始終只有電影工業(yè)的巔峰巨制:炫目的魔法和璀璨的夢想。

電影是造夢的工業(yè),也是造星的工業(yè)。大衛(wèi)出事后,《死亡圣器》如期上映,最讓丹尼爾受不了的是:主角光芒萬丈,替身卻終身癱瘓。這個為哈利·波特付出巨大—甚至是最大代價的男孩,這個因哈利·波特走過人生高峰低谷,嘗盡世間百味的男孩,他的故事不應無人知曉。

電影《哈利·波特與死亡圣器》的拍攝現場

大衛(wèi)來自英國埃塞克斯,父親是教會執(zhí)事,母親是殘疾兒童護理人員。大衛(wèi)從小身形矮小,為此沒少遭受校園霸凌,比如被塞進儲藏柜之類的。直到他在單雙杠和海綿墊上發(fā)現了自己的體操天賦—13歲之前,體操俱樂部是大衛(wèi)的童年避難所。

一年后,14歲的大衛(wèi)被電影特技界的傳奇人物格雷格·鮑威爾發(fā)掘,開始作為特技替身參演電影。從此命運的齒輪開始轉動,一直到很多年以后,大衛(wèi)坐在輪椅上接受采訪回憶當年,仍然對這位領路人表達了尊敬和感激。

大衛(wèi)是全世界第一位魁地奇運動員,也是掃帚飛行里程最長的人。

三年后的2000年,《哈利·波特》系列電影開拍,17歲的大衛(wèi)恰好占了身形矮小的優(yōu)勢,成為丹尼爾的替身演員和動作教練。在《哈利·波特》電影的前七集中,人們看到的絕大多數動作戲,比如飛行、跳躍、爆炸、墜落、潛水和打斗等,都是由大衛(wèi)代替丹尼爾出鏡完成的。大衛(wèi)是全世界第一位魁地奇運動員,也是掃帚飛行里程最長的人。他享受閃轉騰挪的星火之舞,也回味在被水流沖擊時感受到的窒息和恐懼。

對于當時11歲,患有動作協調綜合征,掄起球棒就東倒西歪,甚至自己系鞋帶都感到困難的丹尼爾來說,這個可以站立著翻跟頭,走到哪兒都像開派對的大哥哥,簡直太酷!

從這一刻開始,此后長達數年的時間里,兩個男孩一起拍戲、一起玩耍,親密無間地參與了彼此的成長。兩人身上甚至有一枚相同的星星紋身,象征友誼。于是,我們看到兩個各自不完美的男孩,像兩塊拼圖湊在一起,嚴絲合縫地組成了那個大銀幕上完美的哈利·波特。

《哈利·波特》系列電影完結后,人們在各種場合看到一個似乎一夜之間褪去稚嫩,甚至有一些頹敗的丹尼爾,并且認為這是因為他結束了在霍格沃茲的旅程,職業(yè)生涯也因此失去了重心。這或許是一部分原因,而大衛(wèi)亦是心中隱痛。

但《哈利·波特》之后,不論是看似前途光明的丹尼爾,還是坐在輪椅上的大衛(wèi),都需要開啟自己的新生活,重新問一問:如果我不是哈利·波特,我是誰?

在這場新的旅程中,最先出發(fā)的是大衛(wèi)。就像所有試圖從絕望中找尋一線光明的人們一樣,樂觀是必要條件。大衛(wèi)說自己是幸運的。他在還能夠走路的時間里,留下了轟動全球的電影作品。他在癱瘓之后,獲得了足夠的賠償,而且不乏許多真心相交的朋友。

時至今日,穿著彩條毛衣坐在輪椅里的大衛(wèi)已經40歲了。14年間,他和兩個四肢癱瘓的病友共同創(chuàng)立了播客,將癱瘓病人的困境向公眾曝露,并為骨科醫(yī)院籌措資金。此外,他還籌建了“霍爾姆斯特技學院”,希望更多由于身體缺陷遭遇霸凌的孩子們,能夠在這里擁有一技之長。甚至,他也順應了內心的渴望,沒停止尋求刺激,在現代科技的加持和朋友的陪伴下,他的旅行足跡從南非到北歐,甚至還開上了賽車,那個曾經飛翔的少年,仍然活在體內。

相比之下,丹尼爾的新生活顯然有些用力過猛,一度專接丑陋、頹喪、瘋狂的極端角色,比如一句臺詞都沒有的死尸,就差把“我不是哈利·波特”寫在腦門上了,卻仍舊沒能夠揭開“哈利·波特”這一標簽的封印。但當他回頭,看見了大衛(wèi),一如既往如燈塔般地給予指引。于是,丹尼爾決定松開拳頭,與過去的歲月和解,與不可更改的事實和解,給大衛(wèi),給世人,更是給自己一個交代。

2023年,一部由丹尼爾出資籌拍并擔任制片人的紀錄片上映,記錄了大衛(wèi)和哈利·波特劇組工作人員十年間如家人般的友誼,以及事故發(fā)生至今,人們如何痛苦、如何迷失,又如何重新出發(fā)。丹尼爾給這部紀錄片起了一個意味深長的名字—《大難不死的男孩》,它是《哈利·波特》小說原著開篇第一章的標題,也是哈利·波特另一個最為人所熟知的稱呼。

丹尼爾和大衛(wèi)親密無間

影片中除了大衛(wèi)和丹尼爾,還有鮑威爾的身影。事件發(fā)生時,這個抽雪茄的壯漢正站在他職業(yè)生涯的巔峰,是行業(yè)中呼風喚雨的人物,負責片場的特技統(tǒng)籌。大衛(wèi)出事后,鮑威爾是第一個觸碰他的人。盡管當事人拒絕追責,但這件事仍然讓鮑威爾自責得喘不過氣來—就算這是一場意外,但他就在現場。在此之前,他的職業(yè)生涯是和《碟中諜》《諜影重重》《兄弟連》綁定的,但這場事故就像伏地魔在他額頭上留下的一道傷疤,愧疚將永生跟隨。

帶著這道傷疤,繼續(xù)工作是一件難事。但就像鄧布利多的教誨:“黑暗和困難就在面前,我們將不得不選擇,做正確的事還是容易的事?”鮑威爾選擇繼續(xù)。大衛(wèi)事件之后,通過滑輪配重讓演員飛起來的特技方式就在英國全行業(yè)禁止了,鮑威爾發(fā)明了一種新的、更復雜、更可控的飛行特技,并且在特技進行之前做兩重、三重、四重安全防御措施,致力于推動提升片場特技的安全性,給予特技演員應有的保障。

所以你看,大衛(wèi)、丹尼爾、鮑威爾,當年在片場被伏地魔擊中的每一個大難不死的男孩們,都還在往前走。而羅琳正在考慮在電視劇版的《哈利·波特》中新增一個坐在輪椅上的巫師角色。這一次,人們都會知道,他是從麻瓜世界走入格蘭芬多的。

特約編輯姜雯 jw@nfcmag.com