中國數字經濟發展水平的區域特征與演變趨勢

陳博文,周世軍

(1.華中農業大學經濟管理學院 武漢 430070;2.安徽工業大學商學院,安徽 馬鞍山 243002)

0 引言

發展數字經濟是中國在第四次工業革命浪潮中實現“換道超車”的重要機會[1]。與傳統經濟相比,數字經濟具有顯著優勢[2]。一方面,與傳統生產要素相比,數據要素具有低成本、無損耗等優勢,能夠推動傳統企業數字化轉型,實現產業轉型升級;另一方面,數字經濟能夠降低交易成本,提高生產效率,進而提升產業鏈韌性。此外,數字經濟還能夠縮小地區發展差距,降低金融支持門檻,減弱人口老齡化對經濟帶來的沖擊[3—6]。

有關數字經濟發展水平的測度是近年來的一個研究熱點,主要體現在兩個方面:一是測度中國數字經濟發展規模。例如,許憲春和張美慧(2020)[7]對2007—2017年中國數字經濟的增加值進行測度,發現2017 年中國數字經濟增加值為53028.85 億元,約為美國同期的58.12%。蔡躍州和牛新星(2021)[8]測算出1993—2020 年中國數字經濟平均增速為16.3%。這類測度更偏向于對數字經濟進行宏觀的整體分析,但缺少對中國不同區域的數字經濟發展水平及其動態演變的評估。二是構建數字經濟發展指數。這類研究通常選取少量具有代表性的指標從不同層面對數字經濟進行測度。學者們從數字經濟發展的基礎條件(包括數字經濟基礎設施、信息化產業、互聯網發展、數字交易發展、數字用戶、數字創新、數字平臺等多個角度)對數字經濟進行刻畫[9,10],這些基礎指標為本文構建數字經濟發展水平評價指標體系提供了參考。與上述文獻僅從比較單一的指標進行測度不同,本文將對數字經濟發展水平進行綜合測度,并進一步分析其時空演變特征。

1 研究設計

1.1 指標體系構建

數字經濟包含數據價值化、產業數字化、數字產業化和數字化治理四大部分。其中,數字化治理和數據價值化的數據難以獲取,因此本文從數字經濟最常用的兩個角度進行分析,并結合已有文獻的做法[11,12],選取了數字產業化、產業數字化、數字用戶、數字平臺4個一級指標和數字產業投入、數字產業產出、數字金融、行業數字化、網絡普及度、網絡規模、數字載體7 個二級指標對中國數字經濟發展水平進行測度。具體的指標體系見下頁表1。

表1 數字經濟發展水平評價指標體系

1.2 數據來源與方法選擇

(1)數據來源。考慮到數據獲取存在的限制條件,本文僅選取了2011—2020 年中國30 個省份(不含西藏和港澳臺)進行研究。指標的具體含義見表1。需要指出的是,數字普惠金融指數來自北京大學數字金融研究中心,其他數據來自《中國統計年鑒》等。對于一些缺失數據,采用線性插值法、均值法等進行補齊,最終形成了2011—2020年30個省份的平衡面板數據。

(2)熵權法。常見的指標賦權法有主觀賦權和客觀賦權兩種形式,考慮到主觀賦權可能受到人為因素的干預,因此本文采用熵權法來測度不同地區的數字經濟發展水平,從而使得到的結論更加客觀。

(3)核密度估計。核密度估計是一種非參數估計法,通過概率密度函數來擬合變量的發展趨勢,能夠用來分析數字經濟隨時間發生的變化。

(4)Dagum 基尼系數及其分解。Dagum 基尼系數[13]可以用來反映指標的相對差異。Dagum基尼系數可以將總體基尼系數G分解為地區內差異的貢獻Gw、地區間差異的貢獻Gnb和超變密度的貢獻Gt,即G=Gw+Gnb+Gt。

(5)空間相關性檢驗。不同地區的數字經濟發展水平可能存在空間相關性,因此本文參照已有文獻的做法,采用全局莫蘭指數和局部莫蘭指數進行空間相關性檢[14]。

2 數字經濟發展水平測度

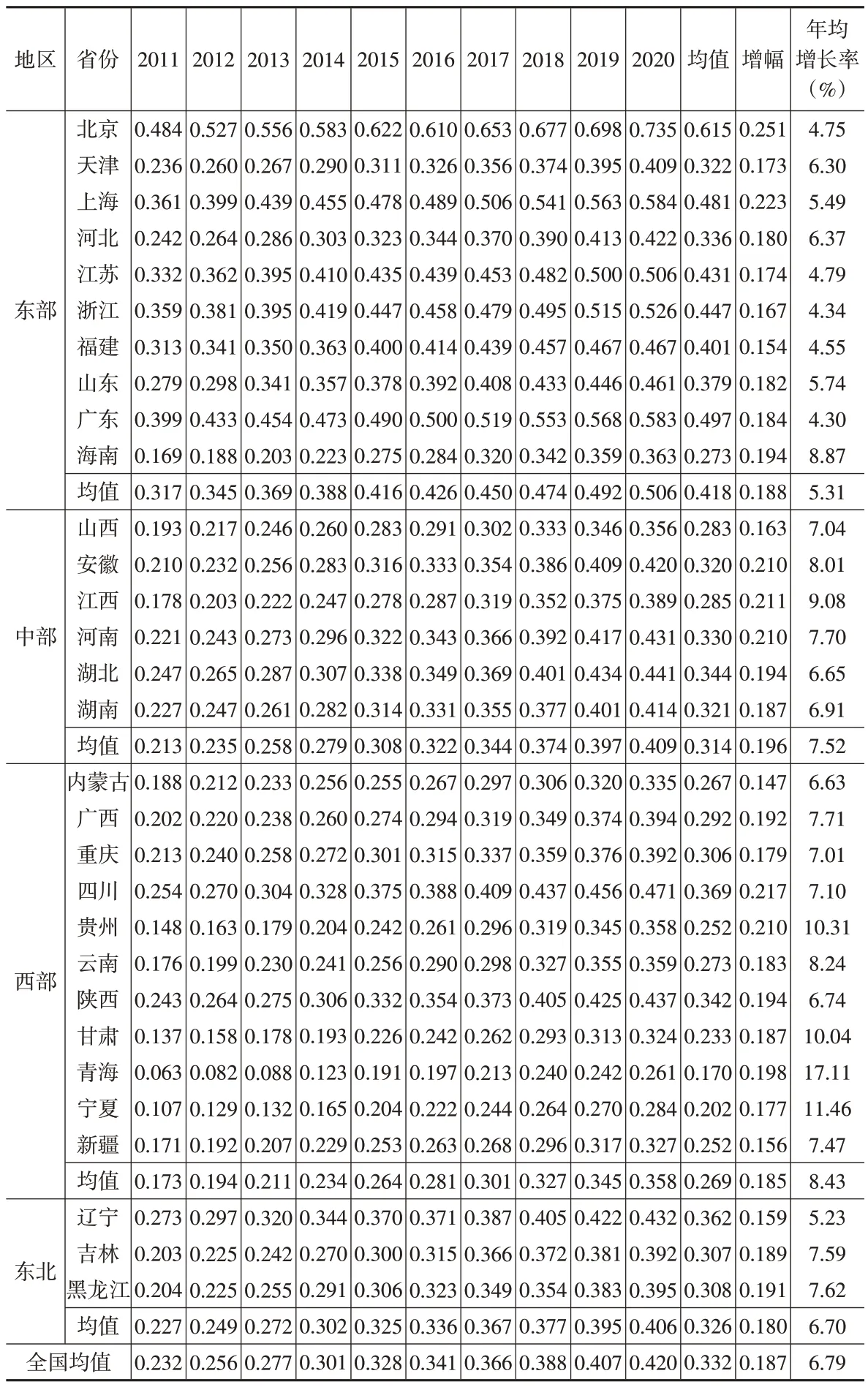

根據所構建的數字經濟發展水平評價指標體系,使用熵權法測算出2011—2020年中國30個省份的數字經濟發展水平,結果見表2。

表2 數字經濟發展水平

從表2可知,2011—2020年全國數字經濟發展水平均值為0.332。分區域來看,東部地區以0.418的數值排在第一位,其次是東北地區,數字經濟發展水平均值為0.326,再次為中部地區(0.314),西部地區最低(0.269)。從增長情況來看,東部、中部、西部、東北地區的數字經濟發展水平增幅分別為0.188、0.196、0.185、0.187,年均增長率分別為5.31%、7.52%、8.43%、6.79%。可以看出,中部地區數字經濟發展水平的增幅最大,從2011年的0.213增長至2020年的0.409。總體來看,中西部地區數字經濟發展迅速,后發優勢明顯;西部地區年均增長率高于其他三個地區,中部地區年均增長率排在第二位;東北地區數字經濟發展則呈現疲態,2011年以后與東部地區的差距開始擴大,且在2019年以后開始逐漸被中部地區反超。

分省份來看,不同省份的數字經濟發展水平也存在顯著差異。北京、廣東、上海分別以0.615、0.497、0.481 的均值排在全國前三位,均超過0.45,處于中國數字經濟發展水平的第一方陣,這一測度結果與實際情況較為相符。福建、山東、湖北、遼寧、四川等省份數字經濟發展水平的均值介于0.34~0.45,屬于國內數字經濟發展較好的省份。而西部地區的內蒙古、新疆、寧夏、甘肅等省份數字經濟發展水平的均值尚未達到0.30,發展較為落后。從增長率來看,青海以17.11%的年均增長率居于全國第一位;貴州、甘肅、寧夏等省份的年均增長率均超過10%,說明在較不發達的西部地區,數字經濟發展存在很大的上升空間。

3 數字經濟發展水平的核密度估計

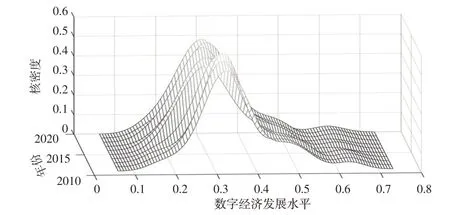

本文通過核密度估計對中國數字經濟發展水平在時間維度上的變化進行分析。

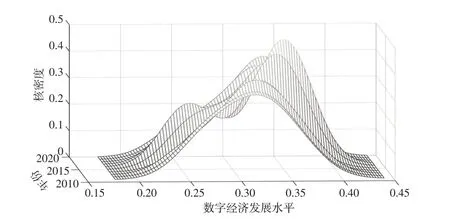

從圖1可知,樣本期內核密度函數的波動中心不斷向右移動,說明中國數字經濟發展水平整體上在提高。從分布形態上看,2014 年以后核密度函數的主峰高度顯著下降,且在2015年峰值最小,說明中國數字經濟發展水平的差異整體在縮小。從分布的延展特征來看,2011—2020年數字經濟發展水平的核密度曲線呈現“右拖尾”特征。從波峰數量上看,樣本期內核密度函數存在多個峰值,且在0.3 處峰值最高,說明中國數字經濟發展水平存在多極分化特征且大樣本群主要集中在0.3附近。

圖1 全國數字經濟發展水平的三維核密度圖

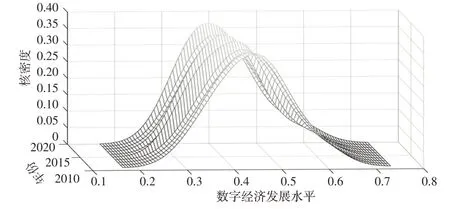

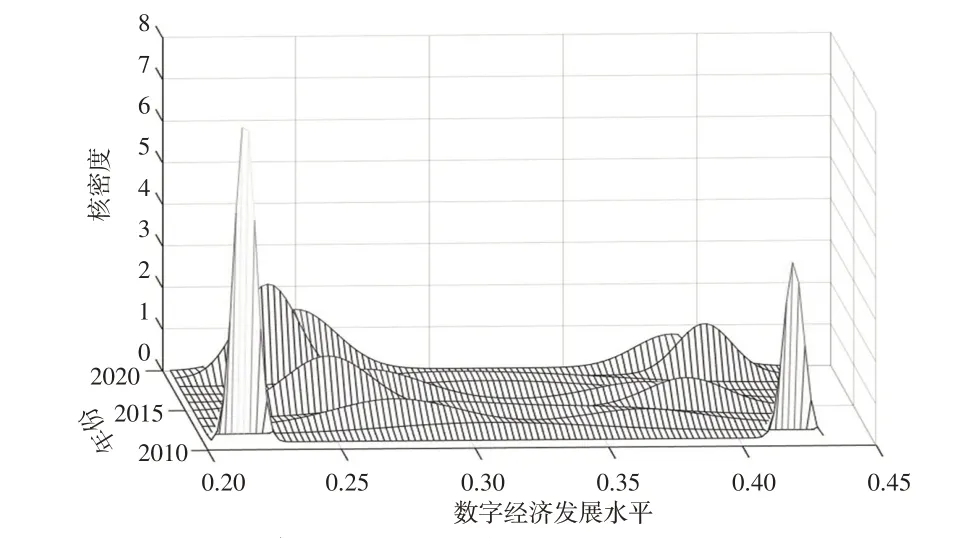

從圖2可知,樣本期內核密度函數的波動中心不斷向右移動,說明東部地區數字經濟發展水平整體上在提高。從分布形態上看,2015 年以后核密度函數的主峰高度略有上升,說明東部地區數字經濟發展水平的差異有所擴大。從分布的延展特征來看,東部地區與全國較為相似,但是東部地區數字經濟發展水平最高峰的值介于0.4~0.5,說明東部地區數字經濟發展水平存在多極分化特征且大樣本群主要集中在0.4~0.5。

圖2 東部地區數字經濟發展水平的三維核密度圖

從圖3可知,樣本期內核密度函數的波動中心不斷向右移動,說明中部地區數字經濟發展水平整體上在提高。從分布形態上看,2011—2020 年核密度函數的峰值出現波動,說明中部地區數字經濟發展水平的差異變化較大。從分布的延展特征來看,數字經濟發展水平的核密度曲線呈現“左拖尾”特征。從波峰數量上看,2016 年和2017 年呈現明顯的雙峰分布,說明也存在多極分布。

圖3 中部地區數字經濟發展水平的三維核密度圖

從圖4可知,樣本期內核密度函數的波動中心不斷向右移動,說明西部地區數字經濟發展水平整體上在提高。從分布形態上看,2014 年以后核密度函數的主峰高度顯著上升,說明西部地區數字經濟發展水平的差異有所擴大。從分布的延展特征來看,數字經濟發展水平的核密度曲線也呈現與全國以及東部地區相似的“右拖尾”特征。

圖4 西部地區數字經濟發展的三維核密度圖

從圖5可知,樣本期內核密度函數的波動中心不斷向右移動,說明東北地區數字經濟發展水平整體上在提高。從分布形態上看,2014年以后,核密度函數的主峰高度顯著下降,說明東北地區數字經濟發展水平的差異在縮小。

圖5 東北地區數字經濟發展的三維核密度圖

4 數字經濟發展水平的Dagum基尼系數分解

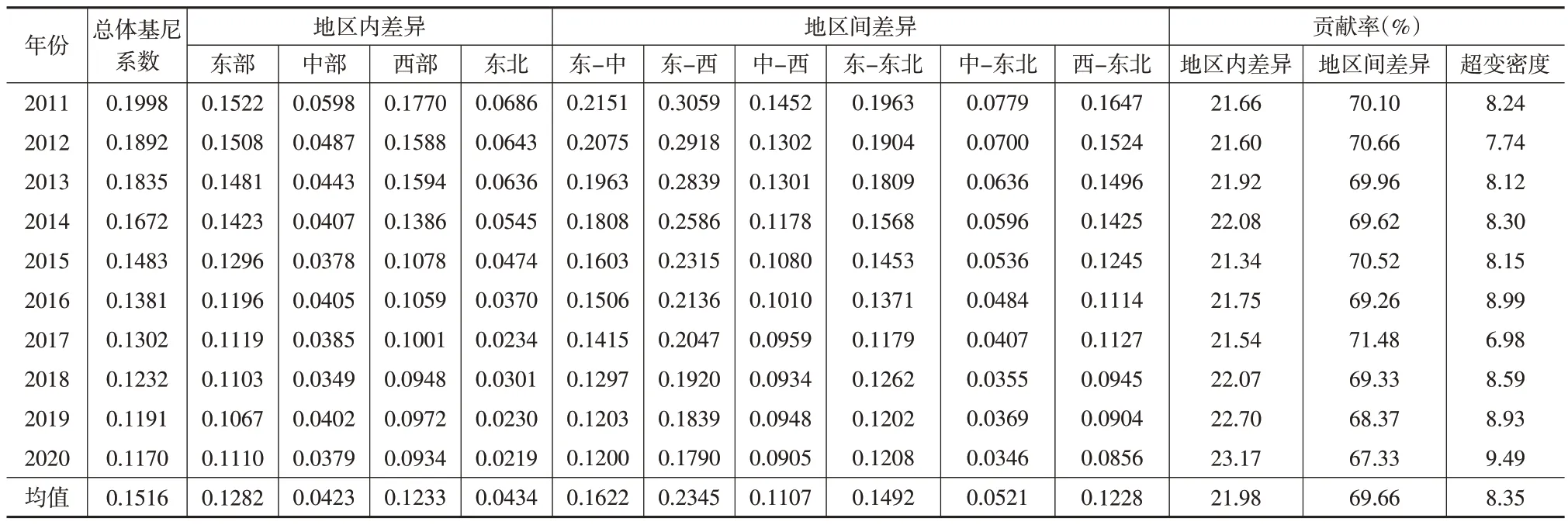

為了進一步分析數字經濟發展水平的區域差異,本文借助Dagum 基尼系數分解法對中國數字經濟發展水平的區域差異進行度量,測度結果見下頁表3。

表3 數字經濟綜合發展水平的基尼系數分解

4.1 地區內差異

從地區內差異的數值來看,2011—2020 年東部地區數字經濟發展水平的內部差異最大,西部地區次之,再次是東北地區,而中部地區的內部差異最小。其原因可能是東部地區包含了一些發展水平差異較大的省份,例如北京、上海、廣東的數字經濟發展水平年均值超過0.45,而海南的年均值僅為0.27。從動態趨勢來看,西部地區在2011年內部差異最大,而到2014年,西部地區內部差異的數值開始小于東部地區,說明西部地區的內部差異在縮小,中部地區在2011—2020年數字經濟發展水平的內部差異始終居于末位,說明中部地區數字經濟發展較為協調。此外,從整體動態變化特征來看,各區域的內部差異在2011—2020 年均呈現縮小趨勢。其中,東部地區由2011年的0.1522 下降至2020 年的0.1110,中部地區由2011 年的0.0598 下降至2020 年的0.0379,西部地區由2011 年的0.1770 下降至2020 年的0.0934,東北地區由2011 年的0.0686下降至2020年的0.0219。西部地區的降幅最大,其絕對降幅為0.0836,主要原因在于這段時間內我國數字經濟基礎設施建設向西部地區和農村傾斜,各省份之間的“數字鴻溝”在縮小。中部地區內部差異呈現波動趨勢,某些年份有所上升,但總體來看,其內部差異和其他三個地區相似,均呈現縮小趨勢。

4.2 地區間差異

從地區間數字經濟發展水平相對差異的均值來看,東部地區和西部地區之間的差異最大,為0.2345;而中部地區和東北地區之間的差異最小,僅為0.0521。從動態發展趨勢來看,2011—2020 年各區域之間的數字經濟發展水平的差異在縮小,其中,東-中、東-西、中-西、東-東北、中-東北、西-東北之間的差異值分別較2011 年減小了0.0951、0.1269、0.0547、0.0755、0.0433、0.0791。東部地區與西部地區之間的差異變化最大,中部地區和東北地區之間的差異變化最小。

4.3 總體差異

按照Dagum(1997)[13]提出的基尼系數分解方法,可以把數字經濟發展水平的總體差異分解為地區內差異、地區間差異的貢獻以及超變密度的貢獻三個部分。從平均貢獻率的具體數值來看,樣本期內數字經濟發展水平的總體差異主要來自地區間差異,約占69.66%;地區內差異次之,約占21.98%;而超變密度貢獻率最小,約占8.35%。地區間差異占總體差異的比重超過三分之二,說明數字經濟發展不平衡主要是由地區之間發展不平衡造成的。

5 數字經濟發展水平的空間相關性分析

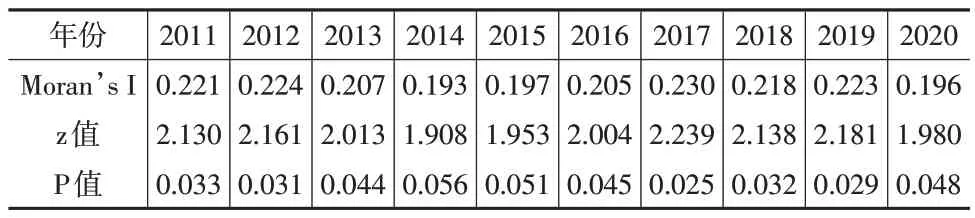

5.1 全局空間相關性檢驗

本文采用了全局和局部莫蘭指數對中國數字經濟發展水平進行空間相關性檢驗,檢驗結果見表4。從表4 可以看出,2011—2020 年中國數字經濟發展水平的全局莫蘭指數介于0.19~0.23,沒有明顯的下降特征,且檢驗的P值均小于0.06,拒絕空間分布存在隨機性的原假設。說明2011—2020 年中國各地區數字經濟發展水平存在較強的正向空間相關性,地區之間存在顯著的互動影響。

表4 2011—2020年數字經濟發展水平的全局莫蘭指數

5.2 局部空間相關性檢驗

為了進一步分析在何處存在空間集聚現象,本文采用Anselin(1995)[15]提出的局部莫蘭指數對中國數字經濟發展水平的空間聚集性進行檢驗,結果表明:樣本期內,上海、江蘇、浙江、山東、福建和河北6個省份主要處于高-高集聚區,其中河北在2015年處于低-高集聚區。以上省份不僅自身數字經濟發展較好,而且其相鄰省份也處于較高水平。與之不同的是,海南、天津、江西、安徽4 個省份處于低-高集聚區,且安徽在2017—2020 年有向高-高集聚區靠近的趨勢。湖北、廣東、北京、陜西4個省份則主要處于高-低集聚區,其中陜西在2013—2015 處于低-高集聚區。這些省份數字經濟發展較好,但其鄰近省份數字經濟發展則相對較差。一些其他省份,如重慶、湖南、廣西、云南、貴州、四川、寧夏、甘肅、新疆、遼寧、吉林、黑龍江、青海、內蒙古、河南、山西等,則主要分布在低-低集聚區,其中廣西、重慶與湖南在部分年份處于低-高聚集區。這些省份多位于中西部地區,自身數字經濟發展較為落后,其鄰近省份數字經濟發展水平也較低。整體上看,中國省域數字經濟發展水平呈現高-高集聚和低-低集聚的特征,這與全局空間相關性分析得出的結論一致,即中國數字經濟發展水平存在明顯的空間正相關性。

6 結論

本文首先構建了數字經濟發展水平評價指標體系;然后,通過熵權法測度出中國30 個省份2011—2020 年的數字經濟發展水平;最后,采用核密度估計、Dagum 基尼系數、空間相關性檢驗分析了中國數字經濟發展水平的地區差異與時空演變特征。主要結論如下:(1)從熵權法測度的具體結果來看,全國以及不同地區數字經濟發展水平整體上均呈現上升趨勢。東部地區發展水平最高,中部地區和西部地區后發優勢明顯,東北地區發展水平居中,但年均增長率最小。(2)核密度估計結果顯示,全國以及不同地區的核密度曲線都在向右移動,除東部地區外,其他區域的核密度曲線都有多個峰值,說明區域內部存在多極化分布特征。(3)Dagum基尼系數分析結果表明,中國數字經濟發展水平的整體差異在縮小。從地區內差異來看,東部地區內部差異在2014 年以后超過西部地區變為最大,中部地區內部差異一直最小;從地區間差異來看,東部地區和西部地區之間的差異最大,中部地區和東北地區之間的差異最小。地區間差異占比在下降,而地區內差異占比在上升。(4)空間相關性檢驗結果表明,中國數字經濟發展水平存在顯著的空間正相關性,形成了以上海、江蘇、浙江、山東、福建等為代表的高-高集聚區,而低-低集聚區則主要分布在西部地區。