新文科背景下設計學科“四位一體”人才培養模式研究*

林燕

(廣東科技學院,廣東 東莞 523083)

我國的新文科建設發端于2018年8月,中央明確提出“高等教育要努力發展新工科、新醫科、新農科、新文科”(簡稱“四新”)。2019年被稱新文科建設元年,5月“六卓越一拔尖”計劃2.0正式啟動,全面深化高等教育教學改革,推動新文科建設內涵式發展。2020年新文科建設工作會議在山東大學召開,發布《新文科建設宣言》,全面部署新文科建設。各高校從新文科的戰略意義、內涵價值、實施路徑、人才培養模式、課程體系、實踐教學體系、課堂教學、實驗教學、教材建設等維度,積極探索中國特色新文科創新發展之路。

“新文科”的“新”從何來、又通往何方,對設計人才培養模式有何影響,藝術設計類專業在新文科背景下有何創新,這是新時代擺在藝術設計教育工作者面前的一個重要問題,也關系著設計人才是否能適合我國經濟高質量發展。

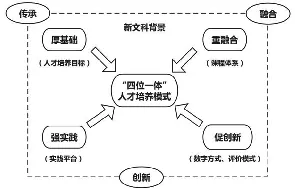

面對新文科挑戰的到來,廣東科技學院藝術設計學院從培養目標、課程體系、實踐教學、創新創業教育等方面積極探索如何提高人才培養質量,構建了“厚基礎、強實踐、重融合、促創新”的“四位一體”設計人才培養模式。

1 新文科的概念

何謂“新文科”,學者眾說紛紜。

對于傳統文科,是依據我國《普通高等學校本科專業目錄(2012年)》的規定,除了理學、工學、農學和醫學外,哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學、藝術學等學科門類基本上都可納入“文科”范疇[1]。新文科有何突破?馮果認為,新文科是相對于傳統文科而言的,是對傳統文科的提升,其目的在于打破專業壁壘和學科障礙,以廣博的學術視角、開闊的問題意識和深厚的學術積累為基礎,為學生提供更契合現代社會需求的素養訓練,是對快速變革的社會生活的主動回應[2]。李若輝、宋倩認為,新文科指的是相對傳統文科(人文社會科學)而言突破傳統的學科概念,將學科進行交叉從而形成的綜合性跨學科學習,既是對現有文科的改良,又是加快學科建設與社會發展的主要力量[3]。由此可見,傳統學科專業劃分清晰、學科界定明確,但形成的學科壁壘制約了人才全面發展;新文科強調學科的交叉性、綜合性、跨越性、融通性,更能適應社會快速發展、新時代人才需求。

也有學者從新技術發展、中國特色社會主義建設需求的維度闡述,如:新文科是基于全球新技術發展與新時代中國特色社會主義發展戰略安排,突破傳統文科的思維模式,注重通過文科內部融通、文理交叉融合來研究、認識和解決學科本身、人和社會中的復雜問題,構建中國特色社會主義的學科知識體系,并引領學科發展[4]。大數據、網絡技術、虛擬現實等新技術改變了人才的培養模式、教育方式、課堂結構、知識體系,這就要求新文科在新技術推動下改革教學模式、注重現代化信息技術運用、注重學科交叉融合。

教育部吳巖副部長從新文科的任務、使命角度全面解讀了新文科建設。新文科是文科教育的創新發展,新文科要培養知中國、愛中國、堪當民族復興大任的新時代文科人才;培育優秀的新時代社會科學家;構建哲學社會科學中國學派;創造光耀時代、光耀世界的中華文化,這正是新文科擔負的四大任務、四大使命[5]。從新技術、新需求、新國情出發建設新文科,它關系著國家發展、文化傳承、人才培養等重大問題。因此,新文科建設勢在必行。

藝術,新文科人文板塊的重要組成部分。從藝術發展來看,隨著數字生態下文化互融、大眾審美時代流變、藝術表現多媒介整合等新形勢出現,藝術需要與傳統文化、區域經濟發展、新媒體技術形成互動關系,以適應新時代發展要求。從藝術教育來看,藝術需要改變傳統單一學科教育,形成跨學科交叉融合模式。因而,需要重組基礎課程、專業課程,形成文理交叉、現代信息技術融入的課程體系,重構人才培養機制。

2 新文科背景下設計人才培養模式創新

2.1 改革的必要性

在現代信息技術發展的背景下,伴隨互聯網、人工智能、三維打印等現代技術的發展,信息技術不斷交叉融合滲透社會各方面[6],社會對處理各類綜合性、復雜性設計問題的人才需求不斷增長,單一學科知識很難滿足當今社會實際需求。

因此,應用型本科院校應打破藝術設計、技術、工程、經濟、社會學等學科之間的隔閡,重視不同學科的交叉、滲透和融合,構建跨學科融合的藝術設計專業人才培養機制、課程體系,以培養出適應社會需求的具備跨領域、跨學科知識的藝術設計專業人才[6]。

2.2 創新路徑

在新文科背景下,要深化專業改革,結合社會發展新需求、學科交叉融合新趨勢、科學研究新成果,加強傳統文科專業的內涵建設,建設新興的文科專業[7]。人才培養模式創新是新文科專業建設的必由之路。

廣東科技學院藝術設計學院設計學專業群在應用型本科轉型、新文科建設中,改變傳統單一學科教育,探索出“厚基礎、強實踐、重融合、促創新”四位一體人才培養模式(圖1),有利于綜合性藝術設計教育得以普及化。

圖1 研究總體框架

本文以廣東科技學院設計學科為實踐案例,以跨學科融合的藝術設計專業人才培養創新為主要研究內容,探討應用型本科院校如何培養設計人才。以交叉、融合、關聯為出發點,從人才培養目標、課程體系、實踐教學平臺、教學模式改革、課程評價體系、創新創業教育等方面,打破學科壁壘,建構設計學科“厚基礎、強實踐、重融合、促創新”四位一體人才培養模式,以期為培養社會發展需求的新時代藝術設計人才提供借鑒。

3 新文科建設探索:探索“四位一體”人才培養新模式

廣東科技學院應用型本科的人才培養目標與新文科建設根本任務相吻合,為粵港澳大灣區培養新時代設計人才,在新文科背景下,設計人才培養注重文化傳承、創新、融合。

傳承,即文化傳承,在構建中國特色藝術學學科話語體系過程中,科研、創作必須根植于中華文化的沃土,繼承和發揚中華優秀傳統文化,講好中國故事;創新,多元創新,對于設計人才培養而言,在于實踐平臺創新、育人教學方式創新,將創新、創業與創意三者有機結合;融合,需要把握時代機遇,充分應用數字技術,探索藝術與科技深度融合的媒介方式、實踐平臺、評價方式。

3.1 厚基礎:傳承文化

文化是人類知識、信仰和行為的統稱,因此,文化包括語言、思想、信仰、風俗習慣、禁忌、法規、制度、工具、技術、藝術品、禮儀、儀式等其他有關成分。中華文化博大精深,源遠流長。要遵循傳承傳統,要遵循文科教育和人才培養基本規律,傳承中華優秀傳統文化。在人才培養方案的基礎學科中,注重培養學生的文化自信、傳承優秀傳統文化、強化文化根基。

從行業發展來看,我國已經發展到了“大設計時代”,數字文化、創意產業進入互聯網和移動媒體領域,需要大量具有豐富文化底蘊的數字內容。從學科門類來看,藝術設計是一門需要文化底蘊、文化內涵的學科,綜合性強,對文化根基、文化素養要求高,因此,需要強化人文素養的培養,否則設計作品成了無根之木、無源之水。依據藝術學科的人才培養目標培養具有一定的人文精神、較高的藝術修養和藝術實踐能力,能夠熟練使用計算機技術制作數字創意內容的綜合性高素質應用創新型人才,在學科基礎、公共選修課上需要強基礎,樹立中華民族文化自信,建立藝術設計專業文化根基。

廣東科技學院藝術設計學科涵蓋了視覺傳達設計、產品設計、環境藝術設計、數字媒體藝術、服裝與服飾設計、藝術與科技等6個專業。在學科基礎方面為增強學科專業內部的基礎融通教育,增加學生專業基礎學科教育,設置了設計基礎、藝術概念、Photoshop圖像處理三門學科基礎課程。在公共選修課方面,設置了博雅通識選修課程,涵蓋了計算機、健康養生、藝術、人文、史學、天文、地理等多個學科門類。學生通過公選課平臺,擴大知識面、提升人文素養,增強綜合知識的能力。

新文科的重大責任在于價值引領,通過價值引領,樹立正確的價值觀。廣東科技學院通過“五育并舉”、課程思政等舉措,實現價值引領;通過“德育鑄魂、智育固本、體育強健、美育浸潤、勞育淬煉”為我校健全立德樹人落實機制;通過潤物細無聲的課程思政,達到思政教育融入課程教育。

3.2 強實踐:實踐平臺

實踐教學是應用型本科育人體系重要環節,在應用型本科院校需要搭建實踐教學平臺。藝術設計類專業通過藝術設計中心校內實訓室和建立校外實踐基地,借助教師工作室、設計學專題研究、創新班、項目化教學改革等方式搭建了“立交橋式”實踐教學體系,以產教融合推動藝術設計各專業高質量發展。

在校內實訓室方面,改造升級已有的藝術設計中心實驗教學平臺,利用VR設備、藍箱特效實訓室,依托虛擬現實、多媒體、人機交互等技術建設數字藝術虛擬現實實驗教學示范中心,使新文科背景下的實驗平臺更加智能化、交互性、網絡化,彌補了傳統實訓教學資源不足等問題。現階段,該教學示范中心主要面向設計學專業學生,成為課內實踐、綜合實踐等課程的教學基地和開放式設計項目的實施平臺。通過專業共用、企業共建、院校共享、行業共贏數字資源庫的建設,創建基于新需求、新發現、新知識、新技術的數字展示平臺,數字資源庫、數字展示平臺融合共通的實踐教學平臺有利于培養高素質應用創新型人才創新思維能力、分析解決問題能力、數字技術應用能力、協同合作能力。

在實踐教學改革方面,藝術設計學院組建了6個科研團隊、15個教科創教學相長項目化團隊,3個教授工作室、2個學生工作室、4個教師工作室,以工作室為載體圍繞數字化、虛擬現實、藝術設計、創意內容等方面開展科技、社會和產業等方面服務,鏈接產教融合、承擔企業橫向課題。通過科研反哺教學,促進科研、教研成果轉化、科技成果轉移。

在教學方法方面,靈活采用案例分析法、小組合作法、任務驅動法、角色互換法、情境教學法等多種教學方法,激發學生學習興趣,引導學生參與教學、積極思考、主動探究、樂于實踐。通過基于成果導向的項目化教學改革提升了設計類人才培養質量。如:數字創意設計創新科研團隊以5G時代數字創意團隊打造、平臺搭建、內容生產、產教融合為研究內容,打造一批具有自主知識產權的微電影、短視頻、二維動畫、CG插畫、H5、VR及交互作品,運用互聯網技術、新媒體平臺傳播作品;數字視頻制作教科創教學相長項目化團隊利用校企合作資源東莞電視臺、東莞市倚天影視文化有限等行業、企業資源,合作講授攝影攝像課程(延伸至影視短片創作、視頻編輯課程),協同培養粵港澳大灣區文化創意產業需要的數字內容制作、短視頻拍攝與剪輯人才。

通過實踐平臺,促進了教研、科研成果轉化,服務鄉村振興、數字文化產業。東莞市科技局科技特派員項目“蓄光型發光材料在鄉村文化建設中的應用”將藝術與科技融合應用于鄉村文化建設,將實用新型專利“一種弧形椅”、外觀專利“導視標識牌”、設計作品《紅絲帶》應用于東莞市石排鎮福隆村古塔文化廣場改造項目。

3.3 重融合:學科融合

教育部吳巖副部長指出,要推進融合創新,要與現代信息技術融合,與其他學科交叉融合,要以相近的專業集群融合,通過這樣的融合守正和創新,把新文科建設推向新的高度[5]。融合,既包括學科內部融合,也包括新文科與理科、工科、農科等外部學科融合,還包括新科技、現代化信息手段與文科的融合,從而帶來新文科知識量的擴增、能力擴展,適應新一輪科技改革需要,解決日益變化的復雜社會問題。

在藝術設計類專業,主要通過如下舉措實現交叉融合。第一,在藝術設計學科內部,每個專業開設20門專業任選課(由原來8門增加至20門),涵蓋了藝術設計專業內部其他專業核心課程。第二,在學科內外融合方面,通過開設輔修專業、微專業,達到跨學科知識交叉融合。第三,網絡、信息化平臺的運用,通過超星學習通等數字化平臺,建立線上線下混合式課程。

另外,學院新開設藝術與科技專業,該專業培養在數字技術背景下對新的交流、交互和表現方式的創新思考能力、表現溝通能力和創意實現能力,使學生具備不同知識領域中相互溝通和交流的能力,以及應對信息時代新的需求進行跨領域團隊協同創新的能力,使學生成為適應現代藝術市場發展及大型會展經濟產業發展需要的,具有會展策劃、數字商業展示知識與創新能力的高素質創新應用型人才。該課程體系涵蓋了科學與藝術交叉領域。

3.4 促創新:創新創業

創新,創造性轉化、創新性發展需要立足新時代、立足新技術,傳承中華民族的先進文化。創新是藝術設計發展的生命線,沒有技術、工藝手段、傳播方式的創新,傳統藝術難以傳承、發展。藝術教育也需要創新發展,我校通過創新創業教育普及人才培養方案、“互聯網+”、大創賽等方式推廣創新創業教育。在藝術設計學院成立非物質文化遺產設計中心,將創新、創作、創意與創業相結合新技術、新設計、新創意,實現非物質文化遺產的創新性傳承。

“厚基礎、強實踐、重融合、促創新”的“四位一體”創新人才培養模式統一于設計人才培養目標。遵循新文科“傳承、融合、創新”的要求構建校內實訓基地、校外實習基地,創新創業的設計人才培養模式,將產學研用結合,最終培養綜合性高素質應用創新型人才。

4 結語

在新文科建設背景下,設計人才要打破專業壁壘、學科障礙,以傳統文化為根基、以教科創實踐平臺為基地,注重學科融合、現代化信息技術的融合,注重創新精神、創業能力的培養,提供更契合時代需要的綜合素養訓練,為粵港澳大灣區文化創業培養新時代設計人才。