地方理工院校應用化學專業“121”遞進式實驗實踐課程體系建設及其課程思政探索

袁亞利 聶瑾芳 李建平 李琳 鄒建梅

基金項目:廣西高等教育本科教學改革工程項目“‘新工科’背景下應用化學專業‘121’遞進式實踐課程體系建設探索”(2022JGA203)

第一作者簡介:袁亞利(1986-),女,漢族,江蘇淮安人,博士,教授,碩士研究生導師,教研室主任。研究方向為手性傳感、納米酶。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.06.022

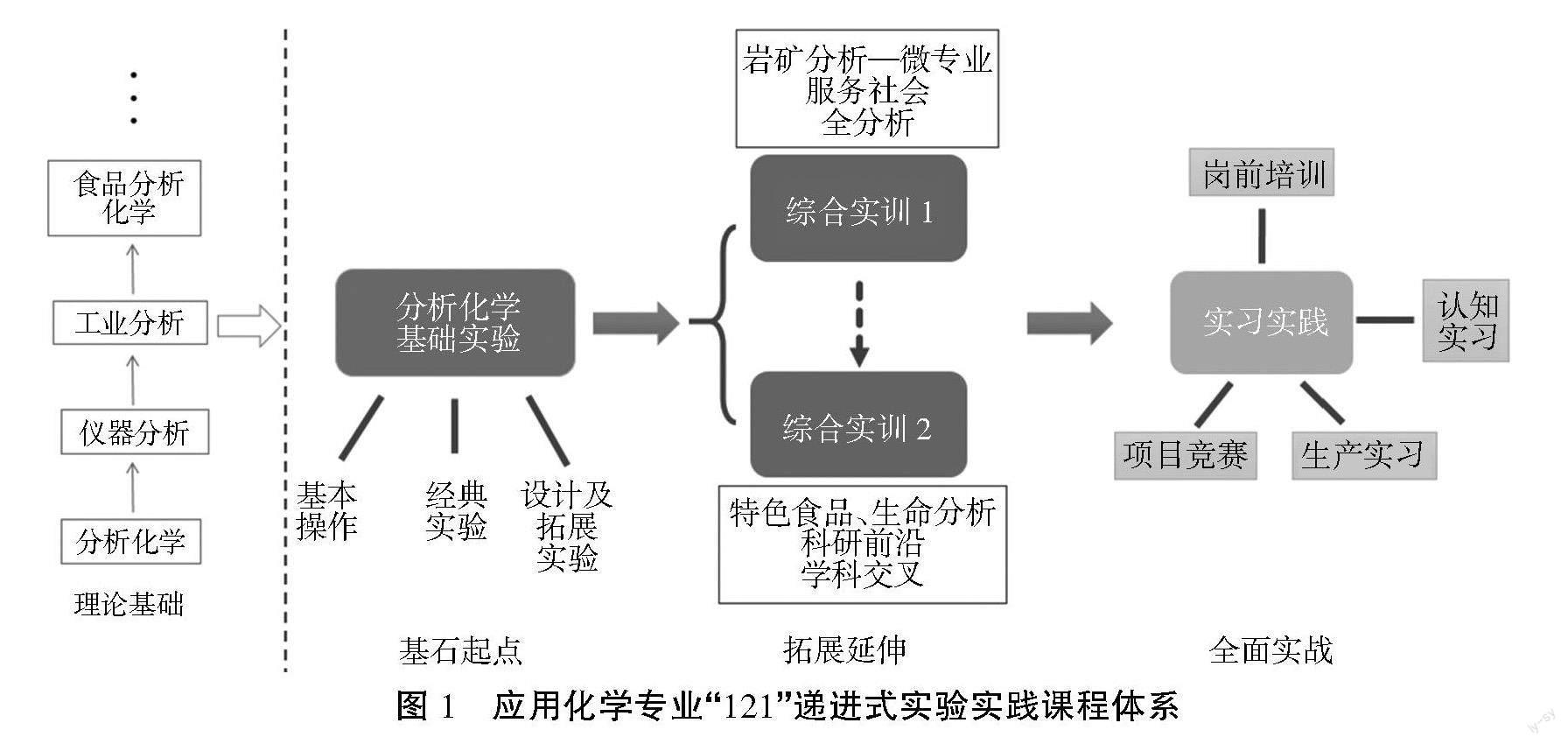

摘? 要:基于國家形勢政策的轉變和地處廣西的獨特地理區位,桂林理工大學應用化學專業新的定位逐步確立,在保留原有巖礦分析方向的基礎上,增設以廣西特色食品分析為主、生命分析為輔的發展方向,由此提出“121”遞進式實驗實踐課程體系。圍繞設定的基礎(分析化學基礎實驗)、綜合(綜合實訓1、綜合實訓2)、實戰(實習實踐)的進階路線,實驗實踐體系的思政建設形成“三輪驅動”的總體設計,從教師、課程內容和課程資源三個方面出發,討論具有本專業及廣西地方特色的思政建設的具體實施方案,同時對今后的建設進行一定展望。

關鍵詞:應用化學;實驗實踐;課程體系;課程思政;地方院校

中圖分類號:G641? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)06-0094-04

Abstract: Based on the change of national situation and policy and the unique geographical location of our university in Guangxi, the new positioning of the applied chemistry major has been gradually established. On the basis of retaining the original direction of rock and mineral analysis, the other direction of Guangxi characteristic food analysis and life analysis as the supplement has been added, and the "121" progressive experimental practice course system is proposed. Following the advanced route of the foundation (Basic experiment of analytical chemistry), comprehensive (Comprehensive training 1, Comprehensive practical training 2), and practical course (Practice), the ideological and political construction of the experimental system forms the overall design of "three-wheel drive". The specific implementation plan of ideological and political construction with the local characteristics of the major and Guangxi is discussed from the three aspects of teachers, course content and course resources. Furthermore, a certain prospect for future construction is made.

Keywords: applied chemistry; experimental practice; curriculum system; curriculum ideology and politics; local colleges

桂林理工大學地處廣西,是中國面向東盟的重要窗口,具有“一灣相挽十一國,良性互動東中西”的獨特區位優勢。作為中央與地方共建,以廣西壯族自治區為主的理工院校,桂林理工大學大力推進以課程思政為目標的課程建設和課堂教學改革,立足西部,實現培養高級專門應用型理工人才,投身邊疆民族欠發達地區經濟社會發展,服務國家“一帶一路”建設。

實驗教學是理工專業教學體系中的重要環節之一,肩負著強化學生對理論知識的理解、訓練學生的基本技能、培養學生科學思維的任務[1-3]。實驗課程通過實驗知識的學習和操作技能的形成,強調培養學生的科技創新能力、獨立思維與研究能力,提升學生的綜合素質。由此可知,實驗課程天然具有比理論課程更加顯性的思想政治教育元素,在課程思政建設中有著得天獨厚的優勢,有利于引導學生將實踐與實現中華民族偉大復興的中國夢相結合,踐行社會主義核心價值觀。本文以桂林理工大學應用化學專業為例,擬在國家一流本科專業建設的背景下,對新構建的實驗實踐教學體系中課程思政的建設探索進行闡述。

一? 桂林理工大學應用化學專業的定位轉變

應用化學專業起源于1986年桂林冶金地質學院(桂林理工大學前身)創立的巖礦分析專業。專業自建成以來,為我國的地質礦產勘探和開發領域輸送了大批巖礦分析專業人才。鑒于專業建立初期的理念,為了培養地質礦產領域的分析檢測人才,在專業的課程設置中,工業分析是專業核心基礎課程,延續的實踐實訓中的技能實習是圍繞巖礦全分析進行生產實習的主要單位,如廣西地礦局測試研究中心、桂林地質礦產研究院分析測試中心等,也都是以巖礦分析為核心業務。不過,隨著近年來國家相關政策的變化,巖礦開采逐漸成為夕陽產業,依附于該產業的巖礦分析也面臨著極大的挑戰。同時,學校本身的定位也從原本的冶金地質專業學校,轉為以工為主、理工結合、多學科協調發展的多科性高等學校。在這樣的背景下,應用化學專業就處在了專業轉型的岔路口,究竟該何去何從,是一個非常嚴峻的問題。

經過對兄弟院校、用人單位、廣西本地經濟產業等多方面調研,結合專家意見(食品安全、生命分析領域為未來的潛力行業),教研室充分討論,最終確定專業的定位為立足廣西,在保留原有巖礦分析方向的基礎上,增設以廣西特色食品分析為主、生命分析為輔的發展方向。要抓住“一帶一路”機遇,培養引領廣西經濟振興、為廣西邊區全心奉獻的高級應用型人才。

二? 實驗實踐體系設計建設

桂林理工大學的應用化學專業從建立初期的巖礦分析,發展到現階段轉型的食品、生命分析,一直是以分析化學為基礎,屬于理科專業。在新工科建設的浪潮下,具有堅實的工程實踐能力、跨學科視野和創新能力的人才培養目標對包括理科在內的各個專業都提出了新的要求[4-6],尤其是實驗實踐課程體系的調整改革。基于上述專業人才培養目標,計劃將專業實踐課程重新整合,依托分析學科主干理論課程,構建“121”遞進式實驗實踐課程體系(圖1):以分析化學實驗為基石,夯實學生基礎實驗技能;以綜合實訓1和綜合實訓2為兩個拓展延伸方向,提升學生解決復雜問題的高階能力;以實習實踐為全面實戰平臺,最終達成高素質“準化學分析工程師”的培養目標。

分析化學實驗作為分析化學課程理論的第一檢驗場,從低階的重復現有實驗到高階的自行設計方案,以逐步進階的方式強化學生對理論內容的理解和應用。分析化學實驗作為實驗實踐體系的起始環節,強調培養學生的創新能力、獨立思維與研究能力,以充分迎合下游課程的需要。

綜合實訓的內容密切聯系生產實際,目前設置為兩大主要方向,一是專業傳統特色優勢的巖礦分析,二是專業轉型后的食品、生命分析。通過巖礦分析的技能培訓,學生掌握硅酸鹽礦的全分析過程。同時,面對東盟國家礦產資源開發的新形勢,應用化學專業計劃將該部分內容打造成微專業,作為巖礦分析的國際課程,幫助東盟國家培養自己的巖礦分析人才,實現服務社會、服務“一帶一路”的目標。在食品和生命分析板塊,學生學習對廣西特色農產品的質量監控、風味分析溯源,以及科研前沿的生命分析課題。該部分整合了儀器分析實驗、工業分析實驗、食品分析化學實驗、技能實習等多門課程實驗,著力培養學生從方案設計到儀器使用的全面和跨學科的綜合能力。通過這一階段的訓練,學生對自己的專業將有更深刻的認識和理解,專業認同感得到有效提升。

實習實踐是在具備了以上專業知識和能力的基礎上,學生進入檢測機構、生產和分析單位,在一線進行崗前培訓、認知實習以及最終為期七周的生產實習。同時,結合各種科技競賽,檢驗學生所學理論知識和實驗能力,并反哺教學。通過這樣多元、全方位的培養模式,可以真正實現服務地方的應用型人才培養目標,實現學生從學校課堂到社會崗位的無縫接軌。

三? 實驗實踐課程體系中課程思政建設實施

以分析化學實驗為起點構建的實驗實踐課程鏈,在應用化學專業的整個課程體系中起到了貫通基礎與專業核心課程的作用,在人才培養方案中扮演著至關重要的角色。如果在這條課程鏈中能夠施行有效的課程思政教育,對于整個課程體系的育人目標實現將起到積極的促進效果。只有課程做好做深,建設金課,課程思政才有真正的落腳點[7]。

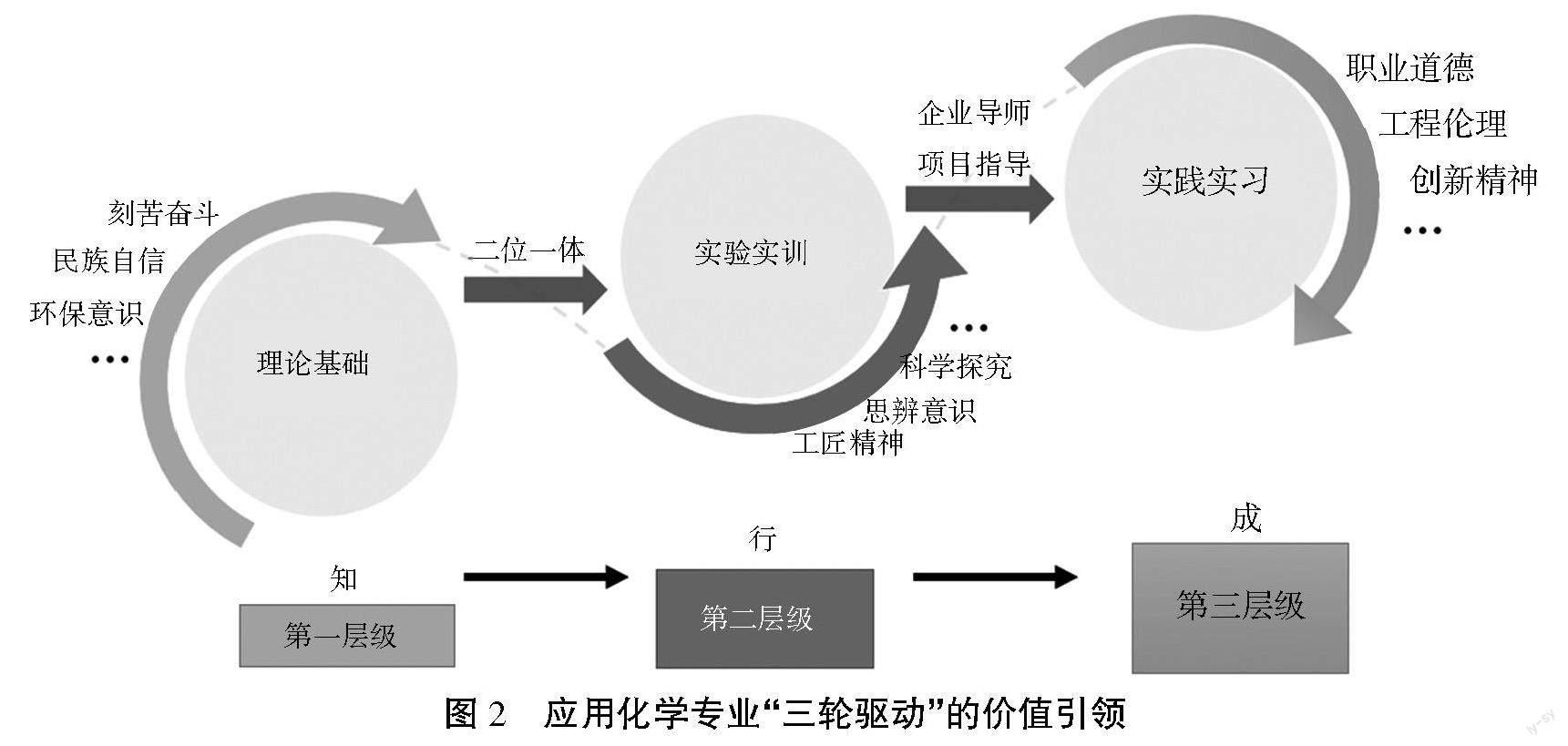

(一)? 課程思政建設總體思路——三輪驅動,知行合一

應用化學的專業課程體系按內容形式可劃分成理論基礎、實驗實訓、實踐實習三大類型。與理論課相比,目前實驗實踐的課程思政建設相對薄弱,受到的重視程度不足。事實上,實驗實踐課程中諸如通過實際操作,培養學生獨立工作和獨立思考的能力,培養學生實事求是、細致嚴謹的科學態度等培養目標,都與社會主義核心價值觀的內涵密切相關,在開展思政教育方面,有著得天獨厚的優勢。如圖2所示,依據三大模塊課程緊密相連、互為依托、逐步進階的關系,確立理論課程為第一層級“知”,實驗實訓課程為第二層級“行”,實踐實習(各類實習、學科競賽)為第三層級“成”,推行“三輪驅動”的價值引領。

通過剖析課程設置邏輯,不斷輸出三大層級課程為協同整體的意識,幫助學生樹立知、行、成的鏈條式目標。因此,在專業課程體系中,每一層級的課程都要建立與下一層級的網絡連接。由此,上一層級的價值理念可以通過課程網絡傳遞到下一層級,并在新的情境中轉變甚至衍生出新的情感價值。依賴理論課程較為完善的思政建設情況,實驗實訓和實踐實習課程在傳承理論課堂中價值情感的同時,又能借助自身“躬于行”的課程特點,催生出更堅實、更完善、更具內生性的價值理念。由此,課堂內外,第一、二課堂之間互為呼應,“三輪驅動”協同發力,通過多層級課程的同頻共振,達成課程體系和價值情感的“知”“行”“成”,最終實現德育教育的知行統一。

(二)? 課程教師“二位一體”

建設好金課,教師是第一要素,需要教師從各方面提高認識,內化理念,提升德育水平[8]。教師要從升華教育的理念、固守人才培養的使命、深化高校教師的職責、開拓思政教育的途徑、落實立德樹人的目標、遵循三全育人的根本等方面,多維度、高站位地理解課程思政的價值蘊涵,充分認清專業課程思政在潛移默化育人、激發價值認同、提升教育效能等方面的優勢。習近平總書記強調:“辦好思想政治理論課關鍵在教師,關鍵在發揮教師的積極性、主動性、創造性”[9]。

在傳統教學中,與理論課相比,實驗課受到的重視程度較低。在條件較好的高校,實驗課程由實驗中心承擔,與相應的理論課程分離,理論授課教師不參與實驗教學。這樣的教學安排,使各部門教師各司其職,發揮最大功效;但在一定程度上,也不可避免地造成了理論與應用教學的割裂。在地方院校,如本校的應用化學專業,由于教職人員有限,理論授課老師往往身兼二職,需要同時承擔實驗課程的任務。這樣“二位一體”的雙重角色,使得教師能夠將理論課程的重難點順利遷移至實驗課堂,同時,由實驗過程中的步驟反推以及拓寬理論,最終實現知識與實際應用的充分結合,教育效能有力提升。

此外,在分析化學理論課程中,教師發布對于給定分析問題的方案設計,既是學生的課程任務,也是體現課程高階性的內容之一。學生以小組為單位,進行文獻調研、資料查閱之后,得到各自的實驗方案,進行墻報交流、成果匯報。接著,在分析化學實驗的設計及拓展實驗環節,教師即可指導小組成員基于該方案進行相應的驗證探索。根據理論所學,可以對實驗結果進行預測,而出現的意料之外的現象和結果,往往是最能激發學生思考和討論的星星之火,讓學生切身體會到實踐是檢驗真理的唯一標準,盡信書不如無書,思政融入盡在不言中。在這樣的教學體系中,理論課堂講授的化學原理和方法與第二層級的實驗實訓自然構成關聯,理論課堂的思政與實驗課堂的思政教育一脈相承,相互協同,“知”與“行”有機統一[10]。

同樣,實驗實訓的項目內容也要落實到實習實踐中。此時,教師又擔任了學科競賽、創新創業項目的指導者,將理論知識和科研課題轉變成合適的競賽項目,以賽促學。另一方面,專業邀請食品、生命分析行業的企業導師,企業導師與校內教師多師同堂,共同指導解決生產、檢測現實案例,實現學生能力培養并服務社會。企業導師帶來一線的實際案例,與實訓課程中的項目進行對比、評價,揭示學校實驗室和公司企業流水線的差異,科學性和經濟性的綜合考量。當在實驗實訓中有了這樣的思想碰撞之后,學生將繼續在企業導師的單位實習實踐,能夠更深刻、更全面地體會同樣的研究課題因環境、條件不同,在理念、操作、價值方面的演變。到此,基本實現“成”。

(三)? 潤物無聲的實驗實踐課程內容設置

應用化學專業遞進式的實驗實踐課程體系包括分析化學實驗、綜合實訓、實習實踐三部分。實驗內容的設置主要針對前兩個部分,堅持以專業知識為引領,以實驗項目為載體,深度融合專業知識與德育元素,以實現處處留心皆思政,春風化雨育人才。

分析化學實驗在經典實驗的基礎上增加了設計及拓展實驗,開展立足于學生探究性、主動性、拓展性的開放型學習,以此實現對課程內容的拓寬加深。學生自主查閱資料,自行設計實驗方案,既能鞏固復習經典實驗中的內容,還進一步對理論知識有更深入的了解和學習。這些拓展實驗項目,除了由教師提出,也可以收集學生感興趣的與經典實驗相關的課題,使項目內容更加多元化。另外,引導學生思考是否有可能將做過的拓展實驗進行改進,提升其趣味性,來實現對公眾的一些科普目標,以此擴充專業的科普資源庫。

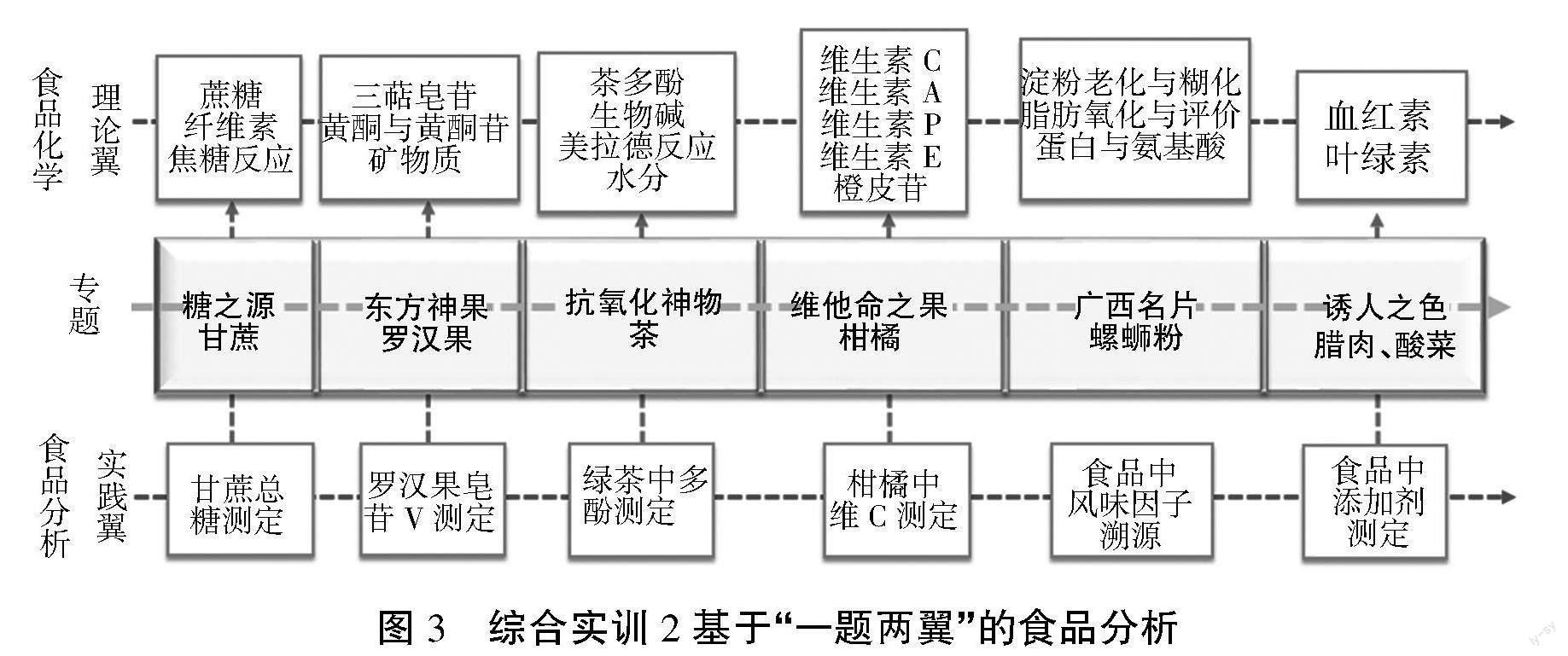

綜合實訓的項目分為兩個方向。綜合實訓1是圍繞巖礦分析,以工業分析為理論基礎,實驗項目內容為以硅酸巖礦為主的全分析,涉及滴定分析及原子吸收和發射光譜、原子熒光等儀器使用。以此作為核心課程之一,結合工業分析、儀器分析等理論課程,計劃將其進行全面慕課化、雙語化,系統打造成巖礦分析微專業,為東盟國家服務。綜合實訓2以食品方向為主、生命分析為輔,實驗項目內容的設置緊密聯系廣西獨特的地理區位及特色農產品,關注學生的學習深度與探索創新能力。設置綜合探究型和緊跟科學前沿、學科交叉的動態創新實驗項目。食品分析方向以食品分析化學為理論基礎,借助“一題兩翼”的課程體系,結合地方需求,突出地域特色,按專題對廣西特色農產品如甘蔗、羅漢果、茶葉、柑橘、螺螄粉和酸筍等進行綜合分析探究(圖3),將創新意識、創新思想和創新能力以綜合性實驗項目為載體傳遞給學生。生命分析方向以生物分析化學為理論基礎,探索科研前沿課題,該部分為動態項目。圍繞近年的全球疫情,預計先開設新冠檢測方面的實驗內容,如雙抗體夾心法金納米新冠檢測試紙條和基于PCR的核酸檢測。綜合實訓1體現技術輸出,服務“一帶一路”,宣揚人類命運共同體的意識;綜合實訓2激發熱愛廣西、生在廣西的自豪感。實驗項目內容本身即以思政為內核,整體不講思政卻又處處有思政。

四? 結束語

本專業構建的“121”遞進式實驗實踐課程體系,充分考慮了我校的地理區位及專業定位,能夠達成培養學生處理實際復雜問題能力的目標。課程思政的融入密切聯系課程內容,深度依托教師言傳身教和課程體系邏輯,課程體系建設的一大亮點為響應“一帶一路”倡議,積極向東盟輸出技術和人才,自然而生的大國自信和學術自信,使得“鹽溶于水”的教育效果事半功倍。同時,還將拓寬實驗實踐課程資源的形式類別,不斷累積和建設更加豐富多樣的蘊含思政元素的課程資源。

參考文獻:

[1] 田東亮,錢建剛,翟錦,等.創新能力培養為導向的大學化學實驗教學改革[J].實驗室研究與探究,2022,41(2):219-223.

[2] 潘超,左宇軍,江澤標,等.巖石力學數值實驗教學模式的改革與探索[J].高教學刊,2023,9(25):138-141.

[3] 白鵬,趙振祥,吳萍萍,等.基于本科生工程意識培養的教學實驗設計與實踐[J].化工高等教育,2023,40(4):60-65,109.

[4] 鐘登華.新工科建設的內涵與行動[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[5] 吳愛華,侯永峰,楊秋波,等.加快發展和建設新工科主動適應和引領新經濟[J].高等工程教育研究,2017(1):1-9.

[6] 陸國棟,李拓宇.新工科建設與發展的路徑思考[J].高等工程教育研究,2017(3):20-26

[7] 邱偉光.課程思政的價值意蘊與生成路徑[J].思想理論教育,2017(7):10-14.

[8] 吳巖.建設中國“金課”[J].中國大學教學,2018(12):4-9.

[9] 習近平:用新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人貫徹黨的教育方針落實立德樹人根本任務[N].人民日報,2019-03-19.

[10] 郭慧敏,劉新,張永策,等.理論與實驗相結合,培養化學創新人才——以氣相色譜法分析醇系物實驗為例[J].大學化學,2023,38(1):41-47.