環境工程課程思政元素挖掘與實踐

基金項目:新疆維吾爾自治區高校本科教育教學研究和改革項目“基于專業特性的大學生第二課堂育人體系建設與實踐”(PT-2021015);新疆農業大學一流本科課程建設項目“環境工程一流課程建設”(39)

作者簡介:羅艷麗(1977-),女,漢族,湖北襄陽人,博士,副教授,副院長。研究方向為環境污染治理。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.06.044

摘? 要:在專業課程教育教學的全過程中融入思想政治元素具有十分重要的意義。針對環境工程課程的性質和特點,該課程的育人目標為培養學生樹立新時代生態文明建設理念,引導學生用知識建設生態文明,用技能構建和諧社會。在教學大綱中每一章節的教學目標、教學內容、教學方法及授課時間分配等方面明確課程思政的整體設計,實現課程思政與專業知識技能培養的同頻共振。將家國情懷、工匠精神、科技報國和工程倫理等思政元素有機融入課堂。課程思政教學實施途徑有倡導課前自主學習與課后道德引導、案例教學巧妙靈活地融入隱形的思政元素,同時改革教學方法,提高專業知識和思政教育的質量。

關鍵詞:環境工程;課程思政;教學改革;思政元素;教學設計

中圖分類號:G640? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)06-0189-05

Abstract: It is of great significance to integrate ideological and political elements into professional courses. In view of characteristics of Environmental Engineering, the educational objective of this course is to cultivate students to establish the concept of ecological civilization construction in the new era, guide students to build ecological civilization with knowledge, and build a harmonious society with skills, making clear the overall design of ideological and political education in terms of teaching objectives, teaching contents, teaching methods and teaching time allocation in each chapter of the syllabus. The ideological and political elements such as national cohesion, craftsmanship spirit, science and technology serving the country, and engineering ethics are organically integrated into professional courses. The ways to implement the ideological and political education of the course include advocating independent learning before class and moral guidance after class, integrating the invisible ideological and political elements into case teaching, and reforming teaching methods to improve the quality of professional knowledge and ideological and political education.

Keywords: Environmental Engineering; curriculum ideology and politics; teaching reform; ideological and political elements; instructional design

在新時代背景下,從思政課程到課程思政,在專業課程教育教學的全過程中融入思想政治元素,具有十分重要的意義。為了貫徹以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導, 落實立德樹人的根本任務,高等學校在人才培養過程中推行“課程思政”勢在必行[1-3]。《高等學校課程思政建設指導綱要》強調:“落實立德樹人根本任務,全面推進課程思政建設,就是要寓價值觀引導于知識傳授和能力培養之中,幫助學生塑造正確的世界觀、人生觀、價值觀,這是人才培養的應有之義,更是必備內容”[4-5]。高校教師要承擔好育人責任,使專業課程與思政課程同向同行,將顯性教育和隱性教育相統一,形成協同效應,構建全員全程全方位育人大格局[6]。

生態文明建設是新時代中國特色社會主義理論體系和中國特色社會主義事業“五位一體”總體布局的重要組成部分,其中資源短缺,環境污染等問題并沒有得到根本性解決,已成為生態文明建設的突出短板。運用污染控制手段解決我國面臨的污染問題是“十四五”規劃的主要內容,是我國實現碳達峰、碳中和目標的重要戰略舉措,也是環境科學專業人員的重要使命。環境工程是環境科學專業的一門核心專業課程,主要講授環境工程的基本理論、污染防治技術與控制工程及其發展趨勢,其內容理論性、基礎性、系統性強,具有鮮明的環境科學學科特色。傳統的教學過程,重知識技能培養而輕思政教育,如何深入挖掘其中的思政元素,探索開展課程思政的有效途徑,堅持以專業教學質量為本,以“課程思政”為魂,是該課程教學改革亟待解決的問題。

一? 課程簡介及教學目標

(一)? 課程簡介

環境工程是高等學校環境類專業的一門專業核心課程,具有很強的綜合性、實踐性、專業性。課程重點講述環境污染控制工程和公害防治技術的基本概念、原理、方法,包括水質凈化與水污染控制工程、大氣污染控制工程、固體廢物與城市垃圾的管理與處置和噪聲污染控制工程[7]。

新疆農業大學環境科學專業設立于1999年,是新疆最早招收環境科學專業本科生的高校。環境工程課程作為該專業的核心專業課,從第一屆學生就開始授課。理論課48學時,實驗課20學時,實習課0.5周,實驗課實習課均單獨設課。該課程知識體系復雜、內容廣,具有較強的理論性和系統性,是學生公認的學習難度最大的專業課程之一。在教學過程中,如何讓學生通過該課程的學習建立較強的專業認同感,如何在教學中貫穿習近平生態文明思想,如何挖掘和恰當融入“思政元素”教學中,這些都是教師需要深入思考的問題。

(二)? 教學目標

圍繞“知識傳授與價值引領相結合”的課程總目標,強化顯性思政,細化隱性思政。通過本課程的學習,要求學生掌握環境工程領域的基本理論、知識、技能,重點培養學生獨立分析和解決工程實際問題的能力,提高工程素質。同時強化對學生時代使命感、社會責任感的培養,使學生樹立環境保護和可持續發展的意識和理念。

知識目標:掌握環境工程的基本概念和基本理論,各類污染控制的工藝流程、工程技術參數、工藝計算和工藝設計,了解環境工程技術的最新進展。

能力目標:培養學生獨立思考、分析、解決環境工程污染控制問題的高階思維能力。

素質目標:提高學生的專業認同感,服務于美麗中國建設的家國情懷和使命擔當,具備良好的職業道德和工程倫理。

育人目標:培養學生樹立新時代生態文明建設理念,引導學生用知識建設生態文明,用技能構建和諧社會。

二? 環境工程課程的思政元素

(一)? 思政元素的挖掘

專業課的課程思政不同于思政課程,需要結合課程特點,深入挖掘課程思政元素,有機融入課程教學,達到潤物無聲的育人效果。根據環境工程課程性質,以生態文明思想和碧水藍天中國夢為引領,充分挖掘教學內容中的“課程思政”德育元素,推動實現德育與智育相結合的全方位育人目標,將“綠水青山就是金山銀山”理念、“社會主義核心價值觀”、“工程倫理教育”、環保工程師的責任使命和實現民族復興的理想與責任等融入課程教學設計中。將家國情懷、工匠精神、科技報國和工程倫理等思政元素有機融入課堂。

1? 以生態文明思想和碧水藍天中國夢為引領,增加學生對國家的政策方針、綠色發展理念的認同

從我國污染現狀出發,深刻理解我國“五位一體”的發展戰略,結合污染排放、控制技術、防治政策現狀與趨勢,正確認識我國環境污染的嚴峻性和治理成效,具有新時代生態文明建設理念。例如介紹我國《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等法律的修訂過程和修訂內容,增強學生對國家的政策方針的認同。和學生共同討論如何助力國家實現“碳達峰、碳中和”的承諾,減少碳排放,維護人和自然生命共同體,增加學生對國家的政策方針、綠色發展理念的認同,增強國際視野。

2? 培養學生精益求精的大國工匠精神,樹立科技報國的家國情懷

結合我國污染控制技術日新月異的發展和近年來我國在污染治理方面取得的成效,增強民族自豪感,增強打贏污染防治攻堅戰的決心信心,培養精益求精的大國工匠精神,樹立科技報國的家國情懷和使命擔當。例如介紹我國水處理行業在起點低、起步晚的背景下,如何由無到有、由弱到強的奮斗史,介紹我國在生物脫氮除磷、水環境治理新材料、膜技術等領域取得的輝煌成績,從中展現我國科學家堅持不懈、百折不撓、銳意進取的精神。在構筑物設計計算過程中融入課程思政,強化學生工程師意識,遵循行業標準和準則。

3? 感受榜樣力量,增強專業使命感

結合我國污染治理先行者、身邊優秀校友故事等事跡,讓學生感受榜樣力量,增強專業使命感。例如介紹任南琪院士開創具有自主知識產權的生物制氫技術,介紹我國現代聲學開創者馬大猷院士提出微穿孔板理論并應用于建筑聲學和噪聲控制領域的實例等,展現我國科學家堅持不懈、銳意進取的精神,堅定理想信念,弘揚中國精神,感受榜樣力量,增強民族自豪感和專業使命感。介紹本專業優秀校友在北京大學博士畢業后毅然回到新疆,扎根邊疆,投身邊疆教育事業和環保事業的感人故事。

4? 注重學生工程倫理教育,加強學生社會主義職業道德和規范修養

本課程是環境科學專業中為數不多的工科課程,課程需要加強學生工程倫理教育,培養學生倫理意識和責任感,使其掌握工程倫理的基本規范。以實際工程案例為基礎,學生討論加教師引導,結合污染控制技術在工程實踐中的具體問題,通過案例強化工程倫理教育,強化環保工程師的責任擔當,加強學生社會主義職業道德和規范修養。例如對造紙廠排污檢測案例的分析討論,對學生進行工程倫理、誠信教育。通過介紹污水廠常見事故案例,對學生進行安全教育,培養學生嚴謹認真的工作態度。

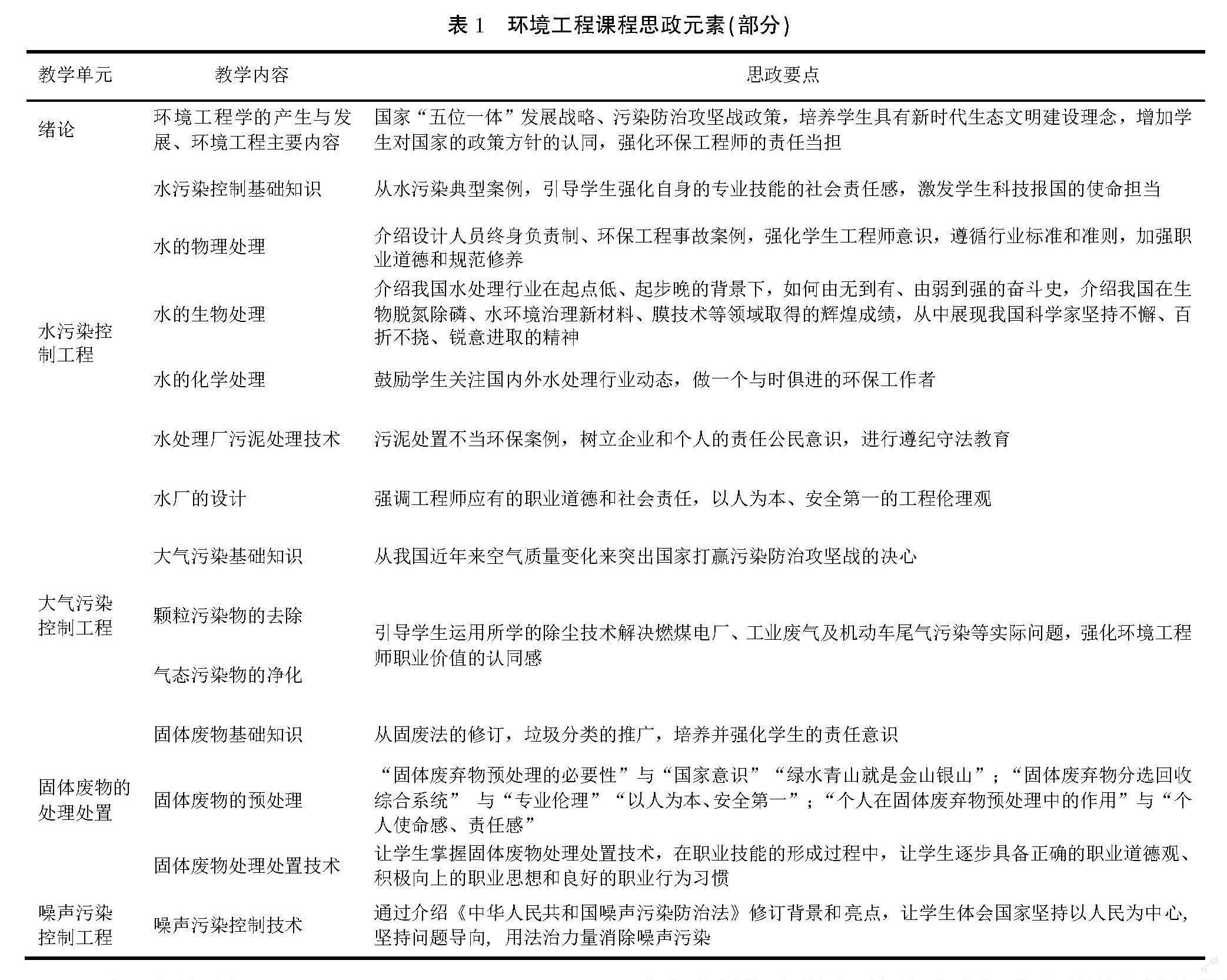

(二)? 章節思政元素

把社會主義核心價值觀作為課程改革的目標,在課程教學內容中提煉和挖掘課程思政元素,結合思政元素修改完善教學大綱[8]。在該課程原教學大綱的基礎上進一步修訂大綱,深入挖掘每一章的思政元素,將具體思政內容融入專業課程教學大綱。在教學大綱中每一章節的教學目標、教學內容、教學方法及授課時間分配等方面明確課程思政的整體設計,實現課程思政與專業知識技能培養的同頻共振。具體各章思政元素見表1。

(三)? 思政元素的融入

對每一個思政要點進行顯性思政和隱性思政的設計。顯性思政主要是對國家環保政策、法律法規的介紹,讓學生深刻理解我國“五位一體”的發展戰略。比如介紹“水污染防治攻堅戰”“大氣污染防治攻堅戰”“垃圾分類”等目前國家重點推動的環保政策,強化愛國主義教育和責任公民意識。隱性思政主要通過視頻、圖片等展現目前全球面臨的各種生態環境污染、資源短缺等問題,讓學生直觀融入情境,切實體會到踐行 “綠水青山就是金山銀山”的社會現實意義,自覺把人生追求同國家和民族的前途命運聯系起來,進而主動認識到保護環境的重要意義。除了強調污染問題,也要展示我國近年來在環境方面取得的成就,比如在大氣污染防治章節,以北京市民鄒毅的《一目了然天天晨報》為切入點,通過圖片的形式直觀展示北京近年來大氣環境的變化,突出國家打贏污染防治攻堅戰的決心,引導學生學好專業知識,做中國生態文明建設的倡導者和實踐者,增強專業認同,強化使命感、責任感。

三? 課程思政教學實施途徑

(一)? 倡導課前自主學習與課后道德引導

學生知識和能力的培養,課堂學習只是起步,倡導課前自主學習與課后道德引導。教師采用問題導向式教學法,在課前給同學推薦一些參考書籍和網站,引導學生圍繞課程主題進行一些有針對性的閱讀,豐富專業知識的同時,深化專業認同感[9]。同時,引導學生加強對本專業熱點問題的關注和思考,課前通過網絡平臺向學生推送1~2個和生態環境保護相結合的新聞熱點,讓同學們討論,課后通過拓展閱讀,進一步加強專業認同。例如今年兩會期間熱議哪些環保話題?查閱政府工作報告哪些內容與生態環保有關?目前熱議的“碳達峰、碳中和”和我們有哪些關系?

(二)? 開展“環保新聞課堂5分鐘”活動

設置“環保新聞課堂5分鐘”活動,讓學生課后主動關注環保新聞、時事,課前5分鐘學生以演講的方式向全班學生講述自己關注的國際國內環保新聞事件,要求學生簡單扼要地交代事件的背景情節,并運用所學知識適當加以評述。“環保新聞課堂5分鐘”在學生中反響熱烈,活動的開展有利于加深學生對專業和課本知識的理解和掌握,同時培養學生的自主學習能力,使學生養成關注時事,善于思考的好習慣,鍛煉學生膽識,培養學生語言表達能力,激發學生專業學習的熱情,提高課堂教學效果。

(三)? 案例教學,巧妙靈活地融入隱形的思政元素

在課堂教學中,充分利用案例教學,通過教學討論分析,在案例中巧妙融入隱形的思政元素,營造生動貼切的教學情境,使育人目標和思政思想自然融入而不牽強。挑選生態環保部公布的和課程相關的生態環境保護典型案例,例如黑龍江大慶利用無人機查處以逃避監管方式排放水污染物案,讓學生了解科技手段在環境執法中的重要意義,高科技可以為嚴厲打擊環境違法行為提供有力支撐,學生在專業學習的過程中,要注重學科交叉,掌握先進的技術手段。同時突出環境人的職業精神,工程倫理的首要原則是應當把公眾的安全、健康、福祉置于首位。

(四)? 改革教學方法,提高專業知識和思政教育的質量

本課程涉及的內容多、應用性強、知識覆蓋面廣,工程案例多,再加上融入的思政元素。課程教學明顯存在內容豐富但是學時較短的問題。如今高校各專業課學時都嚴重縮減,而教學內容和教學質量的要求更高[10]。如何在有限的學時內,既把必要的專業知識講述清楚明白,又將思政元素潤物細無聲地進行融合,探索提高課程教學效果的教學方式和方法十分必要。專業課課程思政的提出不僅在教學內容,也在教學方法和模式上對傳統教學提出了挑戰,傳統的教學方法和模式已無法滿足課程思政的需求。

搭建網絡平臺,把智慧教學方法引入課堂教學,探索線上線下混合式教學模式。該課程在新疆農業大學“秾大云上”進行了建課,建有豐富的教學資源。課前通過網絡平臺,向學生發布學習任務,讓學生進行一些有針對性的拓展閱讀,豐富專業知識的同時強化專業認同感。向學生推送環保方面的媒體事件、重要業內新聞、行業領導講話、近期行業發展動態和相關政策目標等。課堂中加強師生互動,充分調動學生課堂參與的積極性和主動性。并利用視頻、動畫等多媒體教學手段,強化環境污染與環境保護及治理的現場感受。課后通過拓展閱讀、綜合作業來進一步鞏固知識和引發學生的進一步思考。

四? 結束語

課程思政是新時代教育教學改革的重要方向,把德育工作之根貫穿在學校工作的各個領域,真正實現全員全方位全過程育人,真正使大學生的理想信念更加堅定,從而確保中國特色社會主義事業后繼有人。教師在課堂教學時引導學生用專業的知識和方法去認識世界,幫助學生塑造正確的世界觀、人生觀、價值觀,也會推動教師對專業課程內容、方法去重新挖掘、梳理、認識。課程思政建設可以推動教學質量和大學生思想政治教育質量雙提升。將思政教育貫穿在大學專業課程學習中,牢固樹立社會主義核心價值觀,和當代大學生一起做社會主義核心價值觀和環保知識的傳播者、踐行者。

參考文獻:

[1] 呂寧.高校“思政課程”與“課程思政”協同育人的思路探析[J].大學教育,2018(1):122-124.

[2] 葉三梅,鮑紅信,孫琪.高校“課程思政”的價值意蘊與實現路徑[J].池州學院學報,2020(4):15-17.

[3] 李應華,黃海生.新建應用型本科高校課程思政建設的路徑選擇——以池州學院為例[J].池州學院學報,2020(4):18-20.

[4] 劉濤,王燕.互動儀式鏈視角下高校武術教育與課程思政融合的理論思辨[J].成都體育學院學報,2022,48(4):51-55,76.

[5] 陳選華,左登婷.高校課程思政建設研究綜述[J].安徽工業大學學報(社會科學版),2022,39(1):67-69.

[6] 蘇玉波,張雯靜.在全員全方位全過程育人的大格局中當好學生的“引路人”[J].現代教育管理,2020(8):77-83.

[7] 郭曉燕,周啟星,張紫馳,等.提升環境工程學課程內涵及教學成效的探索與實踐[J].高教學刊,2021,7(S1):78-81.

[8] 梁文俊,劉佳,宋麗云,等.大氣污染控制工程課程思政教學體系建設與實踐[J].中國現代教育裝備,2021(21):81-83.

[9] 劉笑吟,徐俊增.工科專業課程融合思政教育的探索與實踐[J].高教學刊,2020(20):186-188,192.

[10] 田玉萍.“水污染控制工程及實驗”課程思政教學探討[J].西部素質教育,2022,8(3):32-34.