不同頻率下全身振動療法對不隨意運動型腦癱患兒下肢粗大運動及步行功能的影響

張秋 虞記華 李衛平 凌運其 王劍雄 胥方元

西南醫科大學附屬醫院康復醫學科,西南醫科大學康復醫學系,康復醫學與工程瀘州市重點實驗室(四川瀘州 646000)

腦癱(cerebral palsy)是一組持續存在的中樞運動發育障礙及活動受限的綜合征,據不完全統計,我國每年新增腦癱人數4 ~ 5 萬,每千名活產嬰兒中有2 ~ 3 例腦癱,腦癱作為導致兒童殘疾最為常見的原因之一,需終生進行專業康復訓練,極大加重家庭與社會經濟負擔[1-2]。而不隨意運動型腦癱作為僅次于痙攣型腦癱的第二大常見腦癱分型,通常由基底神經節和/或丘腦損傷所致,此型腦癱常表現出不隨意運動增多、原始反射殘存以及肌張力障礙等癥狀,嚴重影響其粗大運動、步行功能以及日常生活活動,有研究表明早期康復訓練可有效改善腦癱粗大運動功能等問題,但傳統康復訓練周期長、強度大,患者易出現依從性等問題[3-4]。近年來全身振動療法(whole-body vibration training, WBV)作為一種簡單、安全的輔助神經肌肉訓練方法,患者無需高強度訓練也可達到有效的康復效果,該療法已被證實可用于改善痙攣型腦癱肌張力、提高其軀干控制及運動能力等,并取得良好的治療效果,但目前國內外對于WBV 治療不隨意運動型腦癱卻鮮有涉及,為證實WBV 在其他腦癱分型中的有效性,本研究立足于WBV 對不隨意運動型腦癱兒童粗大運動及步行功能的影響,并首次提出對不同動態頻率下WBV療效進行對比分析,為后續臨床推廣WBV 提供參考價值[5-6]。

1 資料與方法

1.1 對象與分組選取2021 年10 月至2022 年11月在西南醫科大學附屬醫院康復醫學科門診和(或)入院6 ~ 12 歲不隨意運動型腦癱患兒60 例,按隨機數字表法分為對照組(n= 20)、(25 ± 5)Hz組(n= 20)以及(35 ± 5)Hz 組(n= 20)。3 組均進行常規康復訓練,(25 ± 5)Hz 組額外接受振動頻率為(25±5)Hz 的WBV,(35 ± 5)Hz 組額外接受(35±5)Hz 的WBV,3 組均治療8 周,所有受試患兒及監護人均知情同意并簽署知情同意書。本研究經本院醫學倫理委員會審核批準(編號:KY2023274)。

納入標準:(1)符合2015 年《中國腦性癱瘓康復指南》制定的腦癱診斷和不隨意運動型腦癱分型標準[7];(2)年齡6 ~ 12 歲;(3)粗大運動功能分級GMFCS 分級Ⅰ-Ⅱ;(4)患兒注意力、理解能力以及配合程度良好,能聽從治療師指令完成訓練;(5)患者監護人簽署治療同意書,配合治療且治療周期滿8 周。

排除標準:(1)癲癇;(2)有嚴重骨質疏松(骨密度降低程度符合骨質疏松診斷標準);(3)骨折患兒;(4)嚴重并發癥影響治療效果;(5)有嚴重心、肝、肺、腎等臟器疾病;(6)顱內有金屬植入物、體內值入心臟起搏器、心臟支架、耳蝸植入等WBV 絕對禁忌證;(7)不能堅持計劃完成治療方案。

1.2 訓練方法

1.2.1 常規運動治療包括包括粗大運動功能訓練、肌肉牽伸、肌力訓練、平衡功能訓練、姿勢控制、立位平衡訓練以及行走訓練等,每天1 次,每次40 min,每周5 d,為期8 周。

1.2.2 WBV(1)采用實驗儀器德Science 公司生產的SRT-ZEP-TORING 組合振動訓練臺;(2)受試患兒在振動訓練前2 h 不得進食,著舒適服裝,訓練前休息15 min;(3)訓練時囑患兒雙足站立于振動平臺,身體重心位于中線,雙腳分開與肩同寬,雙膝屈曲25° ~ 30°,避免治療過程出現伸髖伸膝,患兒雙手握住扶手以維持身體平衡,由懸吊帶控制骨盆;(4)為防止患兒在振動過程中出現打滑,振動平臺均配有防滑墊,平臺四周配置防摔氣墊;(5)(25 ± 5)Hz 組設置初始振動頻率為20 Hz,并以每分鐘1 ~ 2 Hz 的增長速度逐漸增至30 Hz,同理(35 ± 5)Hz 組設置初始頻率為30 Hz,并以每分鐘1 ~ 2 Hz 的增長速度逐漸增至40 Hz,在訓練期間需1 名受專業培訓的治療師在旁,嚴密監督患兒基線運動水平及實際耐受程度(如是否出現頭暈、目眩、疼痛等主觀不適),確保患兒安全;(6)每次治療10 min,期間持續振動2 min 后休息3 min,該治療每天1 次,每周5 d,為期8 周;(7)全身振動訓練結束后,休息觀察30 min,期間密切關注患兒生命體征。

1.3 評定方法

1.3.1 粗大運動功能測試量表(GMFM-88)D 區(站立)、E 區(走跑跳),嚴格按照GMFM-88 指導手冊評估3 組患兒粗大運動功能,其中D 區(站立)滿分39 分,E 區(走跑跳)滿分72 分。功能區百分比 =,得分越高則粗大運動功能越佳,該量表具備良好的效、信度(intraclass correlation coefficients, ICC)> 0.90[8]。

1.3.2 Berg 平衡量表(BBS)BBS 量表為綜合性功能檢查量表,它通過觀察多項功能性活動來評估患者平衡功能、重心轉移等能力,對患者坐、站位下的動、靜態平衡進行較為全面的檢查,BBS 量表從易到難分為14項檢查,每一項分為“0 - 4”5個功能等級,得分越高代表平衡功能越好[9]。

1.3.3 起立-行走計時測試(TUGT)患者從椅子站起,以自然行走方式步行3 m 后,轉身并走回到椅子上坐下來,計時患者完成整個過程所需時間,記錄單位為s,時間越長代表患者移動與平衡功能越差[10]。

1.3.4 足印分析法自制1 m 寬、6 m 長的步道(底層為塑料布,中層為薄棉墊并均勻噴上一層墨汁,最上層鋪不易吸水的白紙,并在距步道兩端0.5 m 處分別標記起始端和終末端),囑患兒赤足在步道起始端處印一個完整的站立足印,并雙眼正視前方,以自然行走的方式走步道,記錄步道兩側足印、同時測量跨步長、步寬及1 min步行距離等[11]。

1.4 統計學方法應用統計軟件SPSS 25.0 進行數據分析,計量資料首先進行正態性檢驗,符合正態分布以(±s)表示,組間比較采用方差分析以及LSD 事后檢驗,組內比較采用配對樣本t檢驗,不符合正態分布則用中位數M(P25,P75)表示,并采用非參數秩和檢驗進行比較,顯著性水平α= 0.05,以P< 0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 治療前3 組患兒基線資料比較治療前3 組患兒在性別、GMFCS 分級、年齡、體質量、身高比較,差異無統計學意義(P> 0.05)。見表1。

表1 3 組一般情況比較Tab. 1 Comparison of general condition among the three groups before and after treatment±s

表1 3 組一般情況比較Tab. 1 Comparison of general condition among the three groups before and after treatment±s

組別例數GMFCS分級(例)Ⅱ年齡(歲,images/BZ_34_1980_2015_2009_2051.png± s)體質量(kg)身高(cm)對照組(25 ± 5)Hz組(35 ± 5)Hz組F/χ2值P值20 20 20性別(例)男12 11 9 0.938 0.626女89Ⅰ9 11 10 7 11 10 13 0.950 0.622 9.00 ± 1.37 8.86 ± 1.83 8.53 ± 1.61 0.444 0.644 26.89 ± 4.11 24.69 ± 2.83 25.14 ± 3.29 1.701 0.192 121.25 ± 6.02 119.55 ± 9.13 118.20 ± 8.65 0.721 0.491

2.2 治療前后3 組患兒BBS 比較治療前3 組患兒BBS 評分比較,差異無統計學意義(P> 0.05);組內比較,治療后3 組BBS 評分較治療前增加,差異具有統計學意義(P< 0.001);組間比較,(35 ±5)Hz 組BBS 評分優于(25 ± 5)Hz 組和對照組,(25 ± 5)Hz 組優于對照組,差異具有統計學意義(P< 0.05 或P< 0.01)。見表2。

表2 3 組治療前、后Berg、TUGT 比較Tab. 2 Comparison of berg and TUGT among the three groups before and after treatment±s

表2 3 組治療前、后Berg、TUGT 比較Tab. 2 Comparison of berg and TUGT among the three groups before and after treatment±s

注:a為P < 0.05;b為P < 0.01,與對照組比較;c為P < 0.05,與(25 ± 5)Hz組比較

組別例數Berg評分(分)治療前13.75 ± 4.04 15.10 ± 4.49 13.05 ± 4.25 1.390 0.257 t值P值t值P值對照組(25 ± 5)Hz組(35 ± 5)Hz組F值P值20 20 20治療后17.25 ± 4.79 21.25 ± 5.10a 25.35 ± 5.15bc 13.040< 0.001-6.007-7.289-14.641< 0.001< 0.001< 0.001 TUGT(s)治療前26.75 ± 6.43 27.30 ± 4.76 25.20 ± 4.83 0.815 0.449治療后24.25 ± 5.98 21.20 ± 3.62a 18.15 ± 4.37bc 8.211< 0.001 4.802 7.321 13.047< 0.001< 0.001< 0.001

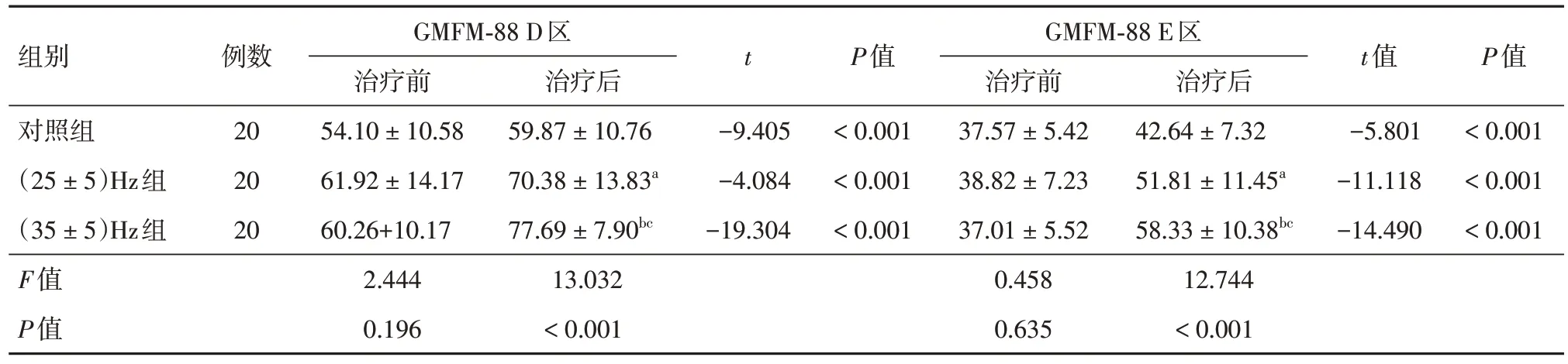

2.3 治療前后3 組患兒粗大運動功能比較治療前3 組患兒GMFM-88 中D 區、E 區得分,差異無統計學意義(P> 0.05);組內比較,治療后3 組評分均較治療前增加,差異具有統計學意義(P< 0.001);組間比較,(35 ± 5)Hz 組得分優于(25 ± 5)Hz 組和對照組;(25 ± 5)Hz 組優于對照組,差異具有統計學意義(P< 0.05 或P< 0.01)。見表3。

表3 3 組治療前、后粗大運動功能評定量表(GMFM-88)D 區、E 區評分比較Tab.3 Comparison the score of D and E domains of GMFM-88 among the three groups before and after treatment ±s,%

表3 3 組治療前、后粗大運動功能評定量表(GMFM-88)D 區、E 區評分比較Tab.3 Comparison the score of D and E domains of GMFM-88 among the three groups before and after treatment ±s,%

注:a為P < 0.05;b為P < 0.01,與對照組比較;c為P < 0.05,與(25 ± 5)Hz組比較

組別例數GMFM-88 D區治療前54.10 ± 10.58 61.92 ± 14.17 60.26+10.17 2.444 0.196 t P值t值P值對照組(25 ± 5)Hz組(35 ± 5)Hz組F值P值20 20 20治療后59.87 ± 10.76 70.38 ± 13.83a 77.69 ± 7.90bc 13.032< 0.001-9.405-4.084-19.304< 0.001< 0.001< 0.001 GMFM-88 E區治療前37.57 ± 5.42 38.82 ± 7.23 37.01 ± 5.52 0.458 0.635治療后42.64 ± 7.32 51.81 ± 11.45a 58.33 ± 10.38bc 12.744< 0.001-5.801-11.118-14.490< 0.001< 0.001< 0.001

2.4 治療前后3 組患兒TUGT、步行功能比較治療前3 組患兒TUGT、跨步長、步寬以及1 min 步行距離,差異無統計學意義(P> 0.05);組內比較,治療后3 組患兒跨步長以及1 min 步行距離均較治療前增加,而TUGT 時間及步寬距離縮短,具有統計學差異(P< 0.001);組間比較,(35 ± 5)Hz 組療效優于(25 ± 5)Hz 組和對照組;(25 ± 5)Hz 組優于對照組,差異具有統計學意義(P< 0.05 或P<0.01)。見表4。

表4 3 組治療前、后跨步長、步寬及1min 步行距離比較Tab. 4 Comparison of turnover step length, step width, 1MWT distancet among the three groups before and after treatment ±s

表4 3 組治療前、后跨步長、步寬及1min 步行距離比較Tab. 4 Comparison of turnover step length, step width, 1MWT distancet among the three groups before and after treatment ±s

注:aP < 0.05;與對照組比較,bP < 0.01;與(25 ± 5)Hz組比較, cP < 0.05

組別例數跨步長(cm)治療前40.15 ± 6.56 42.80 ± 4.37 41.65 ± 3.92 1.367 0.263 t值P值t值P值t值P值對照組(25 ± 5)Hz組(35 ± 5)Hz組F值P值20 20 20治療后43.75 ± 6.41 47.70 ± 4.70a 51.60 ± 4.96bc 10.537< 0.001-17.121-11.959-20.566< 0.001< 0.001< 0.001步寬(cm)治療前26.20 ± 3.64 25.60 ± 3.14 24.55 ± 3.73 1.131 0.330治療后23.95 ± 3.73 21.70 ± 3.10a 19.35 ± 3.51bc 8.848< 0.001 12.795 13.482 19.436< 0.001< 0.001< 0.001 1 min步行距離(m)治療前40.26 ± 3.71 42.20 ± 4.31 40.75 ± 2.89 1.496 0.233治療后43.14 ± 3.60 45.76 ± 4.25a 48.46 ± 4.25bc 8.636< 0.001-14.547-18.257-13.226< 0.001< 0.001< 0.001

3 討論

不隨意運動型腦癱除運動功能、肌張力障礙等常見臨床表現外,還常伴有感知覺異常,具體表現為患兒無法有效接收、區分以及加工外界信息,易受驚嚇而出現異常運動模式,這可能與此型腦癱感覺閾值低下有關。因此改善不隨意運動型腦癱感知覺功能,對抑制其異常姿勢、控制不隨意運動等具有重要意義[12-13]。而WBV 作為一種無創的輔助神經肌肉刺激方法,具體操作為患者坐/站于振動平臺上,治療師通過設置特定頻率的振動波刺激受試者皮膚、肌腱內的感受器,通過強化感覺-神經-肌肉通路,增強中樞神經系統的適應性,提高肌肉收縮能力,最終改善受試者肌肉力量,該療法最初被用于加強運動員肌肉力量,提高運動表現等[14-15]。但隨著研究的深入,WBV 被證實可有效改善痙攣型腦癱患兒肢體功能及肌肉痙攣等癥狀,為進一步證實WBV 在其他腦癱分型中的療效,本研究對不隨意運動型腦癱進行WBV,同時對不同動態頻率下WBV 療效進行對比研究,為后續臨床推廣WBV 提供新思路[5-6,16-17]。

3.1 WBV 對不隨意運動型腦癱患兒軀干控制的影響不隨意運動型腦癱患兒常因軀干核心肌群力量減弱,難以保持軀干穩定而易摔倒,同時軀干核心力量又具有傳遞、穩定上下肢力量的作用,因此提高此型患兒軀干核心力量對改善其四肢運動功能具有重要意義[3]。本研究結果顯示與治療前相比,3 組患兒BBS 評分均增加(P< 0.001);且(25 ± 5)Hz 組與(35 ± 5)Hz 組療效均優于對照組(P< 0.05 或P< 0.01),具體表現為在BBS 測試過程中,WBV 組腦癱患兒在坐位、坐-站、站立以及單/雙腿站立等靜態姿勢維持以及動態體位轉換過程中,其軀干控制性、穩定性均優于對照組。與常規康復訓練相比,機械振動波可快速激活位于脊柱周圍皮膚、肌腱及肌腹等處感受器,通過強化感覺-神經通路,引發多塊核心肌肉協同收縮,從而增強肌肉爆發力,此外機械振動波又可通過刺激脊柱深層肌群,募集更多的運動單位參與活動,而肌肉招募效率的提高又可進一步加強核心肌群力量,因此與單獨的康復訓練相比,在常規康復訓練中加入WBV 對改善不隨意運動型腦癱軀干穩定性效果更佳[18-19]。

3.2 WBV 對不隨意運動型腦癱患兒粗大運動及步行功能的影響本研究顯示3 組患兒粗大運動及步行功能均較治療前改善,其中(25 ± 5)Hz 組、(35 ± 5)Hz 組得分均優于對照組(P< 0.05 或P<0.01),具體表現為WBV 組TUGT 時間縮短,同時WBV 組腦癱患兒跨步長、1 min 步行距離增加,步寬距離縮短,且均優于對照組,WBV 組在步行過程中雙下肢穩定性、協調性以及控制性更佳,這表明在常規康復訓練中,加入WBV 可進一步提高不隨意運動型腦癱粗大運動及步行功能。基于以上結果,推測與以下機制有關:(1)WBV 除產生特定頻率的機械振動波引發肌梭初級傳入神經纖維興奮性增加外,同時募集不同閾值運動單位參與活動,提高Ⅱ型肌纖維的收縮能力、增強肌力等;(2)人體維持平衡功能與感覺輸入有關,WBV 要求患兒雙足與治療臺平面接觸,通過直接刺激足底筋膜內的本體感受器(如環層小體和魯菲尼小體等),增加患兒感覺輸入,此外機械振動波作用于患兒其他身體部位,如髖、膝、踝等關節處的本體感受器,引起肌肉(如臀肌、股四頭肌等)內紡錘體興奮,可加速肌質網釋放鈣離子,促進運動單位募集,增強下肢負重能力,從而改善患者的平衡和行走能力;(三)不隨意運動型腦癱患兒肌肉異常收縮,導致肢體運動控制障礙,而特定頻率的外部機械振動波作用于人體,可最大程度地激活肌梭和Ⅰa 傳入纖維來抑制單突觸反射,減少異常興奮的脊髓反射和拮抗肌異常活動,增加主動肌活動,促使異常狀態的神經肌肉恢復到正常生理狀態;(四)機械振動波可影響脊髓前角神經元活動節律,激活中央前運動區,建立新的神經突觸,促進受損區域神經功能重塑,增加雙側肌群協調性并改善下肢功能,使患兒有效行走[20-23]。由此可見WBV可通過強化感覺-神經-運動傳導通路,對提高不隨意運動型腦癱本體感覺、姿勢控制及平衡能力起到重要作用。

3.3 不同動態頻率下WBV 療效對比分析頻率作為WBV 重要治療參數之一,對WBV 療效起到至關重要的作用,多項研究表明適宜的振動頻率(25 ~ 50 Hz),可導致神經元發放頻率加快,引發受迫肌肉出現共振,從而有效改善機體代謝水平與運動能力,當振動頻率超過50 Hz,易引起肌肉收縮疲勞,不利于運動功能恢復,此外考慮到人體重要器官(如眼、大腦等)固有頻率多在20 Hz 以下,頻率過低易引發靶組織諧振而出現損傷,而本次受試患兒又處于生長發育期間,為保證患兒安全與訓練的有效性,故選取頻率20 ~ 40 Hz 作為本次研究的重點[24]。目前國內外多集中于研究固定頻率下WBV 臨床療效,如蔣子豪等對48 名髕腱末端病患者分組進行30、40 Hz 以及50 Hz 的振動訓練,結果顯示與其它固定頻率的WBV 相比,50 Hz的WBV 對改善此類患者股四頭肌力量,降低膝關節疼痛,提高膝關節功能效果最佳,而YOON 等對20 名健康成人分別在0、4、6、8、12、16、20、24 和30 Hz WBV 下進行半蹲訓練,結果表明隨著振動頻率的增加,受試者腓腸肌肌肉力量得到顯著改善,但以上研究均未能探討動態頻率對WBV 療效的影響,少數研究如PEUNGSUWAN 等研究證實7 ~ 15 Hz 動態頻率下的WBV 即時療效優于靜態7Hz 的WBV 療效,但該研究也未能對不同動態頻率區間WBV 療效進行對比分析,因此在前人研究基礎上,同時結合任滿迎等實驗設計,本研究首創將頻率20 ~ 40 Hz 分為(25 ± 5)Hz 及(35 ± 5)Hz兩種動態頻率區間,擴大了對WBV 動態頻率范圍及其有效性的研究[25-28]。

本研究結果顯示(35 ± 5)Hz 組BBS、GMFM-88 D 區、E 區、跨步長及1 min 步行距離增加,而步寬距離與TUGT 時間縮短,且均優于(25 ± 5)Hz 組(P< 0.05),具體表現為靜態姿勢下(35 ± 5)Hz 組患兒軀干控制能力優于(25 ± 5)Hz 組,且行走過程中(35 ± 5)Hz 組患兒雙下肢穩定性、平衡能力及重心轉移表現更佳。隨著振動頻率增加,(35 ±5)Hz 組患兒接收外界刺激強度更大,導致神經發放頻率加快,肌梭內纖維的長度進行快速調整,從而募集更多的運動單位參與運動,同時健、患側神經肌肉發生周期性或非周期性交替變化,使受損肌肉收縮達到更高峰值,增強整體肌肉力量與性能,但振動頻率并非越高越好,還需考慮人體各部位固有頻率,當外界刺激與靶組織固有頻率越接近時,可最大程度地引發靶組織生物諧振,增加神經-肌肉系統的興奮性,從而發揮其最佳的生理功能[20,29-30]。

3.4 不足及展望研究樣本量不足,未能進行隨訪對照研究,研究對象大多來自周邊市、縣、鄉等區域,地域跨度較大,且由于家庭經濟等原因,多數患兒結束本次治療后轉介于戶籍所在地的定點殘聯機構進行訓練,進一步加大了隨訪難度,未來研究應擴大樣本量,并充分考慮患兒家庭情況,做到研究即時療效同時,也應追蹤持續療效。本研究中所選取儀器為全身振動訓練儀,在全身振動過程中除引發靶組織諧振外,也會受到來自其他組織諧振的影響,未來研究若要區分WBV 對身體不同部位的影響,應優先考慮采用局部振動療法,以減少實驗誤差[31]。本研究所選取的評定方法以量表為主,雖符合臨床研究標準,且所選取量表已在臨床上廣泛使用,并證實其良好的信、效度,此外已對相關治療師進行統一的規范化培訓,但仍難以消除主觀人為誤差,未來研究應增加相關神經電生理等客觀資料,以達到評估WBV 療效的準確性。本研究未能對不同參數設置的WBV 療效進行對比分析,2020 年WUESTEFELD 等[32]發表一篇將WBV 作為相關治療方案的研究報告指南——德爾菲共識研究,該專家小組對振動頻率、振幅、患者所處振動臺位置、患者姿勢等40 個與WBV 有關的重要內容達成共識,但該共識尚處于初級階段,并未給出具體的設置參數等,目前國內外文獻所采用振動參數、強度模式、持續時間、活動-休息模式等不同,尚未能達到統一標準,未來研究應充分考慮多因素對WBV 療效的影響。

總體而言,WBV 可用于加強不隨意型腦癱姿勢控制、改善其粗大運動及其步行功能,且(35 ±5)Hz 動態頻率下的WBV 療效優于(25 ± 5)Hz 的WBV 療效,但對于WBV 臨床推廣,還需解決諸多問題,希冀后續能對以上總結的難點問題深入研究,以提供一份安全、有效、準確的臨床指南。