民主革命時期譚平山“耕地農有”思想的歷史演進

王文浩

譚平山是中國共產黨內較早關切農民與土地問題的領導人之一,大革命時期曾任武漢國民政府農政部部長和中共中央農民委員會委員,參與了一系列有關農民和土地問題的理論、政策及指導方針的提出、討論和實施,著述與理論建樹頗豐。學界關于譚平山的研究起步相對較晚,且不夠厚重,對譚平山生平思想的梳理和解讀多有未盡之言,更少見對譚平山“耕地農有”思想的專門研究。李學桃爬梳歸納了譚平山的土地所有權思想(484)李學桃:《中國近代土地所有權思想研究(1905—1949)》,中國社會科學出版社2015年版,第222—231頁。,另有學者圍繞譚平山《國民革命中的農民問題》《農村的政治斗爭》《中國農村經濟狀況——土地分配情形之報告》相關文稿,結合歷史事實,概略摹寫出譚平山對農民運動和土地分配問題的思想脈絡,(485)代表性成果有:楊泰龍、姚純安:《譚平山擔任武漢國民政府農政部長時相關行為述評》,《中共黨史研究》2015年第3期;陳益元:《大革命時期譚平山對農民問題的探索及其影響評析》,《四川師范學院學報》(哲學社會科學版)2003年第3期;王志龍:《大革命前后中共“耕地農有”政策研究》,《中國經濟史研究》2012年第3期。為后學進一步研究譚平山“耕地農有”思想奠定了良好基礎。本文擬充分借鑒既有研究成果,利用國共兩黨、共產國際之有關檔案材料和原始文本,以整體性視野考察民主革命時期譚平山“耕地農有”思想的構成及變化。

一、中國近代農村土地占有狀況與譚平山“耕地農有”思想的生發

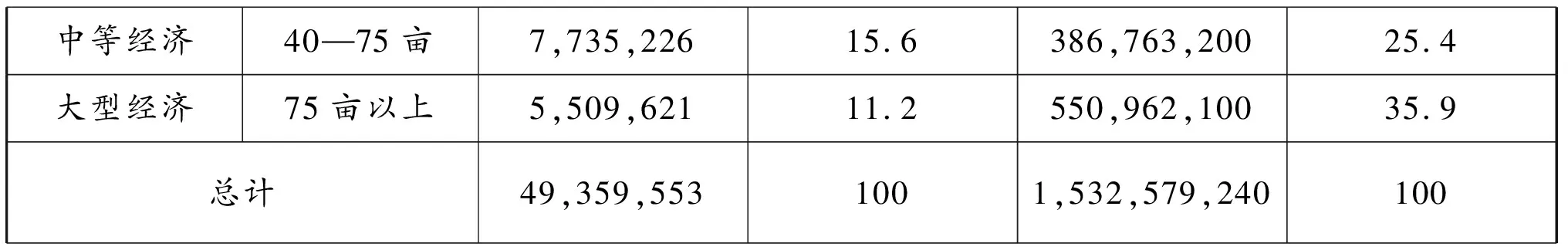

辛亥革命以后,有關中國農村土地占有情形的調查逐漸展開,但因劃分標準不夠細致和統計方法較為粗糙等局限,直到1927年大革命失敗前,能夠用來說明中國農村土地分配問題的社會調查和研究報告仍不多見。(486)郭德宏:《中國近現代農民土地問題研究》,青島出版社1993年版,第2頁。1926年11月,布哈林(Николай Иванович Бухарин)結合中華民國農商部官方資料和農民生活開支、土地平均收入等材料,分四種主要類型對中國土地分配情況加以說明。布哈林指出,中國農村中土地占有量為1—20畝的小農經濟者占農戶總數的49.5%,所擁有的土地只有土地總量的15.9%,意味著約半數的農村人口僅擁有不足土地總量五分之一的土地,而擁有75畝土地以上的農戶,雖然只占農戶總數的11.2%,卻占有35.9%的土地(見表1)。(487)《第二次會議布哈林的報告》(1926年11月23日),中國社會科學院近代史研究所翻譯室編譯:《共產國際有關中國革命的文獻資料(1919—1928)》第1輯,中國社會科學出版社1981年版,第151頁。中國農村社會階層分化程度可見一斑。不過,布哈林引用數據似較為保守,與劉少奇《關于土地改革問題的報告》中占農村人口90%的貧農、雇農、中農及其他勞動人民共占有20%—30%的土地,剩下70%—80%的土地皆為地主和富農所有(488)劉少奇:《關于土地改革問題的報告》(1950年6月14日),中共中央文獻研究室、中央檔案館編:《建國以來劉少奇文稿》第2冊,中央文獻出版社2005年版,第229頁。的估計差距較大。

表1 布哈林1926年對中國農村土地分配情形的分析

中等經濟40—75畝7,735,22615.6386,763,20025.4大型經濟75畝以上5,509,62111.2550,962,10035.9總計49,359,5531001,532,579,240100

與劉少奇報告估算比較貼合的是1927年6月中國國民黨中央執行委員會農民部土地委員會的報告。按此報告推算,占農民人口總數14.4%的地主和富農共占據81%的土地,而占農民總數74.8%的貧農及無地農民只擁有6%的土地(489)《全國土地占有概況》(1927年6月),人民出版社編:《第一次國內革命戰爭時期的農民運動資料》,人民出版社1983年版,第4頁。,可見中國農村極為懸殊的貧富差距。該報告正是由時任武漢國民政府農政部部長和國民黨中央土地委員會委員的譚平山所作(490)參見元邦建:《譚平山主要活動年表》,《譚平山文集》編輯組:《譚平山文集》,人民出版社1986年版,第585頁;元邦建:《譚平山傳》,黑龍江人民出版社1986年版,第96頁。。

出身農村又長期從事農民工作的譚平山,對農村社會兩極分化、農民生活異常困苦的現實有著切身體會,少年時代已然覺得各地農村很是窳敗,非設法改善不可(491)《我之改造農村的主張》(1920年4月1日),《譚平山文集》,第107頁。,因而對土地問題的關注也更為深入。譚平山在接觸、了解和接受馬克思主義后,又將階級分析方法等用于觀照農村土地問題。1919年3月,譚平山發表于《新潮》雜志的《“德謨克拉西”之四面觀》認為,馬克思對于包括土地問題在內的勞動問題的研究最有價值,要求嚴禁土地私有,“實行社會的政策,以順應經濟的‘德謨克拉西’之潮流”(492)《“德謨克拉西”之四面觀》(1919年3月25日),《譚平山文集》,第42頁。。1920年4月,譚平山在《我之改造農村的主張》中提出,中國“今日工業未發達,仍然在農業國的地位”(493)《我之改造農村的主張》(1920年4月1日),《譚平山文集》,第113頁。。農業生產占全國生產的90%,農村人口占全國總人口的80%,多數農民衣不御寒,屋不蔽風雨,約80%無法經濟獨立,須忍受地主階級的重利盤剝,這一情形構成了中國社會變革發展的前提和根據。因此,無論是振興工商業、改造舊社會和革新政治,還是恢復國民經濟、增進國家在國際上的地位,都必須從“農業國”的現實出發,先行改造農村,此即“我國今日勞動問題中,最重大最切近的問題”(494)《我之改造農村的主張》(1920年4月1日),《譚平山文集》,第123頁。。譚平山在此文中還闡發了農民結成團體以抵抗地主,求得減輕地租和改良待遇,力爭耕地管理權的設想。(495)《我之改造農村的主張》(1920年4月1日),《譚平山文集》,第122—123頁。

結合譚平山土地思想的一貫性,以及孫中山、瞿秋白等時人的觀點和言論來看,譚平山在這里提及的“耕地管理權”,指涉的應是土地使用權,并不是土地所有權。1899年,孫中山與梁啟超討論土地問題時指出,“今之耕者,率貢其所獲之半于租主而未有已,農之所以困也。土地國有后,必能耕者而后授以田,直納若干之租于國,而無復有一層地主從中朘削之,則農民可以大蘇。”(496)《與梁啟超的談話》(1899年),陳旭麓、郝盛潮主編:《孫中山集外集》,上海人民出版社1990年版,第126頁。1912年,孫中山在《與報界公會主任的談話》中言及,“民生問題,兄弟主張實行稅契及平均地權之法。其平均之法:一、照價納稅,二、土地國有。”(497)《與報界公會主任的談話》(1912年5月13日),尚明軒主編:《孫中山全集》第8卷,人民出版社2015年版,第190—191頁。盡管這一時期孫中山提倡“土地國有”的主要目的是遏制地主抬高地價,防止其阻礙工商業發展,并不是要立即變更地主土地所有制。(498)韓劍鋒:《裕民、齊民、新民——孫中山民生主義思想研究》,上海三聯書店2013年版,第111頁。但明顯可見,孫中山已經認識到土地私有可能產生的土地買賣、兼并和集中,以及由此引發的少數土地私有者濫用壟斷權力去掠奪農民勞動成果和社會貧富差距不斷擴張等現實問題,因此不大可能贊成土地為部分人所得而私。

1924年8月,孫中山在農民運動講習所發表演說,詳細闡述了“耕者有其田”的土地方案,即學習俄國的辦法改良農業政治,“推翻一般大地主,把全國的田土都分到一般農民,讓耕者有其田。耕者有了田,只對于國家納稅,另外便沒有地主來收租錢”(499)《在農民運動講習所第一屆畢業禮的演說》(1924年8月21日),《孫中山選集》下,人民出版社2011年版,第972頁。,唯此才能求得農民問題之完全解決和民生主義的真正達成。這實際就是要通過“國有農用”的方式滿足農民對土地的需要。

譚平山早年追隨孫中山加入同盟會,深受孫中山革命理念的感染和熏陶,在對土地私有制的弊端以及變革路徑的認識上與孫中山有較高承繼性。瞿秋白1927年2月反思自己在起草中共三大黨綱草案時沒有切實、勇敢地解決農民土地問題,而代之以“減租”回應農民要求這個“最嚴重的錯誤”時,提到譚平山與謝英伯關于土地問題的爭論,以及譚平山對“耕地農有”,即廣東文法“耕者有其田”的支持和自己與譚平山在該問題上的共識。(500)瞿秋白:《中國革命中之爭論問題》(1927年2月),中共中央黨史和文獻研究院、中央檔案館編:《中國共產黨重要文獻匯編》第10卷,人民出版社2022年版,第144—145頁。瞿秋白1927年5月發表于《向導》的《農民政權與土地革命》指出,鏟除軍閥統治及買辦剝削之經濟根基的政策,就是要建立農民政權,實行土地革命,“沒收大地主的土地,使一般農民或因租額的大大減少,或因累進的統一的田稅的實施,得到真正享用土地的權利”(501)瞿秋白:《農民政權與土地革命》(1927年5月4日),《中國共產黨重要文獻匯編》第10卷,第450頁。。“享用”的語義內涵偏向“使用”,與“所有”存在本質區別。(502)張修全:《“耕者有其田”新考》,《華中師范大學學報》(哲學社會科學版)1990年第6期,第69頁。結合瞿秋白關于土地革命的若干主張及其內在邏輯,以及他自認與譚平山觀點的一致性,似可推斷譚平山“耕地農有”思想構思較早,且絕非贊同土地私有制度。

從譚平山后來的文本中亦可窺見一二。1926年,譚平山在《農村的政治斗爭(上)》中直言,土地是一種“無論誰都不能占有”的天然物,但自進入封建時代后,土地漸為“專有”,待到封建社會崩壞,土地才開始由“專有”轉變為“私有”,土地私有制度在資本主義發達時期漸次成為資產階級(地主)剝削無產階級(農民)的工具。(503)《農村的政治斗爭(上)》(1926年2月1日),《譚平山文集》,第351—352頁。質言之,在土地私有制度下,土地所有者——地主階級并不參與耕種,但土地作為一類天然的生產資料,非施以社會勞動無可收獲,無地和少地的農民為維持生計,只能以租佃等形式付出勞動力,忍受地主階級的經濟控制,分取極少的回報,生產的積極性和可持續性必定不高。長此以往,農村經濟自然凋敝,地主階級的經濟基礎卻愈加鞏固。

譚平山還指出,外國資本入侵中國以后,對封建社會的沖擊逐漸波及到廣大農村地區,一部分受到外資豢養的買辦和投機者,乘機回到農村大肆購買土地,一躍而成為新興地主階級。(504)《農村的政治斗爭(上)》(1926年2月1日),《譚平山文集》,第348頁。在共同階級利益的攛掇下,新興地主階級與經濟地位大體相當的農村舊地主沆瀣一氣,快速結合起來,盡可能地把土地集中在他們名下,大大加速了農村土地的集中過程,并憑借強勢經濟地位衍生出的政治上、經濟上的一切特權,把持鄉村的自治會、鄉約、祠堂、鄉廟的值事會、民團局和保衛局等,作為欺壓擄掠農民的權力機關,對于農民有著“政府”一樣的無上威權,成為農村統治者,甚至可以稱之為“農村政府”。(505)《農村的政治斗爭(上)》(1926年2月1日),《譚平山文集》,第354頁。這類“農村政府”代表地主階級的利益,與擁護地主階級統治的封建軍閥同為“我國特別封建社會的遺物”,二者唇齒相依、利害相通,僅在統轄范圍和等級層次上有廣狹高低之分,絕無根本區別。(506)《農村的政治斗爭(上)》(1926年2月1日),《譚平山文集》,第355—356頁。加之新興地主階級受外資余蔭的緣故,與資本帝國主義勾結甚密,受其驅使,為其服務。由此可見,在譚平山的認知視野中,地主階級實為帝國主義和封建軍閥的爪牙與根基,欲鏟除軍閥和帝國主義在中國的影響,不可不率先消滅農村中的地主階級。

因此,考慮到當時具體情況和社會背景,譚平山主張在廢除地主土地私有制后,再行土地私有的可能性微乎其微,譚平山“耕地農有”思想的萌生基本遵循“國有農用”的價值旨歸。

二、妥協與堅守:大革命時期譚平山“耕地農有”思想的發展

1924年1月,國民黨第一次全國代表大會于廣州召開。國民黨一大《宣言》在闡釋“民生主義”時指出,“蓋釀成經濟組織之不平均者,莫大于土地權之為少數人所操縱”,界定“平均地權”的要旨為“私人所有土地,由地主估價呈報政府,國家就價征稅,并于必要時依報價收買之”,對于缺乏田地淪為佃戶的農民,國家應該給他們土地,資其耕作。(507)《中國國民黨第一次全國代表大會宣言》(1924年1月23日),孫武霞、許俊基編:《共產國際與中國革命資料選輯(1919—1924)》,人民出版社1985年版,第296頁。這一方案既明確了土地不應為少數人獨占的原則,還因有了這個照價收買的規定,國家于必要時可隨時按照前所報價收買土地,分予缺地農民,以達“耕者有其田”之目的(508)李從心:《平均地權之理論與實施》,重慶國民圖書出版社1942年版,第20頁。,對大革命時期國共兩黨土地政策的制定與執行起到了一定程度的指導作用。

隨著國共合作的深入,國共兩黨合力領導的農民運動作為國民大革命的重要組成部分,取得了突飛猛進的發展,但也面臨著前所未有的困難和抉擇。如國民黨右派對農民運動和土地革命的攻奸詰難、中國共產黨和共產國際的見解分歧與政策失誤、農民運動中“左”和右的傾向等,使得農運事業的復雜性和艱巨性陡增。1927年3月,譚平山在國民黨二屆三中全會上缺席當選武漢國民政府農政部部長,隨后又在中共五大上被任命為中共中央農民委員會委員,深陷各方勢力角逐撕扯的漩渦之中,促動其“耕地農有”思想演化發展。

首先是受制于資產階級立場等因素,孫中山及很大一部分國民黨人在如何對待地主階級和保障農民土地權益問題上本就偏于保守,給反對農民運動和土地革命的敵對分子以口實,鈍化了“耕地農有”方案的銳度。早在1912年列寧評析孫中山《中國革命的社會意義》時就直率地指出,孫中山提倡的“經濟革命”,實質是把地產“價值的增殖額”轉化為“人民的財產”,把地租即土地所有權收交給國家,通過亨利·喬治(HenryGeorge)式的某種單一稅來實行土地國有化,“決沒有其他實際的東西”。(509)《中國的民主主義和民粹主義》(1912年7月15日),中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編譯:《列寧選集》第2卷,人民出版社2012年版,第294頁。即便經過十余年的發展,尤其是在共產國際及中國共產黨的幫助和建議下重新闡釋“三民主義”后,孫中山土地思想相較之前雖有了質的飛躍和巨大進步,但仍不是徹底革命的。

1924年8月,孫中山在宣講“耕者有其田”方案時曾審慎指出,在當時中國的“四民社會”中,除農民外都是小地主,若果決采用俄國的激進辦法,把所有的田地拿來充公,分給農民,這些小地主一定會起來反抗,屆時免不了再次發生“革命”,故要對農民進行宣傳,啟發農民覺悟,使農民能夠聯絡起來。政府據此群眾之力量,照地價抽地主重稅,“如果地主不納稅,便可以把他的田地拿來充公,令耕者有其田,不至納租到私人,要納稅到公家”(510)《在農民運動講習所第一屆畢業禮的演說》(1924年8月21日),《孫中山選集》下,第974頁。,寄希望在兼顧地主、農民利益的情況下漸進實現“耕者有其田”,要求“如果地主和農民發生沖突,農民便不能抵抗”(511)《在農民運動講習所第一屆畢業禮的演說》(1924年8月21日),《孫中山選集》下,第973頁。。竟至于出現過“農民與地主沖突的時候,軍隊又往往助地主去殺農民”(512)《國民革命中的農民問題》(1926年1月1日),《譚平山文集》,第345—346頁。的荒謬事端。

其次,農民運動中盲目平分土地財產等“左”傾錯誤與為維護統一戰線而壓制農民運動烈度、強度等右的傾向相交織,這其中又穿插著共產國際一些不切實際的指導和干預,譚平山只得暫緩對“耕地農有”過于強硬的堅持。據李維漢回憶,大革命時期,“有土皆豪,無紳不劣”這種不以經濟標準,即剝削量來劃分農村階級界限,而把小地主、富農、自耕農、知識分子和開明紳士等混為一談的“四面出擊”式的口號在湖南“流傳甚廣,到處寫成標語,影響極大”,幾乎成為農民懲辦地主的指導思想。(513)李維漢:《大革命時期的湖南》,《回憶與研究》上,中共黨史資料出版社1986年版,第102頁。擅自捕人游鄉、罰款打人、就地處決等極易失去社會同情的“過火”行為更不乏其例。(514)李維漢:《大革命時期的湖南》,《回憶與研究》上,第97頁。中共湖南區委一度承認,“我們在各地工作的同志,做出許多幼稚的事情,足以促成反動勢力團結”(515)《中共湘區報告湖南農民運動新趨勢及我們對左派政策》(1926年11月15日),中國革命博物館、湖南省博物館編:《湖南農民運動資料選編》,人民出版社1988年版,第96頁。,結果使自己陷于孤立。1926年12月,陳獨秀在中央特別會議作《政治報告》,言明要“防止黨外的右傾,同時反對黨內的‘左’傾,以鞏固赤的聯合戰線”,認為當時農民所力爭的是減租減息和反抗土豪劣紳,而不是“根本的土地問題”之解決。(516)《政治報告》(1926年12月13日),《陳獨秀文集》第3卷,人民出版社2013年版,第565—566頁。

這一舉動很快引來共產國際的反對,布哈林在共產國際執委會第七次擴大全會上指斥中國共產黨“對農民問題注視得不夠,過分畏懼農民運動的開展,在國民黨占領區進行土地改革不夠堅決”(517)《第二次會議布哈林的報告》(1926年11月23日),《共產國際有關中國革命的文獻資料(1919—1928)》第1輯,第157—158頁。,要求立即解決土地問題和農民問題。羅易(Nath Roy)更是斥責中國共產黨現有的土地綱領含有“機會主義傾向的危險性”(518)《第十二次會議討論中國問題》(1926年11月30日),《共產國際有關中國革命的文獻資料(1919—1928)》第1輯,第240頁。。1927年3月,《湖南農民運動考察報告》中“矯枉必須過正,不過正不能矯枉”和“所謂‘過分’舉動,實在正是革命的需要”等觀點(519)《湖南農民運動考察報告》(1927年3月),《毛澤東選集》第1卷,人民出版社1991年版,第17、21頁。的發表,在很大程度上扭轉了原先的糾“左”進程(520)羅平漢、盧毅、趙鵬:《中共黨史重大爭議問題研究》,人民出版社2013年版,第34頁。。湖南長沙、衡陽等地農民率先在農村自發地奪取地主土地,自行解決土地問題(521)林祖涵:《關于土地問題之報告》(1927年5月),《湖南農民運動資料選編》,第718頁。,有些地方的農運“恃其威力隨意沒收。其或不從,非目為土豪,即加以反動,人人自危,莫敢偶語”(522)《中國國民黨中央執行委員會政治委員會第三十次會議速記錄》(1927年6月20日),中國第二歷史檔案館編:《中國國民黨第一、二次全國代表大會會議史料》,江蘇古籍出版社1986年版,第1263頁。。1927年4月,夏曦發表題為《肅清反動派與團結革命勢力》的演說,直接將是否贊成解決土地問題作為劃分革命派與反革命派的依據和尺度,提出要實際地解決農民土地問題。(523)夏曦:《肅清反動派與團結革命勢力》(1927年4月14日),《湖南農民運動資料選編》,第538頁。

這一系列的激進行動還波擊到北伐軍官家屬,引起同湖南農村有聯系的湘籍軍官的不滿。(524)李維漢:《大革命時期的湖南》,《回憶與研究》上,第97頁。直至5月21日“馬日事變”發生,中共中央才再度意識到放任“更加劇烈的沖突之繼續發展”(525)《中央通告農字第五號——農運策略》(1927年6月初),《中國共產黨重要文獻匯編》第11卷,第14頁。對全國革命形勢和聯合戰線的危害,旋即要求切實矯正一切非本黨政策規定的幼稚行動,全部發還已沒收之軍人產業,主張避免“糾紛”與和平解決。此前批判中國共產黨土地改革“不夠堅決”的布哈林也快速轉變態度,在共產國際執委會第八次全會上聲稱,“如果我們不限制土地革命,我們將失去我們的左派同盟者”及國民黨中的大多數。(526)[美]羅伯特·諾思、[美]津尼亞·尤丁:《馬日事變后共產國際及其代表關于中國革命問題的資料》(1963年),中共中央黨史研究室第一研究部編:《共產國際、聯共(布)與中國革命檔案資料叢書》第5卷,北京圖書館出版社1998年版,第558頁。莫斯科在華決策最高負責人鮑羅廷(M. M. Borodin)竟要求中國共產黨抑制工農運動,并把工農運動的領導人看作反革命分子,意欲將其投入監獄。(527)《羅易給某人的電報》(1927年5月25日),《共產國際、聯共(布)與中國革命檔案資料叢書》第4卷,第274頁。

于此紛繁雜亂背景下,身處要職的譚平山不可避免地遭受到多種因素的沖擊和影響,很難再堅定地推行“耕地農有”的主張。譚平山在1926年末召開的共產國際執委會第七次擴大全會上承認了布哈林所指出的錯誤,認為中國革命既要解決土地問題以保證農民的利益,動員其加入革命,又要維持和鞏固“反帝反封建殘余的民族革命統一戰線”(528)《在共產國際執行委員會第七次擴大全會上的報告》(1926年11月22日—12月15日),《譚平山文集》,第376頁。。另外,譚平山在共產國際執委會第七次擴大全會第十三次會議上的結束語中指出,中國的土地問題已經到了比以往任何時候都更為尖銳的程度,影響到民族革命的前途和走向,因而必須為農民制定一個政治綱領,盡力去解決捐稅問題,制止高利貸者剝削農民等卑劣行徑,并在廣州軍占領的地方,沒收廟宇土地和那些公開反對革命政權的買辦、軍閥和大地主的財產(529)《在共產國際執行委員會第七次擴大全會上的報告》(1926年11月22日—12月15日),《譚平山文集》,第416—417頁。,提到局部實現“土地國有”的辦法。

但是,由于中國共產黨在武漢國民政府時期并沒有強大的武裝力量,即使是武漢國民政府也要依靠唐生智等舊軍隊的支持。盡管譚平山在國民黨中央土地委員會擴大會議上反復強調解決農民土地問題的重要性,堅決主張土地革命,還在《中國農村經濟狀況——土地分配情形之報告》中提出舉辦一種地稅來解決土地問題和財政問題的構想。(530)《中國農村經濟狀況——土地分配情形之報告》(1927年5月),《譚平山文集》,第436頁。但直到1927年5月6日國民黨中央土地委員會召開的第六次擴大會議上,“沒收土地”等方案依然遭到與會眾人的強烈反對,譚平山等中國共產黨人被迫選擇退讓,決定只沒收大地主和反革命分子的土地。(531)元邦建:《譚平山傳》,第97—98頁。5月9日,譚平山在國民黨中央執行委員會政治委員會第19次會議上言明,“現在不僅原則上定為土地公有,并非馬上就實行。將來實行由國民政府公布。”(532)《中國國民黨中央執行委員會政治委員會第十九次會議速記錄》(1927年5月9日),《中國國民黨第一、二次全國代表大會會議史料》,第1138頁。值得注意的是,會期與此頗有重合的中共五大所作的《土地問題議決案》,在承認土地國有確系共產黨對于農民問題基本原則的基礎上,也只要求沒收一切所謂公有土地及地主租與農民的土地,經由土地委員會交諸耕種的農民,實現“耕地農有”,決定暫不沒收小地主和現役軍人土地(533)《土地問題議決案》(1927年4月27日—5月9日),《中國共產黨重要文獻匯編》第10卷,第370頁。,有為爭取國民黨內擁護土地改革的左派和維護統一戰線而折中之意。

1927年5月20日,譚平山正式就任國民政府農政部部長,其時統一戰線內部裂隙更為顯出,5月17日夏斗寅兵變即是證明。譚平山為避免激化農民運動與國民黨軍官等統戰主體的矛盾,緩和國民黨軍官對土地革命的不滿及維系統一戰線,在就職演講中委婉地避開了土地革命,聲稱自己對農民問題“沒有什么特別的政策,惟有照著全黨的政策去實行,在黨和政府指導下去實行”,又將農民運動中出現的諸多問題,歸結為“農民剛脫離封建制度的束縛,在青黃不接之時所不能避免的”,提倡在政府領導下建設鄉村自治政府和發展農村經濟。(534)《昨日農政部長就職盛況》,《漢口民國日報》1927年5月21日,第3版。共產國際曾以“農民部的基本口號應當是土地革命和沒收土地”為由,斥譚平山演講為“自由主義空話”。參見《聯共(布)中央政治局緊急會議第108號(特字第86號)記錄》(1927年6月7日),《共產國際、聯共(布)與中國革命檔案資料叢書》第4卷,第306頁。

譚平山正式就職翌日,許克祥在長沙發動“馬日事變”。武漢國民政府于5月24日明令禁止各地農民協會的“幼稚過當之舉動”(535)《國民政府令》,《漢口民國日報》1927年5月25日,第2版。,嚴禁擾害軍人家屬和剝奪軍人財產土地。譚平山領導的農政部是武漢國民政府的下屬機關。農政部于26日發布告示,要求糾正農民“所有一切幼稚舉動”,制裁“軼出正軌妨礙大多數農民利益者”,且規定農民在懲辦土豪劣紳和反革命分子時須依合法手續進行,“一概交由政府機關辦理”,不得采取“自由行動”。(536)《農政部布告——闡明扶助農民政策》,《漢口民國日報》1927年5月27日,第2版。30日,《全國農協對湘鄂贛三省農協重要訓令》指出,只有到了“革命勢力確有優勢之時”,才可以“開始新的建設時期”,以防農民運動“被反動派所利用,以危害革命的聯合戰線之鞏固”,(537)《全國農協對湘鄂贛三省農協重要訓令》,《漢口民國日報》1927年5月30日,第2版。似可從中窺見譚平山此時對農民與土地問題的看法。

5月25日,武漢國民政府指派譚平山、陳公博等赴湘查辦許克祥叛亂和農民運動的“過火”行為。此舉激起軒然大波。羅易稱此為“共產黨人部長帶部隊”(538)《羅易給某人的電報》(1927年5月25日),《共產國際、聯共(布)與中國革命檔案資料叢書》第4卷,第272頁。鎮壓農民運動。《中共“八七”會議告全黨黨員書》認為譚平山的行為實乃拒絕贊助土地革命,妄圖逼使農民運動走上資產階級式改良主義的道路。(539)《中共“八七”會議告全黨黨員書(節錄)》(1927年8月7日),中國社會科學院經濟研究所中國現代經濟史組編:《第一、二次國內革命戰爭時期土地斗爭史料選編》,人民出版社1981年版,第159頁。6月,譚平山在國共分歧愈加明顯的背景下,被迫辭掉武漢國民政府農政部部長的職務。11月,中共中央臨時政治局通過《政治紀律決議案》,認定譚平山自“當任國民政府農政部長,一直到南昌暴動前后的行動與主張,完全反對土地革命的政策”(540)《政治紀律決議案》(1927年11月14日),《中國共產黨重要文獻匯編》第12卷,第285—286頁。,作出開除其黨籍的決定。

譚平山在大革命時期左支右絀的遭際,誠然是為時局所迫。武漢國民政府并不是工農小資產階級的政府,譚延闿、孫科和唐生智等要員代表著地主資產階級利益,汪精衛雖時有偏“左”,卻也代表資產階級利益,絕不贊成沒收地主土地,對工農也存有戒心。(541)《關于黨的“六大”的研究》(1944年3月3日—4日),《周恩來選集》上,人民出版社1980年版,第165—166頁。譚平山之農政部部長職務并無太多實權,“在部辦公只是橡皮圖章,簽發公文而已”(542)羅章龍:《第一次國共合作的風雨歷程(上)》,中共中央黨史研究室、中央檔案館編:《中共黨史資料》第66輯,中共黨史出版社1998年版,第27頁。。而且,農民運動的高歌猛進必然觸及到資產階級和地主階級的利益,危及聯合戰線的穩固,單純的維持聯合戰線又必然造成土地革命的不徹底,認識到聯合戰線和農民運動對國民革命巨大推動作用的譚平山自然處于兩難之中。(543)即便是被開除出黨后,譚平山依然認為中國的無產階級還沒有達到可以完全離開其他一切階級單獨革命的程度。參見《致中國共產黨中央委員會信》(1928年2月11日),《譚平山文集》,第443頁。大革命失敗后,譚平山得以擺脫雙重角色的羈絆,不需再委曲求全,能夠相對獨立地思考中國革命問題,遂結合其革命實踐,于《中華革命黨宣言草案》中對“耕地農有”的目標與實現策略加以完善和調整。譚平山認為,中國社會仍處農業經濟時代,全國人口的絕大部分是農民,然而大多數土地集中在少數地主手中,無土地的農民——雇農、佃農及失業農民遍布全國,且有土地者不耕作,耕作者又沒有土地,地主多是憑借占有之土地以地租形式壓榨農民,農民無奈只能擔負高額地租,生產率持續走低,以致于農業技術退步和農村經濟破產,是故“今日中國農民的要求,不僅在乎口惠而實未至的二五減租,而在乎耕者有其田的實現”(544)《中華革命黨宣言草案》(1928年6月),《譚平山文集》,第452頁。。再者,軍閥政治的經濟基礎就是土地私有制度,豪紳地主又是帝國主義侵略農村的走狗和工具,不肅清農村中的封建勢力和地主階級,更無法打破資產階級勾結帝國主義新舊軍閥建設附屬式資產階級政權的企圖。因此,中華革命黨作為勞動平民階級的政黨,其最大的任務就是土地革命,中心政策就是“耕者有其田”。譚平山進而明晰了土地革命的程序設置,即集合農民和農村中的民主力量,變更土地私有制度,由“耕者有其田”而達于“土地國有”,以圖土地問題之根本解決。在中華革命黨政綱對內政策中,譚平山不再側重調節“土地稅”和“降租降息”等曲線辦法,而是規定要一律無代價地沒收大中地主、政治反抗者叛逆者與廟祠寺宇教堂等占有的土地,由國家給予農民耕種,“農民對于土地,只有使用權,不得轉移”(545)《中華革命黨宣言草案》(1928年6月),《譚平山文集》,第483頁。,不沒收小自耕農之土地和現役軍人的土地。需指出的是,譚平山倡議的“耕地農有”與“土地國有”雖性質相近,但并不等同,因為在“耕地農有”,也就是“耕者有其田”時期,小地主和軍人土地是不予沒收的,這意味著土地私有制度還在一定范圍內存在,有待于向更高層次,即“土地國有”的階段演進。(546)李學桃:《中國近代土地所有權思想研究(1905—1949)》,第228頁。

三、支持土地私有:解放戰爭時期譚平山“耕地農有”思想的變動

土地革命戰爭時期,中國共產黨逐漸發現“耕地農有”政策所賦予農民的土地權利還不能充分調動他們的革命熱情,為順應革命形勢的發展,需要擴大農民的土地權利。1931年2月8日,中共蘇區中央局發布的《土地問題與反富農策略》通告指出,“農民是小私有生產者,保守私有是他們的天性”,“他們的目的,不僅要取得土地的使用權,主要的還要取得土地的所有權”,所以為激發農民群眾的革命熱情,推動土地革命深入發展,必須使廣大農民在革命斗爭中取得其熱切渴望的土地所有權。(547)《土地問題與反富農策略——中共蘇區中央局通告第九號》(1931年2月8日),《第一、第二次國內革命戰爭時期土地斗爭史料選編》,第492—493頁。中國共產黨的土地政策漸次從“耕地農有”轉變到沒收地主階級的土地,并分配給農民私有。1937年“七七事變”爆發后,國共兩黨及社會各階層逐步結成抗日民族統一戰線。停止沒收地主土地和實行“減租減息”成為中國共產黨的農村土地新政策。

抗日戰爭勝利以后,國內主要矛盾發生變化,為適應農民對土地的迫切要求和積聚力量同蔣介石反動派作斗爭,中國共產黨及時調整土地政策。1946年5月,中共中央發布《關于土地問題的指示》(簡稱“五四指示”),以引導群眾從地主手中獲得土地,實現“耕者有其田”,提出“在農民已經公平合理得到土地之后,應鞏固其所有權”(548)劉少奇:《關于土地問題的指示》(1946年5月4日),中共中央文獻研究室、中央檔案館編:《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第23冊,中央文獻出版社2011年版,第248—249頁。的主張,并要求保障土地問題解決后,由于自己勤勉節儉和善于經營而發財致富者的財產權益,確定了“耕者有其田”、落實農民土地所有權的方針。因“五四指示”發出時全面內戰尚未正式爆發,為力爭民主和平的統一戰線,縮小打擊范圍,盡可能減少民族資產階級和中間人士的動搖與懷疑,該指示以承認地主土地所有權為前提,通過清算、減息、退租等有償方式使土地從地主手中轉移到農民那里,兼顧到不同階級和各階層主體的利益(549)俞宏標:《從“五四指示”到〈中國土地法大綱〉》,《歷史教學問題》1990年第6期,第19頁。,在土地獲取方法上與孫中山“耕者有其田”的思想理路大致相合。正如1946年7月19日中共中央在《關于向民盟人士說明我黨土地政策給周恩來、董必武的指示》中所指出的,“對一般地主土地,不采取沒收辦法,擬根據孫中山照價收買的精神,采取適當辦法解決之”(550)《中共中央關于向民盟人士說明我黨土地政策給周恩來、董必武的指示》(1946年7月19日),《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第23冊,第376頁。。

1947年6月底,劉、鄧大軍挺近大別山,揭開戰略反攻的序幕,戰爭形勢的迅猛發展急切需要解放區提供更多的人力、物力支持前線,亟待更為有力的土地革命綱領來指導土地改革。“五四指示”已落后于農民群眾徹底廢除封建土地所有制的要求。1947年9月,中國共產黨全國土地會議通過的《中國土地法大綱》(簡稱《大綱》)規定,“廢除封建性及半封建性剝削的土地制度,實行耕者有其田的土地制度”(551)《中國土地法大綱》(1947年9月13日),《建黨以來重要文獻選編(1921—1949)》第24冊,第417頁。,由鄉村農會接收鄉村中一切地主的土地及公地,連同鄉村中其他一切土地,按鄉村全部人口統一進行平均分配,在土地數量上抽多補少,質量上抽肥補瘦,使全鄉村人民獲得同等土地,并歸各人所有。分配給人民的土地,由政府發給土地所有證,承認其自由經營、買賣及出租的權利。《大綱》一經頒布執行,立即得到社會大眾和各民主黨派的普遍認可與贊許,在解放農村社會生產力,激發翻身農民生產積極性的同時,抽離了蔣介石集團反動統治的社會根基,促推其失去廣大人民的擁護。

譚平山自被開除出黨后,輾轉多地,一直致力于民主運動和民主事業,與中國共產黨保持著良好的統一戰線關系,卻也屢遭挫折,思想幾經轉變,其“耕地農有”的主張發生了本質變化。1948年3月11日,譚平山發表《土地改革與民主統一戰線》一文,表示贊成《大綱》對實現“耕者有其田”的步驟安排。譚平山指出,《大綱》在原則上并沒有超出孫中山“耕者有其田”的設想和解決土地問題的原則,更沒有逾越“革命的三民主義的理論體系”(552)《土地改革與民主統一戰線》(1948年3月11日),《譚平山文集》,第497頁。,僅是一種具體化的實踐,且是對孫中山“耕者有其田”主張最忠實的實踐。

其實細究之下,《大綱》中表述的“耕者有其田”方案與孫中山“耕者有其田”思想已有較大差異,重點之一在于土地所有權如何分配。無論是從孫中山有關言論,還是從國民黨一大《宣言》等文件來看,孫中山都是推崇把土地所有權收歸國家,將使用權分予農民的,即通過“國有農用”達到“耕者有其田”,顯然不同于《大綱》之確認和保障農民的土地所有權。不僅如此,《大綱》與譚平山在《中華革命黨宣言草案》中對“耕地農有”的理解同樣是有區分的,差別主要集中在土地所有權問題上。事實上,譚平山一反此前對“耕地農有”作出的解釋,認同和接受《大綱》中給予農民土地所有權的條款,也就意味著其“耕地農有”思想有了新的躍遷,這是毋庸置疑的。

沿著譚平山探研土地問題的軌跡向前追溯,便能較好理解其“耕地農有”思想發生變化的動機與緣由。一是以《大綱》為指引的土地改革的預期目標,趨同于譚平山對“耕地農有”的結果設定,即解決耕者無地,不耕者占據大量土地的問題。此應是譚平山聲稱《大綱》沒有超出孫中山“耕者有其田”思想原則的一種合理解釋。譚平山指出,孫中山在民國十三年(1924年)已表達過“耕者有其田,才算是徹底的革命,如果耕者沒有田地,每年還要納田租,那還是不徹底的革命”之觀點,實際是主張扭轉農民“替地主來耕田,所生產的農產品大半是被地主奪去”的境況,解決民生問題,(553)《土地改革與民主統一戰線》(1948年3月11日),《譚平山文集》,第498頁。與《大綱》主旨頗為契合。而且,譚平山在1926年1月發表的《國民革命中的農民問題》一文中言明,農村的資產階級——地主之所以能夠剝奪農民的勞動果實,根源就在于地主掌握著土地這一必要的生產資料,所以“農民解放,便要從大地主手中解放出來”(554)《國民革命中的農民問題》(1926年1月1日),《譚平山文集》,第345頁。。這與《大綱》平分土地予以農民之目的大抵相同。

二是譚平山認為《大綱》預設的土地方案能夠推動土地改革與農村經濟及工商業的協同發展。譚平山在《中華革命黨宣言草案》中,明確土地革命的第一個意義,就是“提高農民的經濟能力、改良農業生產工具,增加農業生產,發展農村經濟”(555)《中華革命黨宣言草案》(1928年6月),《譚平山文集》,第452頁。。他認為失業問題、兵匪問題、政權鞏固問題和經濟財政問題,都可以在“土地革命中而得到完滿的解決”(556)《中華革命黨宣言草案》(1928年6月),《譚平山文集》,第454頁。。譚平山《土地改革與民主統一戰線》指出,農民獲得土地之后,生產力和購買力皆會提高,使工商業者獲得廣大的主顧和原料供應者,因之不廢除私有財產的土地改革,“不獨不會影響到工商業者的利益,反而會保護工商業者的利益,發展工商業”(557)《土地改革與民主統一戰線》(1948年3月11日),《譚平山文集》,第504頁。。可見《大綱》內容符合譚平山土地革命的愿景。

三是因為譚平山對土地問題的關照是緊扣時代和社會實際的,不至于墨守成規。恰如其在《我之改造農村的主張》中提到的,“想改造社會,非和社會時時接近不可,又非向著實際的社會下手不可”(558)《我之改造農村的主張》(1920年4月1日),《譚平山文集》,第107頁。。抗戰結束后,各根據地農民在減租清算斗爭中開始廣泛地嘗試從地主手中奪取土地。至1946年3月,晉冀魯豫邊區約半數地區的貧雇農直接從地主處獲得土地,實現“土地還家”和“耕者有其三畝田”。(559)薄一波:《七十年奮斗與思考》上,中共黨史出版社1996年版,第397頁。任弼時指出,是否批準群眾用“徹底的減租清算的名義”(560)中共中央文獻研究室編:《任弼時年譜(1904—1950)》,中央文獻出版社2014年版,第511頁。解決其對土地的要求,已經成為黨面臨的迫切問題。出于避免重蹈大革命時期壓制農民土地要求的右傾機會主義覆轍及其他因素的考量,中共中央決心領導推動土地改革運動(561)楊奎松:《中華人民共和國建國史研究》第1冊,江西人民出版社2009年版,第22—23頁。,并就土地政策向資產階級民主派等加以說明和解釋,譚平山對此應有所了解和感觸。

另外,從政治角度看,內戰爆發以后,國民黨右翼勢力壓迫乃至取締以中國民主同盟為代表的民主黨派,迫害和虐殺民主人士,促使原本倡議“中間路線”的“中間力量”轉而投入中國共產黨領導的革命陣營,客觀上推動一眾民主人士的思想轉變,當然也會觸動譚平山。1948年1月,中國國民黨革命委員會(簡稱“民革”)正式宣告成立。民革在其發布的《中國國民黨革命委員會成立宣言》和《中國國民黨革命委員會行動綱領》等文件中,公開申明反美反蔣的立場,要求實行三民主義,落實“三大政策”,對新民主主義綱領表以贊同,強調在扶助工農政策中落實“耕者有其田”,(562)孔繁政主編:《中國民主黨派》,解放軍文藝出版社2001年版,第306頁。與中國共產黨展開密切合作。作為民革的主要創建者之一,又被選為民革中央委員的譚平山,其時在土地及其他各方面的主張自當合乎上述原則。并且,譚平山深刻認識到民主革命戰爭和土地改革之間的緊密關聯,認為要完成民主革命的歷史任務,建設民主共和的新中國,就必須堅持共同的原則,即徹底反美反蔣和實行土地改革。土地改革恰是反美反蔣的基本任務,“只有執行這種共同原則,才符合中國大多數人民的要求,才能夠鞏固民主統一戰線”(563)《土地改革與民主統一戰線》(1948年3月11日),《譚平山文集》,第503頁。,也才能掃除農村中的封建關系,挖掉蔣介石及其反動勢力的封建根基,故結合《大綱》合理調適前曾設定的“耕地農有”方案實屬應當。

結語

土地政策是民主革命時期中國共產黨革命話語體系的核心內容。1925年10月,中共中央執委會擴大會議在北京召開,第一次在黨內提出實現“耕地農有”的口號與方法。大革命失敗以后,中共中央于“八七會議”上對新形勢下如何執行“耕地農有”政策作出較為全面的規定。其后,中國共產黨在革命實踐中逐漸發現“耕地農有”的張力不足以覆蓋農民對土地權利的期許,以土地使用權為杠桿還不足以撬動廣大農民起來支援革命,于是中國共產黨的土地政策開始策略性地轉變到沒收地主階級的土地分配給農民私有,“耕地農有”的內涵發生向耕地農有的實質性變化。譚平山對農民和土地問題多有思考,其“耕地農有”思想孕育較早,意蘊頗為深厚,不過經過實踐對比和對經驗教訓的總結,譚平山發現其先前對“耕地農有”的理解確有局限,認識到《大綱》設置的土地改革方案與之“耕地農有”思想在廢除封建地主土地所有制和實現“耕者有其田”上的合目的性,認同了農民土地私有權的取得,從而保持了與中國共產黨土地政策的同向同行。