“飯圈經濟”的成因剖析

孫迪 張譯文 余小蓉

摘? ?要:隨著改革開放的逐步深入、社會主義市場經濟的發展,“飯圈經濟”作為一種新型的娛樂商業經濟,成為文化產業經濟的重要組成部分,但其也是一把“雙刃劍”,要糾正其帶來的不正之風,發揮“飯圈經濟”對文化經濟的積極作用。基于“飯圈經濟”現象的階層劃分、情感導向和消費聚集等表現,扎根受眾主體,從價值認同、情感需求等角度挖掘成因,以期對“飯圈”的科學治理提供參考。

關鍵詞:飯圈經濟;飯圈文化;成因;影響因素

中圖分類號:F719? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2024)01-0077-03

引言

粉絲,最早用于形容迷戀影視明星、運動明星的人。早期的追星行為僅僅基于粉絲對偶像情感依戀,粉絲群體聯結松散,其行動以自發性、個性性、分散性為主要特點。當下,伴隨著互聯網的普及、商品經濟的發展以及社交媒體平臺技術的完善,粉絲群體呈現出了全新特點:群體內部聯系更加緊密、成員身份標志性增強等,而這種更為系統化的、呈現出相當鮮明的圈層性、排外性、目的性、交互性等特征的粉絲群體們就被稱之為“飯圈”。21世紀以來,隨著改革開放的逐步深入,“飯圈經濟”作為一種文化產業經濟應運而生,成為了亟待研究的熱點問題。

一、“飯圈經濟”現象的表現

國內娛樂圈的追星文化生硬照搬日本和韓國的模式,在與我國大陸簡體中文語境文化的融合中缺少篩選和監管,基本是在市場導向因素影響下發展的。追星族以學生族為主,年齡層主要分布在12—28歲之間。“飯圈經濟”時代,追星人之間的關系從興趣交互演變成了組織規則權利義務兼具且明確的聯結,粉絲與明星之間形成了共同成長、良性互動的新模式;相應的,粉絲原先分散的情感消費也逐漸演變成一條完整的“飯圈經濟”產業鏈——打投參與造星、消費提升價值,并通過情感、利益穩固粉絲團體,具體表現可以概括成以下三個方面。

(一)經濟因素主導的階層劃分

與相對自由的個體粉絲不同,飯圈是一個有著清晰架構、規范秩序的組織。有著共同偶像的粉絲們依托成熟的社交媒體平臺粉絲集體化,興趣相投者自然而然地聚集在一起,并產生了存在核心領袖的社群即粉絲后援會,負責管理粉絲相關的事務,粉絲后援會內部成員間存在分級,有比較明確的責任分工。粉絲被分門別類區別為前線粉、技術粉、數據粉、粉頭、普通粉、BP(白嫖)粉等等,粉絲需要在社交平臺上通過展示自己為偶像消費的記錄來進行身份自證,為“偶像”付出更多的粉絲更容易成為意見領袖,掌握話語權。在飯圈這個組織中,由“粉頭”進行領導宣傳,帶領粉絲進行一系列打榜應援活動。隨著對偶像的支持從情感勞動轉變為金錢消費,粉絲投入的資金數量逐漸成為衡量粉絲支持偶像的標準。出于“為偶像消費金額越多,就說明對偶像的愛意越濃厚”的共同觀念,“氪金粉絲”在組織中擁有更高地位與話語權,“白嫖粉”則處于組織的最底層。在這以消費能力劃分級別的“飯圈”結構中,一個粉絲往往更傾向于與擁有同等消費力的其他粉絲交往,而這樣的結構轉化成為了粉絲進行經濟投入的內在驅動力,而這種驅動力的強弱與年齡的增長有著顯而易見的負相關,年齡越小的成員通過消費形式提升“飯圈”地位的意愿就越強烈。

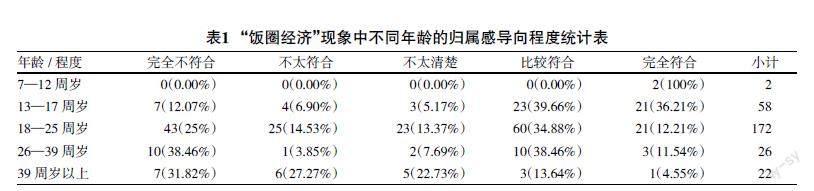

(二)依托粉絲身份的消費共同體

“飯圈”成員之間的關系遠遠超乎于單純的交易關系,51.42%的粉絲在參與飯圈經濟的行為中得到了歸屬感,其中近1/3是18歲以下,價值認同訴求強烈的青少年(見下頁表1)。“飯圈”這個彼此之間被相同的喜好、情感和“愛”的共識聯結起來的集體,個體的任何感受和觀點都可以得到關注和反饋,而從情感入手的消費行為提供給粉絲相同的分享點、興奮點,這種以粉絲的身份認同進行消費帶來的情感歸屬進一步激發了粉絲的消費熱情。在這樣立體、網狀、互動性強的“飯圈”結構中,粉絲的行為相比傳統單線、“單機”的個體追星行為呈現出更主動、狂熱和多元的全新特征,不僅從上而下積極消費產品,而且創造產品。在共同的目的——“為偶像應援”的驅使下,參與“飯圈經濟”活動的個體以粉絲的身份認同進行消費,成員在認知、情感和行動等三個層面的認同需求得到滿足,最終達到了強化群體認同、增強凝聚力的效果。

(三)粉絲購買力向實際收益的高效轉化

基于粉絲和其偶像之間的雙向關系,商業公司得以將旗下的偶像轉化為符號化商業產品,周邊產品和代言產品的售出不僅帶來巨大的經濟利潤,也證實了該偶像符號的影響力和商業價值。粉絲常常通過大量購買偶像的周邊、代言產品展現購買力,其實質是提高其偶像的商業價值,吸引投資方,即使提供的產品本身的質量并不高,在產業化的包裝后僅憑偶像本人的符號也能完成粉絲購買力的具象轉化。“飯圈文化”的蓬勃發展加快了“造星”的速度,養成型偶像的出現更是將偶像的命運從“出生”就遞交到粉絲手里。追星族為冠以偶像頭銜的商品慷慨解囊,自認為掌握了偶像的“命運”,其實只是把錢塞進媒體和廣告商的口袋。“飯圈經濟”的參與者們通過消費進行投票,為偶像打投,認為掌握著偶像的命運,著迷于親身參與造星過程的假象,然而實際上,不僅控制力與粉絲個體毫無關系,情感收獲也與經濟投入并不對等,最大贏家是作為生產商的資本。

二、“飯圈經濟”現象的成因剖析

“飯圈”的本質是文化現象,“飯圈經濟”的本質是文化經濟,在文化經濟蓬勃發展的今天,青少年已經成為“飯圈經濟”現象的重要主體。青年是國家的未來,如何保護青年人身心健康,科學治理“飯圈經濟”現象的問題已經被推向風頭浪尖,亟待解決。“飯圈經濟”是一把“雙刃劍”,要糾正其帶來的不正之風,發揮其對文化經濟的積極作用,必須圍繞“飯圈經濟”現象的表現和影響因素,深入挖掘“飯圈經濟”活動的內在動因。究其原因,主觀上,社會轉型期多元價值觀碰撞激烈,當代人正面臨著價值認同危機,難免感到孤獨和缺少歸屬感,迫切需要價值認同;客觀上,娛樂產業、“飯圈”本身確實迎合了其受眾的精神需求。

(一)“飯圈”填補粉絲社會認同的空缺

經濟與科技高速發展的當下,隨著城市化的進一步發展,傳統的鄰里和諧關系受到了沖擊,人際關系以家庭為單位遭到了分割,這加重了現代人的孤獨感。當下社會轉型期,多元價值觀碰撞激烈,而“飯圈”的主要受眾更是正處于價值觀塑造的關鍵時期,自我認同的訴求與相互認同的訴求交織,主體意識建構的需要以及人與人之間普遍聯系的需要在青少年中尤為凸顯。互聯網技術的發展為粉絲的圈層化提供了平臺,日漸成熟的社交媒體上,喜愛同一個偶像的粉絲自然而然地聚集在一起,追星再也不是一個人的孤軍奮戰,個體的任何感受和觀點都可以得到有相似愛好者即時的關注和反饋,現實生活中因為距離產生的孤獨感在虛擬空間得到了填補。在現實生活中無法充分滿足的認同感、確定感、歸屬感,促使粉絲通過消費行為來與社會客體世界建立聯系,來達到自我的身份認同和價值建構。

根據社會認同理論,每個個體都有各自認同的社會身份,而個體身份的建立,也是依附于個體所認可的社會群體。粉絲們依附于“飯圈”這個他感興趣同時也認可的群體,對自己作為“飯圈”成員的身份產生了認同,并且為了適應“飯圈”的階層化現象,粉絲必須通過積極的消費行為來提升個人的自尊心和在組織中的認可度,并維持一種長期的社會認同。

(二)娛樂產業模式轉變迎合粉絲情感需求

隨著全面深化改革的不斷推進,我國經濟發展穩中向好,“飯圈經濟”現象的受眾正逐漸成為當代文化消費的重要力量,消費中的情感需要遠遠超過了生活需要。而高度發展的現代科技和趨于完善的社交媒體平臺,不僅拉近了個體粉絲之間的距離,也讓偶像與粉絲之間的雙向情感互動成為可能。如果說過去的偶像是擁有優秀作品,被粉絲們供在高臺上崇拜、仰望的對象,現在的偶像更類似于可以對話的朋友,粉絲們個人情感的投射。

傳統模式下,粉絲消費的是藝人所生產的文化產品,經濟公司通過文化產品的銷量獲得利益所得,現在娛樂公司的商品不再局限于旗下偶像生產的文化產品,而是將偶像本身符號化,并邀請受眾通過消費行為參與造星的全過程。在新模式中,娛樂公司通過營銷手段,將偶像“完美化”,并不斷將“偶像需要你的守護”這一觀念傳遞給粉絲。被符號化的偶像所有的個人特點和行為都可以被轉化為商業性質的炒作,這個過程的實質是企業將資本邏輯轉化為情感邏輯,把商業行為轉發為“因愛而來”“用愛發電”的情感說服。在這種模式中,粉絲關注的并非產品本身的質量和內容,而是偶像符號承載著的情感內核。

(三)“飯圈”社群構筑自我實現舞臺

另外,互聯網時代下,“飯圈”的主要受眾對新鮮事物具有極強的包容性,他們廣泛通過互聯網媒介接收和傳達信息。觸手可得的廣泛信息和良好的經濟環境分別為其養成文化自信和人格自信奠定了基礎,他們得以進一步探索自我,強調多元,主張民主、個性,并且表達欲空前強烈,渴望掌握話語權。在互聯網上,每個人可以不受現實的制約,重新設定自身的方方面面,從而達到尋求認同和自我滿足的目的。

部分企業認可存在核心領袖的社群即粉絲后援會作為官方認證的粉絲組織,與官方工作室或公司的資源、信息互通,負責管理粉絲相關的事務,例如集資、打榜、反黑等等。或許粉絲在現實生活中只是普通不被關注的個體,但是在互聯網世界里,他可以通過消費行為在“飯圈”占據一席之地,甚至展現自己的領導力,協調、組織能力。在此過程中企業得以無條件占用粉絲投入的時間、精力,粉絲則滿足了實現自我價值這一高層次的需求,獲得了充分的滿足感、獲得感,并以更高的熱情進一步參與到“飯圈經濟”活動中。

三、結束語

綜上所述,“飯圈經濟”現象目前已經形成了完整的產業鏈,并以其必然性影響青少年群體的文化生活。一方面,我國的“飯圈經濟”基本是在市場作用下野蠻生長,缺少監管和治理,存在不良之風,導致了粉絲的異化:社交行為異化、消費行為劣化、自我認知扭曲等;另一方面,“飯圈經濟”不僅迎合了受眾的情感需求,也激發了文化產業的生機活力。

“飯圈經濟”的發展必須要帶著鐐銬跳舞,不能任其野蠻生長。引導“飯圈經濟”健康發展,保護以青年為主的受眾的身心健康需要多元主體齊心協力。首先,娛樂公司絕不能照搬日韓特色鮮明的“飯圈”文化,應該立足于我國優良文化內核,倡導社會主義核心價值觀,生產大眾喜聞樂見的文化產品;其次,物質發展的今天,現實感缺失的補償心理讓個體迫切需要完成主體意識的架構,學校、家庭教育要進一步關注青年的心理健康和價值認同,在教育中健全青年人格;社會建設也要由一元的物質發展轉向關注人民精神財富的需求;最后,國家的治理行動應當由特定時間的專項行動轉向常態化的管理機制,建立健全針對娛樂圈的行為規范體系。應當參與到現實生活中去,去感知新時代青年的生活圖景和精神脈動,要給予其充分的人文關懷和科學的價值引導,規避可能的價值偏移,激發青年生機活力的同時,使其成長為社會主義需要的、真正健康、積極向上的新時代青年。

參考文獻:

[1]? ?彭蘭.網絡的圈子化:關系、文化、技術維度下的類聚與群分[J].編輯之友,2019(11):5-12.

[2]? ?孟威.“飯圈”文化的成長與省思[J].人民論壇·學術前沿,2020(19):52-59,97.

[3]? ?呂鵬,張原.青少年“飯圈文化”的社會學視角解讀[J].中國青年研究,2019(5):64-72.

[責任編輯? ?劉? ?瑤]