國際航天合作現狀與未來走向

解索非, 曾駿杰, 羅天巡, 趙 婷, 劉煥生

(中國空間技術研究院, 北京 100094)

1 引言

當前,世界主要航天國家開展了越發廣泛和深入的航天國際合作,各國先后在航天器制造、航天器發射、空間科學研究、空間技術研究等領域進行合作,并從中獲得了巨大的收益。 另外,在空間政策與法律法規方面,各國也通過積極的磋商、協調,形成了較為完善的空間科學法律法規體系,用以指導、約束各國在航天合作中的行為。 美國、俄羅斯、歐洲等航天大國,日本、印度、巴西、韓國等新興的航天國家,以及非洲、中東、東南亞等地區的國家也不同程度地參與到航天國際合作中。

中國作為航天后發國家和新興的航天大國,也參與部分國際合作,并取得了一定成果。 從20 世紀90 年代至今,中國已參與航天國際合作近30 年,取得了豐碩成果。 中國航天不斷拓展合作領域,豐富合作方式,逐漸在國際市場打開局面。

本文對主要航天國家國際合作的現狀和未來走向開展調查研究,分析各國航天國際合作的歷史背景、當前狀況和未來走向。 在此基礎上結合當前中國航天國際合作現狀,針對性地分析中國航天在國際合作中存在的問題并提出建議。

2 國際航天合作內容與方式

2.1 合作內容

現有國際航天合作內容可分為3 類:項目與技術合作;框架機構和協議/法律;人員之間的合作。

1)項目合作指對資金、技術和人員均有較高要求的大規模航天項目[1]。 較為出名的航天國際合作項目有:①導航領域的伽利略衛星系統[2];②由16 個國家聯合建造[3]的國際空間站(ISS)。 另外,項目合作還有航天發射、載荷搭載、設備采購和技術引進等內容。

2)框架機構和協議/法律指各國之間為了對合作進行指導,建立的合作機構或出臺的法律[4]。 國際公認的航天合作框架機構是聯合國,各國之間在聯合國憲章框架下,起草、指定并通過了一系列與航天合作相關的國際公約,并發表了原則宣言,為現行外空的基本法律框架奠定了基礎[5],這些公約和宣言對各國在外空活動中應遵守的原則和行事方式進行了規定[6]。 主要航天大國也出臺了各自的航天國際合作政策法律。

3)人員合作通常分為2 種形式:①國際會議與學術交流,提供航天領域的學術交流平臺,供領域內專業人士進行專業技術與業務交流;②專業技術人員培訓,參訓方組織人員與團隊赴培訓方進行培訓,旨在提高受訓人員專業技術水平[7]。

2.2 合作方式

當前所有的航天國際合作可以分為政府和非政府2 個層次,非政府合作主體包括企業、科研團體、學術組織和公民等[8]。

合作方式具體可分為如下4 種:

1)區域集團合作。 以歐空局為代表,某一地區的國家間以共同發展空間技術、進行外太空探索與建設為目的,進行具有戰略意義的航天合作,最終結果是建立長期乃至永久的合作組織。

2)區域集資合作。 以阿拉伯衛星通信組織為代表,其組織形式較區域集團合作組織更為松散,為某一地區的國家共同集資用于發展航天產業的合作形式。

3)專項合作。 以伽利略計劃和ISS 為代表,國家或地區之間基于共同的航天技術或產業合作需求臨時開展的項目合作。

4)國際組織合作。 附屬于聯合國,與空間活動有關的各種國際組織,以及全球性的非官方空間技術學術組織。 這些組織會進行航天合作方面的交流和一些規章制度的制定。

3 國際合作現狀與未來走向

3.1 美國

3.1.1 美國航天產業發展及國際合作

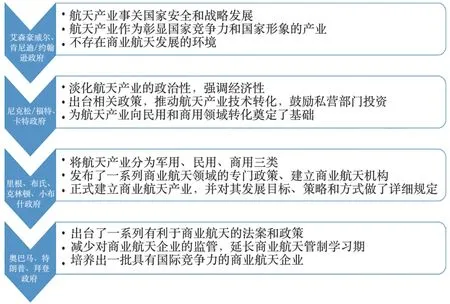

美國航天國際合作建立在其航天產業不斷發展壯大的基礎之上[9],在此過程中,美國始終致力于維持其航天領域的優勢地位,并進行了數次重大調整,具體如圖1 所示。

圖1 美國歷屆政府航天政策Fig.1 Space policy of successive U.S.administrations

國際合作是美國航天產業發展的延伸,其國際合作政策更加傾向于自身。 2010 年版的美國《國家航天政策》和2012 年版的《空間政策指令》[10]都強調美國開展的航天國家合作應該是有限度的,同時要求與美國進行航天合作的國家遵守以美國為主導的國際空間秩序。 另一方面,自1999 年以來,美國對與航天領域相關的出口設備、產品實施了嚴苛的管制措施[11]。 美國國防授權法案將所有衛星和相關零部件劃歸到軍品清單,2010 版《國家航天政策》繼續加強了該方面的要求。

美國之所以能在航天國際合作中采用傾向于自身的策略,主要有以下4 個方面原因:①美國在對蘇聯的冷戰和航天競賽中勝出后,其國力和航天產業綜合實力領先其他國家,可投入大量資源進入航天領域,不斷維持其領先地位,確保對其他國家的優勢;②美國成熟的商業管理與競爭機制能有效實現資源優化配置,在民商用領域出于對性價比的不斷追求,發展出一批具有強大市場競爭力的航天企業和產品;③美國不斷將核心領域的航天技術應用于民商領域,民商領域航天的科研成果也不斷反哺核心航天領域,形成了良性循環;④美國完善的法律體系保證了其國家航天政策法律的穩定性和靈活性,保持了航天領域發展的延續。 以上原因造就了美國航天產業強大的綜合實力,為其在航天國際合作采取對自身有利的合作政策奠定了基礎。

美國憑借數十年積累的強大航天產業綜合實力和與之匹配、不斷調整的管理機制與政策法律,形成了自身航天產業強大的內循環,為國際合作創造了有利條件。

3.1.2 美國航天國際合作未來走向

美國因為其在航天技術、產業方面的領先優勢,在航天技術的國際合作中具有主動權,在未來進行的航天國際合作中,可以預見美國依然會憑借其自身在航天技術、產業方面的優勢,采取對自身有利的方式開展航天合作。 具體而言,美國航天未來國際合作會呈現以下特點:

1)構建以美國為核心的國際航天合作體系。從20 世紀的國際空間站(ISS)項目,到目前正在開展的阿爾忒彌斯計劃(Artemis Program),美國均尋求在項目中的主導地位,并在進行合作的過程中構建以自身為核心的國際航天合作體系。 國際空間站項目中,美國在建造、發射、飛控、人員及貨物運輸等各環節均有參與,且提供了最多的部件,美國也在航天飛機退役以后采用商業航天公司SpaceX 研制的獵鷹系列火箭進行空間站人員與貨物的運輸,避免對俄羅斯火箭的過度依賴;阿爾特彌斯計劃則由美國主導,其火箭、飛行器均為美國制造商制造,體現了美國在航天國際合作中尋求主導地位的合作方式。

2)對航天大國或新興航天國家進行一定程度的限制。 在構建以自身為核心的國際航天合作關系時,美國還會對被認為具有潛力挑戰其主導地位的航天大國或新興國家進行限制,以鞏固自身在航天國際合作領域的主導地位。 近年來隨著美俄關系的惡化以及中國在航天領域取得的成績,美國對俄羅斯和中國均采取了不同程度的限制措施,包括禁止學術交流、人員互訪,出具制裁名單限制相關企業,進行高科技產品的禁運等。

3)在進行技術合作時有所保留。 美國為確保自身在航天國際合作中的優勢,在與其他國家進行航天技術合作的過程中有所保留。 其他國家出于技術引進、提升自身航天技術水平等考慮,普遍接受了美國的合作條件。

3.2 蘇聯/俄羅斯

3.2.1 蘇聯/俄羅斯時期的航天國際合作

蘇聯時期,由于國際形勢原因,只進行了有限合作,包括邀請盟國人員參觀空間站和進行相關項目研究等。 此外,為了樹立愛好和平的形象,擴大在西方世界的影響力,蘇聯與西歐和美國也開展了一定程度的航天國際合作[12]。

蘇聯解體后,俄羅斯改變了之前以政治、國際形象等為目的的國際合作,開始了以經濟目的和推動自身航天產業可持續發展為主的航天國際合作。

為此,俄羅斯首先對國內航天系統進行了改革,包括:①修訂聯邦航天活動法,強調航天以保證自身國防安全和促進國際合作、獲得實際經濟利益為主要目的[13];②將軍用與民用航天分開管理,成立了俄羅斯航天局,專門負責民用航天活動的開展。 完成一系列改革后,俄羅斯進軍國際航天市場,積極參與航天合作。 首先,俄羅斯與傳統航天強國建立了新的合作關系,如與美國和歐空局分別簽署了合作協議;另外和新興國家也進行合作,例如和印度簽署合作協議,并在探月項目上開展了合作。 這一系列舉措打開了俄羅斯航天國際合作的局面,拓展了蘇聯時期的航天國際合作范圍。

俄羅斯依靠自身在空間站建設等方面的技術優勢,參與了一些國際合作項目,通過項目促進并推動自身在國際合作中的參與程度。 具體事例有:①由俄羅斯發起,囊括19 個國家在內的聯合探測火星計劃;②和平號空間站與美國航天飛機聯合執行任務的計劃;③為歐空局提供航天員搭載服務[14];④與法國、意大利及其他歐洲國家航天公司合作研制衛星,探討將GLONASS 系統和Galileo 系統相結合的可能性;⑤利用自身在航天發射方面的價格優勢,組成龐大的火箭系列提供相對廉價的發射服務,開拓在國際市場上的份額;⑥加強與部分航天不發達國家的合作,支持這些國家在航天領域取得突破。

俄羅斯的航天國際合作更多地考慮由此帶來的經濟收入等現實因素。 在航天國際合作中目標和所采取方式的轉型體現了其航天實力的變化。

航天法律方面,俄羅斯以1993 年頒布的航天活動法為藍本,在此基礎上形成了完善的法律研究體系。

3.2.2 俄羅斯未來航天國際合作趨勢

對于傳統合作伙伴歐洲,俄羅斯與其之間的合作一直在穩步推進,具體包括:①國際空間站歐洲部分與俄羅斯部分對接;②研究火星的新項目火星生命探測計劃(ExoMars);③ESA 將參加俄羅斯月球-25 號(Luna-25)和月球-27 號(Luna-27)項目。

除了維持與傳統合作伙伴的合作關系,俄羅斯還會積極發展新的合作伙伴,中國是其最大的合作對象之一。 俄羅斯與中國在月球/深空探測、運載火箭、航天電子元器件等多個領域已取得顯著合作成果。 2021 年,中俄簽署共同建設國際月球科研站的合作協議,標志著兩國在航天領域的進一步深化合作。

3.3 歐洲

3.3.1 歐洲航天國際合作雛形

1975 年5 月歐空局(ESA)[15]成立,并采取以下方式進行資源整合及分配:①建立良好的內部利益協調機制,將經費分為基礎科學研發費用和應用研發費用,前者由所有成員國依據各自GNP多少按比例提供,后者由各成員國根據自身能力、偏好自由選擇參與,并依此進行投資且獲取收益和項目發展控制權;②采取新的分包機制進行項目運作,將先前把項目招標包給某個單獨企業的做法改為分包給企業集團或企業聯合體,加強項目的資金及技術保障;③以專家為主導制定長期規劃,擺脫之前盲目發展的模式及政治干預;④以技術為組織發展的推動力;⑤尊重各成員國的主權和利益,主張組織的多樣性,采用協調而非控制的方法對待各國的太空政策及活動[16]。

由于歐洲航天從一開始就采取合作發展的方式,因此航天領域的技術合作始終伴隨著歐洲航天的發展進程。

3.3.2 歐洲航天國際合作現狀

歐洲首先以美、俄為主要合作伙伴,進行了航天技術合作。 與美國的合作包括20 世紀60 年代后期在衛星和火箭發射領域的合作,70 年代在深空探測領域的合作和70—80 年代的太空實驗室項目,21 世紀后美歐聯合開展了木星探測和小行星防御任務等。 隨著全球航天產業的發展,新的航天項目促進了雙方的合作不斷深化、穩步推進。近期包括:①2017 年,由ESA 與NASA 聯合提出的歐羅巴探木聯合任務;②2020 年,由ESA 制造的太陽軌道器,搭乘美國阿特拉斯5 火箭發射;③美國阿爾特彌斯地月空間開發計劃中,ESA 將參與地月空間站門戶的建設。

歐洲與俄羅斯之間的航天合作以國際空間站為平臺,向航天科技的各方面拓展,具體事例有:①雙方在國際空間站項目中互相將自己具有優勢的技術為對方提供支持;②俄羅斯長期為歐空局提供載人運輸服務;③俄羅斯通過與歐洲航天公司合作加快本國衛星升級換代;④運載發射及深空探索方面的合作。

隨著中國航天的崛起,歐洲與中國也進行了一些合作,包括合作協議簽署、科研項目以及人員交流培訓。 其中合作協議簽署包括中國與歐洲空間局簽署的《中歐航天合作現狀和合作計劃議定書》《關于測控網絡及操作相互支持的協議》《關于氣象衛星資料應用、交換和分發合作協議》,中國與德國簽署關于在載人航天領域開展合作的框架協議;科研項目合作包括中法天文、海洋等衛星工程合作,中英空間科學技術聯合實驗室,中德空間生命科學實驗合作項目,中歐太陽風-磁層相互作用全景成像微笑衛星等;人員交流培訓包括互派航天員參與對方航天機構的培訓。

3.3.3 歐洲航天國際合作未來走向

國際合作在歐洲航天發展的起步階段就已經存在。 在合作前期,歐洲各國通過成立組織機構,協調組織內的經費分配和各成員國的任務,進行機構合并和公司重組等變革,起到了整合資源、形成集團優勢,增強競爭力等作用[17]。 未來,歐洲會繼續作為一個整體參與到與各合作伙伴的合作關系中。

與航天國際合作相匹配的政策法律方面,歐洲空間法研究中心于1989 年由歐空局成立,專門研究歐洲對外的航天合作法律。 歐洲航天的國際合作政策包含于歐盟空間統一政策中[18]。

可以預見,在相關政策法律的基礎上,未來歐洲將在國際合作中按照現有構建的框架運行,在不斷強化與深化各國間合作的基礎上,更加廣泛參與到國際航天的合作項目中。

3.4 其他新興國家

3.4.1 日本

日本航天產業的發展經歷了以下階段:①起步階段,主要由美國供應商制造其航天系統;②國產替代階段,在繼續獲得美國幫助同時,在航天系統中逐步增加自身制造元器件、設備和軟件占比;③獨立自主階段,獨立自主研制航天系統,占領國內市場并參與國際競爭[19]。 日本目前正積極在全球進行航天領域的合作,以非洲和亞洲為例,日本在非洲的航天合作主要依托于國際空間站日本實驗艙和鳥類衛星項目,均以微小衛星研制為主,面向政府、高校和科研人員,由日本提供運載發射服務,滿足了部分非洲國家在資金投入量有限的情況下發射衛星的需求。

在亞洲市場的拓展中,日本航天通過國際組織,采用商業和對外援助的方式,穩步推進其航天外交戰略,包括:①成立航天系統海外發展專門團隊;②在所在國設立專門的售后服務機構;③重視軟實力提升;④以政府為主開展海外航天拓展計劃;⑤在亞太地區開展準天頂GPS 系統增強(Quasi?Zenith Satellite System,QZSS)布局。 經過多年努力,日本航天在亞太地區將航天合作的邊界不斷拓展,目前已建立了非常龐大的合作市場[20],如圖2 所示[21]。

圖2 日本亞太航天國際合作范圍[21]Fig.2 Asia?pacific aerospace international coopera?tion scope of Japan[21]

3.4.2 印度

印度于1961 年組建國家航天研究委員會,與美國、蘇/俄、歐洲、巴西和以色列等國家都開展合作。 20 世紀90 年代以來,憑借良好的政治環境,印度不斷深化與多個航天國家的合作,包括共同研發、載荷搭載、數據共享、合作運管等,同時印度啟動了航天領域的五年計劃,增強其自身的航天能力[22]。

隨著自身航天產業能力的不斷加強,印度逐漸在國際航天合作中嶄露頭角,與其他國家開展了載荷搭載、整星制造采購、聯合研制、衛星數據共享和運載發射等方面的國際合作,在國際航天市場的競爭中,印度的優勢為發射成本低廉,可靠性較高,在小衛星發射等合作領域中占據了一席之地。

印度的國際航天合作歷程可概括為推進多邊合作,促進自身發展。 多邊合作的方式首先為印度帶來了與航天強國之間穩定、良好的溝通渠道,同時使印度作為一個航天領域的后發國家獲得了先發國家的商業支持和技術轉移,使得印度逐步形成自己的航天能力,并向外推廣。

3.4.3 巴西和韓國

巴西航天產業起步于1968 年,目前已經具備獨立生產運載火箭和衛星的能力,在發展中國家中具備較強的航天能力。 20 世紀90 年代后,巴西更加積極參與航天國際合作,通過合作和企業重組等方式加強與傳統航天強國的聯系。 美國和中國都是其重要合作伙伴。 巴西與美國的合作主要基于提升其技術水平、樹立并鞏固拉美地區航天大國地位的考慮[23];與中國的航天合作是基于發展中國家之間互惠互利的考量[24]。

韓國啟動航天事業較晚,其航天政策與其外交政策密切相關。 由于韓國國家體量小,航天產業起步晚,因此采用了發展重點領域策略,在人造衛星和運載火箭方面取得了一定的成果[25]。 從2002 年至今,韓國開始研制運載火箭,主要合作伙伴為俄羅斯,最終成果為韓國本土運載火箭羅老號。 另外,韓國也與俄羅斯簽訂了航天領域的合作協議,并派遣航天員赴俄參與相關訓練。

新興國家由于自身航天技術起步較晚,較先發國家落后,因此都采用了與航天強國合作,接受技術/資金援助,并逐步形成自身航天能力的方法。 其中實力最強的日本建立了完善的航天產業鏈和完整的國際合作及海外業務拓展機制,在國際競爭中具有很強的競爭力;印度、巴西、韓國也具有或部分具有了獨立自主的航天能力。

4 中國航天國際合作現狀與建議

4.1 現狀

中國在航天國際合作中的參與程度如下:①中國目前建立了自己的區域集團合作組織,并深度參與其中;②中國始終參與雙邊和多邊合作;③中國參與了聯合國下屬的一些空間合作組織,也與一些國家和組織簽署了合作協議。

綜上所述,中國目前在航天國際合作中參與了3 類合作,參與范圍較廣,但目前在國際航天合作中的影響力和合作程度有限[26],具體原因如下所示:

1)航天產業管理較分散,民商用航天管理體系待規范。 長期以來,中國采取多部門齊抓共管、分工協作的管理模式[27],導致在國際合作中界限不清,權限交叉,缺乏協調。

2)缺乏完整的航天法,法律體系不完善。 中國航天國際合作的相關法律體系中,缺乏總體法律,對特定領域的法律法規不明確、清晰。 相關規定散見于法律中,且多為原則性框架,缺乏具體的條款和實施辦法。 受上述情況影響,中國整體對外航天合作中缺乏明確而規范的法律法規指導,一定程度上導致合作層次不高、范圍狹窄、深度不夠。

3)其他問題。 ①來自其他航天強國的出口限制與技術封鎖,主要在關鍵元器件、核心技術等方面對中國實施了出口管制與技術封鎖;②國際政治環境問題。 迫于國家政治壓力,一些航天強國無法與中國開展更廣泛與深入的航天合作[28],這使得中國在所擁有的合作伙伴數量,以及合作的廣度與深度都受限。

4.2 建議

1)整合航天管理部門,分類管理航天合作。當前航天管理體制松散,成立專門負責國際合作的管理部門。 從航天先發國家和航天強國的經驗來看,該措施有效整合了航天資源,促進了航天產業的發展和對外合作。 中國可參考該做法,將目前分散管理的業務部門整合為統一的歸口管理部門,有利于形成合力,并以此為基礎開展航天國際合作。 同時,將航天產業按照非民商用和民商用進行嚴格劃分。 國家戰略層面的研究進行嚴格保密與管控,并做好相應保障;民商用領域實行開放式管理,重點放在提升產品性價比、優化服務品質等方面。 該方法有利于各領域航天產業進行有目標、有針對性的發展,提升國家的整體航天實力,并進一步拓展國際合作渠道。

2)建立航天基本法,完善航天國際合作法律體系,培養相關專業人才。 中國是當前航天大國中唯一沒有航天法的國家,隨著國際航天合作的不斷深入,已不能適應未來中國航天國際合作的發展方向。 應盡快構建并出臺自己的航天法律,為航天領域的國際合作法理上的依據。

3)加強技術研發投入,增強航天領域技術實力和綜合競爭力。 航天領域的技術實力和綜合競爭力是決定該國在開展國際航天合作時所能夠具有的廣度和深度的核心因素,發展出與國力相匹配的航天能力,才能夠在航天國際合作中具有較大的主動權。 應通過加大航天研發總體投入、提高航天專業從業者待遇、增強技術引進與優化產業結構等方式提升領域的技術水平和產業的綜合實力,為中國未來在航天國際合作中占據更多主動權和話語權提供有力保障。

4)構建以中國為核心的航天國際合作體系,發展不同層級的航天國際合作體系。 對于航天強國,在合作時以吸收對方先進技術、學習對方的管理經驗等為主,旨在學習對方在航天領域的先進之處,并以此促進自身航天綜合競爭力的提升;對于航天發展潛力與自己相當的國家,應力求合作,避免沖突;對于航天產業不發達的國家,以技術援助、人員培訓等方式為主,并在此過程中將對方納入自己的航天國際合作體系中。

5 結語

從全球主要國家航天國際合作的現狀和未來的發展方向可以看出,當前的國際航天合作呈現出以下特點:

1)各國的航天國際合作方式均建立在自身航天產業能力與技術水平的基礎上,與自身航天技術水平相匹配且符合自身航天產業發展需求;航天大國和強國在航天國際合作中尋求主導地位,后發國家尋求融入航天體系,建立合作關系。

2)航天國際合作呈現出地區多元化的趨勢,并非僅由幾個航天大國主導。 隨著新興航天國家的崛起以及對航天感興趣的國家增多,阿拉伯國際、非洲國家是其中最典型的代表,這些國家和地區參與航天國際合作的行為也反映出更多國家想加入全球航天產業體系的現狀。

3)各國開展航天國際合作的同時,競爭依舊存在。 擁有技術優勢的國家在國際合作中會有所保留,后發國家會進行追趕,以求擺脫對先發國家的技術依賴,實現自主化。

對此,中國航天提升產業競爭力,擴大合作范圍,在空間科學、空間技術、空間應用、載人航天、深空探測等開展國際合作,構建以自身為核心的國際合作體系,在未來航天國際合作中發揮更大的作用。