平臺環境下主流媒體的情感引導效果與傳播機制

王斌?黃心怡

【摘要】以2023年10月 《人民日報》 抖音號發布的暖新聞短視頻為例,通過對媒體報道中的文本和用戶評論文本進行情感分析和文本分析,探究其情感傳播效果可發現:正能量短視頻的總體傳播力較好,有助于構建社會主流價值觀,但存在個體及群體的情感錯位等問題。通過剖析媒體正面引導下用戶負面情感產生的原因,探討個體情感在網絡空間中擴散、增值而形成的群體情感現象,提出通過點贊與回復為情感加權、以個體情感敘事激活社會記憶、由理性的觀點形成非理性的趨同等情感引導優化策略,以期為主流媒體的新聞實踐提供參考。

【關? 鍵? 詞】主流媒體;暖新聞;短視頻;情感引導;平臺

【作者單位】王斌,中國人民大學新聞與社會發展研究中心,中國人民大學新聞學院;黃心怡,中國人民大學新聞學院。

【基金項目】國家社會科學基金項目“算法推送環境下新聞生產流程重構研究”(18BXW035)。

【中圖分類號】G206【文獻標識碼】A【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2024.03.005

智媒時代,人工智能、大數據、云計算等一系列新興技術的發展對新聞生產、分發和消費方式產生了深刻影響。一方面,平臺邏輯呈現興趣導向算法推送規則,將新聞情感簡單化[1],從而容易喚起公眾非理性的情緒,使得集體情感從事實的討論轉向價值觀、個人喜好判斷的再分享[2]。于是,引導社會情感成為媒體的重要責任之一。另一方面,算法重塑了新聞價值,使得媒體不再是唯一的把關人,新型意見領袖與專業媒體共同爭奪流量,這給主流媒體提升其傳播力帶來極大的挑戰。要想發揮輿論引導的作用,主流媒體必須適應算法機制與平臺調性。

隨著以抖音為代表的短視頻平臺的興起,算法推薦主導下的內容分發機制、“瀑布流”式的編排方式以及用戶的碎片化閱讀習慣,要求新聞必須在極短的時間內抓住受眾的注意力,只有這樣方能獲得平臺算法的青睞。為此,將情感作為“策略性儀式”融入短視頻新聞報道,讓用戶在15秒至1分鐘內達到情感共振,逐漸成為主流媒體擴大影響力的有效路徑。

目前,《人民日報》抖音號中發布的短視頻以正面積極的新聞為主,呈現從宏觀的社會政治議題轉向平凡人物、溫情故事的特征,通過字幕、背景音樂以及人物語言和表情渲染情感,既提高了新聞的接近性和可理解性,也更好地傳遞了社會正能量,引導主流價值觀。但這樣的暖新聞若脫離了現實、題材泛化、刻意夸大事實[3],就會陷入“尬暖”的困境[4],顯得不真誠,進而引發社會輿論甚至媒體公信力危機。如何在短視頻新聞中合理表達情感、通過恰當的情感傳播策略塑造公共情感,是當今“后情感社會”中我國主流媒體亟待探索的課題。

一、問題的提出

暖新聞,指基于受眾撫慰和溫情、具有人文情懷,重視真實性、時代性、溫情性的報道[5]。2023年上半年,微博熱搜中共有2528個暖新聞話題上榜,閱讀總量787億次[6]。可見,暖新聞契合傳遞正能量、關懷百姓民生的要求,也是黨和政府積極引導輿論、承擔社會責任的重要途徑。

2015年,鳳凰網開設《暖新聞》欄目,以社會新聞為主,充分利用AI、5G、區塊鏈等新興技術,以欄目化、視頻化、小人物呈現大議題等策略,嘗試發揮建設性新聞的積極情感導向與參與解決社會問題的作用[7];2016年,中國青年報創辦《暖聞周刊》,通過報紙、PC端、移動端的暖新聞實踐,提出暖新聞應當跳出過分強調集體和犧牲精神而忽視個人和家庭價值的傳統敘事思路,具有現實針對性[8]。同時,有學者歸納出主流媒體報道暖新聞時存在“越多越好式”“迎合風向式”等五個誤區,并提出糾正誤區需把握好報道數量和尺度,重視對報道視角的選擇[3]。

近年來,短視頻中的情感傳播研究呈上升趨勢,但大多將情感作為一個要素引入新聞實踐研究中,對傳播策略的分析與歸納較多,對傳播效果的評估相對較少,而且對于情感傳播效果的實證研究大多采用內容分析法、問卷調查法、深度訪談法或實驗法。如鄭水云以健康類抖音短視頻的點贊分享數、視頻情緒、用戶評論情緒為變量展開實證分析,發現負面情緒相較于正面情緒更容易向多維度變異[9];Metz Manon等人對政治家的Facebook帖子進行內容分析,發現發布情感性和私密性的內容能夠滿足受眾對網絡公眾人物的情感印象需求,從而調動其參與政治的積極性[10]。國內不少相關研究聚焦于媒介轉型期主流媒體如何承擔情緒引導責任,不僅為其他媒體的實踐提供參考,也在理論層面拓展了情感維度的研究價值。

由于主流媒體報道主題呈現從國家大事到家庭小事、從典型大人物到平凡小人物的轉向,為此本研究將暖新聞定義為聚焦普通人溫情故事的社會新聞,試以 《人民日報》 抖音短視頻中的暖新聞為例,探究主流媒體短視頻暖新聞的情感引導效果,并就如何更好地發揮主流媒體作用提出建議。

二、研究對象與研究方法

本研究選取《人民日報》2023年10月在抖音平臺發布的9條有關平凡人物溫情故事的短視頻(見表1),

以及每條視頻的前20條用戶評論作為研究對象。2023年,抖音平臺的日活躍用戶數達到8億,是國內影響力及用戶基數龐大的短視頻平臺之一。截至2024年1月9日,于2018年上線的《人民日報》官方抖音號共發布6000余個視頻作品,獲贊數超過120億次,粉絲數達1.7億,是抖音粉絲數和影響力最大的主流媒體之一,具有典型性;其大部分作品有明顯的正面情緒導向,具有探究價值。本研究于2024年1月9日選取2023年10月的視頻及評論,距離發布時間已有兩個月之久,經輿論充分發酵,點贊、回復數最多的用戶評論已基本穩定。

經觀察抖音中的新聞議題發現,部分重大突發新聞容易引起盲目的情感宣泄,難以探究用戶真實的情感狀態,因此本研究篩選出所選月份中9條更能與普通人產生情感聯結的日常新聞,以便考察用戶情感與傳播內容的互相影響過程。同時,由于較為靠前的用戶評論點贊、回復數多,更能體現用戶的普遍情感,也更容易影響其他用戶的情感與態度,而較為靠后的評論存在水軍、同質化現象,表情符號多、文字少,因此只選取具有代表性的前20條用戶評論。

本研究采用文本分析和情感分析的方法探究主流媒體短視頻的情感傳播效果。情感分析部分摘取9條短視頻的標題和字幕文字,并用八爪魚爬蟲軟件爬取各視頻的前20條用戶評論文字,在Excel中除去表情符號并刪除無效文本(如純標點和@某賬號等)之后,再利用Python的SnowNLP庫為每條文本的情感傾向賦值,數值在0—1之間,越接近1表明正向情感越顯著,反之亦然。然后,本研究將0—0.4的情感值定義為負面情感,將0.4—0.6的情感值定義為中立情感,將0.6—1的情感值定義為正面情感。文本分析部分包括對9條短視頻的標題、字幕、圖像、音樂等多模態要素,以及各視頻的前20條用戶評論進行解讀。

三、整體的情感引導:主流媒體的社會情感設置

我國主流媒體承擔著傳播主流意識形態的重要功能,但長期以來,其情感表達通常只出現在通訊和評論等特定體裁中,且情感呈現模式較為單一[11]。步入平臺時代后,以往主流媒體的嚴肅敘事難以貼近用戶心理,以算法技術為核心的用戶中心主義要求媒體向娛樂、輕松、趣味化的風格轉型。隨著短視頻逐漸成為媒介傳播的主要形態之一,情感已經嵌入主流媒體短視頻新聞生產與傳播的全過程,呈現傳統的以事實為基礎的信息與個人經驗、主觀觀點和情感相結合的混合邏輯。這不僅增強了新聞的可理解性,也改變了新聞真相的表達方式[12]。

這種情感轉向是在新媒體平臺生態與后情感社會語境中生成的,數字媒介中的圖像、動畫等多元符號,相較于文字這一傳統符號更容易表露和激發情感。互聯網即時傳輸的技術特征也加速了情感在多元主體間的流動,使得情感能量在多向互動中不斷累積,情感共識逐漸形成。同時,由于社會多元文化中生存壓力等問題并存,社交媒體平臺成為社會情感表達的窗口。主流媒體將情感要素融入新聞報道引發用戶情感共振,亦是“設置”公眾情感的體現。探究主流媒體在短視頻平臺的情感傳播現狀,有助于優化社會情感設置的策略。

首先,本文依據2023年10月《人民日報》抖音

號發布的9條短視頻的點贊量、評論量、收藏量、轉發量(見表2)來評估其傳播效果。總體而言,傳播效果良好,6條短視頻的點贊量在100萬次以上,最高達到500多萬次,評論、收藏和轉發量基本能超過1萬次,最高超過10萬次。這表明這些暖新聞既能被眾多用戶看見,也能得到大量用戶的認可。這是由《人民日報》作為中央級媒體的定位,以及其抖音號本身的粉絲基數和影響力決定的,說明以平凡人物溫情故事為主題的短視頻能夠調動用戶的積極情緒,引發情感共鳴。

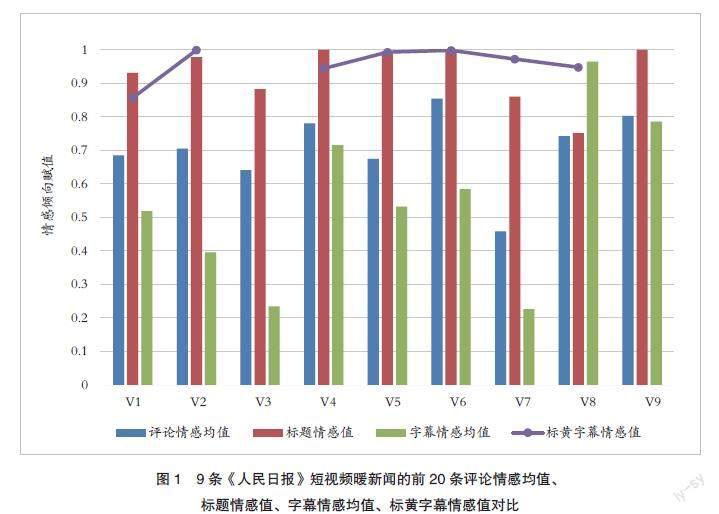

其次,本文對每條短視頻的前20條評論文本進行情感分析,并從標題和字幕文本兩個方面測量短視頻報道中的情感傾向與情感強度,兩者對比結果如圖1所示。就標題文字而言,每條短視頻標題的情感值均大于0.5,即正向情感,除V8(0.752)以外,其余均在0.85以上,正向情感尤為強烈。就每條短視頻中所有字幕的情感均值而言,數值差異較大。仔細觀察可以發現,字幕大多為對事件的客觀報道,其中不乏對危機事態的負面描述。短視頻最后通常有一句標黃突出的重點語句(除V3、V9外),單獨測量這些標黃字幕的情感值,可發現其正面情感傾向非常強烈,基本在0.9以上,不存在負面情感。

研究結果表明,用戶的情感傾向總體為正向,與新聞報道的情感傾向基本一致。這些短視頻暖新聞的情感導向在一定程度上能夠被公眾和理解,起到傳播社會正能量、構建主流價值觀的作用。

四、個體的情感錯位:平臺用戶的情感體驗差異

雖然在《人民日報》短視頻正面情感的引導下,用戶評論整體呈現積極情緒,但仍有情感錯位的現象存在。本研究通過對所有負面和中立情感的評論進行文本分析,歸納出對危機事件的恐懼、對社會現象的批判、對暖心行為的質疑、將危機事件娛樂化、關注點偏誤、理性評價事件性質或人物行為、自我反省等7種語義,從中剖析媒體的正面引導被忽視的原因。語義分類及相應評論編號、代表性評論如表3所示。

從媒體的暖新聞報道策略來看,一是報道題材本身潛藏著負面因素,可能誘發受眾的負面情緒。暖新聞大多講述危態事件中的暖心善舉,這類事件本身具有突發性、危急性,極易引發公眾的恐慌心理和對潛在危險進行預測,以及對政府等相關責任主體未盡職責進行批評。新聞基于真實事件,通過框架構建社會現實,媒體報道雖然選取正面的角度,聚焦普通人面對困難與危險時互幫互助、積極進取的品格,但即便只字未提困難與危險,也難以阻止公眾對真實事件中負面因素的關注。更何況報道常常通過對危急事態的描摹來襯托正能量的行為,負面因素的可見性很可能受平臺機制影響被放大,從而誘發負面輿情。

二是報道內容與角度不夠全面,可能導致公眾對暖新聞的真實性產生懷疑。用戶觀看暖新聞時并非全然感情用事,依然在用理性判斷是非,唯有相信新聞事件切合實際,才可能將自己的情感代入閱讀過程,從而受到情緒感染,因此,新聞的客觀真實是情感傳遞的前提。要塑造新聞的真實性,就要提供盡可能全面的多角度、多信源的信息,將善意的舉動置于現實情境中,給予其可理解性。如針對V1講述的“89歲母親暈車,兄弟兩人輪流用背簍背母親去醫院”的故事,評論區中有許多用戶提出了“為什么不用三輪車”“推輪椅不是更輕松一點”的疑惑。一個溫暖的微笑、一個背母親的動作、一句鼓勵的話語,此類文字和圖像符號固然能夠表達積極的情感,但倘若脫離了客觀敘事語境,缺乏情感存在的合理性,只是為暖而暖、“尬暖”,就會造成用戶情感的錯位。

從用戶的情感體驗過程來看,其對暖新聞報道的解讀也受到自身認知框架的影響。由于受眾視角的多元化,視頻生產者從故事中感受到了溫情,而某些受眾卻看到了負面的信息要素[13]。首先,這是由于不同個體接觸短視頻新聞后產生情感的對象不同導致的。情感是在關系中形成的,是個體與意向對象互動的產物,意向對象也就是“情感載體”[14]。短視頻暖新聞中的文字、圖像、音樂、故事均可作為情感載體,具有激發情感的作用,讓觀看者產生感知、聯想等意識行為。有的人傾向于在文字閱讀過程中獲得情感體驗,有的人則更容易受背景音樂的情緒感染,從而導致媒體的情感引導作用在接受過程中得以強化或削弱。如V3—C9“這個模型我這輩子必須拿一輛”,用戶忽視了媒體對好心人的刻畫,而將注意力集中在車輛這個環境因素,導致正面情感引導效果被削弱。

其次,同樣的情感載體也可能激發不同甚至截然相反的情感,因為情感載體本身就蘊含著多種情感。Adler-Nissen等學者將圖像喚起一系列情感的現象稱為“情感集束”[15],也有學者提出短視頻中的各類符號都有類似的功能[14]。在這一系列情感中,何種情感體驗更為顯著,則受到文化背景、價值觀念等后天因素的影響。如V3—C1“藍車:海公牛”,用戶受網絡文化的影響,由視頻中藍車顛簸時的動態圖像聯想到網絡熱梗,無意間導向了新聞的娛樂化。因此,用戶的情感生成機制是復雜的,主流媒體的暖新聞報道只能對用戶情緒起到引導作用,而不是決定作用。

基于以上分析,主流媒體可以通過以下情感傳播策略規避情感錯位現象,提升情感引導效果。

一是慎重選用負面事件作為暖心故事的背景。事實上,《人民日報》發布的許多短視頻并非原創,而是從網絡中搜集素材進行二次創作或直接轉發。因此,在選取素材時,主流媒體需觀察傳播現狀,基于算法機制中的一系列指標評估該新聞的報道價值,謹慎采納。

二是注重客觀性與情感表達的融合。工具理性的驅動使得煽情新聞奪走了公眾有限的注意力,減損了公眾對公共事務的知情權,但情感不應影響大眾傳媒的公共性。主流媒體在講述溫情故事的同時,仍應堅守新聞專業主義,通過全面、客觀、公正的報道為大眾傳遞真實信息,將事實判斷置于首位。

三是加強對圖像等素材內容的把關。短視頻暖新聞中,情感表達的方式不僅僅是記者創作短視頻時添入的情感要素,如字幕中標黃的激勵性文字,還有些情感“外包”于原始視頻素材,如視頻中人物的語言、表情等,同樣會影響觀者的情緒感知,其潛在的造成情感錯位的可能性不容忽視。

四是善用“智能+視聽”元素策略強化正面情感。主流媒體可通過大數據捕捉用戶行為,分析用戶的情感體驗來選取剪輯手法等多種視聽元素融合的傳播策略,通過標簽化等方式凸顯正能量元素并進行精準化推送,以減少受眾對負面因素的關注。

五、群體的情感流通:網絡空間中的情感擴散與增值

在互聯網平臺,數字技術讓傳播突破了時空限制,個體情感通過點贊、評論、分享等互動行為及算法推薦機制進入公共領域并迅速擴散。他人在感知到情感后產生情緒,再經由雙向的反饋傳遞,彼此的情緒呈螺旋上升趨勢[16],進而形成有偏向的集體情緒。其中,算法通過內在隱藏的權力結構選擇、傳播用戶所看到的情緒,甚至放大某些情緒的可見性程度,使得其結果不一定“向善”——既可能帶來凝聚社會價值共識等正面影響,也可能導致群體極化、謠言蔓延等負面影響。本研究觀察發現,有用戶在評論中表示“評價事件之前我先看評論區”,這表明媒體并非引導用戶情感的唯一主體,用戶的情感傾向受其他用戶的影響可能更為明顯。基于對用戶評論的文本分析,可發現用戶進行情感傳播的互動方式具有以下特征。

一是通過點贊與回復為情感加權。用戶評論在發布后便具備了可見性,具有喚起其他用戶一系列情感的作用,使其他用戶通過平臺提供的點贊和評論等方式主動卷入情感傳播鏈之中。就點贊功能而言,雖然愛心圖標本身具有情感偏向,為用戶表達贊同意見提供了行動的可能性,但卻阻礙了中立或反對意見的表露,使獲贊評論中的情感在流通過程中不斷積累能量。就評論功能而言,用戶能夠自由表達任何情感,或是與原評論一致,或是由其激發的其他情感,而二級評論的情感表達又對他用戶可見,從而產生更強烈或更多元的情感。當越來越多的用戶點贊或回復同一條評論,該評論就會出現在評論區前列,更容易被用戶看到,也就具備了更強大的影響力。例如,V3—C1“藍車:海公牛”居于評論區首位,擁有12.3萬次點贊量和47條回復,借助網友互動得到情感加權。其二級回復如“我真不想笑”“誰懂我的笑點”等紛紛受其情緒感染,進一步推動了事件的娛樂化,導致個體的情感錯位演化為集體的情感錯位。當然,這種情感加權帶來的影響是積極與消極兼具的,正面評論出現在評論區前列會增強暖新聞的正面情緒感染效果。

二是以個體情感敘事激活社會記憶。許多網友借社交媒體平臺的公共空間宣泄個人情緒,由于他們與觀看者同為用戶身份,評論中闡述的個人故事或是傾訴的個人情感,相較于公共媒體的新聞報道更具私人性和貼近性,也就具有更大的情感潛能,更容易喚起他人關于類似經歷的記憶。例如,V1中媒體希望人們代入兒子的視角看到孝順的品格,而“這下兩個兒子的我,終于有底氣了”卻帶入母親的視角,含有驕傲的意味,下面也有“生多一兩個好處多……”等回復引向生育、教育等話題,形成另一種情感的共振。若個體情感與媒體情感導向一致,則能夠推動正能量的傳播。如“我奶奶因腦出血摔倒在路上,被路人救了送到醫院!我家登門拜訪感謝!”,由視頻中的“暖”聯想到自己身邊的溫情故事,進而引導更多用戶進行個體敘事與情感表達。

三是由理性的觀點形成非理性的趨同。情感是基于認知的反應,認知發生變化時情感也會相應地發生轉變。而用戶的認知框架受其他用戶的影響,一個用戶提出自己理性思考后的觀點后,其他用戶會基于他的觀點展開討論,但在表達過程中情感狀態發生了改變。雖然個體想要表達的內容可能不帶有情感偏向,但其表達方式可能造成誤解,其觀點也可能喚起多種情感。互聯網上并非人人都能時刻保持清醒與理性,一旦他人的言論契合自身某種認知框架而產生強烈的情感,就會在流通過程中循環往復,在繭房和回音室中強化,從而引發群體情感極化。如V1的評論中有關兒子“用背簍背母親”這一行為的爭議,有網友認為推輪椅是更好的方式,即便有人在回復中對輪椅的合理性做解釋,后續也有更多網友爭辯“推輪椅不是更輕松一些”“整個輪椅!借力使力不分力”等,盲目進行情感宣泄。

因此,主流媒體不僅要通過新聞報道“設置”公眾情緒,也要結合平臺媒介特性對用戶互動過程加以引導。首先,主流媒體要重新審視與受眾的關系。以往單向度的傳播關系在平臺邏輯中已經不再適用,只有超越主客關系開展“共同主體”式的傳播,才能實現良性互動。其次,雖然平臺重塑了權力結構,但主流媒體依然可以充分利用平臺功能來掌握輿論引導的主導權,如用置頂功能增加正面評論的曝光度,對負面評論予以正面回應等。負面言論往往更能吸引注意力,經由智能算法賦權提升可見性程度,這給主流媒體傳播正面情感帶來了阻力。只有時刻關注輿論走向,及時遏制輿情擴散蔓延的趨勢,方能營造正能量的平臺生態。

六、結語

本研究以2023年10月《人民日報》抖音號發布的9條短視頻暖新聞為例,探究目前主流媒體在新媒體平臺的正能量短視頻的情感傳播效果。總體而言,這些聚焦于普通人溫情故事的短視頻傳播力較好,借助主流媒體的影響力能夠起到傳播社會正能量的作用。從用戶評論看,公眾的情感傾向與媒體報道中的正面情感基本一致,但表達的情感不如媒體設置情緒時那樣強烈。通過對負面評論和中立評論進行文本分析,本研究從傳者和受者兩個角度歸納出個體情感錯位現象產生的幾種原因,并提出可行的規避策略。然而,媒體的情緒設置并非影響公眾情感傾向的唯一因素,在以算法技術為核心的互聯網平臺邏輯下,個人情緒會在用戶互動中擴散、增值而形成群體情緒,媒體應當積極回應公眾的情感訴求,利用平臺技術和功能強化正面情感、遏制負面輿論的散播。

本研究尚存在一些不足之處,未來還可以嘗試對短視頻中的情感要素與情感傳播效果指標等進行相關性分析,探究媒體報道能在多大程度上影響用戶情感傾向以及如何影響。此外,由于前幾條評論能夠代表更多用戶的情感傾向,是否要在測量用戶情感時增加其權重也是一個值得考慮的問題。

|參考文獻|

[1]黃義偉. 從“新聞回避”到“新聞悅納”:智能傳播時代融合新聞生產技術賦能創新研究[J]. 中國傳媒科技,2022(12):21-24.

[2]王擎,揭其濤. 智媒時代主流媒體傳播力提升的雙重路徑:2023年兩會報道新觀察[J]. 青年記者,2023(7):71-73.

[3]黃輝. 暖新聞的報道誤區剖析與糾偏[J]. 青年記者,2021(22):31-32.

[4]曹林. 目睹無數悲劇之后,尬暖新聞是野蠻的[J]. 青年記者,2020(7):96.

[5]春茹,靖鳴. 暖新聞的概念、價值、實踐誤區與展望[J]. 中國廣播電視學刊,2020(12):43-47.

[6]2023上半年·微博熱搜趨勢報告[EB/OL].(2023-07-13)[2024-01-10]. https://data.weibo.com/report/reportDetail?id=463.

[7]鄒明. 從暖新聞到善傳播:鳳凰網的建設性新聞實踐[J]. 新聞與傳播研究,2019(S1):76-80.

[8]陳卓瓊. 中國青年報暖新聞的特點[J]. 青年記者,2017(32):38-39.

[9]鄭水云. 公共衛生視域下健康類短視頻的“情緒設置效果”研究:基于抖音短視頻樣本的實證分析[J]. 新聞知識,2022(4):49-55.

[10]METZ M, KRUIKEMEIER S & LECHELER S. Personalization of politics on Facebook:examining the content and effects of professional, emotional and private self-personalization[J]. Information, Communication & Society, 2020(10):1481-1498.

[11]蔡雯,周思宇. 主流媒體新聞傳播的情感轉向與風險防范[J]. 中國編輯,2022(10):4-8.

[12]李學孟,胡明月. 移動短視頻新聞的情感轉向:以抖音號“央視新聞”為例[J]. 中國廣播電視學刊,2022(6):121-124.

[13]陳陽,李宛真. 新聞傳播中的“情感錯位”現象及規避[J]. 青年記者,2023(17):39-41.

[14]袁光鋒. 增值、轉化與創造邊界:論數字媒介時代的情感流通[J]. 南京社會科學,2022(9):110-119.

[15]ADLER-NISSEN R. ANDERSEN K.E. & HANSEN L. Images, emotions, and international politics: the death of Alan Kurdi[J]. Review of International Studies, 2020(1): 75-95.

[16]徐翔. 從“議程設置”到“情緒設置”:媒介傳播“情緒設置”效果與機理[J]. 暨南學報(哲學社會科學版),2018(3):82-89.